Neben Chinesen und Mongolen modelliert sie Javaner

und Neger. Und immer ist es der Mund, dessen Lippen-

spiel das füllige Antlitz zum Sprechen bringt, zur Deu-

tung des Lebensrätsels. Aus diesen Bronzen wachsen

die Farben des Lebens auf. Wir denken an Petrarca,

der in seinen Liebesliedern an Laura von den Korallen

der Lippen als den „Türen der Seele“ singt.

Daß aber die Künstlerin jede Muskel und Sehne des

Körpers kennt, beweist ihre „Indische Tänzerin“. Diese

wirkt wie modellierte Extase des Rhythmus. Und den

gleichen Rhythmus plastischer Melodie haben der große

und der kleine Torso. Aber noch eins: in den Klein-

bronzen zeigt sich Dora Gordine als Meisterin der Ab-

messungen und Proportionen. Wie malerisch, fast

antikisch, sie die Figürchen zu patinieren weiß, bleibt

auch eins von ihren Geheimnissen.

Ob sie imstande sein wird, ihre Kunst von heute,

die schon die volle Reife hat, noch zu übertreffen, das

wird die Zukunft lehren.

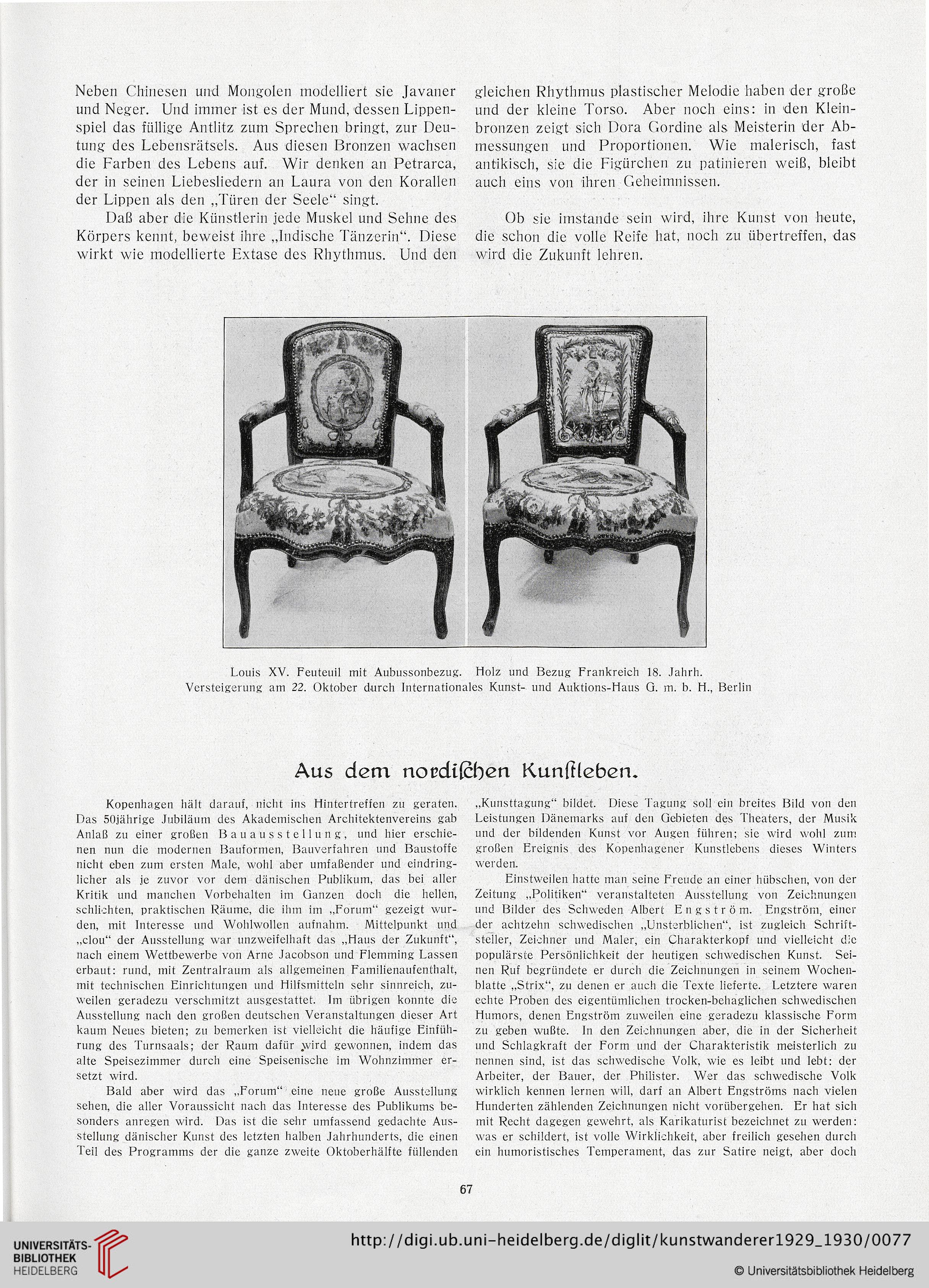

Louis XV. Feuteuil mit Aubussonbezug. Holz und Bezug Frankreich 18. Jahrh.

Versteigerung am 22. Oktober durch Internationales Kunst- und Auktions-Haus 0. m. b. H., Berlin

Aus dem nocdt(cben Kunftleben.

Kopenhagen hält darauf, nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Das 50jährige Jubiläum des Akademischen Architektenvereins gab

Anlaß zu einer großen Bauausstellung, und hier erschie-

nen nun die modernen Bauformen, Bauverfahren und Baustoffe

nicht eben zum ersten Male, wohl aber umfaßender und eindring-

licher als je zuvor vor dem dänischen Publikum, das bei aller

Kritik und manchen Vorbehalten im Ganzen doch die hellen,

schlichten, praktischen Räume, die ihm im „Forum“ gezeigt wur-

den, mit Interesse und Wohlwollen aufnahm. Mittelpunkt und

„clou“ der Ausstellung war unzweifelhaft das „Haus der Zukunft“,

nach einem Wettbewerbe von Arne Jacobson und Flemming Lassen

erbaut: rund, mit Zentralraum als allgemeinen Familienaufenthalt,

mit technischen Einrichtungen und Hilfsmitteln sehr sinnreich, zu-

weilen geradezu verschmitzt ausgestattet. Im übrigen konnte die

Ausstellung nach den großen deutschen Veranstaltungen dieser Art

kaum Neues bieten; zu bemerken ist vielleicht die häufige Einfüh-

rung des Turnsaals; der Raum dafür .wird gewonnen, indem das

alte Speisezimmer durch eine Speisenische im Wohnzimmer er-

setzt wird.

Bald aber wird das „Forum“ eine neue große Ausstellung

sehen, die aller Voraussicht nach das Interesse des Publikums be-

sonders anregen wird. Das ist die sehr umfassend gedachte Aus-

stellung dänischer Kunst des letzten halben Jahrhunderts, die einen

Teil des Programms der die ganze zweite Oktoberhälfte füllenden

„Kunsttagung“ bildet. Diese Tagung soll ein breites Bild von den

Leistungen Dänemarks auf den Gebieten des Theaters, der Musik

und der bildenden Kunst vor Augen führen; sie wird wohl zum

großen Ereignis des Kopenhagener Kunstlebens dieses Winters

werden.

Einstweilen hatte man seine Freude an einer hübschen, von der

Zeitung „Politiken“ veranstalteten Ausstellung von Zeichnungen

und Bilder des Schweden Albert Engström. Engström, einer

der achtzehn schwedischen „Unsterblichen“, ist zugleich Schrift-

steller, Zeichner und Maler, ein Charakterkopf und vielleicht die

populärste Persönlichkeit der heutigen schwedischen Kunst. Sei-

nen Ruf begründete er durch die Zeichnungen in seinem Wochen-

blatte „Strix“, zu denen er auch die Texte lieferte. Letztere waren

echte Proben des eigentümlichen trocken-behaglichen schwedischen

Humors, denen Engström zuweilen eine geradezu klassische Form

zu geben wußte. In den Zeichnungen aber, die in der Sicherheit

und Schlagkraft der Form und der Charakteristik meisterlich zu

nennen sind, ist das schwedische Volk, wie es leibt und lebt: der

Arbeiter, der Bauer, der Philister. Wer das schwedische Volk

wirklich kennen lernen will, darf an Albert Engströms nach vielen

Hunderten zählenden Zeichnungen nicht vorübergehen. Er hat sich

mit Recht dagegen gewehrt, als Karikaturist bezeichnet zu werden:

was er schildert, ist volle Wirklichkeit, aber freilich gesehen durch

ein humoristisches Temperament, das zur Satire neigt, aber doch

67

und Neger. Und immer ist es der Mund, dessen Lippen-

spiel das füllige Antlitz zum Sprechen bringt, zur Deu-

tung des Lebensrätsels. Aus diesen Bronzen wachsen

die Farben des Lebens auf. Wir denken an Petrarca,

der in seinen Liebesliedern an Laura von den Korallen

der Lippen als den „Türen der Seele“ singt.

Daß aber die Künstlerin jede Muskel und Sehne des

Körpers kennt, beweist ihre „Indische Tänzerin“. Diese

wirkt wie modellierte Extase des Rhythmus. Und den

gleichen Rhythmus plastischer Melodie haben der große

und der kleine Torso. Aber noch eins: in den Klein-

bronzen zeigt sich Dora Gordine als Meisterin der Ab-

messungen und Proportionen. Wie malerisch, fast

antikisch, sie die Figürchen zu patinieren weiß, bleibt

auch eins von ihren Geheimnissen.

Ob sie imstande sein wird, ihre Kunst von heute,

die schon die volle Reife hat, noch zu übertreffen, das

wird die Zukunft lehren.

Louis XV. Feuteuil mit Aubussonbezug. Holz und Bezug Frankreich 18. Jahrh.

Versteigerung am 22. Oktober durch Internationales Kunst- und Auktions-Haus 0. m. b. H., Berlin

Aus dem nocdt(cben Kunftleben.

Kopenhagen hält darauf, nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Das 50jährige Jubiläum des Akademischen Architektenvereins gab

Anlaß zu einer großen Bauausstellung, und hier erschie-

nen nun die modernen Bauformen, Bauverfahren und Baustoffe

nicht eben zum ersten Male, wohl aber umfaßender und eindring-

licher als je zuvor vor dem dänischen Publikum, das bei aller

Kritik und manchen Vorbehalten im Ganzen doch die hellen,

schlichten, praktischen Räume, die ihm im „Forum“ gezeigt wur-

den, mit Interesse und Wohlwollen aufnahm. Mittelpunkt und

„clou“ der Ausstellung war unzweifelhaft das „Haus der Zukunft“,

nach einem Wettbewerbe von Arne Jacobson und Flemming Lassen

erbaut: rund, mit Zentralraum als allgemeinen Familienaufenthalt,

mit technischen Einrichtungen und Hilfsmitteln sehr sinnreich, zu-

weilen geradezu verschmitzt ausgestattet. Im übrigen konnte die

Ausstellung nach den großen deutschen Veranstaltungen dieser Art

kaum Neues bieten; zu bemerken ist vielleicht die häufige Einfüh-

rung des Turnsaals; der Raum dafür .wird gewonnen, indem das

alte Speisezimmer durch eine Speisenische im Wohnzimmer er-

setzt wird.

Bald aber wird das „Forum“ eine neue große Ausstellung

sehen, die aller Voraussicht nach das Interesse des Publikums be-

sonders anregen wird. Das ist die sehr umfassend gedachte Aus-

stellung dänischer Kunst des letzten halben Jahrhunderts, die einen

Teil des Programms der die ganze zweite Oktoberhälfte füllenden

„Kunsttagung“ bildet. Diese Tagung soll ein breites Bild von den

Leistungen Dänemarks auf den Gebieten des Theaters, der Musik

und der bildenden Kunst vor Augen führen; sie wird wohl zum

großen Ereignis des Kopenhagener Kunstlebens dieses Winters

werden.

Einstweilen hatte man seine Freude an einer hübschen, von der

Zeitung „Politiken“ veranstalteten Ausstellung von Zeichnungen

und Bilder des Schweden Albert Engström. Engström, einer

der achtzehn schwedischen „Unsterblichen“, ist zugleich Schrift-

steller, Zeichner und Maler, ein Charakterkopf und vielleicht die

populärste Persönlichkeit der heutigen schwedischen Kunst. Sei-

nen Ruf begründete er durch die Zeichnungen in seinem Wochen-

blatte „Strix“, zu denen er auch die Texte lieferte. Letztere waren

echte Proben des eigentümlichen trocken-behaglichen schwedischen

Humors, denen Engström zuweilen eine geradezu klassische Form

zu geben wußte. In den Zeichnungen aber, die in der Sicherheit

und Schlagkraft der Form und der Charakteristik meisterlich zu

nennen sind, ist das schwedische Volk, wie es leibt und lebt: der

Arbeiter, der Bauer, der Philister. Wer das schwedische Volk

wirklich kennen lernen will, darf an Albert Engströms nach vielen

Hunderten zählenden Zeichnungen nicht vorübergehen. Er hat sich

mit Recht dagegen gewehrt, als Karikaturist bezeichnet zu werden:

was er schildert, ist volle Wirklichkeit, aber freilich gesehen durch

ein humoristisches Temperament, das zur Satire neigt, aber doch

67