für den „letzten Ritter“. Ein feines italienisches Früh-

renaissanceportal führt in einen Kreuzgang. Er hat

wuchtige Pfeiler und bewegtes Gratwerk, wie es die

Spätgotik der Tiroler Laubengänge lieht vom Goldenen

Dachl her. Der römische Kaiser selber hatte diese deut-

sche Gestaltung von Wien aus angeordnet, entgegen

Vorschlägen aus Innsbruck, wo damals Crivelli domi-

nierte. Ein Niederländer hat sie schließlich ausgeführt.

Vom Hof aus aber wirken die Arkaden mit Vorgesetzten

schlanken toskanischen Pilastern wie oberitalienisches

Cinquecento. Italienisch ist auch die Fassade, römisches

Barock, im sparsamen Verputz in österreichische Ge-

mütlichkeit übersetzt.

Der Geist des Hauses aber ist alttirolisch. Der ganze

Platz atmet diesen Geist, den Geist der Berg Isel-Fah-

nen: Für Gott, Kaiser und Vaterland. Nebenan die Hof-

kirche, seitlich die schönbrunnische Hofburg, Wand an

Wand die Seelenheimat des Hofergrabs, als Prospekt

das Vaterland selber: Waldgrün und Felsmauer, die

Frau Hitt im Auslug in blaue Ferne.

In solches Heim nun ist die Tiroler Volkskunst ein-

gezogen, „geplündert“, wie man hierzulande sagt. Mit

allem „Plunder“ der Jahrhunderte. Mit dem Blick aufs

Letzte fängt es an, wie es sich in frommem, vorsorg-

lichen Hause ziemt: mit den schmiedeeisernen Grab-

kreuzen. Sie gehören zum Hausrat: sind diq.paar Jahre

der Grabnutzung um auf dem engen Friedhof, lehnen sie

daheim an der Hausmauer, des nächsten wartend aus

dem Geschlecht. So haben sie sich erhalten. Freilich

nicht übers 17. Jahrhundert zurück. Sie mögen sich aus

Weihbrunnträgern entwickelt haben. Daher ist die

Kreuzform zunächst akzessorisch. Weiterhin ist sie vom

Tiroler Fastentuch

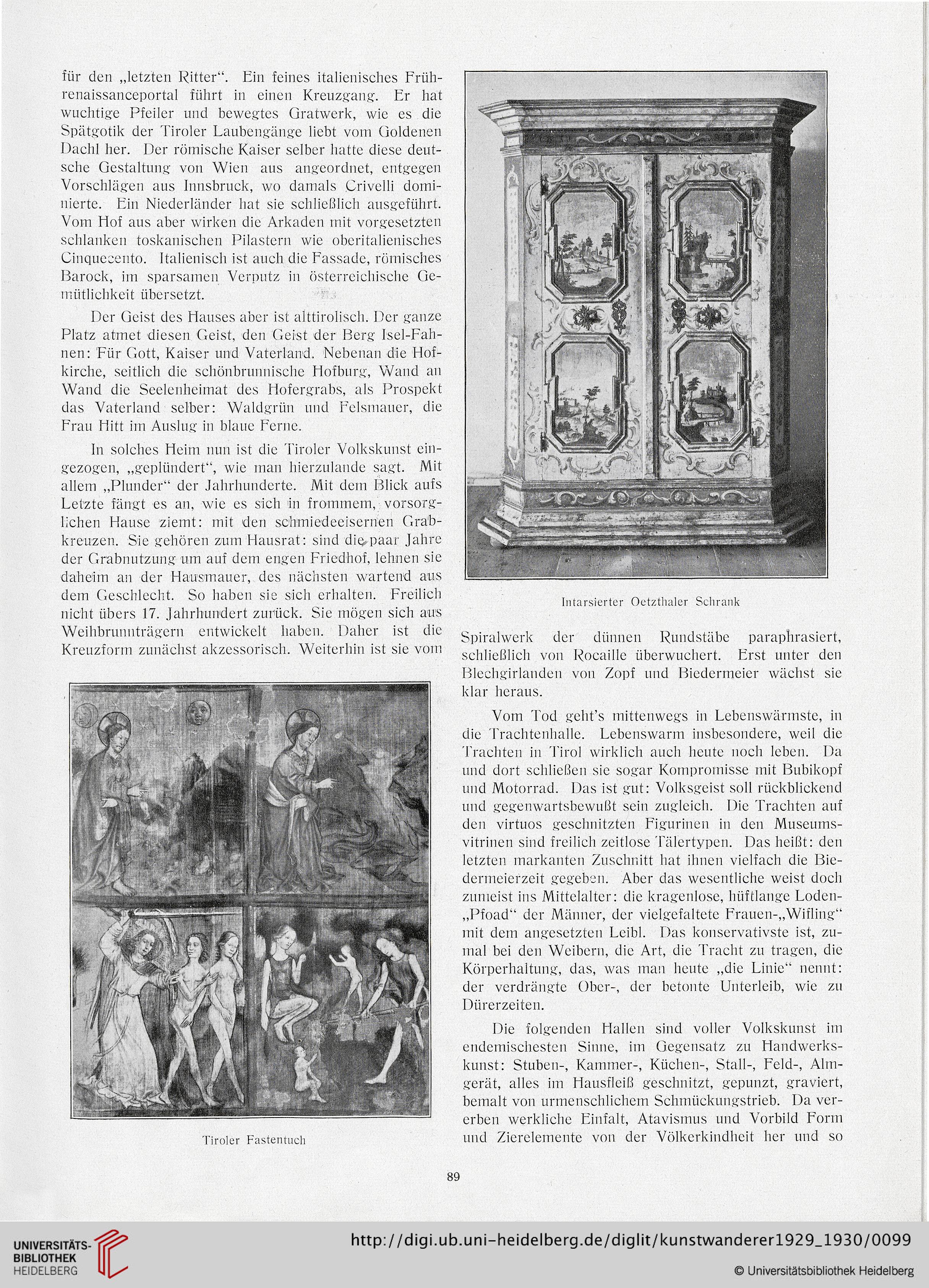

Intarsierter Oetzthaler Schrank

Spiralwerk der dünnen Rundstäbe paraphrasiert,

schließlich von Rocaille überwuchert. Erst unter den

Blechgirlanden von Zopf und Biedermeier wächst sie

klar heraus.

Vom Tod geht’s mittenwegs in Lebenswärmste, in

die Trachtenhallc. Lebenswarm insbesondere, weil die

Trachten in Tirol wirklich auch heute noch leben. Da

und dort schließen sie sogar Kompromisse mit Bubikopf

und Motorrad. Das ist gut: Volksgeist soll rückblickend

und gegenwartsbewußt sein zugleich. Die Trachten auf

den virtuos geschnitzten Figurinen in den Museums-

vitrinen sind freilich zeitlose Tälertypen. Das heißt: den

letzten markanten Zuschnitt hat ihnen vielfach die Bie-

dermeierzeit gegeben. Aber das wesentliche weist doch

zumeist ins Mittelalter: die kragenlose, hüftlange Loden-

„Pfoad“ der Männer, der vielgefaltete Frauen-„Wifling“

mit dem angesetzten Leibi. Das konservativste ist, zu-

mal bei den Weibern, die Art, die Tracht zu tragen, die

Körperhaltung, das, was man heute „die Linie“ nennt:

der verdrängte Ober-, der betonte Unterleib, wie zu

Dürerzeiten.

Die folgenden Hallen sind voller Volkskunst im

endemischesten Sinne, im Gegensatz zu Handwerks-

kunst: Stuben-, Kammer-, Küchen-, Stall-, Feld-, Alm-

gerät, alles im Hausfleiß geschnitzt, gepunzt, graviert,

bemalt von urmenschlichem Schmückungstrieb. Da ver-

erben wirkliche Einfalt, Atavismus und Vorbild Form

und Zierelemente von der Völkerkindheit her und so

89

renaissanceportal führt in einen Kreuzgang. Er hat

wuchtige Pfeiler und bewegtes Gratwerk, wie es die

Spätgotik der Tiroler Laubengänge lieht vom Goldenen

Dachl her. Der römische Kaiser selber hatte diese deut-

sche Gestaltung von Wien aus angeordnet, entgegen

Vorschlägen aus Innsbruck, wo damals Crivelli domi-

nierte. Ein Niederländer hat sie schließlich ausgeführt.

Vom Hof aus aber wirken die Arkaden mit Vorgesetzten

schlanken toskanischen Pilastern wie oberitalienisches

Cinquecento. Italienisch ist auch die Fassade, römisches

Barock, im sparsamen Verputz in österreichische Ge-

mütlichkeit übersetzt.

Der Geist des Hauses aber ist alttirolisch. Der ganze

Platz atmet diesen Geist, den Geist der Berg Isel-Fah-

nen: Für Gott, Kaiser und Vaterland. Nebenan die Hof-

kirche, seitlich die schönbrunnische Hofburg, Wand an

Wand die Seelenheimat des Hofergrabs, als Prospekt

das Vaterland selber: Waldgrün und Felsmauer, die

Frau Hitt im Auslug in blaue Ferne.

In solches Heim nun ist die Tiroler Volkskunst ein-

gezogen, „geplündert“, wie man hierzulande sagt. Mit

allem „Plunder“ der Jahrhunderte. Mit dem Blick aufs

Letzte fängt es an, wie es sich in frommem, vorsorg-

lichen Hause ziemt: mit den schmiedeeisernen Grab-

kreuzen. Sie gehören zum Hausrat: sind diq.paar Jahre

der Grabnutzung um auf dem engen Friedhof, lehnen sie

daheim an der Hausmauer, des nächsten wartend aus

dem Geschlecht. So haben sie sich erhalten. Freilich

nicht übers 17. Jahrhundert zurück. Sie mögen sich aus

Weihbrunnträgern entwickelt haben. Daher ist die

Kreuzform zunächst akzessorisch. Weiterhin ist sie vom

Tiroler Fastentuch

Intarsierter Oetzthaler Schrank

Spiralwerk der dünnen Rundstäbe paraphrasiert,

schließlich von Rocaille überwuchert. Erst unter den

Blechgirlanden von Zopf und Biedermeier wächst sie

klar heraus.

Vom Tod geht’s mittenwegs in Lebenswärmste, in

die Trachtenhallc. Lebenswarm insbesondere, weil die

Trachten in Tirol wirklich auch heute noch leben. Da

und dort schließen sie sogar Kompromisse mit Bubikopf

und Motorrad. Das ist gut: Volksgeist soll rückblickend

und gegenwartsbewußt sein zugleich. Die Trachten auf

den virtuos geschnitzten Figurinen in den Museums-

vitrinen sind freilich zeitlose Tälertypen. Das heißt: den

letzten markanten Zuschnitt hat ihnen vielfach die Bie-

dermeierzeit gegeben. Aber das wesentliche weist doch

zumeist ins Mittelalter: die kragenlose, hüftlange Loden-

„Pfoad“ der Männer, der vielgefaltete Frauen-„Wifling“

mit dem angesetzten Leibi. Das konservativste ist, zu-

mal bei den Weibern, die Art, die Tracht zu tragen, die

Körperhaltung, das, was man heute „die Linie“ nennt:

der verdrängte Ober-, der betonte Unterleib, wie zu

Dürerzeiten.

Die folgenden Hallen sind voller Volkskunst im

endemischesten Sinne, im Gegensatz zu Handwerks-

kunst: Stuben-, Kammer-, Küchen-, Stall-, Feld-, Alm-

gerät, alles im Hausfleiß geschnitzt, gepunzt, graviert,

bemalt von urmenschlichem Schmückungstrieb. Da ver-

erben wirkliche Einfalt, Atavismus und Vorbild Form

und Zierelemente von der Völkerkindheit her und so

89