stehen zwischen der Formung der Buchstaben und den

Formen der Zeichnung? Eine Graphologin, Rudolphine

Poppee, hat in Künstlerhandschriften sogar den Farben-

sinn der Maler entdecken wollen! Sie hat gefunden,

„daß sich in der Handschrift jener Maler, die eine aus-

gesprochene Vorliebe für sattes, warmes Kolorit haben,

die Tinte sehr kräftig vom Papier abhebt, was nicht

oder doch weniger der Fall ist bei Malern, die milde,

sanfte, matte Farben vorziehen.“ Und sie stützt ihre

These u. a. auf das Beispiel Böcklin und Klinger.

Vor allem sollten Künstlerhandschriften, so glaubt

selbst der mit graphologischen Kenntnissen nicht be-

frachtete Mensch, eine gewisse Formenschönheit haben.

Schon die Raumverteilung der Worte, Satzgebilde und

Zeilen müßte für den Künstler typisch sein. Klare, präg-

Graphologen bisher immer etwas stiefmütterlich behan-

delt worden, viel zu sehr nebenher. Eine Frau, Anja

Adamkiewicz-Mendelssohn, ist in dem von dem verstor-

benen Max Seliger herausgegebenen Buch „Handschrift

und Zeichnung“ (Verlag von E. A. Seemann, Leipzig)

ohne redselige Theorie einfach mit praktischen Unter-

suchungen dem Problem auf den Leib gerückt und hat

die Wesens Verwandtschaft von Handschrift und Zeich-

nung an 'interessanten Beispielen aus der alten und

neuen Kunstgeschichte aufgezeigt.

Beide, Zeichnung und Schrift, sind charakteristi-

scher Wesensausdruck des Menschen und beide können

fast nach den gleichen Ausdrucksgesetzen gedeutet

werden. Es ist uns bei Klages schon deutlich geworden,

daß die Raumvorstellung beim Schreibenden eine wich-

nante Raumverteilung bedeutet in der Graphologie da-

rum auch ästhetischen Sinn und den Drang, sich klar,

verständlich, sinnvoll auszudrücken. Wenn man bei

ästhetischen Menschen oft solch eine Handschrift an-

trifft, so sollte sie erst recht beim künstlerisch Schaffen-

den, beim Zeichner oder Maler zu finden sein. Klages

spricht von einem „persönlichen Raumsinn“ und von

der Abhängigkeit der Schrift von den Forderungen des

Raumgefühls. Er sagt in seiner Einführung in die „Psy-

chologie der Handschrift“ (Walter Seiffert, Verlag,

Stuttgart-Heilbronn): „Wenn fast‘ohne Rücksicht auf

Wort- und Satzenden die Buchstaben einfach nebenein-

ander stehen, wie in der „scriptura continua“ der Alten,

so spricht das für ein Ucbcrgewicht des sinnlichen Vor-

stellens über das begriffliche Denken.“

Das Problem Künstlerhandschriften ist von den

tige Rolle spielt. Die Ausdrucksgesetze der Graphologie

sind also bis zu einem gewissen Grade auch auf die

Zeichnung zu übertragen. Wendet man sie auf beide

seelische Auswirkungen an, so kommt man bei einzel-

nen Künstlern zu überraschenden Ergebnissen. Es

lassen sich schon aus der Handschrift sichere Schlüsse

auf den „Charakter“ des Künstlers ziehen, auf seine

Stellung zur Wirklichkeit, seine Phantasie, sein For-

mengefühl. Bei Dürer empfinden wir das Geschlossene,

künstlerisch Abgerundete als harmonisch und klassisch,

und Rembrandts Schrift hat, wie seine Zeichnung, „ein

unerhört seelisches Format“, ist wirklich „irrational,

blutvoll, ganz Leben, ganz Auge.“

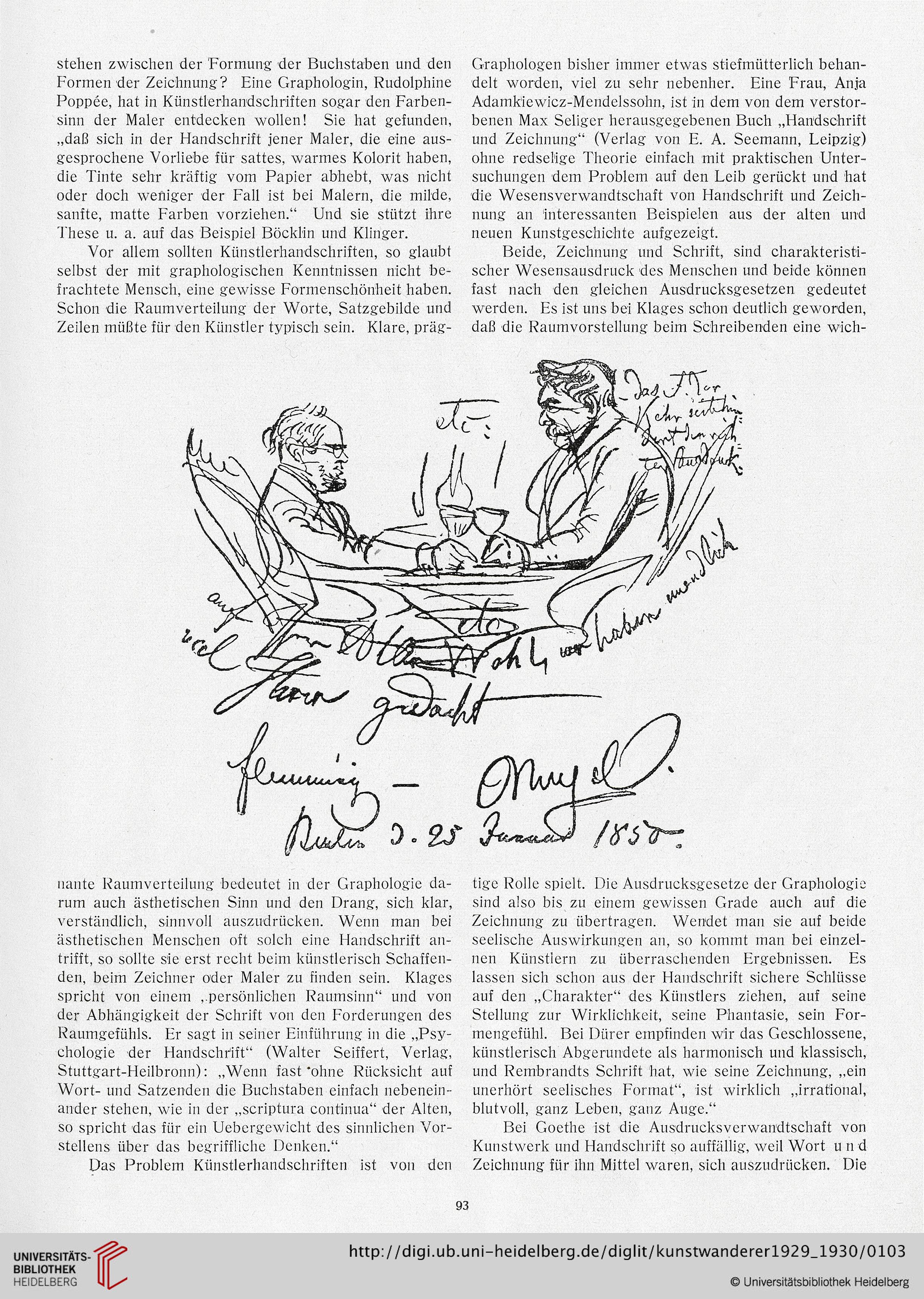

Bei Goethe ist die Ausdrucksverwandtschaft von

Kunstwerk und Handschrift so auffällig, weil Wort u n d

Zeichnung für ihn Mittel waren, sich auszudrücken. Die

93

Formen der Zeichnung? Eine Graphologin, Rudolphine

Poppee, hat in Künstlerhandschriften sogar den Farben-

sinn der Maler entdecken wollen! Sie hat gefunden,

„daß sich in der Handschrift jener Maler, die eine aus-

gesprochene Vorliebe für sattes, warmes Kolorit haben,

die Tinte sehr kräftig vom Papier abhebt, was nicht

oder doch weniger der Fall ist bei Malern, die milde,

sanfte, matte Farben vorziehen.“ Und sie stützt ihre

These u. a. auf das Beispiel Böcklin und Klinger.

Vor allem sollten Künstlerhandschriften, so glaubt

selbst der mit graphologischen Kenntnissen nicht be-

frachtete Mensch, eine gewisse Formenschönheit haben.

Schon die Raumverteilung der Worte, Satzgebilde und

Zeilen müßte für den Künstler typisch sein. Klare, präg-

Graphologen bisher immer etwas stiefmütterlich behan-

delt worden, viel zu sehr nebenher. Eine Frau, Anja

Adamkiewicz-Mendelssohn, ist in dem von dem verstor-

benen Max Seliger herausgegebenen Buch „Handschrift

und Zeichnung“ (Verlag von E. A. Seemann, Leipzig)

ohne redselige Theorie einfach mit praktischen Unter-

suchungen dem Problem auf den Leib gerückt und hat

die Wesens Verwandtschaft von Handschrift und Zeich-

nung an 'interessanten Beispielen aus der alten und

neuen Kunstgeschichte aufgezeigt.

Beide, Zeichnung und Schrift, sind charakteristi-

scher Wesensausdruck des Menschen und beide können

fast nach den gleichen Ausdrucksgesetzen gedeutet

werden. Es ist uns bei Klages schon deutlich geworden,

daß die Raumvorstellung beim Schreibenden eine wich-

nante Raumverteilung bedeutet in der Graphologie da-

rum auch ästhetischen Sinn und den Drang, sich klar,

verständlich, sinnvoll auszudrücken. Wenn man bei

ästhetischen Menschen oft solch eine Handschrift an-

trifft, so sollte sie erst recht beim künstlerisch Schaffen-

den, beim Zeichner oder Maler zu finden sein. Klages

spricht von einem „persönlichen Raumsinn“ und von

der Abhängigkeit der Schrift von den Forderungen des

Raumgefühls. Er sagt in seiner Einführung in die „Psy-

chologie der Handschrift“ (Walter Seiffert, Verlag,

Stuttgart-Heilbronn): „Wenn fast‘ohne Rücksicht auf

Wort- und Satzenden die Buchstaben einfach nebenein-

ander stehen, wie in der „scriptura continua“ der Alten,

so spricht das für ein Ucbcrgewicht des sinnlichen Vor-

stellens über das begriffliche Denken.“

Das Problem Künstlerhandschriften ist von den

tige Rolle spielt. Die Ausdrucksgesetze der Graphologie

sind also bis zu einem gewissen Grade auch auf die

Zeichnung zu übertragen. Wendet man sie auf beide

seelische Auswirkungen an, so kommt man bei einzel-

nen Künstlern zu überraschenden Ergebnissen. Es

lassen sich schon aus der Handschrift sichere Schlüsse

auf den „Charakter“ des Künstlers ziehen, auf seine

Stellung zur Wirklichkeit, seine Phantasie, sein For-

mengefühl. Bei Dürer empfinden wir das Geschlossene,

künstlerisch Abgerundete als harmonisch und klassisch,

und Rembrandts Schrift hat, wie seine Zeichnung, „ein

unerhört seelisches Format“, ist wirklich „irrational,

blutvoll, ganz Leben, ganz Auge.“

Bei Goethe ist die Ausdrucksverwandtschaft von

Kunstwerk und Handschrift so auffällig, weil Wort u n d

Zeichnung für ihn Mittel waren, sich auszudrücken. Die

93