blühender koloristischer Haltung ist, und Nicolai Astrup, dessen

Landschaftsbilder in der dunklen Schwere des kompositioneilen

und farbigen Aufbaues von der herben Kraft des Naturerlebnisses

Zeugnis ablegen. Jan Heibergs Gruppe der „Pferde“, Axel Revolds

klar gegliederte „Bergpredigt“, Sörensens und Rolfsens Gemälde

sind auf eine dekorativ-monumentale Wirkung eingestellt, während

Per Krohg in humoristischen Parodien und dem koloristisch origi-

nellen Bild der „Kamele“ zur Geltung kommt.

Die moderne schwedische Malerei geht wie die der anderen

nordischen L.änder vom Naturalismus aus; sie hebt mit einem

Höhepunkte an, mit Ernst Josephson, der sich gegen die Zeit-

richtung der Valeurmalerei stemmt und auf starke koloristische

Wirkung hinzielt. In dieser koloristischen Phase entsteht eine

Reihe der schönsten Porträts, darunter das der „Frau Bagge“.

Als der Maler in geistige Umnachtung verfällt, gibt er sich völlig

dem romantisch-phantastischen «Grundzug seines Schaffens hin und

es entstehen Schöpfungen wie das des ganz auf dramatische Wir-

kung von Farbe und Linie eingestellten Bildes des „Theaterdirek-

tors“. Der Impressionismus hat in Schweden im Vergleich zu den

drei anderen nordischen Ländern den stärksten Widerhall gefun-

den; aus dieser impressionistischen Gruppe heben sich Maler von

ausgeprägter künstlerischer Physiognomie heraus, wie Schwedens

bedeutendster Impressionist Anders Zorn, der bald mondäne, bald

heimatliche Vorwürfe behandelt, wie Bruno Liljefors, der mit tie-

fem und beglückendem Naturgefühl das Tierleben in der schwe-

dischen Landschaft schildert, wie Karl Larsson, der sich aus

Freilicht- und Bauernmalerei einen eigenen Stil geschaffen hat.

Diese Maler werden auch von einer wenig gekannten Seite gezeigt,

so Larsson als Monumentalmaler mit dem Entwurf für das Wand-

gemälde des „Königopfers“. Neben diesen steht der feine Richard

Bergh, dessen Bilder so viel geistige wie körperliche Anmut der

Haltung haben, dann Künstler wie Prinz Eugen, der in feinen Land-

schaften das Stille und Versonnene, das leicht melancholisch Ver-

träumte und Gleitende der schwedischen Natur im Schleier der

Dämmerung zum Ausdruck bringt, wie Fjaestad und Jansson, die

die in sich ruhende Natur mit darüber hinzitterndem Licht malen.

Albert Engström ist mit Karikaturenzeichnungen, Olle Hjortzberg

mit religiösen Gemälden vertreten. In der jungen Malergeneration

sondert sich die dekorative Gruppe mit der eigenwilligen Begabung

Dardels und die elegant stilisierende Johns von der romantisch-

expressiven, der Leander Engström und Vera Niclsson zuzuzählen

sind. Zwischen diesen zwei Richtungen stehen ausgezeichnete

Maler wie Otto Sköld und Fritiof Schiildt. Wie am Anfang der

Entwicklung der schwedischen Kunst der Gegenwart steht an ihrem

Ausgang ein ganz Großer, der Plastiker Karl Milles, der durch

gedanklichen Reichtum, intuitive Erfindungsgabe und starke lebens-

volle plastische Gestaltung zu den überragenden Künstlerpersön-

lichkeiten des Nordens gehört.

—se.

Die IDienec Sammlung IDeinberger.

Die Versteigerung der Sammlung des Wiener Bankiers

Weinberger, die am 22. bis 24. Oktober in Wien durch die

Kunsthandlungen Wawra, Glückselig und Leitner erfolgte, darf wohl

als bedeutendes Ereignis auf dem internationalen Kunstmarkt be-

zeichnet werden. An der Versteigerung dieses gewählten Kunst-

besitzes, welcher einem der vertrautesten Freunde Dr. Albert Figdör

seine Entstehung und Fortbildung verdankte, beteiligten sich in

lebhafter Weise nicht nur die fachkundigen und kaufkräftigen Kreise

Wiens und der industriereichen Provinzen der ehemaligen Monar-

chie, sondern auch das engere und fernere Ausland, das mit den

Leitern der Museen in Amsterdam, Berlin, Leipzig, München, Nürn-

berg usw. auch eine Reihe namhafter Kunsthändler entsendet hatte,

welche im Aufträge deutscher, französischer, schweizer und ameri-

kanischer Sammler eine Auslese der kostbarsten Stücke zu erwer-

ben vermochten. Das Gesamtergebnis der Auktion beträgt

1 196 255 Schilling, beziehungsweise mit dem Aufschlag von

20 Prozent 1 435 506 Schilling.

Unter den Kunstwerken aus St ein zeug usw. erreichten:

Nr. 13: Weintonne (Westerwald, 1692) 5501 Schill.;

16: Schraubflasche (17. Jahrh.) 220; 19: Gotische Eckkachel (süd-

deutsch, 15. Jalirh.), erworben für das Museum in Eisenstadt, 200;

20: Acht gotische Bodenfliesen (öster., 15. Jalirh.) 1300; 21: Eck-

kachel mit Johannes d. T. (oberöster., um 1510) 2000; 25: Bunt-

glasierte Tafel (oberöster., 17. Jalirh.) 1200; 29: Buntglasierte Ton-

krippc (Ital. Volksk., 17.—18. Jalirh.) 600; 31: Majolikaschüssel

(Toskana, 15. Jahrh.), erworben vom, Oesterreich. Museum in Wien,

310: 32: Albarello (Florenz, 15. Jahrh.) 2000; 33: Majolikavase

(Florenz, 2. Hälfte 15. Jahrh.) 1800; 34: Majolikavase (Toskana,

15. Jahrh.) 2700; 35: Majolika-Bildteller (Toskana, vor 1500) 1700;

38: Albarello (Italien, um 1500) 1300; 42: Albarello (Toskana, um

1500), erworben vom Amsterdamer Reichsmuseum, 1600; 43: Majo-

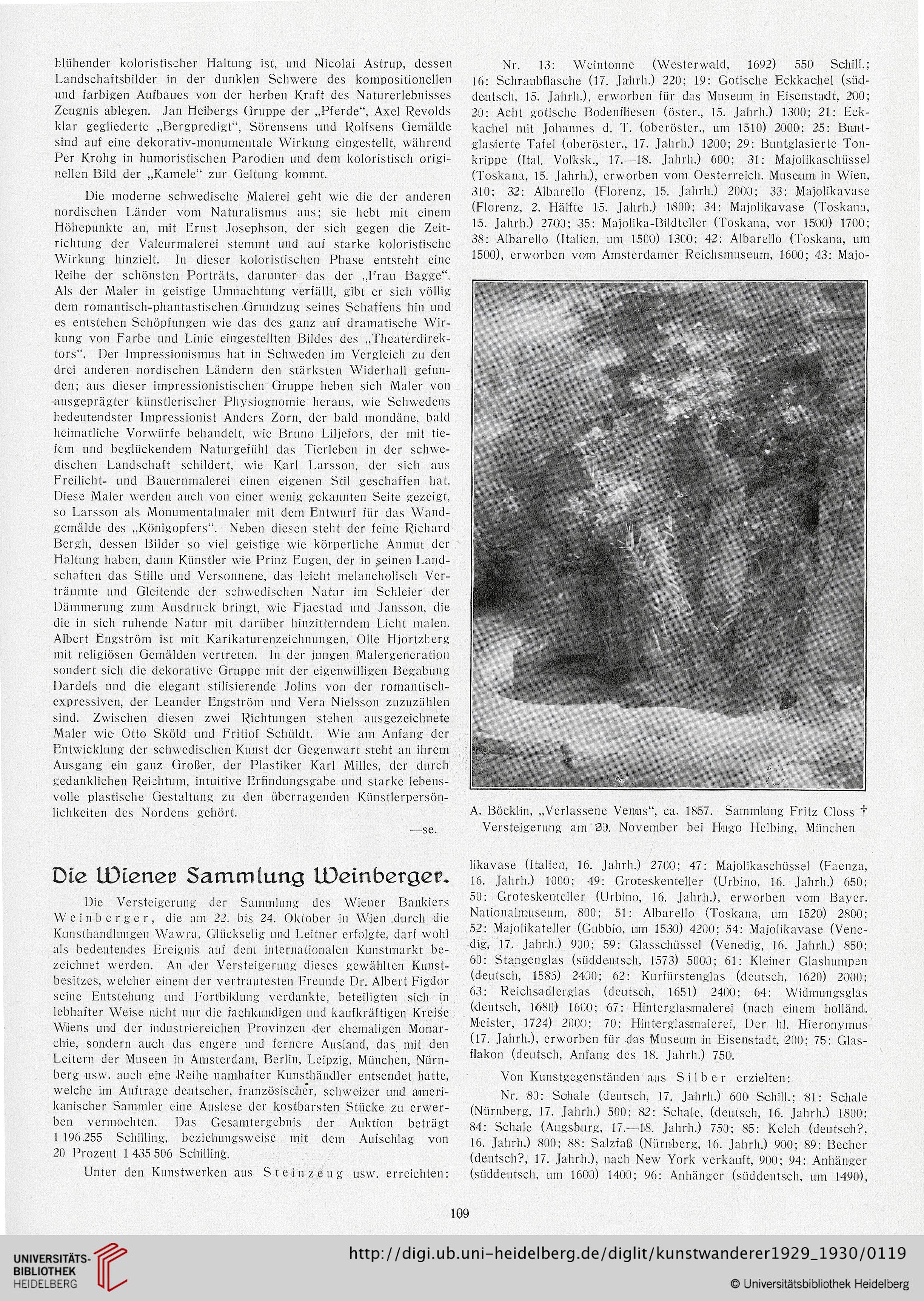

A. Böcklin, „Verlassene Venus“, ca. 1857. Sammlung Fritz Closs t

Versteigerung am 20. November bei Hugo Helbing, München

likavase (Italien, 16. Jahrh.) 2700'; 47: Majolikaschüssel (Faenza,

16. Jalirh.) 1000 ; 49: Groteskenteller (Urbino, 16. Jahrh.) 650:

50: Groteskenteller (Urbino, 16. Jahrh.), erworben vom Bayer.

Nationalmuseum, 800; 51: Albarello (Toskana, um 1520) 2800:

52: Majolikateller (Gubbio, um 1530) 4200: 54: Majolikavase (Vene-

dig, 17. Jahrh.) 900: 59: Glasschüssel (Venedig, 16. Jahrh.) 850;

60: Stangenglas (süddeutsch, 1573) 5000; 61: Kleiner Glashumpen

(deutsch, 1586) 2400; 62: Kurfürstenglas (deutsch, 1620) 2000;

63: Reichsadlerglas (deutsch, 1651) 2400; 64: Widmungsglas

(deutsch, 1680) 1600; 67: Hinterglasmalerei (nach einem holländ.

Meister, 1724) 2000; 70: Hinterglasmalerei, Der hl. Hieronymus

(17. Jahrh.), erworben für das Museum in Eisenstadt, 200; 75: Glas-

flakon (deutsch, Anfang des 18. Jahrh.) 750.

Von Kunstgegenständen aus Silber erzielten:

Nr. 80: Schale (deutsch, 17. Jalirh.) 600 Schill.; 81: Schale

(Nürnberg, 17. Jahrh.) 500; 82: Schale, (deutsch, 16. Jahrh.) 1800:

84: Schale (Augsburg, 17.—18. Jahrh.) 750; 85: Kelch (deutsch?,

16. Jahrh.) 800; 88: Salzfaß (Nürnberg, 16. Jahrh.) 900: 89: Becher

(deutsch?, 17. Jahrh.), nach New York verkauft, 900; 94: Anhänger

(süddeutsch, um 1600) 1400; 96: Anhänger (süddeutsch, um 1490),

109

Landschaftsbilder in der dunklen Schwere des kompositioneilen

und farbigen Aufbaues von der herben Kraft des Naturerlebnisses

Zeugnis ablegen. Jan Heibergs Gruppe der „Pferde“, Axel Revolds

klar gegliederte „Bergpredigt“, Sörensens und Rolfsens Gemälde

sind auf eine dekorativ-monumentale Wirkung eingestellt, während

Per Krohg in humoristischen Parodien und dem koloristisch origi-

nellen Bild der „Kamele“ zur Geltung kommt.

Die moderne schwedische Malerei geht wie die der anderen

nordischen L.änder vom Naturalismus aus; sie hebt mit einem

Höhepunkte an, mit Ernst Josephson, der sich gegen die Zeit-

richtung der Valeurmalerei stemmt und auf starke koloristische

Wirkung hinzielt. In dieser koloristischen Phase entsteht eine

Reihe der schönsten Porträts, darunter das der „Frau Bagge“.

Als der Maler in geistige Umnachtung verfällt, gibt er sich völlig

dem romantisch-phantastischen «Grundzug seines Schaffens hin und

es entstehen Schöpfungen wie das des ganz auf dramatische Wir-

kung von Farbe und Linie eingestellten Bildes des „Theaterdirek-

tors“. Der Impressionismus hat in Schweden im Vergleich zu den

drei anderen nordischen Ländern den stärksten Widerhall gefun-

den; aus dieser impressionistischen Gruppe heben sich Maler von

ausgeprägter künstlerischer Physiognomie heraus, wie Schwedens

bedeutendster Impressionist Anders Zorn, der bald mondäne, bald

heimatliche Vorwürfe behandelt, wie Bruno Liljefors, der mit tie-

fem und beglückendem Naturgefühl das Tierleben in der schwe-

dischen Landschaft schildert, wie Karl Larsson, der sich aus

Freilicht- und Bauernmalerei einen eigenen Stil geschaffen hat.

Diese Maler werden auch von einer wenig gekannten Seite gezeigt,

so Larsson als Monumentalmaler mit dem Entwurf für das Wand-

gemälde des „Königopfers“. Neben diesen steht der feine Richard

Bergh, dessen Bilder so viel geistige wie körperliche Anmut der

Haltung haben, dann Künstler wie Prinz Eugen, der in feinen Land-

schaften das Stille und Versonnene, das leicht melancholisch Ver-

träumte und Gleitende der schwedischen Natur im Schleier der

Dämmerung zum Ausdruck bringt, wie Fjaestad und Jansson, die

die in sich ruhende Natur mit darüber hinzitterndem Licht malen.

Albert Engström ist mit Karikaturenzeichnungen, Olle Hjortzberg

mit religiösen Gemälden vertreten. In der jungen Malergeneration

sondert sich die dekorative Gruppe mit der eigenwilligen Begabung

Dardels und die elegant stilisierende Johns von der romantisch-

expressiven, der Leander Engström und Vera Niclsson zuzuzählen

sind. Zwischen diesen zwei Richtungen stehen ausgezeichnete

Maler wie Otto Sköld und Fritiof Schiildt. Wie am Anfang der

Entwicklung der schwedischen Kunst der Gegenwart steht an ihrem

Ausgang ein ganz Großer, der Plastiker Karl Milles, der durch

gedanklichen Reichtum, intuitive Erfindungsgabe und starke lebens-

volle plastische Gestaltung zu den überragenden Künstlerpersön-

lichkeiten des Nordens gehört.

—se.

Die IDienec Sammlung IDeinberger.

Die Versteigerung der Sammlung des Wiener Bankiers

Weinberger, die am 22. bis 24. Oktober in Wien durch die

Kunsthandlungen Wawra, Glückselig und Leitner erfolgte, darf wohl

als bedeutendes Ereignis auf dem internationalen Kunstmarkt be-

zeichnet werden. An der Versteigerung dieses gewählten Kunst-

besitzes, welcher einem der vertrautesten Freunde Dr. Albert Figdör

seine Entstehung und Fortbildung verdankte, beteiligten sich in

lebhafter Weise nicht nur die fachkundigen und kaufkräftigen Kreise

Wiens und der industriereichen Provinzen der ehemaligen Monar-

chie, sondern auch das engere und fernere Ausland, das mit den

Leitern der Museen in Amsterdam, Berlin, Leipzig, München, Nürn-

berg usw. auch eine Reihe namhafter Kunsthändler entsendet hatte,

welche im Aufträge deutscher, französischer, schweizer und ameri-

kanischer Sammler eine Auslese der kostbarsten Stücke zu erwer-

ben vermochten. Das Gesamtergebnis der Auktion beträgt

1 196 255 Schilling, beziehungsweise mit dem Aufschlag von

20 Prozent 1 435 506 Schilling.

Unter den Kunstwerken aus St ein zeug usw. erreichten:

Nr. 13: Weintonne (Westerwald, 1692) 5501 Schill.;

16: Schraubflasche (17. Jahrh.) 220; 19: Gotische Eckkachel (süd-

deutsch, 15. Jalirh.), erworben für das Museum in Eisenstadt, 200;

20: Acht gotische Bodenfliesen (öster., 15. Jalirh.) 1300; 21: Eck-

kachel mit Johannes d. T. (oberöster., um 1510) 2000; 25: Bunt-

glasierte Tafel (oberöster., 17. Jalirh.) 1200; 29: Buntglasierte Ton-

krippc (Ital. Volksk., 17.—18. Jalirh.) 600; 31: Majolikaschüssel

(Toskana, 15. Jahrh.), erworben vom, Oesterreich. Museum in Wien,

310: 32: Albarello (Florenz, 15. Jahrh.) 2000; 33: Majolikavase

(Florenz, 2. Hälfte 15. Jahrh.) 1800; 34: Majolikavase (Toskana,

15. Jahrh.) 2700; 35: Majolika-Bildteller (Toskana, vor 1500) 1700;

38: Albarello (Italien, um 1500) 1300; 42: Albarello (Toskana, um

1500), erworben vom Amsterdamer Reichsmuseum, 1600; 43: Majo-

A. Böcklin, „Verlassene Venus“, ca. 1857. Sammlung Fritz Closs t

Versteigerung am 20. November bei Hugo Helbing, München

likavase (Italien, 16. Jahrh.) 2700'; 47: Majolikaschüssel (Faenza,

16. Jalirh.) 1000 ; 49: Groteskenteller (Urbino, 16. Jahrh.) 650:

50: Groteskenteller (Urbino, 16. Jahrh.), erworben vom Bayer.

Nationalmuseum, 800; 51: Albarello (Toskana, um 1520) 2800:

52: Majolikateller (Gubbio, um 1530) 4200: 54: Majolikavase (Vene-

dig, 17. Jahrh.) 900: 59: Glasschüssel (Venedig, 16. Jahrh.) 850;

60: Stangenglas (süddeutsch, 1573) 5000; 61: Kleiner Glashumpen

(deutsch, 1586) 2400; 62: Kurfürstenglas (deutsch, 1620) 2000;

63: Reichsadlerglas (deutsch, 1651) 2400; 64: Widmungsglas

(deutsch, 1680) 1600; 67: Hinterglasmalerei (nach einem holländ.

Meister, 1724) 2000; 70: Hinterglasmalerei, Der hl. Hieronymus

(17. Jahrh.), erworben für das Museum in Eisenstadt, 200; 75: Glas-

flakon (deutsch, Anfang des 18. Jahrh.) 750.

Von Kunstgegenständen aus Silber erzielten:

Nr. 80: Schale (deutsch, 17. Jalirh.) 600 Schill.; 81: Schale

(Nürnberg, 17. Jahrh.) 500; 82: Schale, (deutsch, 16. Jahrh.) 1800:

84: Schale (Augsburg, 17.—18. Jahrh.) 750; 85: Kelch (deutsch?,

16. Jahrh.) 800; 88: Salzfaß (Nürnberg, 16. Jahrh.) 900: 89: Becher

(deutsch?, 17. Jahrh.), nach New York verkauft, 900; 94: Anhänger

(süddeutsch, um 1600) 1400; 96: Anhänger (süddeutsch, um 1490),

109