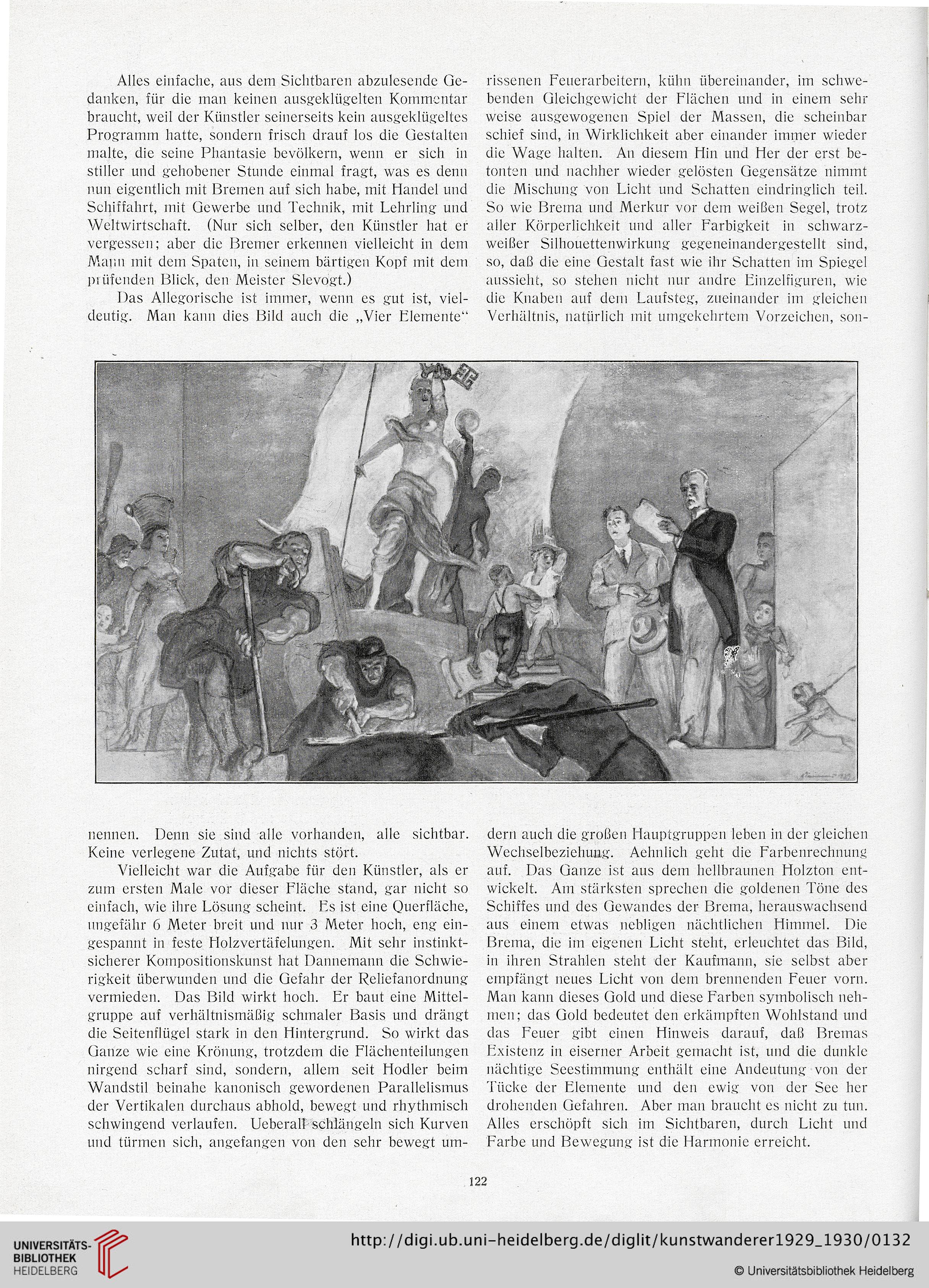

Alles einfache, aus dem Sichtbaren abzulesende Ge-

danken, für die man keinen ausgeklügelten Kommentar

braucht, weil der Künstler seinerseits kein ausgeklügeltes

Programm hatte, sondern frisch drauf los die Gestalten

malte, die seine Phantasie bevölkern, wenn er sich in

stiller und gehobener Stunde einmal fragt, was es denn

nun eigentlich mit Bremen auf sich habe, mit Handel und

Schiffahrt, mit Gewerbe und Technik, mit Lehrling und

Weltwirtschaft. (Nur sich selber, den Künstler hat er

vergessen; aber die Bremer erkennen vielleicht in dem

Manu mit dem Spaten, in seinem bärtigen Kopf mit dem

piüfenden Blick, den Meister Slevogt.)

Das Allegorische ist immer, wenn es gut ist, viel-

deutig. Man kann dies Bild auch die „Vier Elemente“

rissenen Feuerarbeitern, kühn übereinander, im schwe-

benden Gleichgewicht der Flächen und in einem sein-

weise ausgewogenen Spiel der Massen, die scheinbar

schief sind, in Wirklichkeit aber einander immer wieder

die Wage halten. An diesem Hin und Her der erst be-

tonten und nachher wieder gelösten Gegensätze nimmt

die Mischung von Licht und Schatten eindringlich teil.

So wie Brerna und Merkur vor dem weißen Segel, trotz

aller Körperlichkeit und aller Farbigkeit in schwarz-

weißer Silhouettenwirkung gegeneinandergestellt sind,

so, daß die eine Gestalt fast wie ihr Schatten im Spiegel

aussieht, so stehen nicht nur andre Einzelfiguren, wie

die Knaben auf dem Laufsteg, zueinander im gleichen

Verhältnis, natürlich mit umgekehrtem Vorzeichen, son-

nennen. Denn sie sind alle vorhanden, alle sichtbar.

Keine verlegene Zutat, und nichts stört.

Vielleicht war die Aufgabe für den Künstler, als er

zum ersten Male vor dieser Fläche stand, gar nicht so

einfach, wie ihre Lösung scheint. Es ist eine Querfläche,

ungefähr 6 Meter breit und nur 3 Meter hoch, eng ein-

gespannt in feste Holzvertäfelungen. Mit sehr instinkt-

sicherer Kompositionskunst hat Dannemann die Schwie-

rigkeit überwunden und die Gefahr der Reliefanordnung

vermieden. Das Bild wirkt hoch. Er baut eine Mittel-

gruppe auf verhältnismäßig schmaler Basis und drängt

die Seitenflügel stark in den Hintergrund. So wirkt das

Ganze wie eine Krönung, trotzdem die Flächenteilungen

nirgend scharf sind, sondern, allem seit Hodler beim

Wandstil beinahe kanonisch gewordenen Parallelismus

der Vertikalen durchaus abhold, bewegt und rhythmisch

schwingend verlaufen. Ueberall schlängeln sich Kurven

und türmen sich, angefangen von den sehr bewegt um-

dern auch die großen Hauptgruppen leben in der gleichen

Wechselbeziehung. Aehnlich geht die Farbenrechnung

auf. Das Ganze ist aus dem hellbraunen Holzton ent-

wickelt. Am stärksten sprechen die goldenen Töne des

Schiffes und des Gewändes der Brema, herauswachsend

aus einem etwas nebligen nächtlichen Himmel. Die

Brema, die im eigenen Licht steht, erleuchtet das Bild,

in ihren Strahlen steht der Kaufmann, sie selbst aber

empfängt neues Licht von dem brennenden Feuer vorn.

Man kann dieses Gold und diese Farben symbolisch neh-

men; das Gold bedeutet den erkämpften Wohlstand und

das Feuer gibt einen Hinweis darauf, daß Bremas

Existenz in eiserner Arbeit gemacht ist, und die dunkle

nächtige Seestimmung enthält eine Andeutung von der

Tücke der Elemente und den ewig von der See her

drohenden Gefahren. Aber man braucht es nicht zu tun.

Alles erschöpft sich im Sichtbaren, durch Licht und

Farbe und Bewegung ist die Harmonie erreicht.

122

danken, für die man keinen ausgeklügelten Kommentar

braucht, weil der Künstler seinerseits kein ausgeklügeltes

Programm hatte, sondern frisch drauf los die Gestalten

malte, die seine Phantasie bevölkern, wenn er sich in

stiller und gehobener Stunde einmal fragt, was es denn

nun eigentlich mit Bremen auf sich habe, mit Handel und

Schiffahrt, mit Gewerbe und Technik, mit Lehrling und

Weltwirtschaft. (Nur sich selber, den Künstler hat er

vergessen; aber die Bremer erkennen vielleicht in dem

Manu mit dem Spaten, in seinem bärtigen Kopf mit dem

piüfenden Blick, den Meister Slevogt.)

Das Allegorische ist immer, wenn es gut ist, viel-

deutig. Man kann dies Bild auch die „Vier Elemente“

rissenen Feuerarbeitern, kühn übereinander, im schwe-

benden Gleichgewicht der Flächen und in einem sein-

weise ausgewogenen Spiel der Massen, die scheinbar

schief sind, in Wirklichkeit aber einander immer wieder

die Wage halten. An diesem Hin und Her der erst be-

tonten und nachher wieder gelösten Gegensätze nimmt

die Mischung von Licht und Schatten eindringlich teil.

So wie Brerna und Merkur vor dem weißen Segel, trotz

aller Körperlichkeit und aller Farbigkeit in schwarz-

weißer Silhouettenwirkung gegeneinandergestellt sind,

so, daß die eine Gestalt fast wie ihr Schatten im Spiegel

aussieht, so stehen nicht nur andre Einzelfiguren, wie

die Knaben auf dem Laufsteg, zueinander im gleichen

Verhältnis, natürlich mit umgekehrtem Vorzeichen, son-

nennen. Denn sie sind alle vorhanden, alle sichtbar.

Keine verlegene Zutat, und nichts stört.

Vielleicht war die Aufgabe für den Künstler, als er

zum ersten Male vor dieser Fläche stand, gar nicht so

einfach, wie ihre Lösung scheint. Es ist eine Querfläche,

ungefähr 6 Meter breit und nur 3 Meter hoch, eng ein-

gespannt in feste Holzvertäfelungen. Mit sehr instinkt-

sicherer Kompositionskunst hat Dannemann die Schwie-

rigkeit überwunden und die Gefahr der Reliefanordnung

vermieden. Das Bild wirkt hoch. Er baut eine Mittel-

gruppe auf verhältnismäßig schmaler Basis und drängt

die Seitenflügel stark in den Hintergrund. So wirkt das

Ganze wie eine Krönung, trotzdem die Flächenteilungen

nirgend scharf sind, sondern, allem seit Hodler beim

Wandstil beinahe kanonisch gewordenen Parallelismus

der Vertikalen durchaus abhold, bewegt und rhythmisch

schwingend verlaufen. Ueberall schlängeln sich Kurven

und türmen sich, angefangen von den sehr bewegt um-

dern auch die großen Hauptgruppen leben in der gleichen

Wechselbeziehung. Aehnlich geht die Farbenrechnung

auf. Das Ganze ist aus dem hellbraunen Holzton ent-

wickelt. Am stärksten sprechen die goldenen Töne des

Schiffes und des Gewändes der Brema, herauswachsend

aus einem etwas nebligen nächtlichen Himmel. Die

Brema, die im eigenen Licht steht, erleuchtet das Bild,

in ihren Strahlen steht der Kaufmann, sie selbst aber

empfängt neues Licht von dem brennenden Feuer vorn.

Man kann dieses Gold und diese Farben symbolisch neh-

men; das Gold bedeutet den erkämpften Wohlstand und

das Feuer gibt einen Hinweis darauf, daß Bremas

Existenz in eiserner Arbeit gemacht ist, und die dunkle

nächtige Seestimmung enthält eine Andeutung von der

Tücke der Elemente und den ewig von der See her

drohenden Gefahren. Aber man braucht es nicht zu tun.

Alles erschöpft sich im Sichtbaren, durch Licht und

Farbe und Bewegung ist die Harmonie erreicht.

122