lediglich Goldschmied war, werden mit Recht aus-

geschieden. Ebenso werden unberechtigte Legenden

beseitigt, wie etwa die von A. Grünwald über die Abhän-

gigkeit Michelangelos von antiken Gemmen, während es

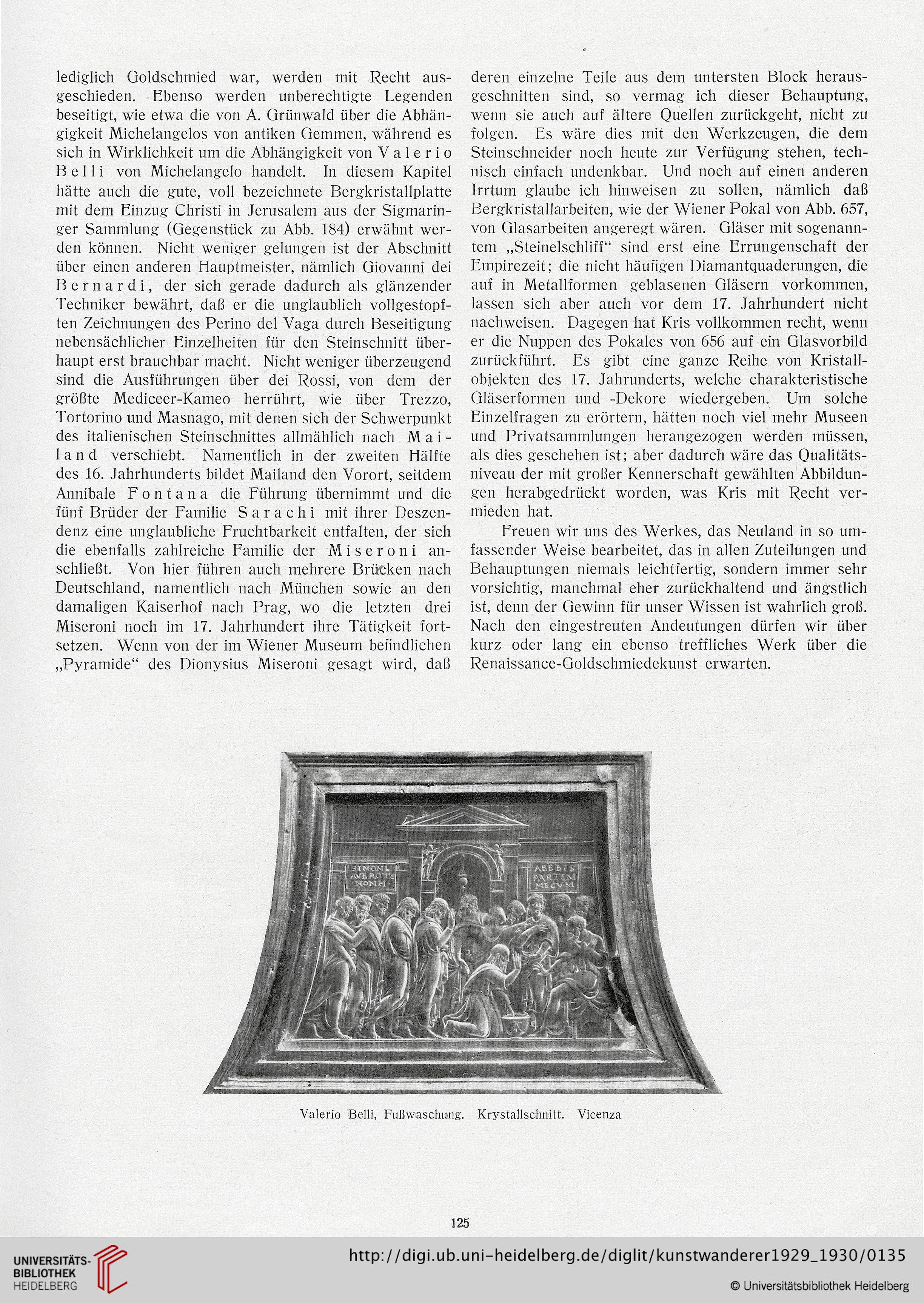

sich in Wirklichkeit um die Abhängigkeit von V a 1 e r i o

Belli von Michelangelo handelt. In diesem Kapitel

hätte auch die gute, voll bezeichnete Bergkristallplatte

mit dem Einzug Christi in Jerusalem aus der Sigmarin-

ger Sammlung (Gegenstück zu Abb. 184) erwähnt wer-

den können. Nicht weniger gelungen ist der Abschnitt

über einen anderen Hauptmeister, nämlich Giovanni dei

B e r n a r d i, der sich gerade dadurch als glänzender

Techniker bewährt, daß er die unglaublich vollgestopf-

ten Zeichnungen des Perino dcl Vaga durch Beseitigung

nebensächlicher Einzelheiten für den Steinschnitt über-

haupt erst brauchbar macht. Nicht weniger überzeugend

sind die Ausführungen über dei Rossi, von dem der

größte Mediceer-Kameo herrührt, wie über Trezzo,

Tortorino und Masnago, mit denen sich der Schwerpunkt

des italienischen Steinschnittes allmählich nach Mai-

land verschiebt. Namentlich in der zweiten Hälfte

des 16. Jahrhunderts bildet Mailand den Vorort, seitdem

Annibale Fontana die Führung übernimmt und die

fünf Brüder der Familie S a r a c h i mit ihrer Deszen-

denz eine unglaubliche Fruchtbarkeit entfalten, der sich

die ebenfalls zahlreiche Familie der M i s e r o n i an-

schließt. Von hier führen auch mehrere Brücken nach

Deutschland, namentlich nach München sowie an den

damaligen Kaiserhof nach Prag, wo die letzten drei

Miseroni noch im 17. Jahrhundert ihre Tätigkeit fort-

setzen. Wenn von der im Wiener Museum befindlichen

„Pyramide“ des Dionysius Miseroni gesagt wird, daß

deren einzelne Teile aus dem untersten Block heraus-

geschnitten sind, so vermag ich dieser Behauptung,

wenn sie auch auf ältere Quellen zurückgeht, nicht zu

folgen. Es wäre dies mit den Werkzeugen, die dem

Steinschneider noch heute zur Verfügung stehen, tech-

nisch einfach undenkbar. Und noch auf einen anderen

Irrtum glaube ich hinwcisen zu sollen, nämlich daß

Bergkristallarbeiten, wie der Wiener Pokal von Abb. 657,

von Glasarbeiten angeregt wären. Gläser mit sogenann-

tem „Steineischliff“ sind erst eine Errungenschaft der

Empirezeit; die nicht häufigen Diamantquaderungen, die

auf in Metallformen geblasenen Gläsern Vorkommen,

lassen sich aber auch vor dem 17. Jahrhundert nicht

nachweisen. Dagegen hat Kris vollkommen recht, wenn

er die Nuppen des Pokales von 656 auf ein Glasvorbild

zurückführt. Es gibt eine ganze Reihe von Kristall-

objekten des 17. Jahrunderts, welche charakteristische

Gläserformen und -Dekore wiedergeben. Um solche

Einzelfragen zu erörtern, hätten noch viel mehr Museen

und Privatsammlungen herangezogen werden müssen,

als dies geschehen ist; aber dadurch wäre das Qualitäts-

niveau der mit großer Kennerschaft gewählten Abbildun-

gen herabgedrückt worden, was Kris mit Recht ver-

mieden hat.

Freuen wir uns des Werkes, das Neuland in so um-

fassender Weise bearbeitet, das in allen Zuteilungen und

Behauptungen niemals leichtfertig, sondern immer sehr

vorsichtig, manchmal eher zurückhaltend und ängstlich

ist, denn der Gewinn für unser Wissen ist wahrlich groß.

Nach den eingestreuten Andeutungen dürfen wir über

kurz oder lang ein ebenso treffliches Werk über die

Renaissance-Goldschmiedekunst erwarten.

Valerio Belli, Fußwaschung. Krystallschnitt. Vicenza

125

geschieden. Ebenso werden unberechtigte Legenden

beseitigt, wie etwa die von A. Grünwald über die Abhän-

gigkeit Michelangelos von antiken Gemmen, während es

sich in Wirklichkeit um die Abhängigkeit von V a 1 e r i o

Belli von Michelangelo handelt. In diesem Kapitel

hätte auch die gute, voll bezeichnete Bergkristallplatte

mit dem Einzug Christi in Jerusalem aus der Sigmarin-

ger Sammlung (Gegenstück zu Abb. 184) erwähnt wer-

den können. Nicht weniger gelungen ist der Abschnitt

über einen anderen Hauptmeister, nämlich Giovanni dei

B e r n a r d i, der sich gerade dadurch als glänzender

Techniker bewährt, daß er die unglaublich vollgestopf-

ten Zeichnungen des Perino dcl Vaga durch Beseitigung

nebensächlicher Einzelheiten für den Steinschnitt über-

haupt erst brauchbar macht. Nicht weniger überzeugend

sind die Ausführungen über dei Rossi, von dem der

größte Mediceer-Kameo herrührt, wie über Trezzo,

Tortorino und Masnago, mit denen sich der Schwerpunkt

des italienischen Steinschnittes allmählich nach Mai-

land verschiebt. Namentlich in der zweiten Hälfte

des 16. Jahrhunderts bildet Mailand den Vorort, seitdem

Annibale Fontana die Führung übernimmt und die

fünf Brüder der Familie S a r a c h i mit ihrer Deszen-

denz eine unglaubliche Fruchtbarkeit entfalten, der sich

die ebenfalls zahlreiche Familie der M i s e r o n i an-

schließt. Von hier führen auch mehrere Brücken nach

Deutschland, namentlich nach München sowie an den

damaligen Kaiserhof nach Prag, wo die letzten drei

Miseroni noch im 17. Jahrhundert ihre Tätigkeit fort-

setzen. Wenn von der im Wiener Museum befindlichen

„Pyramide“ des Dionysius Miseroni gesagt wird, daß

deren einzelne Teile aus dem untersten Block heraus-

geschnitten sind, so vermag ich dieser Behauptung,

wenn sie auch auf ältere Quellen zurückgeht, nicht zu

folgen. Es wäre dies mit den Werkzeugen, die dem

Steinschneider noch heute zur Verfügung stehen, tech-

nisch einfach undenkbar. Und noch auf einen anderen

Irrtum glaube ich hinwcisen zu sollen, nämlich daß

Bergkristallarbeiten, wie der Wiener Pokal von Abb. 657,

von Glasarbeiten angeregt wären. Gläser mit sogenann-

tem „Steineischliff“ sind erst eine Errungenschaft der

Empirezeit; die nicht häufigen Diamantquaderungen, die

auf in Metallformen geblasenen Gläsern Vorkommen,

lassen sich aber auch vor dem 17. Jahrhundert nicht

nachweisen. Dagegen hat Kris vollkommen recht, wenn

er die Nuppen des Pokales von 656 auf ein Glasvorbild

zurückführt. Es gibt eine ganze Reihe von Kristall-

objekten des 17. Jahrunderts, welche charakteristische

Gläserformen und -Dekore wiedergeben. Um solche

Einzelfragen zu erörtern, hätten noch viel mehr Museen

und Privatsammlungen herangezogen werden müssen,

als dies geschehen ist; aber dadurch wäre das Qualitäts-

niveau der mit großer Kennerschaft gewählten Abbildun-

gen herabgedrückt worden, was Kris mit Recht ver-

mieden hat.

Freuen wir uns des Werkes, das Neuland in so um-

fassender Weise bearbeitet, das in allen Zuteilungen und

Behauptungen niemals leichtfertig, sondern immer sehr

vorsichtig, manchmal eher zurückhaltend und ängstlich

ist, denn der Gewinn für unser Wissen ist wahrlich groß.

Nach den eingestreuten Andeutungen dürfen wir über

kurz oder lang ein ebenso treffliches Werk über die

Renaissance-Goldschmiedekunst erwarten.

Valerio Belli, Fußwaschung. Krystallschnitt. Vicenza

125