zu den Rechtsbüchern. In einer Dresdener Handschrift

des „Sachsenspiegel“0) des Eykc von Reptow aus dem

13. Jahrhundert finden wir Abbildungen aller durch das

damalige Recht verbotenen Handlungen mit einer Deut-

lichkeit gemalt, die sich aus dem Zweck der Handschrift

erklärt, juristische Definitionen durch eine Bilderschrift

zu erläutern. Da sehen wir Männer, die Gras auf des

Nachbars Grundstück mähen, in seinen Teichen fischen,

das über seinen Zaun hängende Holz der Bäume schla-

gen; hier wird uns das Leben des Bauern anschau-

licher, überzeugender, die Atmosphäre des Landlebens

konkreter erlebbar.

Auch die reine Historienkunst, die der mittelalter-

liche Adel in Auftrag gab, um die Geschichte seines Ge-

schlechts zu legitimieren, zeigt natürlich eine stärkere

Lebendigkeit gegenüber allen streng religiös gebunde-

den Darstellungen. Nur ein Beispiel sei zitiert, und

zwar ein verhältnismäßig sehr feines: der berühmte

Teppich oder besser das Linnen von Bayeux10) aus der

zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, auf dem die Taten

Wilhlems des Eroberers beginnend mit seinem Angriff

auf England bis zur Schlacht von Hastings erzählt wer-

den. Die Darstellungen zeigen auch Schilderungen aus

dem Bauernleben, so unter anderem zwei pflügende

Landleute; der eine von ihnen sitzt auf dem Pflug, der

andere führt die Pflugschar durch die Furche, das

Pferd, den Kopf nach vorne gestreckt, zieht mit großer

Anstrengung das Eisen durch den harten Boden. Der

Stil dieses Teppichs entspricht durchaus dem jugend-

frischen dynamischen Stil des Jahrhunderts. Alter von

der ungefähr nur wenig früheren Darstellung des gra-

benden Adams auf der Tür in Hildesheim sind seine

Malereien unterschieden durch die stärkere Anschaulich-

keit und Freude an der Schilderung gesehener Dinge.

Doch die Gesinnung dieser an der Peripherie der

°) Abb. in Phiilippi, Kulturgeschichtliche Bilder 'des Mittelalters.

10) Abb. ebendort.

mittelalterlichen Kunst entstandenen Darstellungen

setzt sich erst durch, als das Mittelalter zur Neige ging.

Der französische Adel des späten 14. und des frühen

15. Jahrhunderts war die erste gesellschaftliche Schicht,

die sich radikal, wenigstens innerhalb ihrer Burg-

mauern, von dem christlichen Verbot der Diesseits-

bejahung lossagte. Diesem Adel, nach außen hin blut-

rünstig, ländergierig, der Einigung Frankreichs feind-

lich, verdanken wir die ersten künstlerischen Doku-

mente des neuen Europa. Aus Uebersättigung aufge-

klärt und großzügig, ließ er sich von seinen Sekretären,

den Beauneveu, Hesdin, den Brüdern Limbourg und

wie sie alle heißen, Handschriften anfertigen, in denen

diese Maler, vom theologischen Druck erlöst, mit stau-

nender zärtlicher Entdeckerfreude noch an dem Un-

scheinbarsten daran gingen, die uns sichtbare Welt für

die Malerei zu erobern. Aus den Monatsbildern11) der

„Tres riches heures“ und der „Tres belles heures“ des

Herzogs von Berry erfahren wir, wie die Welt damals

aussah. Die theologischen Beschwörungsbilder für die

einzelnen Monate werden jetzt idyllische, beschauliche,

anschauliche Schilderungen der Landschaft und des

Landlebens, wie sie nie der arbeitende Bauer, sondern

nur der Städter schaffen kann. Da erblicken wir die

Burg des Herrn im Hintergrund, Weg und Fluß und

Acker mit pflügenden, säenden, erntenden Bauern,

Menschen, so wie wir sie zu sehen gewohnt sind, unter

dem gleichen Himmel, unter dem wir gehen, zwischen

Tieren und Pflanzen, die auch uns vertraut sind. Man

meint, den Geruch des Ackers zu spüren, den Pflug und

die Hufe der Pferde klappern, die Menschen reden zu

hören; es ist das bürgerliche städtische Europa, das da

zum ersten Male im Bilde mit einem Lobgesang auf das

Landleben erscheint. Man muß schon bis an den Aus-

bruch unseres neuen Zeitalters, oder besser, bis zu sei-

nen künstlerischen Vorläufern, bis zu Millet und vor

allem Courbet gehen, um im Geist Verwandtes zu finden.

“) Gute färb. Abb. u. a. bei Brandt a. a. O.

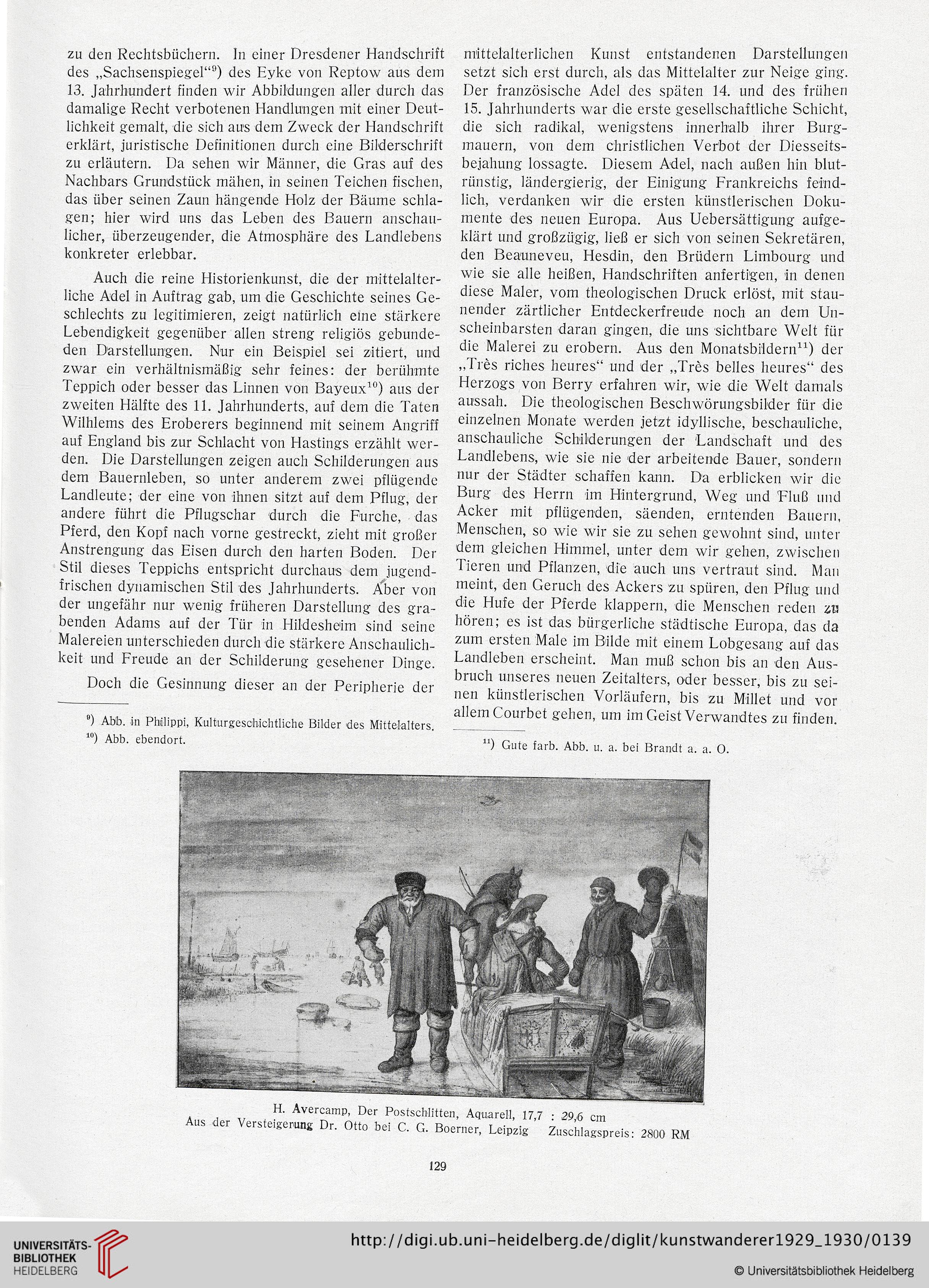

H. Avercamp, Der Postschlitten, Aquarell, 17,7 • 29 6 cm

Aus der Versteigerung Dr. Otto bei C. G. Boerner, Leipzig Zuschlagspreis: 2800 RM

129

des „Sachsenspiegel“0) des Eykc von Reptow aus dem

13. Jahrhundert finden wir Abbildungen aller durch das

damalige Recht verbotenen Handlungen mit einer Deut-

lichkeit gemalt, die sich aus dem Zweck der Handschrift

erklärt, juristische Definitionen durch eine Bilderschrift

zu erläutern. Da sehen wir Männer, die Gras auf des

Nachbars Grundstück mähen, in seinen Teichen fischen,

das über seinen Zaun hängende Holz der Bäume schla-

gen; hier wird uns das Leben des Bauern anschau-

licher, überzeugender, die Atmosphäre des Landlebens

konkreter erlebbar.

Auch die reine Historienkunst, die der mittelalter-

liche Adel in Auftrag gab, um die Geschichte seines Ge-

schlechts zu legitimieren, zeigt natürlich eine stärkere

Lebendigkeit gegenüber allen streng religiös gebunde-

den Darstellungen. Nur ein Beispiel sei zitiert, und

zwar ein verhältnismäßig sehr feines: der berühmte

Teppich oder besser das Linnen von Bayeux10) aus der

zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts, auf dem die Taten

Wilhlems des Eroberers beginnend mit seinem Angriff

auf England bis zur Schlacht von Hastings erzählt wer-

den. Die Darstellungen zeigen auch Schilderungen aus

dem Bauernleben, so unter anderem zwei pflügende

Landleute; der eine von ihnen sitzt auf dem Pflug, der

andere führt die Pflugschar durch die Furche, das

Pferd, den Kopf nach vorne gestreckt, zieht mit großer

Anstrengung das Eisen durch den harten Boden. Der

Stil dieses Teppichs entspricht durchaus dem jugend-

frischen dynamischen Stil des Jahrhunderts. Alter von

der ungefähr nur wenig früheren Darstellung des gra-

benden Adams auf der Tür in Hildesheim sind seine

Malereien unterschieden durch die stärkere Anschaulich-

keit und Freude an der Schilderung gesehener Dinge.

Doch die Gesinnung dieser an der Peripherie der

°) Abb. in Phiilippi, Kulturgeschichtliche Bilder 'des Mittelalters.

10) Abb. ebendort.

mittelalterlichen Kunst entstandenen Darstellungen

setzt sich erst durch, als das Mittelalter zur Neige ging.

Der französische Adel des späten 14. und des frühen

15. Jahrhunderts war die erste gesellschaftliche Schicht,

die sich radikal, wenigstens innerhalb ihrer Burg-

mauern, von dem christlichen Verbot der Diesseits-

bejahung lossagte. Diesem Adel, nach außen hin blut-

rünstig, ländergierig, der Einigung Frankreichs feind-

lich, verdanken wir die ersten künstlerischen Doku-

mente des neuen Europa. Aus Uebersättigung aufge-

klärt und großzügig, ließ er sich von seinen Sekretären,

den Beauneveu, Hesdin, den Brüdern Limbourg und

wie sie alle heißen, Handschriften anfertigen, in denen

diese Maler, vom theologischen Druck erlöst, mit stau-

nender zärtlicher Entdeckerfreude noch an dem Un-

scheinbarsten daran gingen, die uns sichtbare Welt für

die Malerei zu erobern. Aus den Monatsbildern11) der

„Tres riches heures“ und der „Tres belles heures“ des

Herzogs von Berry erfahren wir, wie die Welt damals

aussah. Die theologischen Beschwörungsbilder für die

einzelnen Monate werden jetzt idyllische, beschauliche,

anschauliche Schilderungen der Landschaft und des

Landlebens, wie sie nie der arbeitende Bauer, sondern

nur der Städter schaffen kann. Da erblicken wir die

Burg des Herrn im Hintergrund, Weg und Fluß und

Acker mit pflügenden, säenden, erntenden Bauern,

Menschen, so wie wir sie zu sehen gewohnt sind, unter

dem gleichen Himmel, unter dem wir gehen, zwischen

Tieren und Pflanzen, die auch uns vertraut sind. Man

meint, den Geruch des Ackers zu spüren, den Pflug und

die Hufe der Pferde klappern, die Menschen reden zu

hören; es ist das bürgerliche städtische Europa, das da

zum ersten Male im Bilde mit einem Lobgesang auf das

Landleben erscheint. Man muß schon bis an den Aus-

bruch unseres neuen Zeitalters, oder besser, bis zu sei-

nen künstlerischen Vorläufern, bis zu Millet und vor

allem Courbet gehen, um im Geist Verwandtes zu finden.

“) Gute färb. Abb. u. a. bei Brandt a. a. O.

H. Avercamp, Der Postschlitten, Aquarell, 17,7 • 29 6 cm

Aus der Versteigerung Dr. Otto bei C. G. Boerner, Leipzig Zuschlagspreis: 2800 RM

129