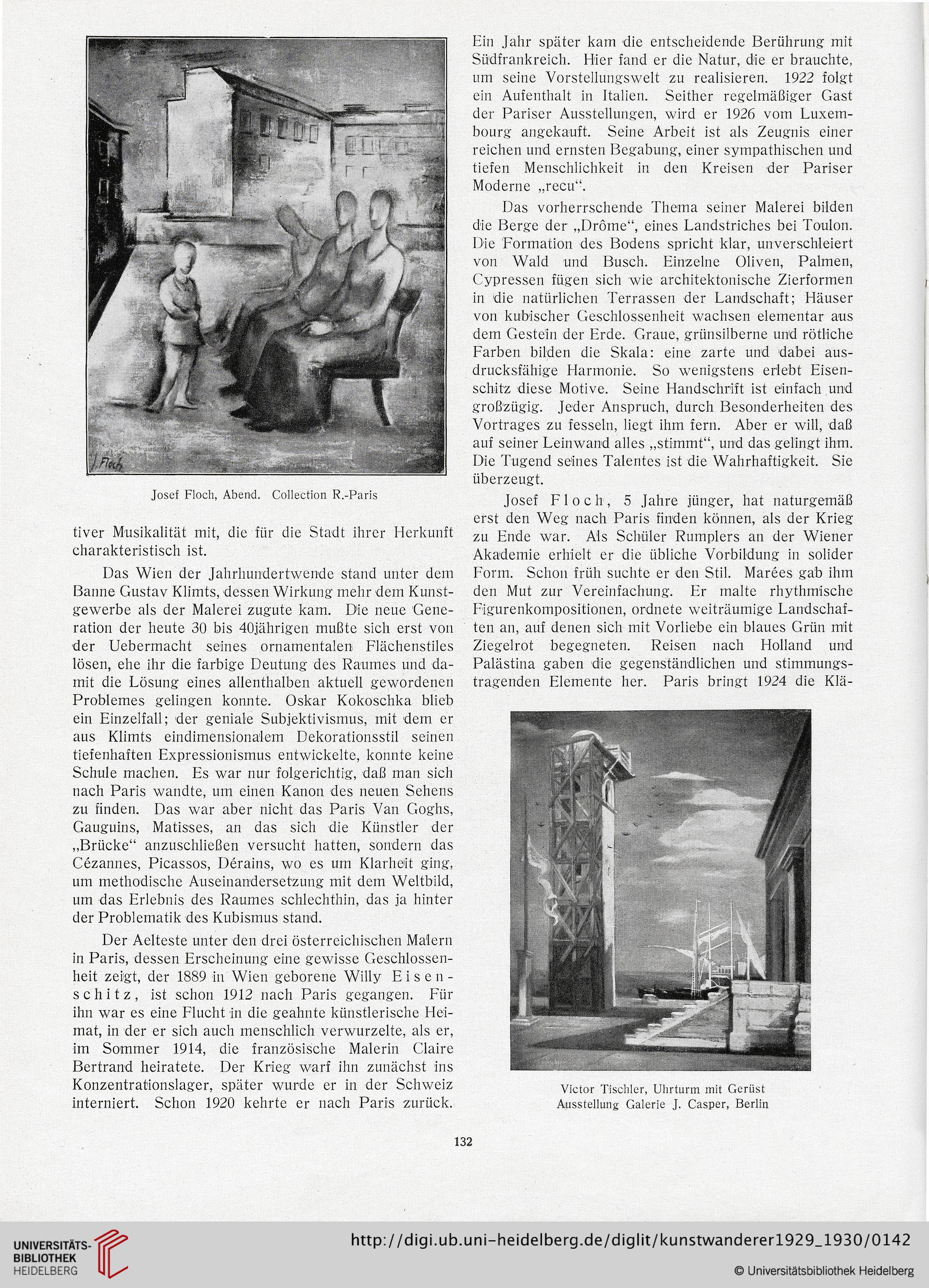

Josef Floch, Abend. Collection R.-Paris

tiver Musikalität mit, die für die Stadt ihrer Herkunft

charakteristisch ist.

Das Wien der Jahrhundertwende stand unter dem

Banne Gustav Klimts, dessen Wirkung mehr dem Kunst-

gewerbe als der Malerei zugute kam. D'ie neue Gene-

ration der heute 30 bis 40jährigen mußte sich erst von

der Uebermacht seines ornamentalen Flächenstiles

lösen, ehe ihr die farbige Deutung des Raumes und da-

mit die Lösung eines allenthalben aktuell gewordenen

Problemes gelingen konnte. Oskar Kokoschka blieb

ein Einzelfall; der geniale Subjektivismus, mit dem er

aus Klimts eindimensionalem Dekorationsstil seinen

tiefenhaften Expressionismus entwickelte, konnte keine

Schule machen. Es war nur folgerichtig, daß man sich

nach Paris wandte, um einen Kanon des neuen Sehens

zu finden. Das war aber nicht das Paris Van Goghs,

Gauguins, Matisses, an das sich die Künstler der

„Brücke“ anzuschließen versucht hatten, sondern das

Cezannes, Picassos, Derains, wo es um Klarheit ging,

um methodische Auseinandersetzung mit dem Weltbild,

uin das Erlebnis des Raumes schlechthin, das ja hinter

der Problematik des Kubismus stand.

Der Aelteste unter den drei österreichischen Malern

in Paris, dessen Erscheinung eine gewisse Geschlossen-

heit zeigt, der 1889 in Wien geborene Willy Eisen-

s c h i t z , ist schon 1912 nach Paris gegangen. Für

ihn war es eine Flucht in die geahnte künstlerische Hei-

mat, in der er sich auch menschlich verwurzelte, als er,

im Sommer 1914, die französische Malerin Claire

Bertrand heiratete. Der Krieg warf ihn zunächst ins

Konzentrationslager, später wurde er in der Schweiz

interniert. Schon 1920 kehrte er nach Paris zurück.

Ein Jahr später kam die entscheidende Berührung mit

Südfrankreich. Hier fand er die Natur, die er brauchte,

um seine Vorstellungswelt zu realisieren. 1922 folgt

ein Aufenthalt in Italien. Seither regelmäßiger Gast

der Pariser Ausstellungen, wird er 1926 vom Luxem-

bourg angekauft. Seine Arbeit ist als Zeugnis einer

reichen und ernsten Begabung, einer sympathischen und

tiefen Menschlichkeit in den Kreisen der Pariser

Moderne „recu“.

Das vorherrschende Thema seiner Malerei bilden

die Berge der „Dröme“, eines Landstriches bei Toulon.

Die Formation des Bodens spricht klar, unverschleiert

von Wald und Busch. Einzelne Oliven, Palmen,

Cypressen fügen sich wie architektonische Zierformen

in die natürlichen Terrassen der Landschaft; Häuser

von kubischer Geschlossenheit wachsen elementar aus

dem Gestein der Erde. Graue, grünsilberne und rötliche

Farben bilden die Skala: eine zarte und dabei aus-

drucksfähige Harmonie. So wenigstens erlebt Eisen-

schitz diese Motive. Seine Handschrift ist einfach und

großzügig. Jeder Anspruch, durch Besonderheiten des

Vortrages zu fesseln, liegt ihm fern. Aber er will, daß

auf seiner Leinwand alles „stimmt“, und das gelingt ihm.

Die Tugend seines Talentes ist die Wahrhaftigkeit. Sie

überzeugt.

Josef Floch, 5 Jahre jünger, hat naturgemäß

erst den Weg nach Paris finden können, als der Krieg

zu Ende war. Als Schüler Rumplers an der Wiener

Akademie erhielt er die übliche Vorbildung in solider

Form. Schon früh suchte er den Stil. Marees gab ihm

den Mut zur Vereinfachung. Er malte rhythmische

Figurenkompositionen, ordnete weiträumige Landschaf-

ten an, auf denen sich mit Vorliebe ein blaues Grün mit

Ziegelrot begegneten. Reisen nach Holland und

Palästina gaben die gegenständlichen und stimmungs-

tragenden Elemente her. Paris bringt 1924 die Klä-

Victor Tischler, Uhrturm mit Gerüst

Ausstellung Galerie J. Casper, Berlin

132

tiver Musikalität mit, die für die Stadt ihrer Herkunft

charakteristisch ist.

Das Wien der Jahrhundertwende stand unter dem

Banne Gustav Klimts, dessen Wirkung mehr dem Kunst-

gewerbe als der Malerei zugute kam. D'ie neue Gene-

ration der heute 30 bis 40jährigen mußte sich erst von

der Uebermacht seines ornamentalen Flächenstiles

lösen, ehe ihr die farbige Deutung des Raumes und da-

mit die Lösung eines allenthalben aktuell gewordenen

Problemes gelingen konnte. Oskar Kokoschka blieb

ein Einzelfall; der geniale Subjektivismus, mit dem er

aus Klimts eindimensionalem Dekorationsstil seinen

tiefenhaften Expressionismus entwickelte, konnte keine

Schule machen. Es war nur folgerichtig, daß man sich

nach Paris wandte, um einen Kanon des neuen Sehens

zu finden. Das war aber nicht das Paris Van Goghs,

Gauguins, Matisses, an das sich die Künstler der

„Brücke“ anzuschließen versucht hatten, sondern das

Cezannes, Picassos, Derains, wo es um Klarheit ging,

um methodische Auseinandersetzung mit dem Weltbild,

uin das Erlebnis des Raumes schlechthin, das ja hinter

der Problematik des Kubismus stand.

Der Aelteste unter den drei österreichischen Malern

in Paris, dessen Erscheinung eine gewisse Geschlossen-

heit zeigt, der 1889 in Wien geborene Willy Eisen-

s c h i t z , ist schon 1912 nach Paris gegangen. Für

ihn war es eine Flucht in die geahnte künstlerische Hei-

mat, in der er sich auch menschlich verwurzelte, als er,

im Sommer 1914, die französische Malerin Claire

Bertrand heiratete. Der Krieg warf ihn zunächst ins

Konzentrationslager, später wurde er in der Schweiz

interniert. Schon 1920 kehrte er nach Paris zurück.

Ein Jahr später kam die entscheidende Berührung mit

Südfrankreich. Hier fand er die Natur, die er brauchte,

um seine Vorstellungswelt zu realisieren. 1922 folgt

ein Aufenthalt in Italien. Seither regelmäßiger Gast

der Pariser Ausstellungen, wird er 1926 vom Luxem-

bourg angekauft. Seine Arbeit ist als Zeugnis einer

reichen und ernsten Begabung, einer sympathischen und

tiefen Menschlichkeit in den Kreisen der Pariser

Moderne „recu“.

Das vorherrschende Thema seiner Malerei bilden

die Berge der „Dröme“, eines Landstriches bei Toulon.

Die Formation des Bodens spricht klar, unverschleiert

von Wald und Busch. Einzelne Oliven, Palmen,

Cypressen fügen sich wie architektonische Zierformen

in die natürlichen Terrassen der Landschaft; Häuser

von kubischer Geschlossenheit wachsen elementar aus

dem Gestein der Erde. Graue, grünsilberne und rötliche

Farben bilden die Skala: eine zarte und dabei aus-

drucksfähige Harmonie. So wenigstens erlebt Eisen-

schitz diese Motive. Seine Handschrift ist einfach und

großzügig. Jeder Anspruch, durch Besonderheiten des

Vortrages zu fesseln, liegt ihm fern. Aber er will, daß

auf seiner Leinwand alles „stimmt“, und das gelingt ihm.

Die Tugend seines Talentes ist die Wahrhaftigkeit. Sie

überzeugt.

Josef Floch, 5 Jahre jünger, hat naturgemäß

erst den Weg nach Paris finden können, als der Krieg

zu Ende war. Als Schüler Rumplers an der Wiener

Akademie erhielt er die übliche Vorbildung in solider

Form. Schon früh suchte er den Stil. Marees gab ihm

den Mut zur Vereinfachung. Er malte rhythmische

Figurenkompositionen, ordnete weiträumige Landschaf-

ten an, auf denen sich mit Vorliebe ein blaues Grün mit

Ziegelrot begegneten. Reisen nach Holland und

Palästina gaben die gegenständlichen und stimmungs-

tragenden Elemente her. Paris bringt 1924 die Klä-

Victor Tischler, Uhrturm mit Gerüst

Ausstellung Galerie J. Casper, Berlin

132