gestellte OberHchtsaal erfuhr eine Umstellung seiner Bestände.

Hier sind nunmehr als wichtigste Stücke die Studie des Januarius

Zick zum Hochaltar in Oberelchingen, eine Immaculata aus dem

Jahre 1784, die Studie von Gi-osue Scotti zum. Stephauusaltar in

Zwiefalten, eine vorzügliche Deckenbildnisstiidie mit der Anbetung

des apokalyptischen Lammes von dem in Ottobeuren tätigen Johann

Jakob Zeill-er, eine heilige Theresia in Verzückung, das früheste

Werk des in Schwaben vielfach tätigen Josef Wannneninacher aus

dem Jahre 17411 und vor allem, als Neuerwerbung, eine heilige

Walpurga von Franz Anton Mau,Iberisch, wiederum das früheste

bisher bekannte Werk dieses Künstlers aus dem Jahre 1749, zu

sehen; außerdem eine Anzahl wertvoller kleiner Rokokobildwerke.

Lin zweiter Raum enthält als Hauptstücke das ausgezeichnete Bild-

nis des Schöpfers der Decke im Bibliothekssaal zu Sclmssenried,

Franz Georg Hermann, sowie das Bildnis seiner Frau, zwei deko-

rative Prachtstücke der deutschen Rokokomalerei, ferner ein Ecce

liomo von Johann Heinrich Schönfeld, eine Anbetung der Könige

von J. A. Mesmer und eine frühe Kopie der heiligen Elisabeth des

Daniel Gran in St. Karl in Wien, sowie eine Reihe vorzüglicher

Barockskulpturen, so eine Maria, von wärmster Mütterlichkeit er-

füllt, in der Art des Johann Michael Feuchtmayr d. J„ ein heiliger

Ignatius vom Bodensee, ein heiliger Stephanus von Guggenbichler

und ein Johann von Nepomuk aus dem Riedviertel, ferner als eine

der schönsten Skulpturen der Sammlung ein ergreifendes Vesper-

bild aus der Bodenseegegend. In diesem Raume sind auch die wert-

vollsten Bestände an Paramenten ausgestellt, eine Reihe vorzüglich

erhaltener Kasein des 18. Jahrhunderts, sowie Antependien aus

Wiblingen und der Dimer Wengenkirche. Der letzte Saal endlich,

der bisher schon eine oberschwäbische Krippe barg, enthält nun-

mehr das Bildnis des Franz Xaver Grafen von Montfort und sei-

ner Frau Sophie Gräfin von Limburg-Styrum, bisher unbekannte

Frühwerke der Angelika Kauffmann, eine anmutige Darstellung des

Christkindes von dem Weißenhorner Künstler. Konrad Huber aus

dem Jahre 1784, von Franz Martin Kuen das Bildnis eines Pfarrers

Molitor und endlich ein weiteres WalpurgabM von einem bisher

noch unbekannten stark von Ticpolo abhängigen Künstler, sowie

ein großes Altarbild mt der Darstellung der Marter des heiligen

Sebastian von dem in Landsberg gebürtigen, in Schwaben viel-

fach tätigen Johann Anwander aus dem Jahre 1756. Von Skulp-

turen sind in diesem Raume ein Teil des alten Altares der Ulmer

Wengenkirche, eine schöne Engelfigur, aufgestellt, während wich-

tige andere Teile des Altares in die Sammlungen von Stuttgart

und Freiburg gelangt sind, ferner eine knieende Maria ans Mün-

chen und einige kleinere Rokokofiguren, teilweise Schenkungen

des Münchener Sammlers Dr. W'ilm. Ist auch die neue Sammlung

noch nach vielen Richtungen hin ausbaubedürftig, so vermittelt sie

doch an der Schwelle Obersdrwabens nunmehr eine Vorstellung

von der Reichhaltigkeit und Schönheit der schwäbischen

Rokokokunst.

Bin.

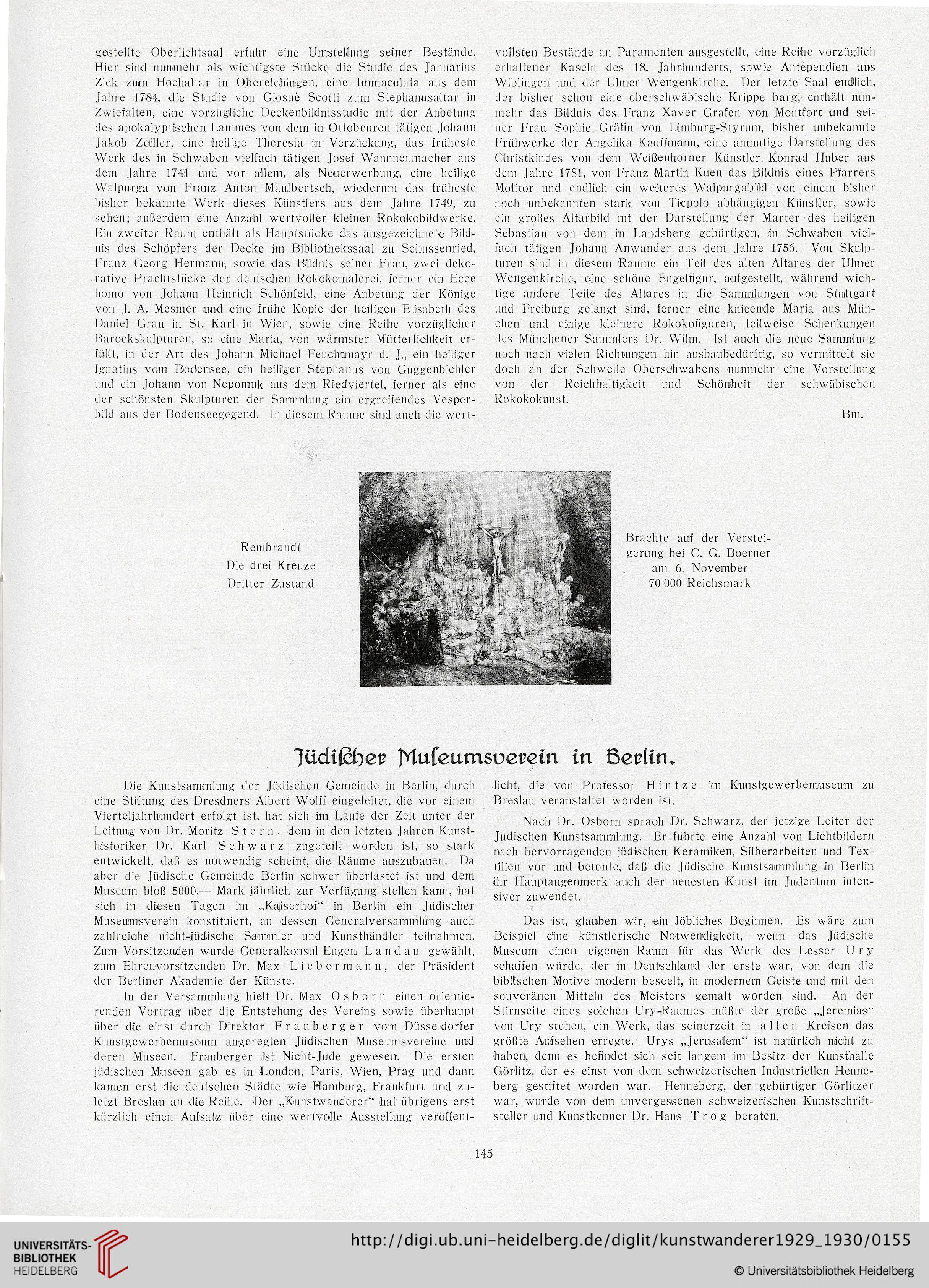

Rembrandt

Die drei Kreuze

Dritter Zustand

Brachte auf der Verstei-

gerung bei C. G. Boerner

am 6. November

70 000 Reichsmark

lüdiücbec Mufeumsüet’ein in Beeliru

Die Kunstsammlung der Jüdischen Gemeinde in Berlin, durch

eine Stiftung des Dresdners Albert Wolff eingeleitet, die vor einem

Vierteljahrhundert erfolgt ist, hat sich im Laufe der Zeit unter der

Leitung von Dr. Moritz Stern, dem in den ietzten Jahren Kunst-

historiker Dr. Karl Schwarz zugeteilt worden ist, so stark

entwickelt, daß es notwendig scheint, die Räume auszubauen. Da

aber die Jüdische Gemeinde Berlin schwer überlastet ist und dem

Museum bloß 5000,— Mark jährlich zur Verfügung stellen kann, hat

sich: in diesen Tagen im „Kaiiserhof“ in Berlin ein Jüdischer

Museumsverein konstituiert, au dessen Generalversammlung auch

zahlreiche nicht-jüdische Sammler und Kunsthändler teilnahmen.

Zum Vorsitzenden wurde Generalkonsul Eugen Landau gewählt,

zum Ehrenvorsitzenden Dr. Max Li ebermann, der Präsident

der Berliner Akademie der Künste.

In der Versammlung hielt Dr. Max Osborn einen orientie-

renden Vortrag über die Entstehung des Vereins sowie überhaupt

über die einst durch Direktor Frauberger vom Düsseldorfer

Kunstgewerbemuseum angeregten Jüdischen Museumsvereine und

deren Museen. Frauberger ist Nicht-Jude gewesen. Die ersten

jüdischen Museen gab es in London, Paris, Wien, Prag und dann

kamen erst die deutschen Städte wie Hamburg, Frankfurt und zu-

letzt Breslau an die Reihe. Der „Kunstwanderer“ hat übrigens erst

kürzlich einen Aufsatz über eine wertvolle Ausstellung veröffent-

licht, die von Professor H i n t z e im Kunstgewerbemuseum zu

Breslau veranstaltet worden ist.

Nach Dr. Osborn sprach Dr. Schwarz, der jetzige Leiter der

Jüdischen Kunstsammlung. Er führte eine Anzahl von Lichtbildern

nach hervorragenden jüdischen Keramiken, Silberarbeiten und Tex-

tilien vor und betonte, daß die Jüdische Kunstsammlung in Berlin

ihr Hauptaugenmerk auch der neuesten Kunst im Judentum inten-

siver zuwendet.

Das ist, glauben wir, ein löbliches Beginnen. Es wäre zum

Beispiel eine künstlerische Notwendigkeit, wenn das Jüdische

Museum einen eigenen Raum für das Werk des Lesser Ury

schaffen würde, der in Deutschland der erste war, von dem die

bibitschen Motive modern beseelt, in modernem Geiste und -mit den

souveränen Mitteln des Meisters gemalt worden sind. An der

Stirnseite eines solchen Ury-Raumes müßte der große „Jeremias“

von Ury stehen, ein Werk, das seinerzeit in allen Kreisen das

größte Aufsehen erregte. Urys „Jerusalem“ ist natürlich nicht zu

-haben, denn es befindet sich seit langem im Besitz der Kunsthalle

Görlitz, der es einst von -dem schweizerischen Industriellen Henne-

berg gestiftet worden war. Henneberg, der gebürtiger Görlitzer

war, wurde von dem unvergessenen schweizerischen Kunstschrift-

steiler und Kunstkenner Dr. Hans T r o g beraten.

145

Hier sind nunmehr als wichtigste Stücke die Studie des Januarius

Zick zum Hochaltar in Oberelchingen, eine Immaculata aus dem

Jahre 1784, die Studie von Gi-osue Scotti zum. Stephauusaltar in

Zwiefalten, eine vorzügliche Deckenbildnisstiidie mit der Anbetung

des apokalyptischen Lammes von dem in Ottobeuren tätigen Johann

Jakob Zeill-er, eine heilige Theresia in Verzückung, das früheste

Werk des in Schwaben vielfach tätigen Josef Wannneninacher aus

dem Jahre 17411 und vor allem, als Neuerwerbung, eine heilige

Walpurga von Franz Anton Mau,Iberisch, wiederum das früheste

bisher bekannte Werk dieses Künstlers aus dem Jahre 1749, zu

sehen; außerdem eine Anzahl wertvoller kleiner Rokokobildwerke.

Lin zweiter Raum enthält als Hauptstücke das ausgezeichnete Bild-

nis des Schöpfers der Decke im Bibliothekssaal zu Sclmssenried,

Franz Georg Hermann, sowie das Bildnis seiner Frau, zwei deko-

rative Prachtstücke der deutschen Rokokomalerei, ferner ein Ecce

liomo von Johann Heinrich Schönfeld, eine Anbetung der Könige

von J. A. Mesmer und eine frühe Kopie der heiligen Elisabeth des

Daniel Gran in St. Karl in Wien, sowie eine Reihe vorzüglicher

Barockskulpturen, so eine Maria, von wärmster Mütterlichkeit er-

füllt, in der Art des Johann Michael Feuchtmayr d. J„ ein heiliger

Ignatius vom Bodensee, ein heiliger Stephanus von Guggenbichler

und ein Johann von Nepomuk aus dem Riedviertel, ferner als eine

der schönsten Skulpturen der Sammlung ein ergreifendes Vesper-

bild aus der Bodenseegegend. In diesem Raume sind auch die wert-

vollsten Bestände an Paramenten ausgestellt, eine Reihe vorzüglich

erhaltener Kasein des 18. Jahrhunderts, sowie Antependien aus

Wiblingen und der Dimer Wengenkirche. Der letzte Saal endlich,

der bisher schon eine oberschwäbische Krippe barg, enthält nun-

mehr das Bildnis des Franz Xaver Grafen von Montfort und sei-

ner Frau Sophie Gräfin von Limburg-Styrum, bisher unbekannte

Frühwerke der Angelika Kauffmann, eine anmutige Darstellung des

Christkindes von dem Weißenhorner Künstler. Konrad Huber aus

dem Jahre 1784, von Franz Martin Kuen das Bildnis eines Pfarrers

Molitor und endlich ein weiteres WalpurgabM von einem bisher

noch unbekannten stark von Ticpolo abhängigen Künstler, sowie

ein großes Altarbild mt der Darstellung der Marter des heiligen

Sebastian von dem in Landsberg gebürtigen, in Schwaben viel-

fach tätigen Johann Anwander aus dem Jahre 1756. Von Skulp-

turen sind in diesem Raume ein Teil des alten Altares der Ulmer

Wengenkirche, eine schöne Engelfigur, aufgestellt, während wich-

tige andere Teile des Altares in die Sammlungen von Stuttgart

und Freiburg gelangt sind, ferner eine knieende Maria ans Mün-

chen und einige kleinere Rokokofiguren, teilweise Schenkungen

des Münchener Sammlers Dr. W'ilm. Ist auch die neue Sammlung

noch nach vielen Richtungen hin ausbaubedürftig, so vermittelt sie

doch an der Schwelle Obersdrwabens nunmehr eine Vorstellung

von der Reichhaltigkeit und Schönheit der schwäbischen

Rokokokunst.

Bin.

Rembrandt

Die drei Kreuze

Dritter Zustand

Brachte auf der Verstei-

gerung bei C. G. Boerner

am 6. November

70 000 Reichsmark

lüdiücbec Mufeumsüet’ein in Beeliru

Die Kunstsammlung der Jüdischen Gemeinde in Berlin, durch

eine Stiftung des Dresdners Albert Wolff eingeleitet, die vor einem

Vierteljahrhundert erfolgt ist, hat sich im Laufe der Zeit unter der

Leitung von Dr. Moritz Stern, dem in den ietzten Jahren Kunst-

historiker Dr. Karl Schwarz zugeteilt worden ist, so stark

entwickelt, daß es notwendig scheint, die Räume auszubauen. Da

aber die Jüdische Gemeinde Berlin schwer überlastet ist und dem

Museum bloß 5000,— Mark jährlich zur Verfügung stellen kann, hat

sich: in diesen Tagen im „Kaiiserhof“ in Berlin ein Jüdischer

Museumsverein konstituiert, au dessen Generalversammlung auch

zahlreiche nicht-jüdische Sammler und Kunsthändler teilnahmen.

Zum Vorsitzenden wurde Generalkonsul Eugen Landau gewählt,

zum Ehrenvorsitzenden Dr. Max Li ebermann, der Präsident

der Berliner Akademie der Künste.

In der Versammlung hielt Dr. Max Osborn einen orientie-

renden Vortrag über die Entstehung des Vereins sowie überhaupt

über die einst durch Direktor Frauberger vom Düsseldorfer

Kunstgewerbemuseum angeregten Jüdischen Museumsvereine und

deren Museen. Frauberger ist Nicht-Jude gewesen. Die ersten

jüdischen Museen gab es in London, Paris, Wien, Prag und dann

kamen erst die deutschen Städte wie Hamburg, Frankfurt und zu-

letzt Breslau an die Reihe. Der „Kunstwanderer“ hat übrigens erst

kürzlich einen Aufsatz über eine wertvolle Ausstellung veröffent-

licht, die von Professor H i n t z e im Kunstgewerbemuseum zu

Breslau veranstaltet worden ist.

Nach Dr. Osborn sprach Dr. Schwarz, der jetzige Leiter der

Jüdischen Kunstsammlung. Er führte eine Anzahl von Lichtbildern

nach hervorragenden jüdischen Keramiken, Silberarbeiten und Tex-

tilien vor und betonte, daß die Jüdische Kunstsammlung in Berlin

ihr Hauptaugenmerk auch der neuesten Kunst im Judentum inten-

siver zuwendet.

Das ist, glauben wir, ein löbliches Beginnen. Es wäre zum

Beispiel eine künstlerische Notwendigkeit, wenn das Jüdische

Museum einen eigenen Raum für das Werk des Lesser Ury

schaffen würde, der in Deutschland der erste war, von dem die

bibitschen Motive modern beseelt, in modernem Geiste und -mit den

souveränen Mitteln des Meisters gemalt worden sind. An der

Stirnseite eines solchen Ury-Raumes müßte der große „Jeremias“

von Ury stehen, ein Werk, das seinerzeit in allen Kreisen das

größte Aufsehen erregte. Urys „Jerusalem“ ist natürlich nicht zu

-haben, denn es befindet sich seit langem im Besitz der Kunsthalle

Görlitz, der es einst von -dem schweizerischen Industriellen Henne-

berg gestiftet worden war. Henneberg, der gebürtiger Görlitzer

war, wurde von dem unvergessenen schweizerischen Kunstschrift-

steiler und Kunstkenner Dr. Hans T r o g beraten.

145