Donath, Adolph [Hrsg.]

Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen

— 11./12.1929/30

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.26238#0185

DOI Heft:

1./2. Januarheft

DOI Artikel:Hildebrand, Arnold: Paul Seidel †

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26238#0185

„Gazette des Beaux Arts“. Welch besseren Beweis

für die Güte dieser Studie konnte es geben als die

Tatsache, daß in „Le Correspondant“ vom März 1929

Pierre du Colombier am Schlüsse seines Aufsatzes:

„Antoine Pesne, premier peintre des rois de Prusse“,

sagt, daß wir fast alle unsere Kenntnisse über Pesne

Paul Seidel verdanken, daß er Seidels Feststellung von

der Entwicklung des Malers über einen italienischen zu

einem französischen und weiter zu einem eigenen, sagen

wir einmal etwas gewagt: preußischen Stil sich

zu eigen macht.

Und nun Monbijou: Wer dachte vor Seidel an die

verwickelte Baugeschichte dieses Schlosses, wer

dachte daran, seine drei Stile verkörpernden, im Laufe

der Zeiten leider mehr und mehr verdorbenen wunder-

vollen Räume wieder herzustellen? Hat nicht Seidel

zumindest versucht, auch das Museum in diesem

Schlosse zu entwickeln und zu einer Wichtigen und er-

freulichen Angelegenheit zu machen? Er war gebun-

den durch Befehl, durch Ehrfurcht und Tradition.

Er hat doch viel erreicht. Wie er den Anteil des mit

Pesne im Leben und nun immerfort verbundenen

Knobelsdorff an dem Bau klar zu legen begonnen

hat, so hat er im Innern auf Grund der Arch'ivalien, auf

Grund glücklicher Funde von Zeichnungen sowohl von

den Eosanderschen Räumen, wie von den letzten für

die Königin Witwe Sophie Dorothee erbauten Kammern

Wichtiges in den ursprünglichen oder wenigstens in

einen erträglichen Zustand zu versetzen versucht.

Wir stehen in der Mitte des Wartenbergschen

Baues von 1703, der von 1711 an, also noch unter

Friedrich I. für seine Schwiegertochter, die zukünftige

Mutter Friedrichs des Großen, eingerichtet wurde. Noch

am Ausgang des 18. Jahrhunderts waren die dunklen

Eichenholz-Boiserien unter einem weißen Anstrich ver-

schwunden. Im 19. Jahrhundert waren Spiegel, Tapeten

und Bilder zersprungen, zerfetzt und verschleppt.

Seidel griff ein und begann unter Zugrundelegung der

Schlichtingschen Zeichnungen von 1725 zu rekonstruie-

ren. Heute grüßt den Verewigten der durch ihn er-

neuerte Mittelraum, grüßen ihn von den Wänden die

zehn Kinder Friedrich Wilhelms und Sophie Dorotheens,

grüßt darunter ihn als erster sein Friedrich. Ich

glaube, wir dürfen mit ihnen zusammen Dank sagen und

aussprechen, ohne uns einer Fälschung schuldig zu

machen: de hoc mortuo nihil nisi bene. Möge Paul

Seidel die Erde seiner geliebten zweiten Heimat, die

Erde Potsdams, leicht sein.

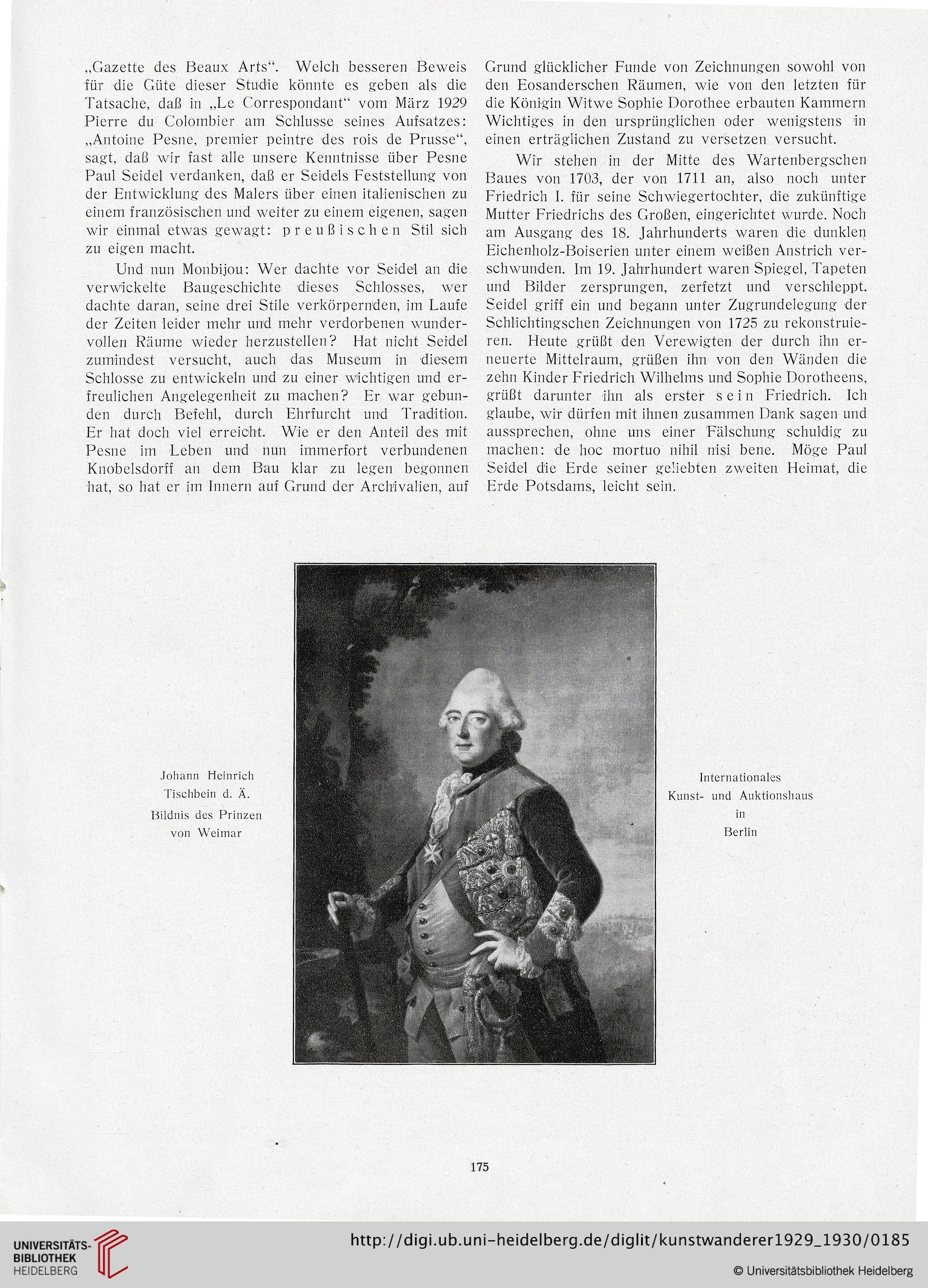

Johann Heinrich

Tischbein d. Ä.

Bildnis des Prinzen

von Weimar

Internationales

Kunst- und Auktionshaus

in

Berlin

175

für die Güte dieser Studie konnte es geben als die

Tatsache, daß in „Le Correspondant“ vom März 1929

Pierre du Colombier am Schlüsse seines Aufsatzes:

„Antoine Pesne, premier peintre des rois de Prusse“,

sagt, daß wir fast alle unsere Kenntnisse über Pesne

Paul Seidel verdanken, daß er Seidels Feststellung von

der Entwicklung des Malers über einen italienischen zu

einem französischen und weiter zu einem eigenen, sagen

wir einmal etwas gewagt: preußischen Stil sich

zu eigen macht.

Und nun Monbijou: Wer dachte vor Seidel an die

verwickelte Baugeschichte dieses Schlosses, wer

dachte daran, seine drei Stile verkörpernden, im Laufe

der Zeiten leider mehr und mehr verdorbenen wunder-

vollen Räume wieder herzustellen? Hat nicht Seidel

zumindest versucht, auch das Museum in diesem

Schlosse zu entwickeln und zu einer Wichtigen und er-

freulichen Angelegenheit zu machen? Er war gebun-

den durch Befehl, durch Ehrfurcht und Tradition.

Er hat doch viel erreicht. Wie er den Anteil des mit

Pesne im Leben und nun immerfort verbundenen

Knobelsdorff an dem Bau klar zu legen begonnen

hat, so hat er im Innern auf Grund der Arch'ivalien, auf

Grund glücklicher Funde von Zeichnungen sowohl von

den Eosanderschen Räumen, wie von den letzten für

die Königin Witwe Sophie Dorothee erbauten Kammern

Wichtiges in den ursprünglichen oder wenigstens in

einen erträglichen Zustand zu versetzen versucht.

Wir stehen in der Mitte des Wartenbergschen

Baues von 1703, der von 1711 an, also noch unter

Friedrich I. für seine Schwiegertochter, die zukünftige

Mutter Friedrichs des Großen, eingerichtet wurde. Noch

am Ausgang des 18. Jahrhunderts waren die dunklen

Eichenholz-Boiserien unter einem weißen Anstrich ver-

schwunden. Im 19. Jahrhundert waren Spiegel, Tapeten

und Bilder zersprungen, zerfetzt und verschleppt.

Seidel griff ein und begann unter Zugrundelegung der

Schlichtingschen Zeichnungen von 1725 zu rekonstruie-

ren. Heute grüßt den Verewigten der durch ihn er-

neuerte Mittelraum, grüßen ihn von den Wänden die

zehn Kinder Friedrich Wilhelms und Sophie Dorotheens,

grüßt darunter ihn als erster sein Friedrich. Ich

glaube, wir dürfen mit ihnen zusammen Dank sagen und

aussprechen, ohne uns einer Fälschung schuldig zu

machen: de hoc mortuo nihil nisi bene. Möge Paul

Seidel die Erde seiner geliebten zweiten Heimat, die

Erde Potsdams, leicht sein.

Johann Heinrich

Tischbein d. Ä.

Bildnis des Prinzen

von Weimar

Internationales

Kunst- und Auktionshaus

in

Berlin

175