Gold getriebene Relieffiguren, die sich in ihrer syme-

trisch gebundenen Haltung von den bewegteren Gestal-

ten der gleichzeitigen Bernward’schen Werkstatt unter-

scheiden und eher (vergl. die Ausführungen in der

großen Publikation und in dem kleinen übersichtlichen

Ausstellungskatalog) an die goldene Altartafel aus Basel

im Musee de Cluny, Paris, denken lassen.

Diese drei Reliquiare, die in der Frankfurter Aus-

stellung einen Raum für sich beherrschen, üben einen

eigenartigen Zauber aus. Das Glänzen des reinen

Goldes, der Edelsteine und des farbigen Emails lassen

auch heute noch etwas von der Kraft spüren, die man

wohl damals dem Material als Symbol des Ueber-

irdischen zuschreiben wollte. Der große und ruhige

Aufbau, sowie die künstlerisch glänzend beherrschte

Ausführung stempeln die Werke zu den bedeutendsten

der Epoche.

Ein Tragaltar mit getriebenen Silberfiguren schließt

sich der eben besprochenen Werkstatt an. Aus noch

früherer Zeit stammt eine Elfenbeintafel mit der Dar-

stellung der Hochzeit zu Cana, die im 14. Jahrhundert

in ein buchförmiges Reliquiar gefaßt wurde.

Neben den frühen heimischen Arbeiten birgt der

Schatz eine Reihe byzantinischer und orientalischer

Werke. Vor allem das mächtige Elfenbeinhorn des heil.

Blasius (byzantinisch, 11. Jahrh.), das mit einem orien-

talisch antikischen Fries verziert ist. Dann die Gold-

platte der Demetriustafel (byzantinisch, 12. Jahrh.), die

mit ihrer Wellenranke und dem reichen Muster des

Grundes deutlich ihre Abstammung verrät. Schließlich

zwei tafelartigc Tragaltäre mit ornamental gestanzten

Rändern.

Am Beginn der romanischen Periode stehen der

Tragaltar des Adelvoldus, ein . zweiter Tragaltar mit

Kristallsäulen, ein Standkreuz von drei Löwen getragen,

bis der bezeichnete, wohl in Hildesheim entstandene

Altar des Kölner Meisters Eilbertus den Höhepunkt be-

deutet. Zum ersten Male erscheinen auf der Oberseite

Kupfergrubenschmelzplatten, die von da ab den byzan-

tinischen Goldzellenschmelz verdrängen sollten. Die

alte Technik bestimmt aber noch die Standfiguren der

Wände und einen Teil der Säulen. Die Entstehungszeit

ist um 1150 bis 1160 anzusetzen. Der architektonische

Aufbau ist mit breit ausladendem Profil gestaltet, eine

Form, dlie von da ab für den Altar bestimmend wird. Die

besonders hell wirkende Farbigkeit der Emails steht zu

der feierlich ernsteren Grundnote der Gertrudisgruppe

in einem gewissen Gegensatz. Alles in Allem das Werk

eines ganz großen Meisters, der verschiedenartigste

Technik und künstlerischen Takt in seltener Weise ver-

eint. Seiner Schule gehören noch einige andere Werke

des Weifenschatzes an.

Das zweite wichtigste Stück der hochromanischen

Periode ist das um 1175 in Köln, wohl von einem Schüler

Eilberts geschaffene Kuppclreliquiar (Abb. 3). Heinrich

der Löwe selbst hat es als Behältnis für die Reliquie des

Hauptes des heiligen Gregor von Nazians, das er aus

Konstantinopel mitgebracht hatte, bestellt. Merkwürdig,

wie die Phantasie darauf verfiel, einen byzantinischen

Kuppelbau zu errichten. Eine reiche Verkleidung mit

vergoldeten Kupferplatten, farbigen Emails und aus-

gezeichneten Elfenbeinreliefs, die sicher von ein- und

demselben Meister entworfen, formen ein geradezu

phantastisches Gebilde. Man kennt noch andere Werke

des Meisters und nimmt — mit v. Falke — an, daß das

Exemplar des Weifenschatzes erst spät, sogar erst nach

dem gleichartigen, aber größeren Londoner Exemplar

entstanden sei.

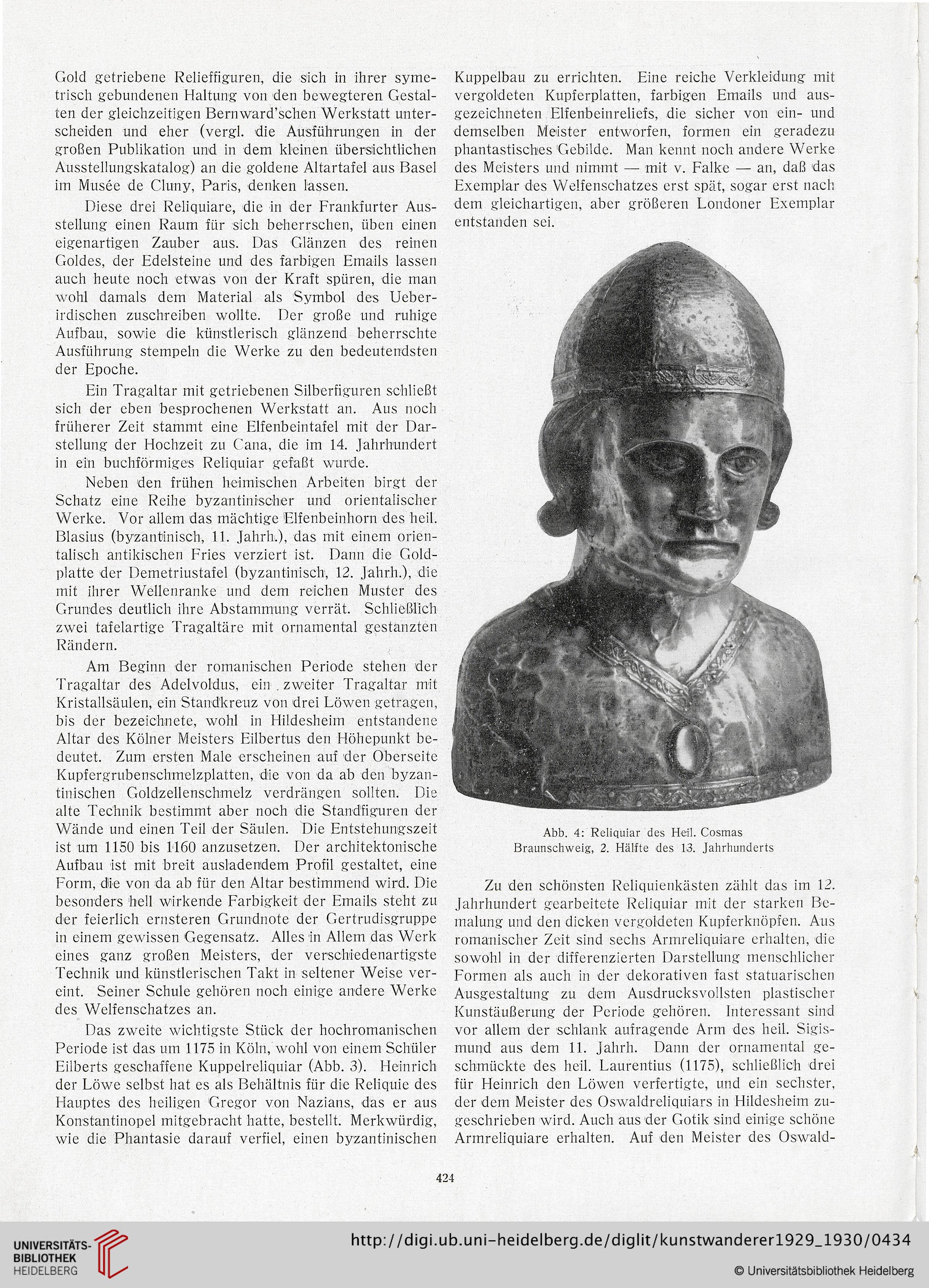

Abb. 4: Reliquiar des Heil. Cosmas

Braunschweig, 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts

Zu den schönsten Reliquienkästen zählt das im 12.

Jahrhundert gearbeitete Reliquiar mit der starken Be-

malung und den dicken vergoldeten Kupferknöpfen. Aus

romanischer Zeit sind sechs Armreliquiare erhalten, die

sowohl in der differenzierten Darstellung menschlicher

Formen als auch in der dekorativen fast statuarischen

Ausgestaltung zu dem Ausdrucksvollsten plastischer

Kunstäußerung der Periode gehören. Interessant sind

vor allem der schlank aufragende Arm des heil. Sigis-

mund aus dem 11. Jahrh. Dann der ornamental ge-

schmückte des heil. Laurentius (1175), schließlich drei

für Heinrich den Löwen verfertigte, und ein sechster,

der dem Meister des Oswaldreliquiars in Hildesheim zu-

geschrieben wird. Auch aus der Gotik sind einige schöne

Armreliquiare erhalten. Auf den Meister des Oswald-

424

trisch gebundenen Haltung von den bewegteren Gestal-

ten der gleichzeitigen Bernward’schen Werkstatt unter-

scheiden und eher (vergl. die Ausführungen in der

großen Publikation und in dem kleinen übersichtlichen

Ausstellungskatalog) an die goldene Altartafel aus Basel

im Musee de Cluny, Paris, denken lassen.

Diese drei Reliquiare, die in der Frankfurter Aus-

stellung einen Raum für sich beherrschen, üben einen

eigenartigen Zauber aus. Das Glänzen des reinen

Goldes, der Edelsteine und des farbigen Emails lassen

auch heute noch etwas von der Kraft spüren, die man

wohl damals dem Material als Symbol des Ueber-

irdischen zuschreiben wollte. Der große und ruhige

Aufbau, sowie die künstlerisch glänzend beherrschte

Ausführung stempeln die Werke zu den bedeutendsten

der Epoche.

Ein Tragaltar mit getriebenen Silberfiguren schließt

sich der eben besprochenen Werkstatt an. Aus noch

früherer Zeit stammt eine Elfenbeintafel mit der Dar-

stellung der Hochzeit zu Cana, die im 14. Jahrhundert

in ein buchförmiges Reliquiar gefaßt wurde.

Neben den frühen heimischen Arbeiten birgt der

Schatz eine Reihe byzantinischer und orientalischer

Werke. Vor allem das mächtige Elfenbeinhorn des heil.

Blasius (byzantinisch, 11. Jahrh.), das mit einem orien-

talisch antikischen Fries verziert ist. Dann die Gold-

platte der Demetriustafel (byzantinisch, 12. Jahrh.), die

mit ihrer Wellenranke und dem reichen Muster des

Grundes deutlich ihre Abstammung verrät. Schließlich

zwei tafelartigc Tragaltäre mit ornamental gestanzten

Rändern.

Am Beginn der romanischen Periode stehen der

Tragaltar des Adelvoldus, ein . zweiter Tragaltar mit

Kristallsäulen, ein Standkreuz von drei Löwen getragen,

bis der bezeichnete, wohl in Hildesheim entstandene

Altar des Kölner Meisters Eilbertus den Höhepunkt be-

deutet. Zum ersten Male erscheinen auf der Oberseite

Kupfergrubenschmelzplatten, die von da ab den byzan-

tinischen Goldzellenschmelz verdrängen sollten. Die

alte Technik bestimmt aber noch die Standfiguren der

Wände und einen Teil der Säulen. Die Entstehungszeit

ist um 1150 bis 1160 anzusetzen. Der architektonische

Aufbau ist mit breit ausladendem Profil gestaltet, eine

Form, dlie von da ab für den Altar bestimmend wird. Die

besonders hell wirkende Farbigkeit der Emails steht zu

der feierlich ernsteren Grundnote der Gertrudisgruppe

in einem gewissen Gegensatz. Alles in Allem das Werk

eines ganz großen Meisters, der verschiedenartigste

Technik und künstlerischen Takt in seltener Weise ver-

eint. Seiner Schule gehören noch einige andere Werke

des Weifenschatzes an.

Das zweite wichtigste Stück der hochromanischen

Periode ist das um 1175 in Köln, wohl von einem Schüler

Eilberts geschaffene Kuppclreliquiar (Abb. 3). Heinrich

der Löwe selbst hat es als Behältnis für die Reliquie des

Hauptes des heiligen Gregor von Nazians, das er aus

Konstantinopel mitgebracht hatte, bestellt. Merkwürdig,

wie die Phantasie darauf verfiel, einen byzantinischen

Kuppelbau zu errichten. Eine reiche Verkleidung mit

vergoldeten Kupferplatten, farbigen Emails und aus-

gezeichneten Elfenbeinreliefs, die sicher von ein- und

demselben Meister entworfen, formen ein geradezu

phantastisches Gebilde. Man kennt noch andere Werke

des Meisters und nimmt — mit v. Falke — an, daß das

Exemplar des Weifenschatzes erst spät, sogar erst nach

dem gleichartigen, aber größeren Londoner Exemplar

entstanden sei.

Abb. 4: Reliquiar des Heil. Cosmas

Braunschweig, 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts

Zu den schönsten Reliquienkästen zählt das im 12.

Jahrhundert gearbeitete Reliquiar mit der starken Be-

malung und den dicken vergoldeten Kupferknöpfen. Aus

romanischer Zeit sind sechs Armreliquiare erhalten, die

sowohl in der differenzierten Darstellung menschlicher

Formen als auch in der dekorativen fast statuarischen

Ausgestaltung zu dem Ausdrucksvollsten plastischer

Kunstäußerung der Periode gehören. Interessant sind

vor allem der schlank aufragende Arm des heil. Sigis-

mund aus dem 11. Jahrh. Dann der ornamental ge-

schmückte des heil. Laurentius (1175), schließlich drei

für Heinrich den Löwen verfertigte, und ein sechster,

der dem Meister des Oswaldreliquiars in Hildesheim zu-

geschrieben wird. Auch aus der Gotik sind einige schöne

Armreliquiare erhalten. Auf den Meister des Oswald-

424