28

MODERNE KUNST.

denn die Tonhöhe

immer gleich? Ab-

gesehen von ver-

stimmten Instru-

menten — ältere

Klaviere stehen

oft um Ya bis 1

Ton zu niedrig! —

ist tatsächlich eine

sogenannte Nor-

malstimmung seit

Napoleon, die Pa-

riser Stimmung,

geschaffen wor-

den. Rein physi-

kalischgesagt: das

in der Mitte der

Klaviatur liegende

eingestrichene a

hat eine ganz genau

bestimmte und be-

stimmbare Anzahl

von Schwingun-

gen. An diese

Schwingungen ge-

wöhnt sich das

tonbewußte Ohr

sehr leicht nach

öfterem Hören.

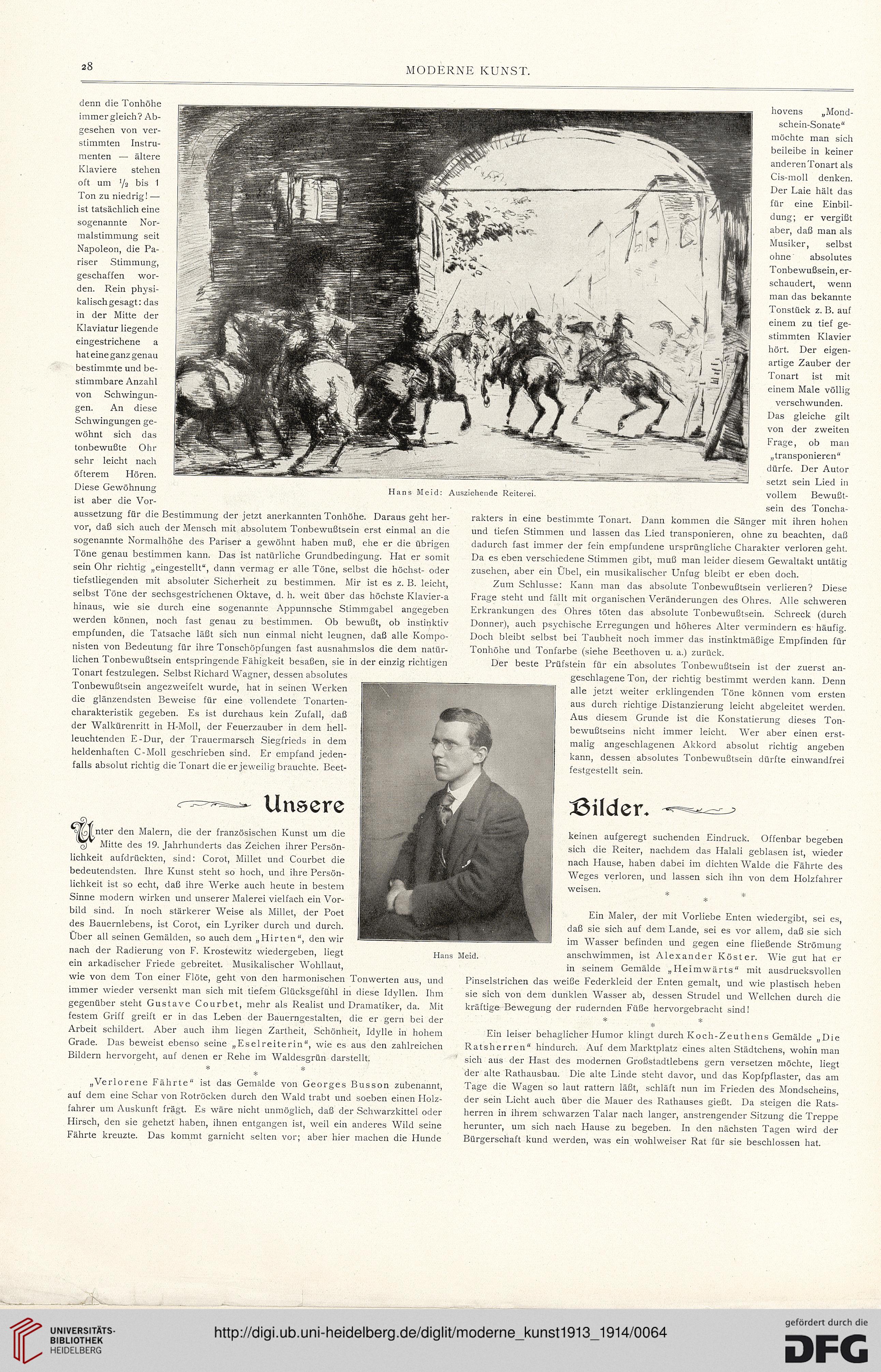

Diese Gewöhnung Hans Meid:

ist aber die Vor-

aussetzung für die Bestimmung der jetzt anerkannten Tonhöhe. Daraus geht her-

vor, daß sich auch der Mensch mit absolutem Tonbewußtsein erst einmal an die

sogenannte Normalhöhe des Pariser a gewöhnt haben muß, ehe er die übrigen

Töne genau bestimmen kann. Das ist natürliche Grundbedingung. Plat er somit

sein Ohr richtig „eingestellt“, dann vermag er alle Töne, selbst die höchst- oder

tiefstliegenden mit absoluter Sicherheit zu bestimmen. Mir ist es z. B. leicht,

selbst Töne der sechsgestrichenen Oktave, d. h. weit über das höchste Klavier-a

hinaus, wie sie durch eine sogenannte Appunnsche Stimmgabel angegeben

werden können, noch fast genau zu bestimmen. Ob bewußt, ob instinktiv

empfunden, die Tatsache läßt sich nun einmal nicht leugnen, daß alle Kompo-

nisten von Bedeutung für ihre Tonschöpfungen fast ausnahmslos die dem natür-

lichen Tonbewußtsein entspringende Fähigkeit besaßen, sie in der einzig richtigen

Tonart festzulegen. Selbst Richard Wagner, dessen absolutes

Tonbewußtsein angezweifelt wurde, hat in seinen Werken

die glänzendsten Beweise für eine vollendete Tonarten-

charakteristik gegeben. Es ist durchaus kein Zufall, daß

der Walkürenritt in H-Moll, der Feuerzauber in dem hell-

leuchtenden E-Dur, der Trauermarsch Siegfrieds in dem

heldenhaften C-Moll geschrieben sind. Er empfand jeden-

falls absolut richtig die Tonart die er jeweilig brauchte. Beet-

hovens „Mond-

schein-Sonate“

möchte man sich

beileibe in keiner

anderen Tonart als

Cis-moll denken.

Der Laie hält das

für eine Einbil-

dung; er vergißt

aber, daß man als

Musiker, selbst

ohne absolutes

Tonbewußsein, er-

schaudert, wenn

man das bekannte

Tonstück z. B. auf

einem zu tief ge-

stimmten Klavier

hört. Der eigen-

artige Zauber der

Tonart ist mit

einem Male völlig

verschwunden.

Das gleiche gilt

von der zweiten

Frage, ob man

„transponieren“

dürfe. Der Autor

setzt sein Lied in

Reiterei. vollem Bewußt-

sein des Toncha-

rakters in eine bestimmte Tonart. Dann kommen die Sänger mit ihren hohen

und tiefen Stimmen und lassen das Lied transponieren, ohne zu beachten, daß

dadurch fast immer der fein empfundene ursprüngliche Charakter verloren geht.

Da es eben verschiedene Stimmen gibt, muß man leider diesem Gewaltakt untätig

Zusehen, aber ein Übel, ein musikalischer Unfug bleibt er eben doch.

Zum Schlüsse: Kann man das absolute Tonbewußtsein verlieren? Diese

Frage steht und fällt mit organischen Veränderungen des Ohres. Alle schweren

Erkrankungen des Ohres töten das absolute Tonbewußtsein. Schreck (durch

Donner), auch psychische Erregungen und höheres Alter vermindern es häufig.

Doch bleibt selbst bei Taubheit noch immer das instinktmäßige Empfinden für

Tonhöhe und Tonfarbe (siehe Beethoven u. a.) zurück.

Der beste Prüfstein für ein absolutes Tonbewußtsein ist der zuerst an-

geschlagene Ton, der richtig bestimmt werden kann. Denn

alle jetzt weiter erklingenden Töne können vom ersten

aus durch richtige Distanzierung leicht abgeleitet werden.

Aus diesem Grunde ist die Konstatierung dieses Ton-

bewußtseins nicht immer leicht. Wer aber einen erst-

malig angeschlagenen Akkord absolut richtig angeben

kann, dessen absolutes Tonbewußtsein dürfte einwandfrei

festgestellt sein.

Ausziehende

Unsere

©ilder.

yÄrJnter den Malern, die der französischen Kunst um die

o) Mitte des 19. Jahrhunderts das Zeichen ihrer Persön-

lichkeit aufdrückten, sind: Corot, Millet und Courbet die

bedeutendsten. Ihre Kunst steht so hoch, und ihre Persön-

lichkeit ist so echt, daß ihre Werke auch heute in bestem

Sinne modern wirken und unserer Malerei vielfach ein Vor-

bild sind. In noch stärkerer Weise als Millet, der Poet

des Bauernlebens, ist Corot, ein Lyriker durch und durch.

Über all seinen Gemälden, so auch dem „Hirten“, den wir

nach der Radierung von F. Krostewitz wiedergeben, liegt Hans

ein arkadischer Friede gebreitet. Musikalischer Wohllaut,

wie von dem Ton einer Flöte, geht von den harmonischen Tonwerten aus, und

immer wieder versenkt man sich mit tiefem Glücksgefühl in diese Idyllen. Ihm

gegenüber steht Gustave Courbet, mehr als Realist und Dramatiker, da. Mit

festem Griff greift er in das Leben der Bauerngestalten, die er gern bei der

Arbeit schildert. Aber auch ihm liegen Zartheit, Schönheit, Idylle in hohem

Grade. Das beweist ebenso seine „Eselreiterin“, wie es aus den zahlreichen

Bildern hervorgeht, auf denen er Rehe im Waldesgrün darstellt.

* *

*

„Verlorene Fährte“ ist das Gemälde von Georges Busson zubenannt,

auf dem eine Schar von Rotröcken durch den Wald trabt und soeben einen Holz-

fahrer um Auskunft frägt. Es wäre nicht unmöglich, daß der Schwarzkittel oder

Hirsch, den sie gehetzt haben, ihnen entgangen ist, weil ein anderes Wild seine

Fährte kreuzte. Das kommt garnicht selten vor; aber hier machen die Hunde

Ein Maler, der mit Vorliebe Enten wiedergibt, sei es,

daß sie sich auf dem Lande, sei es vor allem, daß sie sich

im Wasser befinden und gegen eine fließende Strömung

Meid. anschwimmen, ist Alexander Köster. Wie gut hat er

in seinem Gemälde „Heimwärts“ mit ausdrucksvollen

Pinselstrichen das weiße Federkleid der Enten gemalt, und wie plastisch heben

sie sich von dem dunklen Wasser ab, dessen Strudel und Weilchen durch die

kräftige Bewegung der rudernden Füße hervorgebracht sind!

* tfc

*

Ein leiser behaglicher Flumor klingt durch Koch-Zeuthens Gemälde „Die

Ratsherren“ hindurch. Auf dem Marktplatz eines alten Städtchens, wohin man

sich aus der Hast des modernen Großstadtlebens gern versetzen möchte, liegt

der alte Rathausbau. Die alte Linde steht davor, und das Kopfpflaster, das am

Tage die Wagen so laut rattern läßt, schläft nun im Frieden des Mondscheins,

der sein Licht auch über die Mauer des Rathauses gießt. Da steigen die Rats-

herren in ihrem schwarzen Talar nach langer, anstrengender Sitzung die Treppe

herunter, um sich nach Hause zu begeben. In den nächsten Tagen wird der

Bürgerschaft kund werden, was ein wohlweiser Rat für sie beschlossen hat.

keinen aufgeregt suchenden Eindruck. Offenbar begeben

sich die Reiter, nachdem das Halali geblasen ist, wieder

nach Hause, haben dabei im dichten Walde die Fährte des

Weges verloren, und lassen sich ihn von dem Holzfahrer

weisen. a.

*

MODERNE KUNST.

denn die Tonhöhe

immer gleich? Ab-

gesehen von ver-

stimmten Instru-

menten — ältere

Klaviere stehen

oft um Ya bis 1

Ton zu niedrig! —

ist tatsächlich eine

sogenannte Nor-

malstimmung seit

Napoleon, die Pa-

riser Stimmung,

geschaffen wor-

den. Rein physi-

kalischgesagt: das

in der Mitte der

Klaviatur liegende

eingestrichene a

hat eine ganz genau

bestimmte und be-

stimmbare Anzahl

von Schwingun-

gen. An diese

Schwingungen ge-

wöhnt sich das

tonbewußte Ohr

sehr leicht nach

öfterem Hören.

Diese Gewöhnung Hans Meid:

ist aber die Vor-

aussetzung für die Bestimmung der jetzt anerkannten Tonhöhe. Daraus geht her-

vor, daß sich auch der Mensch mit absolutem Tonbewußtsein erst einmal an die

sogenannte Normalhöhe des Pariser a gewöhnt haben muß, ehe er die übrigen

Töne genau bestimmen kann. Das ist natürliche Grundbedingung. Plat er somit

sein Ohr richtig „eingestellt“, dann vermag er alle Töne, selbst die höchst- oder

tiefstliegenden mit absoluter Sicherheit zu bestimmen. Mir ist es z. B. leicht,

selbst Töne der sechsgestrichenen Oktave, d. h. weit über das höchste Klavier-a

hinaus, wie sie durch eine sogenannte Appunnsche Stimmgabel angegeben

werden können, noch fast genau zu bestimmen. Ob bewußt, ob instinktiv

empfunden, die Tatsache läßt sich nun einmal nicht leugnen, daß alle Kompo-

nisten von Bedeutung für ihre Tonschöpfungen fast ausnahmslos die dem natür-

lichen Tonbewußtsein entspringende Fähigkeit besaßen, sie in der einzig richtigen

Tonart festzulegen. Selbst Richard Wagner, dessen absolutes

Tonbewußtsein angezweifelt wurde, hat in seinen Werken

die glänzendsten Beweise für eine vollendete Tonarten-

charakteristik gegeben. Es ist durchaus kein Zufall, daß

der Walkürenritt in H-Moll, der Feuerzauber in dem hell-

leuchtenden E-Dur, der Trauermarsch Siegfrieds in dem

heldenhaften C-Moll geschrieben sind. Er empfand jeden-

falls absolut richtig die Tonart die er jeweilig brauchte. Beet-

hovens „Mond-

schein-Sonate“

möchte man sich

beileibe in keiner

anderen Tonart als

Cis-moll denken.

Der Laie hält das

für eine Einbil-

dung; er vergißt

aber, daß man als

Musiker, selbst

ohne absolutes

Tonbewußsein, er-

schaudert, wenn

man das bekannte

Tonstück z. B. auf

einem zu tief ge-

stimmten Klavier

hört. Der eigen-

artige Zauber der

Tonart ist mit

einem Male völlig

verschwunden.

Das gleiche gilt

von der zweiten

Frage, ob man

„transponieren“

dürfe. Der Autor

setzt sein Lied in

Reiterei. vollem Bewußt-

sein des Toncha-

rakters in eine bestimmte Tonart. Dann kommen die Sänger mit ihren hohen

und tiefen Stimmen und lassen das Lied transponieren, ohne zu beachten, daß

dadurch fast immer der fein empfundene ursprüngliche Charakter verloren geht.

Da es eben verschiedene Stimmen gibt, muß man leider diesem Gewaltakt untätig

Zusehen, aber ein Übel, ein musikalischer Unfug bleibt er eben doch.

Zum Schlüsse: Kann man das absolute Tonbewußtsein verlieren? Diese

Frage steht und fällt mit organischen Veränderungen des Ohres. Alle schweren

Erkrankungen des Ohres töten das absolute Tonbewußtsein. Schreck (durch

Donner), auch psychische Erregungen und höheres Alter vermindern es häufig.

Doch bleibt selbst bei Taubheit noch immer das instinktmäßige Empfinden für

Tonhöhe und Tonfarbe (siehe Beethoven u. a.) zurück.

Der beste Prüfstein für ein absolutes Tonbewußtsein ist der zuerst an-

geschlagene Ton, der richtig bestimmt werden kann. Denn

alle jetzt weiter erklingenden Töne können vom ersten

aus durch richtige Distanzierung leicht abgeleitet werden.

Aus diesem Grunde ist die Konstatierung dieses Ton-

bewußtseins nicht immer leicht. Wer aber einen erst-

malig angeschlagenen Akkord absolut richtig angeben

kann, dessen absolutes Tonbewußtsein dürfte einwandfrei

festgestellt sein.

Ausziehende

Unsere

©ilder.

yÄrJnter den Malern, die der französischen Kunst um die

o) Mitte des 19. Jahrhunderts das Zeichen ihrer Persön-

lichkeit aufdrückten, sind: Corot, Millet und Courbet die

bedeutendsten. Ihre Kunst steht so hoch, und ihre Persön-

lichkeit ist so echt, daß ihre Werke auch heute in bestem

Sinne modern wirken und unserer Malerei vielfach ein Vor-

bild sind. In noch stärkerer Weise als Millet, der Poet

des Bauernlebens, ist Corot, ein Lyriker durch und durch.

Über all seinen Gemälden, so auch dem „Hirten“, den wir

nach der Radierung von F. Krostewitz wiedergeben, liegt Hans

ein arkadischer Friede gebreitet. Musikalischer Wohllaut,

wie von dem Ton einer Flöte, geht von den harmonischen Tonwerten aus, und

immer wieder versenkt man sich mit tiefem Glücksgefühl in diese Idyllen. Ihm

gegenüber steht Gustave Courbet, mehr als Realist und Dramatiker, da. Mit

festem Griff greift er in das Leben der Bauerngestalten, die er gern bei der

Arbeit schildert. Aber auch ihm liegen Zartheit, Schönheit, Idylle in hohem

Grade. Das beweist ebenso seine „Eselreiterin“, wie es aus den zahlreichen

Bildern hervorgeht, auf denen er Rehe im Waldesgrün darstellt.

* *

*

„Verlorene Fährte“ ist das Gemälde von Georges Busson zubenannt,

auf dem eine Schar von Rotröcken durch den Wald trabt und soeben einen Holz-

fahrer um Auskunft frägt. Es wäre nicht unmöglich, daß der Schwarzkittel oder

Hirsch, den sie gehetzt haben, ihnen entgangen ist, weil ein anderes Wild seine

Fährte kreuzte. Das kommt garnicht selten vor; aber hier machen die Hunde

Ein Maler, der mit Vorliebe Enten wiedergibt, sei es,

daß sie sich auf dem Lande, sei es vor allem, daß sie sich

im Wasser befinden und gegen eine fließende Strömung

Meid. anschwimmen, ist Alexander Köster. Wie gut hat er

in seinem Gemälde „Heimwärts“ mit ausdrucksvollen

Pinselstrichen das weiße Federkleid der Enten gemalt, und wie plastisch heben

sie sich von dem dunklen Wasser ab, dessen Strudel und Weilchen durch die

kräftige Bewegung der rudernden Füße hervorgebracht sind!

* tfc

*

Ein leiser behaglicher Flumor klingt durch Koch-Zeuthens Gemälde „Die

Ratsherren“ hindurch. Auf dem Marktplatz eines alten Städtchens, wohin man

sich aus der Hast des modernen Großstadtlebens gern versetzen möchte, liegt

der alte Rathausbau. Die alte Linde steht davor, und das Kopfpflaster, das am

Tage die Wagen so laut rattern läßt, schläft nun im Frieden des Mondscheins,

der sein Licht auch über die Mauer des Rathauses gießt. Da steigen die Rats-

herren in ihrem schwarzen Talar nach langer, anstrengender Sitzung die Treppe

herunter, um sich nach Hause zu begeben. In den nächsten Tagen wird der

Bürgerschaft kund werden, was ein wohlweiser Rat für sie beschlossen hat.

keinen aufgeregt suchenden Eindruck. Offenbar begeben

sich die Reiter, nachdem das Halali geblasen ist, wieder

nach Hause, haben dabei im dichten Walde die Fährte des

Weges verloren, und lassen sich ihn von dem Holzfahrer

weisen. a.

*