196

PAUL REIMER: NOCHMALS DIE ÄLTEREN HINTERLADUNGSGESCHÜTZE

BAND 9

Die Ladevorschrift besagt etwa folgendes: Man teile

den Ladungsraum seiner Tiefe nach in fünf Teile.

Die untersten drei Teile stampfe man in dünnen

Schichten fest voll Pulver, lasse den vierten Teil leer

und keile in das oberste Fünftel einen Holzpflock

recht fest ein. Dann erst setze man auf den Holz«

pflock die Kugel und verdamme sie mit Werg,

Gras u. dergl. Wie weise das ausgedacht ist, erkennt

man, wenn man sich klar macht, daß gekörntes

Pulver beim Anzünden lebhaft aufblitzt, wobei die

festen Verbrennungsprodukte als Rauch mit empor«

gerissen werden. Ungekörntes, sogen. Mehlpulver,

dagegen verbrennt langsamer und hinterläßt bei nur

leichter Rauchentwicklung einen schlackigen Rück«

stand. Der Grund für dieses verschiedenartige Ver«

halten ist offenbar der, daß die Zündflamme das eine

Mal sich in allerkürzester Zeit durch die Zwischen«

räume zwischen den Pulverkörnern über den ganzen

Pulverhaufen verbreiten und so die Verbrennung

beschleunigen kann, während andererseits das fest«

gepackte Mehlpulver nur schichtenweise abbrennen

kann. Dazu kam noch, daß in alter Zeit die Kleinung

der Pulverbestandteile noch sehr unvollkommen war

und ihre Mengung nicht weit genug getrieben werden

konnte. Das Pulver war also kein ganz inniges Ge«

misch seiner Teile und hatte außerdem das Bestreben,

sich beim Transport in Säcken oder Fässern wieder

zu entmischen, alles Eigenschaften, die seine Ver«

brennungsgeschwindigkeit noch weiter herabsetzten.

Es galt also, ein Verfahren zu finden, dieses träge

Pulver zu plötzlicher Gasentwicklung zu veranlassen,

und so kam ein findiger Kopf, dem die Nachwelt

in Berthold Schwarz ein Denkmal gesetzt hat, auf

die angeführte Ladevorschrift. Hatte der alte Stück«

meister sein Rohr in dieser Weise mühsam geladen,

so bediente er sich zum Abfeuern eines glühenden

Eisenstabes, dessen rechtwinkelig umgebogene Spitze

er durch das Zündloch in die Ladung steckte. (Die

Verwendung einer dicken Lunte leistete dasselbe,

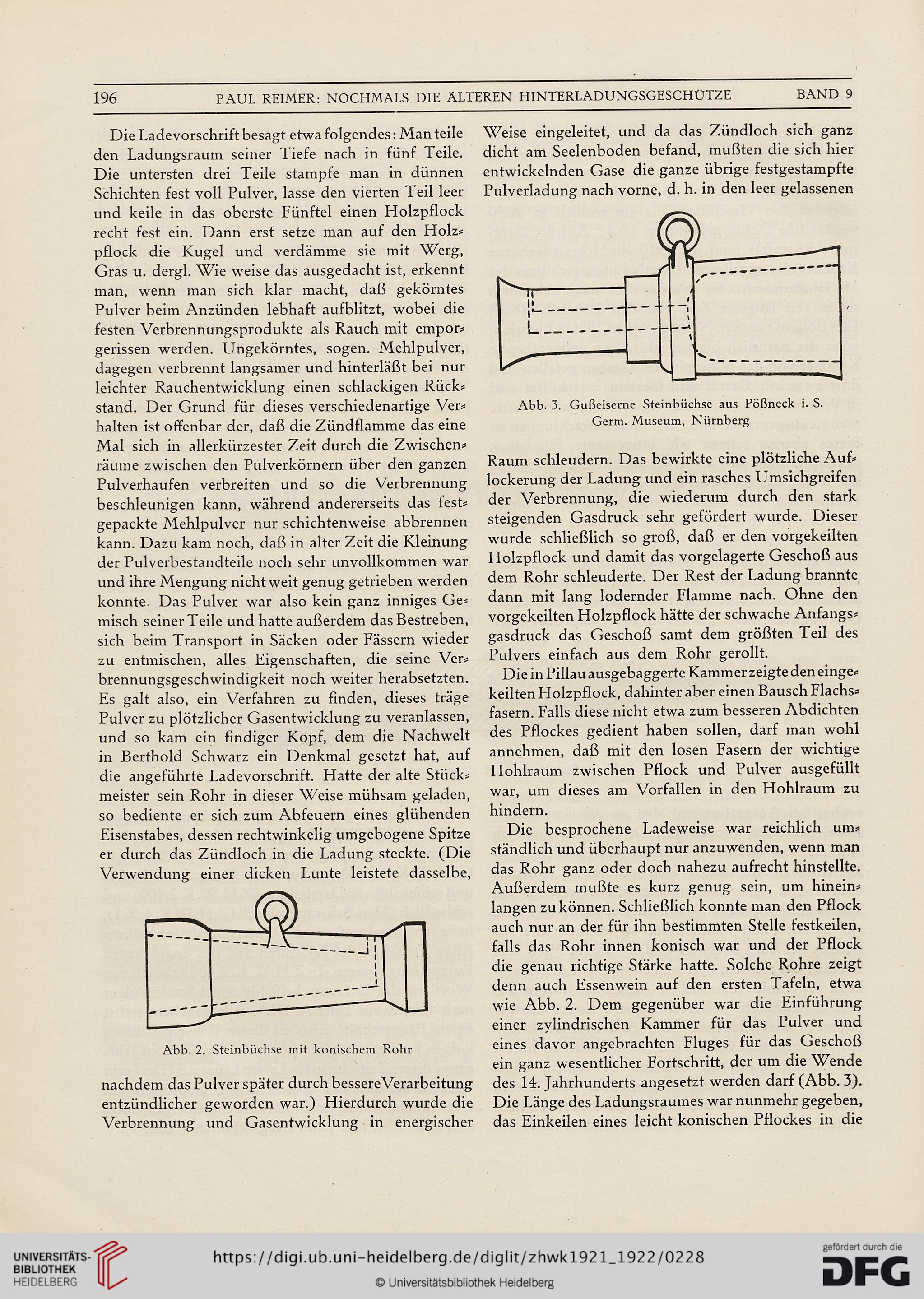

Abb. 2. Steinbüchse mit konischem Rohr

nachdem das Pulver später durch bessere Verarbeitung

entzündlicher geworden war.) Hierdurch wurde die

Verbrennung und Gasentwicklung in energischer

Weise eingeleitet, und da das Zündloch sich ganz

dicht am Seelenboden befand, mußten die sich hier

entwickelnden Gase die ganze übrige festgestampfte

Pulverladung nach vorne, d. h. in den leer gelassenen

Abb. 3. Gußeiserne Steinbüchse aus Pößneck i. S.

Germ. Museum, Nürnberg

Raum schleudern. Das bewirkte eine plötzliche Auf«

lockerung der Ladung und ein rasches Umsichgreifen

der Verbrennung, die wiederum durch den stark

steigenden Gasdruck sehr gefördert wurde. Dieser

wurde schließlich so groß, daß er den vorgekeilten

Holzpflock und damit das vorgelagerte Geschoß aus

dem Rohr schleuderte. Der Rest der Ladung brannte

dann mit lang lodernder Flamme nach. Ohne den

vorgekeilten Holzpflock hätte der schwache Anfangs«

gasdruck das Geschoß samt dem größten Teil des

Pulvers einfach aus dem Rohr gerollt.

Die in Pillau ausgebaggerte Kammer zeigte den einge«

keilten Holzpflock, dahinter aber einen Bausch Flachs«

fasern. Falls diese nicht etwa zum besseren Abdichten

des Pflockes gedient haben sollen, darf man wohl

annehmen, daß mit den losen Fasern der wichtige

Hohlraum zwischen Pflock und Pulver ausgefüllt

war, um dieses am Vorfällen in den Hohlraum zu

hindern.

Die besprochene Ladeweise war reichlich um«

ständlich und überhaupt nur anzuwenden, wenn man

das Rohr ganz oder doch nahezu aufrecht hinstellte.

Außerdem mußte es kurz genug sein, um hinein«

langen zu können. Schließlich konnte man den Pflock

auch nur an der für ihn bestimmten Stelle festkeilen,

falls das Rohr innen konisch war und der Pflock

die genau richtige Stärke hatte. Solche Rohre zeigt

denn auch Essenwein auf den ersten Tafeln, etwa

wie Abb. 2. Dem gegenüber war die Einführung

einer zylindrischen Kammer für das Pulver und

eines davor angebrachten Fluges für das Geschoß

ein ganz wesentlicher Fortschritt, der um die Wende

des 14. Jahrhunderts angesetzt werden darf (Abb. 3).

Die Länge des Ladungsraumes war nunmehr gegeben,

das Einkeilen eines leicht konischen Pflockes in die

PAUL REIMER: NOCHMALS DIE ÄLTEREN HINTERLADUNGSGESCHÜTZE

BAND 9

Die Ladevorschrift besagt etwa folgendes: Man teile

den Ladungsraum seiner Tiefe nach in fünf Teile.

Die untersten drei Teile stampfe man in dünnen

Schichten fest voll Pulver, lasse den vierten Teil leer

und keile in das oberste Fünftel einen Holzpflock

recht fest ein. Dann erst setze man auf den Holz«

pflock die Kugel und verdamme sie mit Werg,

Gras u. dergl. Wie weise das ausgedacht ist, erkennt

man, wenn man sich klar macht, daß gekörntes

Pulver beim Anzünden lebhaft aufblitzt, wobei die

festen Verbrennungsprodukte als Rauch mit empor«

gerissen werden. Ungekörntes, sogen. Mehlpulver,

dagegen verbrennt langsamer und hinterläßt bei nur

leichter Rauchentwicklung einen schlackigen Rück«

stand. Der Grund für dieses verschiedenartige Ver«

halten ist offenbar der, daß die Zündflamme das eine

Mal sich in allerkürzester Zeit durch die Zwischen«

räume zwischen den Pulverkörnern über den ganzen

Pulverhaufen verbreiten und so die Verbrennung

beschleunigen kann, während andererseits das fest«

gepackte Mehlpulver nur schichtenweise abbrennen

kann. Dazu kam noch, daß in alter Zeit die Kleinung

der Pulverbestandteile noch sehr unvollkommen war

und ihre Mengung nicht weit genug getrieben werden

konnte. Das Pulver war also kein ganz inniges Ge«

misch seiner Teile und hatte außerdem das Bestreben,

sich beim Transport in Säcken oder Fässern wieder

zu entmischen, alles Eigenschaften, die seine Ver«

brennungsgeschwindigkeit noch weiter herabsetzten.

Es galt also, ein Verfahren zu finden, dieses träge

Pulver zu plötzlicher Gasentwicklung zu veranlassen,

und so kam ein findiger Kopf, dem die Nachwelt

in Berthold Schwarz ein Denkmal gesetzt hat, auf

die angeführte Ladevorschrift. Hatte der alte Stück«

meister sein Rohr in dieser Weise mühsam geladen,

so bediente er sich zum Abfeuern eines glühenden

Eisenstabes, dessen rechtwinkelig umgebogene Spitze

er durch das Zündloch in die Ladung steckte. (Die

Verwendung einer dicken Lunte leistete dasselbe,

Abb. 2. Steinbüchse mit konischem Rohr

nachdem das Pulver später durch bessere Verarbeitung

entzündlicher geworden war.) Hierdurch wurde die

Verbrennung und Gasentwicklung in energischer

Weise eingeleitet, und da das Zündloch sich ganz

dicht am Seelenboden befand, mußten die sich hier

entwickelnden Gase die ganze übrige festgestampfte

Pulverladung nach vorne, d. h. in den leer gelassenen

Abb. 3. Gußeiserne Steinbüchse aus Pößneck i. S.

Germ. Museum, Nürnberg

Raum schleudern. Das bewirkte eine plötzliche Auf«

lockerung der Ladung und ein rasches Umsichgreifen

der Verbrennung, die wiederum durch den stark

steigenden Gasdruck sehr gefördert wurde. Dieser

wurde schließlich so groß, daß er den vorgekeilten

Holzpflock und damit das vorgelagerte Geschoß aus

dem Rohr schleuderte. Der Rest der Ladung brannte

dann mit lang lodernder Flamme nach. Ohne den

vorgekeilten Holzpflock hätte der schwache Anfangs«

gasdruck das Geschoß samt dem größten Teil des

Pulvers einfach aus dem Rohr gerollt.

Die in Pillau ausgebaggerte Kammer zeigte den einge«

keilten Holzpflock, dahinter aber einen Bausch Flachs«

fasern. Falls diese nicht etwa zum besseren Abdichten

des Pflockes gedient haben sollen, darf man wohl

annehmen, daß mit den losen Fasern der wichtige

Hohlraum zwischen Pflock und Pulver ausgefüllt

war, um dieses am Vorfällen in den Hohlraum zu

hindern.

Die besprochene Ladeweise war reichlich um«

ständlich und überhaupt nur anzuwenden, wenn man

das Rohr ganz oder doch nahezu aufrecht hinstellte.

Außerdem mußte es kurz genug sein, um hinein«

langen zu können. Schließlich konnte man den Pflock

auch nur an der für ihn bestimmten Stelle festkeilen,

falls das Rohr innen konisch war und der Pflock

die genau richtige Stärke hatte. Solche Rohre zeigt

denn auch Essenwein auf den ersten Tafeln, etwa

wie Abb. 2. Dem gegenüber war die Einführung

einer zylindrischen Kammer für das Pulver und

eines davor angebrachten Fluges für das Geschoß

ein ganz wesentlicher Fortschritt, der um die Wende

des 14. Jahrhunderts angesetzt werden darf (Abb. 3).

Die Länge des Ladungsraumes war nunmehr gegeben,

das Einkeilen eines leicht konischen Pflockes in die