126

HELENE DIHLE: DAS GOLDENE GEWAND DER KÖNIGIN MARGARETHA

BAND 9

Eine solche Kleidung muß im Zusammenhang mit

einem Mantel gedacht werden, der dann die hintere

Schleppe ausmachte. Die Prachtstoffe waren teuer

und es erscheint begreiflich, daß man aus Sparsamkeits*

rücksichten die Kleidung verkürzte, wo der Mantel

sie deckte; das war gleichzeitig bequemer.“ — Dieser

Annahme trat schon Chr. Axeljensen mit dem Ein*

wand entgegen, daß viele Bilder des 14. und 15. Jahr*

hunderts Frauenkleider zeigen, die vorn kurz und

hinten schleppend waren, aber nie das Gegenteil.

Diesem Einwand möchte ich mich anschließen. Ab*

gesehen davon ist aber kaum anzunehmen, daß das

Kleid stets durch einen Mantel ergänzt wurde, denn

das war nicht üblich. Viele Frauen erschienen um diese

Zeit selbst in der Öffentlichkeit ohne Mantel; man

beachte z. B. die Darstellungen fürstlicher Frauen beim

großen Kirchgang auf dem Konstanzer Konzil. Der

Halsausschnitt des Kleides ist außerdem so wohl*

anständig klein, ganz im Gegensatz zu gleichzeitigen

Abbildungen und dem Gezeter der damaligen Sitten*

prediger über unanständige Entblößung von Hals

und Schultern, daß die Würde des öffentlichen Auf*

tretens keinen Mantel zur Verhüllung erheischte. Wäre

der Rock wirklich hinten kurz und vorn lang gewesen,

so hätte er überhaupt nicht ohne Mantel getragen

werden können. Einem Kleidungsstücke aber auf

diese Art die Zahl der Verwendungsmöglichkeiten

schmälern hieße Verschwendung treiben in einer Zeit,

wo erfahrungsgemäß alle teuren Gewänder selbst bei

fürstlichen Personen bis aufs äußerste geändert, ge*

flickt und ausgenutzt wurden.

Immerhin bleiben dies alles unbewiesene Vermu*

tungen. Der wichtigste Grund für eine Ablehnung

von A. Brantings Ansicht scheint mir dagegen die

Tatsache, daß um 1400 der Rückenverschluß bei

Kleidungsstücken überhaupt etwas Außergewöhn*

liches, wenn nicht Unmögliches war.

Ursprünglich waren alle weiblichen Gewänder so

weit, daß man sie über den Kopf streifen konnte

und keinen weiteren Verschluß brauchte. Mit der

Verengung der Kleider, welche sich schon im 11. Jahr*

hundert vereinzelt zeigte, wurde das unmöglich. In

den Kostümgeschichten ist dann immer viel die Rede

von der neuen Mode, die Kleider an den Seiten des

Rumpfes auszuschneiden und mittels Schnüren den

Stoff zusammenzuziehen, so daß die Körperformen

hervortraten. Ich bin geneigt, diese Art des Ver*

Schlusses trotz seiner häufigen Erwähnung als Selten*

heit und nicht als Durchschnittstyp anzusehen, als

eine extravagante Modetorheit einiger zweideutiger

Frauen. Schon die ganze primitive Konstruktion dieser

Kleider muß, das wird jedem des Schneiderns Kun*

digen einleuchten, bei längerem Tragen und bei Ver*

richtungen im Haushalt einen so unmöglichen Sitz

und ungewollte Faltenbildung erzeugt haben, daß

sich für eine allgemeine Mode dieses Verfahren un*

bedingt als unpraktisch und unschön erwiesen haben

muß. Das Natürliche und Selbstverständliche war, daß

man die Kleider, welche man wegen ihrer Enge nicht

mehr über den Kopf ziehen konnte, vorn herunter

so weit als nötig aufschnitt und mit Schnüren oder

Knöpfen wieder schloß. Die Abbildungen jener Zeit

geben uns ja leider die technischen Einzelheiten der

Gewandstücke nur sehr unvollkommen wieder und

lassen uns überdasVorhandensein der Nähte gänzlich

im unklaren; diesen Vorderverschluß in Gestalt von

Schnüren oder Knöpfen können wir jedoch auf einer

ganzen Reihe von Darstellungen verfolgen.

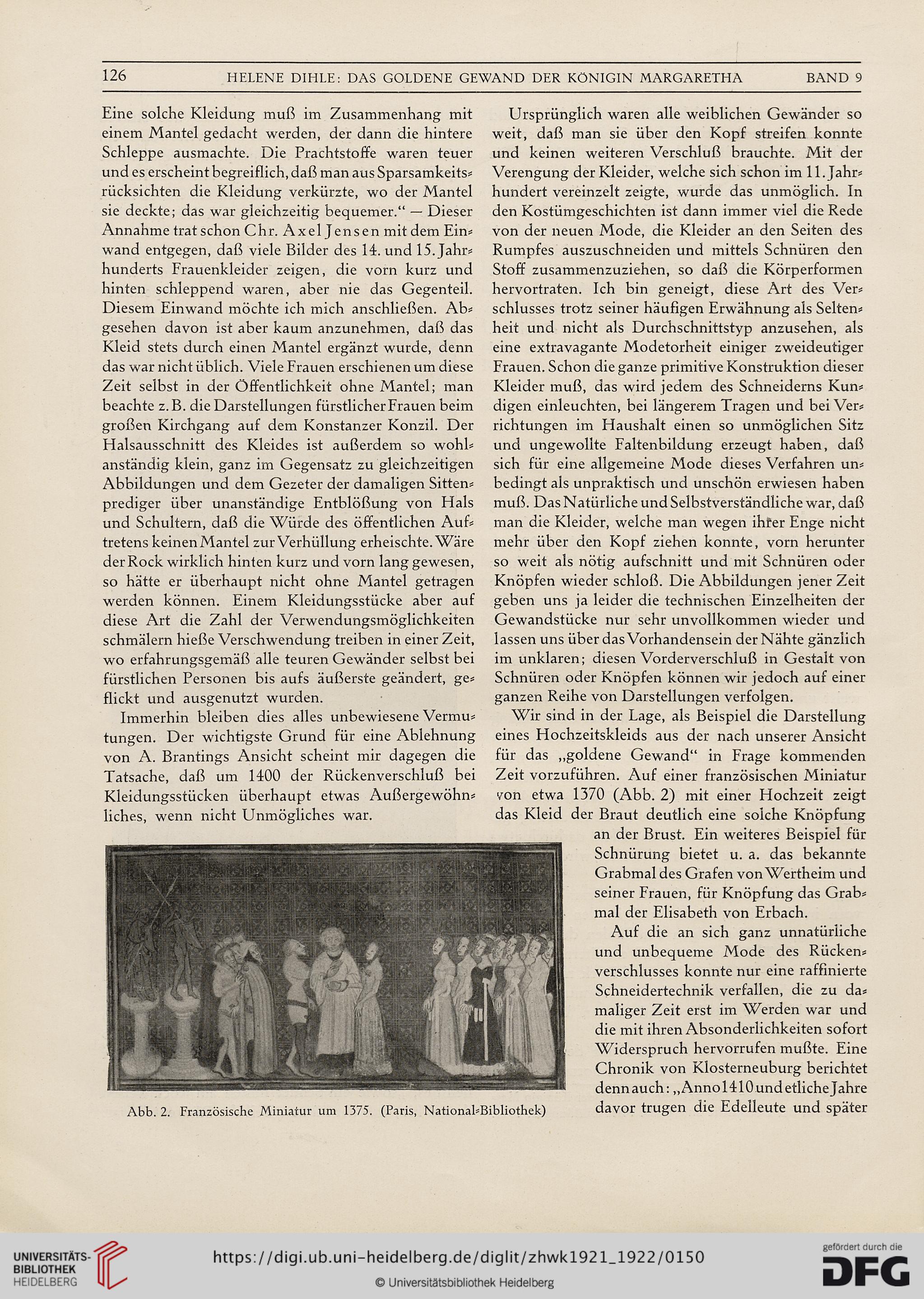

Wir sind in der Lage, als Beispiel die Darstellung

eines Hochzeitskleids aus der nach unserer Ansicht

für das „goldene Gewand“ in Frage kommenden

Zeit vorzuführen. Auf einer französischen Miniatur

von etwa 1370 (Abb. 2) mit einer Hochzeit zeigt

das Kleid der Braut deutlich eine solche Knopfung

an der Brust. Ein weiteres Beispiel für

Schnürung bietet u. a. das bekannte

Grabmal des Grafen von Wertheim und

seiner Frauen, für Knopfung das Grab*

mal der Elisabeth von Erbach.

Auf die an sich ganz unnatürliche

und unbequeme Mode des Rücken*

Verschlusses konnte nur eine raffinierte

Schneidertechnik verfallen, die zu da*

maliger Zeit erst im Werden war und

die mit ihren Absonderlichkeiten sofort

Widerspruch hervorrufen mußte. Eine

Chronik von Klosterneuburg berichtet

denn auch: „Anno 1410 und etliche Jahre

davor trugen die Edeileute und später

Abb. 2. Französische Miniatur um 1375. (Paris, NationabBibliothek)

HELENE DIHLE: DAS GOLDENE GEWAND DER KÖNIGIN MARGARETHA

BAND 9

Eine solche Kleidung muß im Zusammenhang mit

einem Mantel gedacht werden, der dann die hintere

Schleppe ausmachte. Die Prachtstoffe waren teuer

und es erscheint begreiflich, daß man aus Sparsamkeits*

rücksichten die Kleidung verkürzte, wo der Mantel

sie deckte; das war gleichzeitig bequemer.“ — Dieser

Annahme trat schon Chr. Axeljensen mit dem Ein*

wand entgegen, daß viele Bilder des 14. und 15. Jahr*

hunderts Frauenkleider zeigen, die vorn kurz und

hinten schleppend waren, aber nie das Gegenteil.

Diesem Einwand möchte ich mich anschließen. Ab*

gesehen davon ist aber kaum anzunehmen, daß das

Kleid stets durch einen Mantel ergänzt wurde, denn

das war nicht üblich. Viele Frauen erschienen um diese

Zeit selbst in der Öffentlichkeit ohne Mantel; man

beachte z. B. die Darstellungen fürstlicher Frauen beim

großen Kirchgang auf dem Konstanzer Konzil. Der

Halsausschnitt des Kleides ist außerdem so wohl*

anständig klein, ganz im Gegensatz zu gleichzeitigen

Abbildungen und dem Gezeter der damaligen Sitten*

prediger über unanständige Entblößung von Hals

und Schultern, daß die Würde des öffentlichen Auf*

tretens keinen Mantel zur Verhüllung erheischte. Wäre

der Rock wirklich hinten kurz und vorn lang gewesen,

so hätte er überhaupt nicht ohne Mantel getragen

werden können. Einem Kleidungsstücke aber auf

diese Art die Zahl der Verwendungsmöglichkeiten

schmälern hieße Verschwendung treiben in einer Zeit,

wo erfahrungsgemäß alle teuren Gewänder selbst bei

fürstlichen Personen bis aufs äußerste geändert, ge*

flickt und ausgenutzt wurden.

Immerhin bleiben dies alles unbewiesene Vermu*

tungen. Der wichtigste Grund für eine Ablehnung

von A. Brantings Ansicht scheint mir dagegen die

Tatsache, daß um 1400 der Rückenverschluß bei

Kleidungsstücken überhaupt etwas Außergewöhn*

liches, wenn nicht Unmögliches war.

Ursprünglich waren alle weiblichen Gewänder so

weit, daß man sie über den Kopf streifen konnte

und keinen weiteren Verschluß brauchte. Mit der

Verengung der Kleider, welche sich schon im 11. Jahr*

hundert vereinzelt zeigte, wurde das unmöglich. In

den Kostümgeschichten ist dann immer viel die Rede

von der neuen Mode, die Kleider an den Seiten des

Rumpfes auszuschneiden und mittels Schnüren den

Stoff zusammenzuziehen, so daß die Körperformen

hervortraten. Ich bin geneigt, diese Art des Ver*

Schlusses trotz seiner häufigen Erwähnung als Selten*

heit und nicht als Durchschnittstyp anzusehen, als

eine extravagante Modetorheit einiger zweideutiger

Frauen. Schon die ganze primitive Konstruktion dieser

Kleider muß, das wird jedem des Schneiderns Kun*

digen einleuchten, bei längerem Tragen und bei Ver*

richtungen im Haushalt einen so unmöglichen Sitz

und ungewollte Faltenbildung erzeugt haben, daß

sich für eine allgemeine Mode dieses Verfahren un*

bedingt als unpraktisch und unschön erwiesen haben

muß. Das Natürliche und Selbstverständliche war, daß

man die Kleider, welche man wegen ihrer Enge nicht

mehr über den Kopf ziehen konnte, vorn herunter

so weit als nötig aufschnitt und mit Schnüren oder

Knöpfen wieder schloß. Die Abbildungen jener Zeit

geben uns ja leider die technischen Einzelheiten der

Gewandstücke nur sehr unvollkommen wieder und

lassen uns überdasVorhandensein der Nähte gänzlich

im unklaren; diesen Vorderverschluß in Gestalt von

Schnüren oder Knöpfen können wir jedoch auf einer

ganzen Reihe von Darstellungen verfolgen.

Wir sind in der Lage, als Beispiel die Darstellung

eines Hochzeitskleids aus der nach unserer Ansicht

für das „goldene Gewand“ in Frage kommenden

Zeit vorzuführen. Auf einer französischen Miniatur

von etwa 1370 (Abb. 2) mit einer Hochzeit zeigt

das Kleid der Braut deutlich eine solche Knopfung

an der Brust. Ein weiteres Beispiel für

Schnürung bietet u. a. das bekannte

Grabmal des Grafen von Wertheim und

seiner Frauen, für Knopfung das Grab*

mal der Elisabeth von Erbach.

Auf die an sich ganz unnatürliche

und unbequeme Mode des Rücken*

Verschlusses konnte nur eine raffinierte

Schneidertechnik verfallen, die zu da*

maliger Zeit erst im Werden war und

die mit ihren Absonderlichkeiten sofort

Widerspruch hervorrufen mußte. Eine

Chronik von Klosterneuburg berichtet

denn auch: „Anno 1410 und etliche Jahre

davor trugen die Edeileute und später

Abb. 2. Französische Miniatur um 1375. (Paris, NationabBibliothek)