Andrea Riccio, der schöne Spiegelrahmen des Luca

della Robbia oder die beiden knieenden, dem Benedetto

da Majano zugeschriebenen Engel. Die weibliche Por-

trätbüste und das bemalte Madonnenrelief aus Stuck von

Desiderio da Settignano sind großen Interesses sicher.

Unter den in der Literatur wiederholt publizierten deut-

schen Skulpturen steht an erster Stelle die bekannte

große Terrakottagruppe der Lorcher Kreuztragung,

Teil eines 1404 gestifteten Altares, die aus 19 Figuren

und einem knieenden Stifter besteht. Es folgen die vie-

len im ursprünglichen Zustand erhaltenen Stücke goti-

scher Holzplastik, wie der heilige Georg mit dem

Drachen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts,

der heilige Sebastian (um 1490), der dem Meister des

Kefermarkter Altares zugeschrieben wird, die knieende

Brixener Madonna (15. Jahrh,), die von einer Anbetung

des Kindes stammt — der Josef dieser Gruppe steht im

Deutschen Museum in Berlin —- und eines der inter-

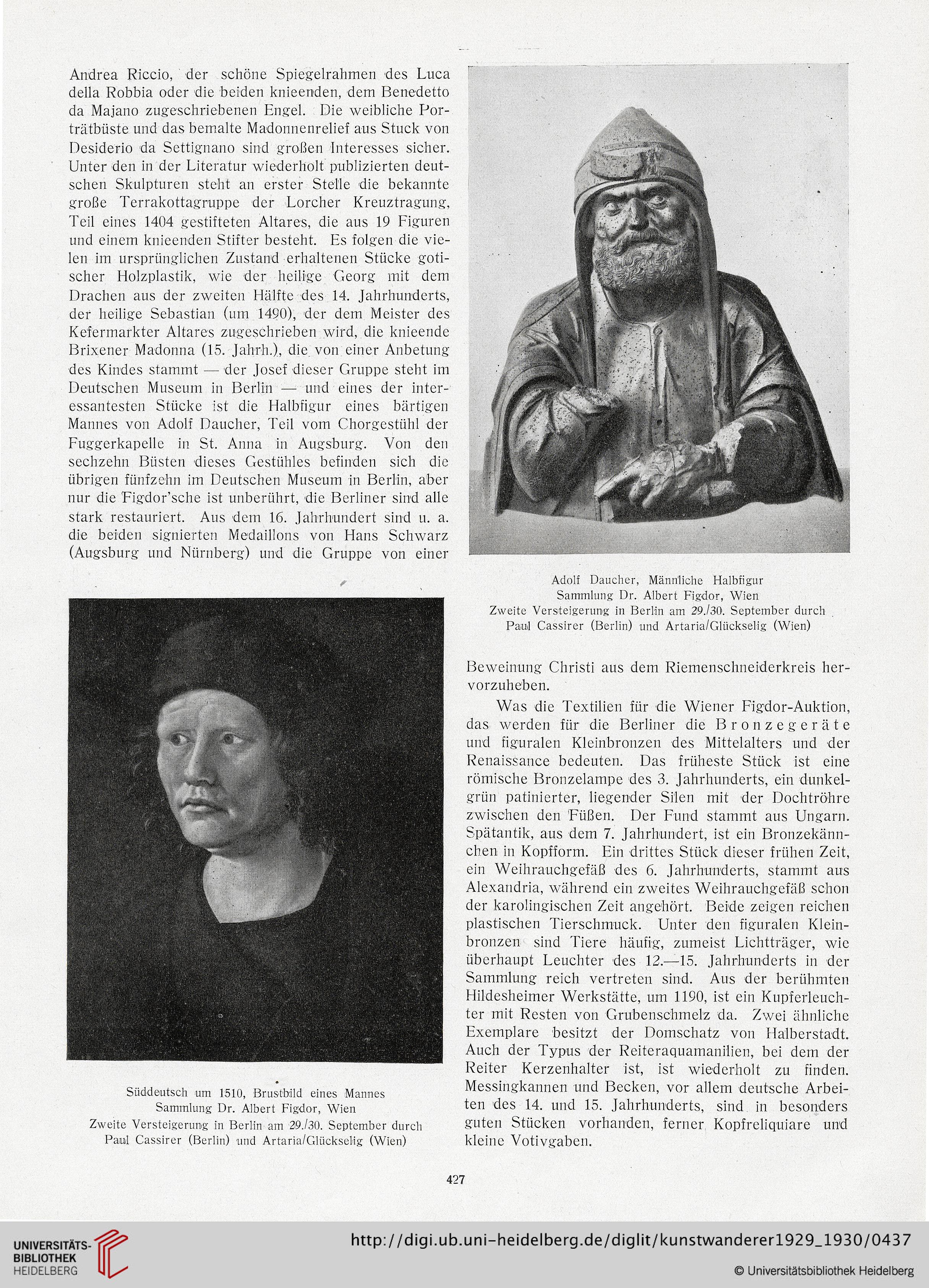

essantesten Stücke ist die Halbfigur eines bärtigen

Mannes von Adolf Daucher, Teil vom Chorgestühl der

Fuggerkapelle in St. Anna in Augsburg. Von den

sechzehn Büsten dieses Gestühles befinden sich die

übrigen fünfzehn im Deutschen Museum in Berlin, aber

nur die Figdor’sche ist unberührt, die Berliner sind alle

stark restauriert. Aus dem 16. Jahrhundert sind u. a.

die beiden signierten Medaillons von Hans Schwarz

(Augsburg und Nürnberg) und die Gruppe von einer

Süddeutsch um 1510, Brustbild eines Mannes

Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien

Zweite Versteigerung in Berlin am 29./3Ö; September durch

Paul Cassirer (Berlin) und Artaria/Glückselig (Wien)

Adolf Daucher, Männliche Halbfigur

Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien

Zweite Versteigerung in Berlin am 29.130. September durch

Paul Cassirer (Berlin) und Artaria/Glückselig (Wien)

Beweinung Christi aus dem Riemenschneiderkreis her-

vorzuheben.

Was die Textilien für die Wiener Figdor-Auktion,

das werden für die Berliner die Bronzegeräte

und figuralen Kleinbronzen des Mittelalters und der

Renaissance bedeuten. Das früheste Stück ist eine

römische Bronzelampe des 3. Jahrhunderts, ein dunkel-

grün patinierter, liegender Silen mit der Dochtröhre

zwischen den Füßen. Der Fund stammt aus Ungarn.

Spätantik, aus dem 7. Jahrhundert, ist ein Bronzekänn-

chen in Kopfform. Ein drittes Stück dieser frühen Zeit,

ein Weihrauchgefäß des 6. Jahrhunderts, stammt aus

Alexandria, während ein zweites Weihrauchgefäß schon

der karolingischen Zeit angehört. Beide zeigen reichen

plastischen Tierschmuck. Unter den figuralen Klein-

bronzen sind Tiere häufig, zumeist Lichtträger, wie

überhaupt Leuchter des 12.—15. Jahrhunderts in der

Sammlung reich vertreten sind. Aus der berühmten

Hildesheimer Werkstätte, um 1190, ist ein Kupferleuch-

ter mit Resten von Grubenschmelz da. Zwei ähnliche

Exemplare besitzt der Domschatz von Halberstadt.

Auch der Typus der Reiteraquamanilien, bei dem der

Reiter Kerzenhalter ist, ist wiederholt zu finden.

Messingkannen und Becken, vor allem deutsche Arbei-

ten des 14. und 15. Jahrhunderts, sind in besonders

guten Stücken vorhanden, ferner Kopfreliquiare und

kleine Votivgaben.

427

della Robbia oder die beiden knieenden, dem Benedetto

da Majano zugeschriebenen Engel. Die weibliche Por-

trätbüste und das bemalte Madonnenrelief aus Stuck von

Desiderio da Settignano sind großen Interesses sicher.

Unter den in der Literatur wiederholt publizierten deut-

schen Skulpturen steht an erster Stelle die bekannte

große Terrakottagruppe der Lorcher Kreuztragung,

Teil eines 1404 gestifteten Altares, die aus 19 Figuren

und einem knieenden Stifter besteht. Es folgen die vie-

len im ursprünglichen Zustand erhaltenen Stücke goti-

scher Holzplastik, wie der heilige Georg mit dem

Drachen aus der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts,

der heilige Sebastian (um 1490), der dem Meister des

Kefermarkter Altares zugeschrieben wird, die knieende

Brixener Madonna (15. Jahrh,), die von einer Anbetung

des Kindes stammt — der Josef dieser Gruppe steht im

Deutschen Museum in Berlin —- und eines der inter-

essantesten Stücke ist die Halbfigur eines bärtigen

Mannes von Adolf Daucher, Teil vom Chorgestühl der

Fuggerkapelle in St. Anna in Augsburg. Von den

sechzehn Büsten dieses Gestühles befinden sich die

übrigen fünfzehn im Deutschen Museum in Berlin, aber

nur die Figdor’sche ist unberührt, die Berliner sind alle

stark restauriert. Aus dem 16. Jahrhundert sind u. a.

die beiden signierten Medaillons von Hans Schwarz

(Augsburg und Nürnberg) und die Gruppe von einer

Süddeutsch um 1510, Brustbild eines Mannes

Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien

Zweite Versteigerung in Berlin am 29./3Ö; September durch

Paul Cassirer (Berlin) und Artaria/Glückselig (Wien)

Adolf Daucher, Männliche Halbfigur

Sammlung Dr. Albert Figdor, Wien

Zweite Versteigerung in Berlin am 29.130. September durch

Paul Cassirer (Berlin) und Artaria/Glückselig (Wien)

Beweinung Christi aus dem Riemenschneiderkreis her-

vorzuheben.

Was die Textilien für die Wiener Figdor-Auktion,

das werden für die Berliner die Bronzegeräte

und figuralen Kleinbronzen des Mittelalters und der

Renaissance bedeuten. Das früheste Stück ist eine

römische Bronzelampe des 3. Jahrhunderts, ein dunkel-

grün patinierter, liegender Silen mit der Dochtröhre

zwischen den Füßen. Der Fund stammt aus Ungarn.

Spätantik, aus dem 7. Jahrhundert, ist ein Bronzekänn-

chen in Kopfform. Ein drittes Stück dieser frühen Zeit,

ein Weihrauchgefäß des 6. Jahrhunderts, stammt aus

Alexandria, während ein zweites Weihrauchgefäß schon

der karolingischen Zeit angehört. Beide zeigen reichen

plastischen Tierschmuck. Unter den figuralen Klein-

bronzen sind Tiere häufig, zumeist Lichtträger, wie

überhaupt Leuchter des 12.—15. Jahrhunderts in der

Sammlung reich vertreten sind. Aus der berühmten

Hildesheimer Werkstätte, um 1190, ist ein Kupferleuch-

ter mit Resten von Grubenschmelz da. Zwei ähnliche

Exemplare besitzt der Domschatz von Halberstadt.

Auch der Typus der Reiteraquamanilien, bei dem der

Reiter Kerzenhalter ist, ist wiederholt zu finden.

Messingkannen und Becken, vor allem deutsche Arbei-

ten des 14. und 15. Jahrhunderts, sind in besonders

guten Stücken vorhanden, ferner Kopfreliquiare und

kleine Votivgaben.

427