119

1889.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.

120

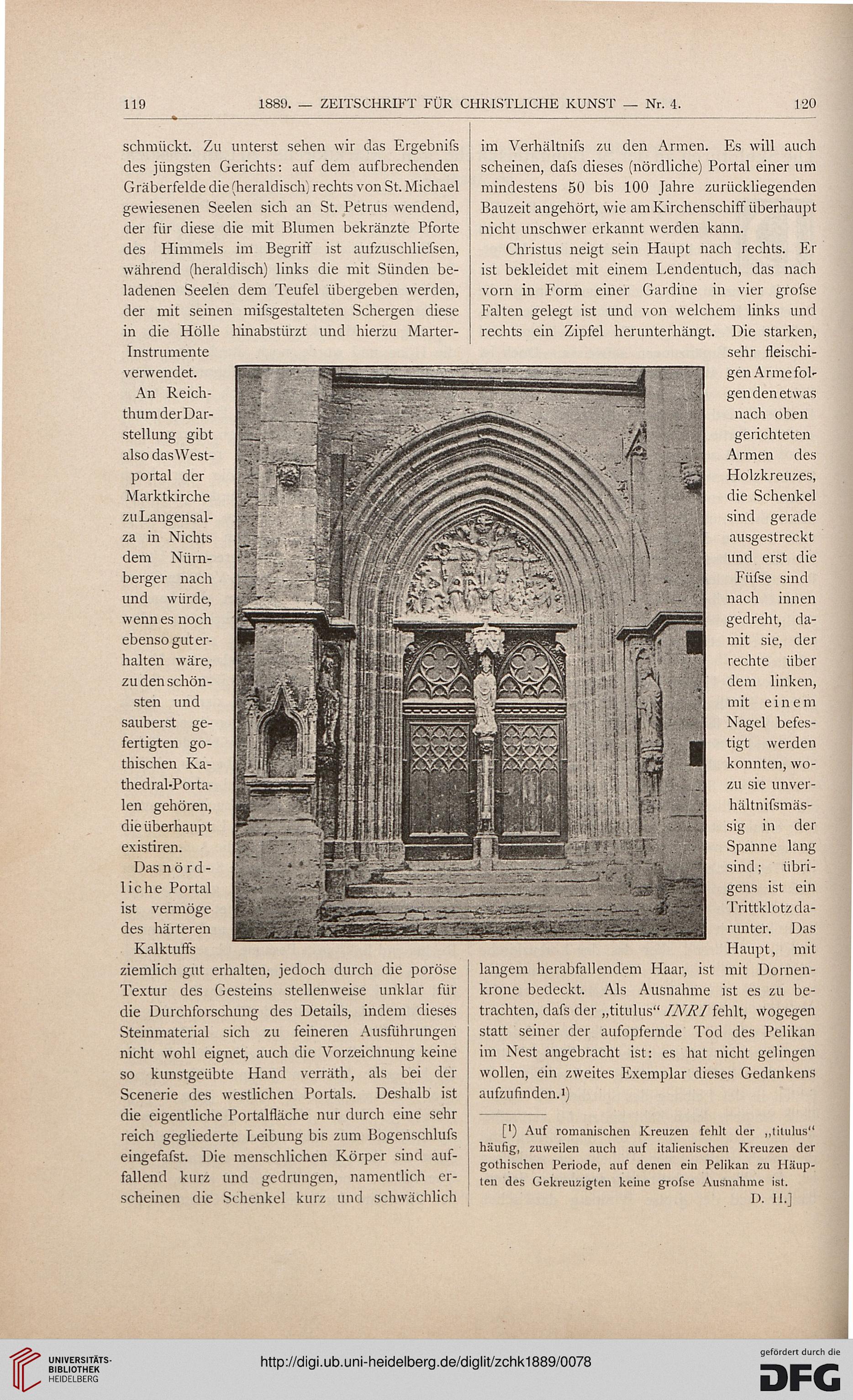

schmückt. Zu Unterst sehen wir das Ergebnifs

des jüngsten Gerichts: auf dem aufbrechenden

Gräberfelde die (heraldisch) rechts von St. Michael

gewiesenen Seelen sich an St. Petrus wendend,

der für diese die mit Blumen bekränzte Pforte

des Himmels im Begriff ist aufzuschliefsen,

während (heraldisch) links die mit Sünden be-

ladenen Seelen dem Teufel übergeben werden,

der mit seinen mifsgestalteten Schergen diese

in die Hölle hinabstürzt und hierzu Marter-

Instrumente

verwendet.

An Reich-

thumderDar-

stellung gibt

also das West-

portal der

Marktkirche

zu Langensal-

za in Nichts

dem Nürn-

berger nach

und würde,

wenn es noch

ebenso gut er-

halten wäre,

zu den schön-

sten und

säuberst ge-

fertigten go-

thischen Ka-

thedral-Porta-

len gehören,

die überhaupt

existiren.

Das nörd-

liche Portal

ist vermöge

des härteren

Kalktuffs

ziemlich gut erhalten, jedoch durch die poröse

Textur des Gesteins stellenweise unklar für

die Durchforschung des Details, indem dieses

Steinmaterial sich zu feineren Ausführungen

nicht wohl eignet, auch die Vorzeichnung keine

so kunstgeübte Hand verräth, als bei der

Scenerie des westlichen Portals. Deshalb ist

die eigentliche Portalfläche nur durch eine sehr

reich gegliederte Leibung bis zum Bogenschlufs

eingefafst. Die menschlichen Körper sind auf-

fallend kurz und gedrungen, namentlich er-

scheinen die Schenkel kurz und schwächlich

im Verhältnifs zu den Armen. Es will auch

scheinen, dafs dieses (nördliche) Portal einer um

mindestens 50 bis 100 Jahre zurückliegenden

Bauzeit angehört, wie am Kirchenschiff überhaupt

nicht unschwer erkannt werden kann.

Christus neigt sein Haupt nach rechts. Er

ist bekleidet mit einem Lendentuch, das nach

vorn in Form einer Gardine in vier grofse

Falten gelegt ist und von welchem links und

rechts ein Zipfel herunterhängt. Die starken,

sehr fleischi-

gen Arme fol'

gen den etwas

nach oben

gerichteten

Armen des

Holzkreuzes,

die Schenkel

sind gerade

ausgestreckt

und erst die

Füfse sind

nach innen

gedreht, da-

mit sie, der

rechte über

dem linken,

mit einem

Nagel befes-

tigt werden

konnten, wo-

zu sie unver-

hältnifsmäs-

sig in der

Spanne lang

sind; übri-

gens ist ein

Trittklotz da-

runter. Das

Haupt, mit

langem herabfallendem Haar, ist mit Dornen-

krone bedeckt. Als Ausnahme ist es zu be-

trachten, dafs der „titulus" INRI fehlt, wogegen

statt seiner der aufopfernde Tod des Pelikan

im Nest angebracht ist: es hat nicht gelingen

wollen, ein zweites Exemplar dieses Gedankens

aufzufinden.1)

[') Auf romanischen Kreuzen fehlt der „titulus"

häufig, zuweilen auch auf italienischen Kreuzen der

gothischen Periode, auf denen ein Pelikan zu Häup-

ten des Gekreuzigten keine grofse Ausnahme ist.

D. 11.]

1889.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 4.

120

schmückt. Zu Unterst sehen wir das Ergebnifs

des jüngsten Gerichts: auf dem aufbrechenden

Gräberfelde die (heraldisch) rechts von St. Michael

gewiesenen Seelen sich an St. Petrus wendend,

der für diese die mit Blumen bekränzte Pforte

des Himmels im Begriff ist aufzuschliefsen,

während (heraldisch) links die mit Sünden be-

ladenen Seelen dem Teufel übergeben werden,

der mit seinen mifsgestalteten Schergen diese

in die Hölle hinabstürzt und hierzu Marter-

Instrumente

verwendet.

An Reich-

thumderDar-

stellung gibt

also das West-

portal der

Marktkirche

zu Langensal-

za in Nichts

dem Nürn-

berger nach

und würde,

wenn es noch

ebenso gut er-

halten wäre,

zu den schön-

sten und

säuberst ge-

fertigten go-

thischen Ka-

thedral-Porta-

len gehören,

die überhaupt

existiren.

Das nörd-

liche Portal

ist vermöge

des härteren

Kalktuffs

ziemlich gut erhalten, jedoch durch die poröse

Textur des Gesteins stellenweise unklar für

die Durchforschung des Details, indem dieses

Steinmaterial sich zu feineren Ausführungen

nicht wohl eignet, auch die Vorzeichnung keine

so kunstgeübte Hand verräth, als bei der

Scenerie des westlichen Portals. Deshalb ist

die eigentliche Portalfläche nur durch eine sehr

reich gegliederte Leibung bis zum Bogenschlufs

eingefafst. Die menschlichen Körper sind auf-

fallend kurz und gedrungen, namentlich er-

scheinen die Schenkel kurz und schwächlich

im Verhältnifs zu den Armen. Es will auch

scheinen, dafs dieses (nördliche) Portal einer um

mindestens 50 bis 100 Jahre zurückliegenden

Bauzeit angehört, wie am Kirchenschiff überhaupt

nicht unschwer erkannt werden kann.

Christus neigt sein Haupt nach rechts. Er

ist bekleidet mit einem Lendentuch, das nach

vorn in Form einer Gardine in vier grofse

Falten gelegt ist und von welchem links und

rechts ein Zipfel herunterhängt. Die starken,

sehr fleischi-

gen Arme fol'

gen den etwas

nach oben

gerichteten

Armen des

Holzkreuzes,

die Schenkel

sind gerade

ausgestreckt

und erst die

Füfse sind

nach innen

gedreht, da-

mit sie, der

rechte über

dem linken,

mit einem

Nagel befes-

tigt werden

konnten, wo-

zu sie unver-

hältnifsmäs-

sig in der

Spanne lang

sind; übri-

gens ist ein

Trittklotz da-

runter. Das

Haupt, mit

langem herabfallendem Haar, ist mit Dornen-

krone bedeckt. Als Ausnahme ist es zu be-

trachten, dafs der „titulus" INRI fehlt, wogegen

statt seiner der aufopfernde Tod des Pelikan

im Nest angebracht ist: es hat nicht gelingen

wollen, ein zweites Exemplar dieses Gedankens

aufzufinden.1)

[') Auf romanischen Kreuzen fehlt der „titulus"

häufig, zuweilen auch auf italienischen Kreuzen der

gothischen Periode, auf denen ein Pelikan zu Häup-

ten des Gekreuzigten keine grofse Ausnahme ist.

D. 11.]