393

1889.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.

394

Der Belt der Kirche zu Bützow.

Mit Abbildung:.

n einem Vertrage über die Rechts-

verhältnisse einer im Kirchspiele

Hornstorf bei Wismar zu erbauen-

]i den Kapelle von 1481 wird fest-

gesetzt, dafs dem Pfarrherrn dasjenige zufallen

sollte, was auf den Altar geopfert würde, und

dann weiter bestimmt, dafs alle anderen Obla-

tionen, yd werde vor de bilde ghehangen, in de

blocke gestehen, uppe de wachtschalen edder'

de bedelbrede ghegeven,

von den Vorstehern für

die Kapelle gesammelt

werden sollten; auch

sollte von letzteren am

Tage des heil. Lauren-

tius (des Patrons von

Hornstorf) mit dem

brede nicht kollektirt

werden. Ob dieses Ein-

sammeln von Opfer-

gaben mittelst eines

Brettes allgemein üb-

lich war, ist mir nicht

bekannt, und möchte

ich es aus dem Grunde

fast bezweifeln, da ich

bei Otte-Wernicke

nichts davon finde. Aus

Schleswig-Holstein be-

richtet das vortreffliche

Inventarium der dor-

tigen Bau- und Kunst-

denkmäler einzig von

einer sogen. Almosen-

schaufel in Oldesloe (II. 537), in Meklenburg

aber hat sich dies Geräth, beelt, bedelt,

bedel genannt, mehrfach und in Gebrauch

erhalten, namentlich in den Kirchen zu Stern-

berg, Neuburg und Steffenshagen und zu Bützow.

Jene bestehen aus einem ringsum mit einer

Leiste und hinten mit einem Stiele versehenen

Brette von etwa Fufses Länge, auf welchem

vor dem Stiele ein zweites, der Regel nach

mit dem Bilde des Patrons geziertes Brett

im Winkel angebracht ist, so dafs der sam-

melnde Vorsteher nicht sehen kann, was auf

das Brett gelegt wird. Aehnlich wohl, aber

ungleich reicher gestaltet ist ein Belt der ehe-

maligen Kollegiatkirche in der Stadt Bützow,

über welches seltene Stück eine Mittheilung

am Platze sein dürfte.

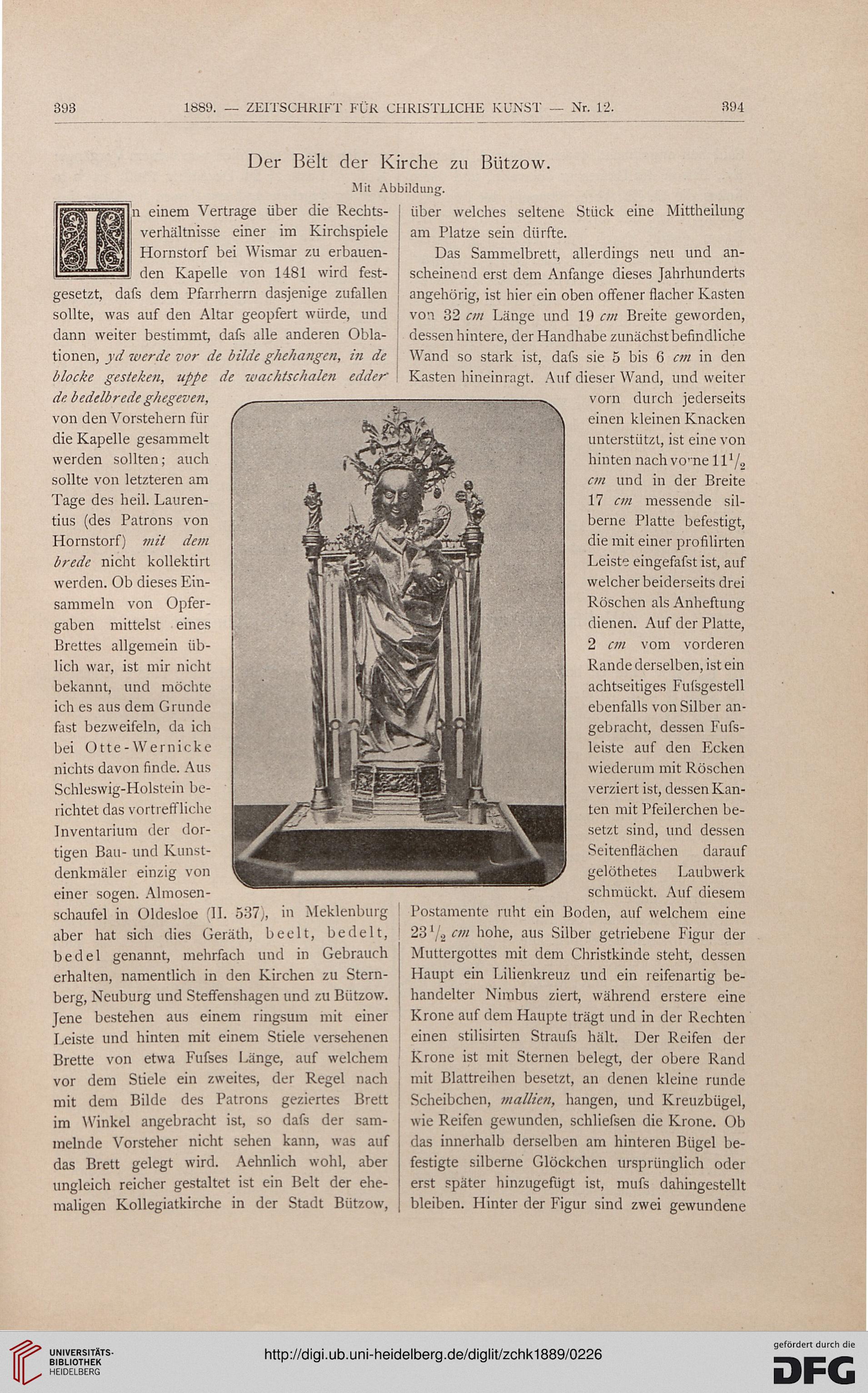

Das Sammelbrett, allerdings neu und an-

scheinend erst dem Anfange dieses Jahrhunderts

angehörig, ist hier ein oben offener flacher Kasten

von 32 cm Länge und 19 cm Breite geworden,

dessen hintere, der Handhabe zunächst befindliche

Wand so stark ist, dafs sie 5 bis 6 cm in den

Kasten hineinragt. Auf dieser Wand, und weiter

vorn durch jederseits

einen kleinen Knacken

unterstützt, ist eine von

hinten nach vo-ne ll1^

cm und in der Breite

17 cm messende sil-

berne Platte befestigt,

die mit einer profilirten

Leiste eingefafst ist, auf

welcher beiderseits drei

Röschen als Anheftung

dienen. Auf der Platte,

2 cm vom vorderen

Rande derselben, ist ein

achtseitiges Fufsgestell

ebenfalls von Silber an-

gebracht, dessen Fufs-

leiste auf den Ecken

wiederum mit Röschen

verziert ist, dessen Kan-

ten mit Pfeilerchen be-

setzt sind, und dessen

Seitenflächen darauf

gelöthetes Laubwerk

schmückt. Auf diesem

Postamente ruht ein Boden, auf welchem eine

23 7-2 cm bohe, aus Silber getriebene Figur der

Muttergottes mit dem Christkinde steht, dessen

Haupt ein Lilienkreuz und ein reifenartig be-

handelter Nimbus ziert, während erstere eine

Krone auf dem Haupte trägt und in der Rechten

einen stilisirten Straufs hält. Der Reifen der

Krone ist mit Sternen belegt, der obere Rand

mit Blattreihen besetzt, an denen kleine runde

Scheibchen, mallicn, hangen, und Kreuzbügel,

wie Reifen gewunden, schliefsen die Krone. Ob

das innerhalb derselben am hinteren Bügel be-

festigte silberne Glöckchen ursprünglich oder

erst später hinzugefügt ist, mufs dahingestellt

bleiben. Hinter der Figur sind zwei gewundene

1889.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST — Nr. 12.

394

Der Belt der Kirche zu Bützow.

Mit Abbildung:.

n einem Vertrage über die Rechts-

verhältnisse einer im Kirchspiele

Hornstorf bei Wismar zu erbauen-

]i den Kapelle von 1481 wird fest-

gesetzt, dafs dem Pfarrherrn dasjenige zufallen

sollte, was auf den Altar geopfert würde, und

dann weiter bestimmt, dafs alle anderen Obla-

tionen, yd werde vor de bilde ghehangen, in de

blocke gestehen, uppe de wachtschalen edder'

de bedelbrede ghegeven,

von den Vorstehern für

die Kapelle gesammelt

werden sollten; auch

sollte von letzteren am

Tage des heil. Lauren-

tius (des Patrons von

Hornstorf) mit dem

brede nicht kollektirt

werden. Ob dieses Ein-

sammeln von Opfer-

gaben mittelst eines

Brettes allgemein üb-

lich war, ist mir nicht

bekannt, und möchte

ich es aus dem Grunde

fast bezweifeln, da ich

bei Otte-Wernicke

nichts davon finde. Aus

Schleswig-Holstein be-

richtet das vortreffliche

Inventarium der dor-

tigen Bau- und Kunst-

denkmäler einzig von

einer sogen. Almosen-

schaufel in Oldesloe (II. 537), in Meklenburg

aber hat sich dies Geräth, beelt, bedelt,

bedel genannt, mehrfach und in Gebrauch

erhalten, namentlich in den Kirchen zu Stern-

berg, Neuburg und Steffenshagen und zu Bützow.

Jene bestehen aus einem ringsum mit einer

Leiste und hinten mit einem Stiele versehenen

Brette von etwa Fufses Länge, auf welchem

vor dem Stiele ein zweites, der Regel nach

mit dem Bilde des Patrons geziertes Brett

im Winkel angebracht ist, so dafs der sam-

melnde Vorsteher nicht sehen kann, was auf

das Brett gelegt wird. Aehnlich wohl, aber

ungleich reicher gestaltet ist ein Belt der ehe-

maligen Kollegiatkirche in der Stadt Bützow,

über welches seltene Stück eine Mittheilung

am Platze sein dürfte.

Das Sammelbrett, allerdings neu und an-

scheinend erst dem Anfange dieses Jahrhunderts

angehörig, ist hier ein oben offener flacher Kasten

von 32 cm Länge und 19 cm Breite geworden,

dessen hintere, der Handhabe zunächst befindliche

Wand so stark ist, dafs sie 5 bis 6 cm in den

Kasten hineinragt. Auf dieser Wand, und weiter

vorn durch jederseits

einen kleinen Knacken

unterstützt, ist eine von

hinten nach vo-ne ll1^

cm und in der Breite

17 cm messende sil-

berne Platte befestigt,

die mit einer profilirten

Leiste eingefafst ist, auf

welcher beiderseits drei

Röschen als Anheftung

dienen. Auf der Platte,

2 cm vom vorderen

Rande derselben, ist ein

achtseitiges Fufsgestell

ebenfalls von Silber an-

gebracht, dessen Fufs-

leiste auf den Ecken

wiederum mit Röschen

verziert ist, dessen Kan-

ten mit Pfeilerchen be-

setzt sind, und dessen

Seitenflächen darauf

gelöthetes Laubwerk

schmückt. Auf diesem

Postamente ruht ein Boden, auf welchem eine

23 7-2 cm bohe, aus Silber getriebene Figur der

Muttergottes mit dem Christkinde steht, dessen

Haupt ein Lilienkreuz und ein reifenartig be-

handelter Nimbus ziert, während erstere eine

Krone auf dem Haupte trägt und in der Rechten

einen stilisirten Straufs hält. Der Reifen der

Krone ist mit Sternen belegt, der obere Rand

mit Blattreihen besetzt, an denen kleine runde

Scheibchen, mallicn, hangen, und Kreuzbügel,

wie Reifen gewunden, schliefsen die Krone. Ob

das innerhalb derselben am hinteren Bügel be-

festigte silberne Glöckchen ursprünglich oder

erst später hinzugefügt ist, mufs dahingestellt

bleiben. Hinter der Figur sind zwei gewundene