101

Vom Victor Emanuel-Denkmal in Rom.

1 02

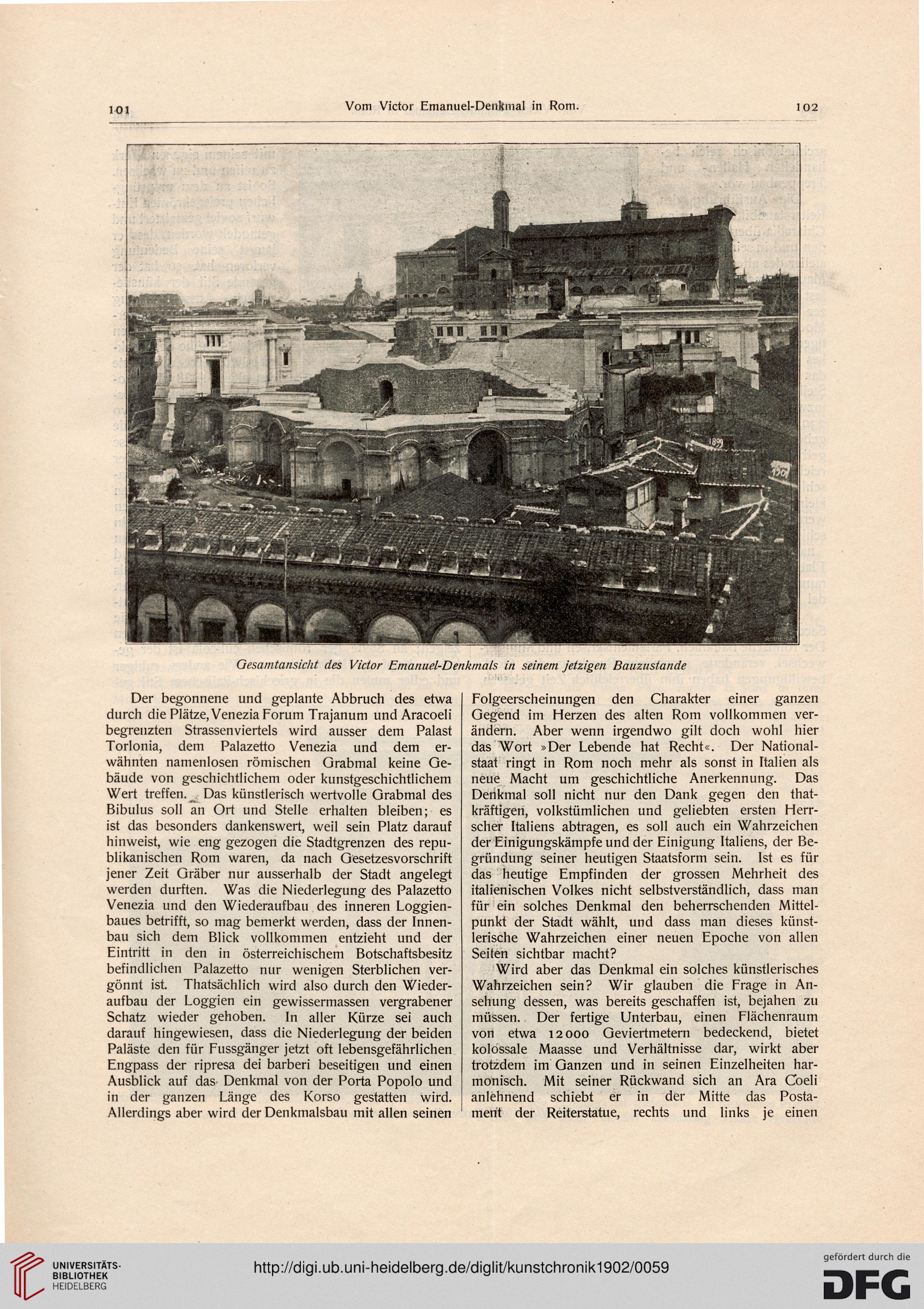

Gesamtansicht des Victor Emanuel-Denkmals in seinem jetzigen Bauzustande

Der begonnene und geplante Abbruch des etwa

durch die Plätze, Venezia Forum Trajanum und Aracoeli

begrenzten Strassenviertels wird ausser dem Palast

Torlonia, dem Palazetto Venezia und dem er-

wähnten namenlosen römischen Grabmal keine Ge-

bäude von geschichtlichem oder kunstgeschichtlichem

Wert treffen. _ Das künstlerisch wertvolle Grabmal des

Bibulus soll an Ort und Stelle erhalten bleiben; es

ist das besonders dankenswert, weil sein Platz darauf

hinweist, wie eng gezogen die Stadtgrenzen des repu-

blikanischen Rom waren, da nach Gesetzesvorschrift

jener Zeit Gräber nur ausserhalb der Stadt angelegt

werden durften. Was die Niederlegung des Palazetto

Venezia und den Wiederaufbau des inneren Loggien-

baues betrifft, so mag bemerkt werden, dass der Innen-

bau sich dem Blick vollkommen entzieht und der

Eintritt in den in österreichischem Botschaftsbesitz

befindlichen Palazetto nur wenigen Sterblichen ver-

gönnt ist. Thatsächlich wird also durch den Wieder-

aufbau der Loggien ein gewissermassen vergrabener

Schatz wieder gehoben. In aller Kürze sei auch

darauf hingewiesen, dass die Niederlegung der beiden

Paläste den für Fussgänger jetzt oft lebensgefährlichen

Engpass der ripresa dei barberi beseitigen und einen

Ausblick auf das Denkmal von der Porta Popolo und

in der ganzen Länge des Korso gestatten wird.

Allerdings aber wird der Denkmalsbau mit allen seinen

Folgeerscheinungen den Charakter einer ganzen

Gegend im Herzen des alten Rom vollkommen ver-

ändern. Aber wenn irgendwo gilt doch wohl hier

das Wort »Der Lebende hat Recht«. Der National-

staat ringt in Rom noch mehr als sonst in Italien als

neue Macht um geschichtliche Anerkennung. Das

Denkmal soll nicht nur den Dank gegen den that-

kräftigen, volkstümlichen und geliebten ersten Herr-

scher Italiens abtragen, es soll auch ein Wahrzeichen

der Einigungskämpfe und der Einigung Italiens, der Be-

gründung seiner heutigen Staatsform sein. Ist es für

das heutige Empfinden der grossen Mehrheit des

italienischen Volkes nicht selbstverständlich, dass man

für ein solches Denkmal den beherrschenden Mittel-

punkt der Stadt wählt, und dass man dieses künst-

lerische Wahrzeichen einer neuen Epoche von allen

Seiten sichtbar macht?

Wird aber das Denkmal ein solches künstlerisches

Wahrzeichen sein? Wir glauben die Frage in An-

sehung dessen, was bereits geschaffen ist, bejahen zu

müssen. Der fertige Unterbau, einen Flächenraum

von etwa 12000 Geviertmetern bedeckend, bietet

kolossale Maasse und Verhältnisse dar, wirkt aber

trotzdem im Ganzen und in seinen Einzelheiten har-

monisch. Mit seiner Rückwand sich an Ära Coeli

anlehnend schiebt er in der Mitte das Posta-

ment der Reiterstatue, rechts und links je einen

Vom Victor Emanuel-Denkmal in Rom.

1 02

Gesamtansicht des Victor Emanuel-Denkmals in seinem jetzigen Bauzustande

Der begonnene und geplante Abbruch des etwa

durch die Plätze, Venezia Forum Trajanum und Aracoeli

begrenzten Strassenviertels wird ausser dem Palast

Torlonia, dem Palazetto Venezia und dem er-

wähnten namenlosen römischen Grabmal keine Ge-

bäude von geschichtlichem oder kunstgeschichtlichem

Wert treffen. _ Das künstlerisch wertvolle Grabmal des

Bibulus soll an Ort und Stelle erhalten bleiben; es

ist das besonders dankenswert, weil sein Platz darauf

hinweist, wie eng gezogen die Stadtgrenzen des repu-

blikanischen Rom waren, da nach Gesetzesvorschrift

jener Zeit Gräber nur ausserhalb der Stadt angelegt

werden durften. Was die Niederlegung des Palazetto

Venezia und den Wiederaufbau des inneren Loggien-

baues betrifft, so mag bemerkt werden, dass der Innen-

bau sich dem Blick vollkommen entzieht und der

Eintritt in den in österreichischem Botschaftsbesitz

befindlichen Palazetto nur wenigen Sterblichen ver-

gönnt ist. Thatsächlich wird also durch den Wieder-

aufbau der Loggien ein gewissermassen vergrabener

Schatz wieder gehoben. In aller Kürze sei auch

darauf hingewiesen, dass die Niederlegung der beiden

Paläste den für Fussgänger jetzt oft lebensgefährlichen

Engpass der ripresa dei barberi beseitigen und einen

Ausblick auf das Denkmal von der Porta Popolo und

in der ganzen Länge des Korso gestatten wird.

Allerdings aber wird der Denkmalsbau mit allen seinen

Folgeerscheinungen den Charakter einer ganzen

Gegend im Herzen des alten Rom vollkommen ver-

ändern. Aber wenn irgendwo gilt doch wohl hier

das Wort »Der Lebende hat Recht«. Der National-

staat ringt in Rom noch mehr als sonst in Italien als

neue Macht um geschichtliche Anerkennung. Das

Denkmal soll nicht nur den Dank gegen den that-

kräftigen, volkstümlichen und geliebten ersten Herr-

scher Italiens abtragen, es soll auch ein Wahrzeichen

der Einigungskämpfe und der Einigung Italiens, der Be-

gründung seiner heutigen Staatsform sein. Ist es für

das heutige Empfinden der grossen Mehrheit des

italienischen Volkes nicht selbstverständlich, dass man

für ein solches Denkmal den beherrschenden Mittel-

punkt der Stadt wählt, und dass man dieses künst-

lerische Wahrzeichen einer neuen Epoche von allen

Seiten sichtbar macht?

Wird aber das Denkmal ein solches künstlerisches

Wahrzeichen sein? Wir glauben die Frage in An-

sehung dessen, was bereits geschaffen ist, bejahen zu

müssen. Der fertige Unterbau, einen Flächenraum

von etwa 12000 Geviertmetern bedeckend, bietet

kolossale Maasse und Verhältnisse dar, wirkt aber

trotzdem im Ganzen und in seinen Einzelheiten har-

monisch. Mit seiner Rückwand sich an Ära Coeli

anlehnend schiebt er in der Mitte das Posta-

ment der Reiterstatue, rechts und links je einen