Seite 70.

Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.

April-Heft.

Mtwickelungsgeschichty dev modernen

von L. Hagen, Berlin.

jor Kurzem führte ein Mitarbeiter der Preußischen Jahrbücher in

geistreicher Form den Gedanken aus, daß die Wurzel des

menschlich Bösen im Pessimismus liegt. Er stellte dar, wie der

Glaube des Knaben an die biblischen Erzählungen seiner Mutter dem Jüngling

von der ^.lirm vas-bsr geraubt wird und wie der gereifte Mann, der über

das Autoritätsprinzip der Universität hinauszuschauen vermag, zurückkehrt

zur symbolischen Bedeutung jener Berichte, denen das Rind gespannt lauschte.

Adam, dem die Aufgabe zu Theil wird, allen geschaffenen Dingen einen

Namen zu geben, ist die sachbestimmende ordnende Logik, Eva, die aus der

Rippe, der Nähe des Herzens erwächst, ist das Gefühl, das Lmxflndungs-

leben. Wo sich beide von einander trennen, beginnt der Wahn des „Wissens,

was gut und böse ist" — die Reflexion. Diese erschlägt durch Rain, dem Pessi'

mismus, Abel, den Gxtimismus.

Man kann dies Gleichniß,

ohne dem historischen Zusammen-

hange Gewalt anzuthun, auch auf

die Geschichte der modernen Ge-

und Gefühl, d. h. reines künstlerisches Empfinden einander die Wagschale

halten, schreibt kunstwissenschaftliche Werke, die schon jene Probleme der

Vxtik berühren, welche v. Helmholtz erst in der Gegenwart klargelegt hat.

Die Zeit des Niederganges der Runst am Ende des vorigen und im Anfang

des laufenden Jahrhunderts bietet chqnn wieder geeigneten Boden für das

Unkraut der himmelstürmenden Aesthetik, die mit den Füßen nicht auf der

Erde zu bleiben vermag. Es ist hier nicht am Platze, entscheiden zu wollen,

wieviel negativ oder positiv Förderndes diese Abstraktionen trotz ihrer Ver-

irrungen geleistet haben. Fest steht nur, daß der Niedergang von Runstgeschmack

und Runstgewerbe allemal da eintritt, wo verstehen und Empfinden sich

von einander trennen, sich nicht das rechte Gleichgewicht halten. — Die

Gegenwart, die so eifrig bemüht ist, eine lebende Runst wieder erstehen zu

lassen, scheint mir die Frage der Geschmacksbildung noch nicht genug

im Zusammenhänge mit der Vergangenheit, nicht genug im Sinne der

Entwickelungslehre zu betrachten. — So unbeholfen auch der Satz des

heiligen Augustin von „dem in sich Schönen" und dem „einem anderen

Angepaßten" klingen mag, so wäre uns doch in Bezug auf Kunst-

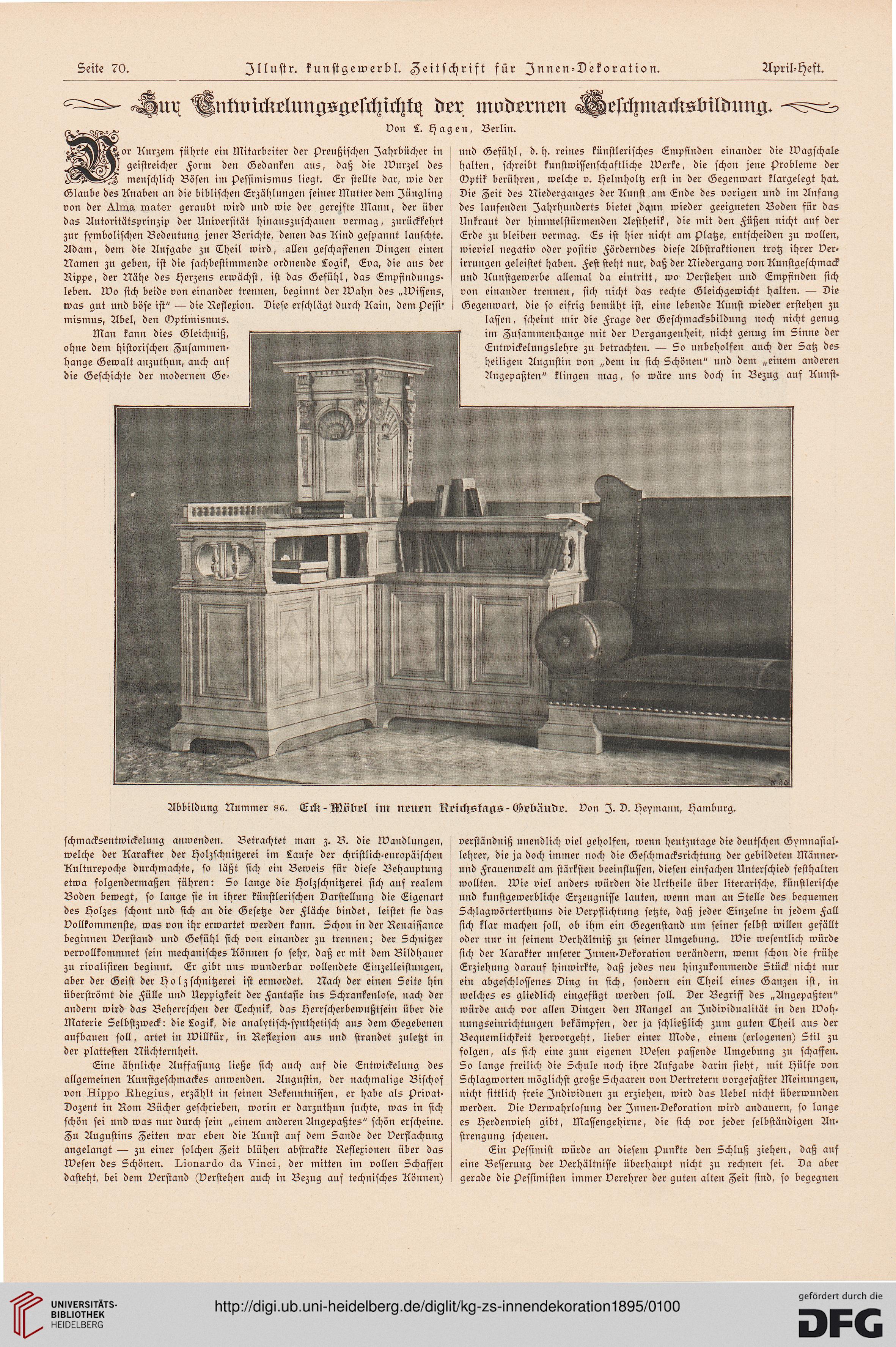

Abbildung Nummer 86. Eck-Möbel im neuen Reichstags - Gebäude, von I. D. Heymann, Hamburg.

schmacksentwickelung anwenden. Betrachtet man z. B. die Wandlungen,

welche der Rarakter der Holzschnitzerei im Laufe der christlich-europäischen

Rulturexoche durchmachte, so läßt sich ein Beweis für diese Behauptung

etwa folgendermaßen führen: So lange die Holzschnitzerei sich auf realem

Boden bewegt, so lange sie in ihrer künstlerischen Darstellung die Eigenart

des Holzes schont und sich an die Gesetze der Fläche bindet, leistet sie das

vollkommenste, was von ihr erwartet werden kann. Schon in der Renaissance

beginnen verstand und Gefühl sich von einander zu trennen; der Schnitzer

vervollkommnet sein mechanisches Rönnen so sehr, daß er mit dem Bildhauer

zu rivalisiren beginnt. Er gibt uns wunderbar vollendete Linzelleistungen,

aber der Geist der Holzschnitzerei ist ermordet. Nach der einen Seite hin

überströmt die Fülle und Uexpigkeit der Fantasie ins Schrankenlose, nach der

andern wird das Beherrschen der Technik, das Herrscherbewußtsein über die

Materie Selbstzweck: die Logik, die analytisch-synthetisch aus dem Gegebenen

aufbauen soll, artet in Willkür, in Reflexion aus und strandet zuletzt in

der plattesten Nüchternheit.

Eine ähnliche Auffassung ließe sich auch auf die Entwickelung des

allgemeinen Runstgeschmackes anwenden. Augustin, der nachmalige Bischof

von klippc, Rbsgius, erzählt in seinen Bekenntnissen, er habe als Privat-

Dozent in Rom Bücher geschrieben, worin er darzuthun suchte, was in sich

schön sei und was nur durch sein „einem anderen Angepaßtes" schön erscheine.

Zu Augustins Zeiten war eben die Runst ans dem Sande der Verflachung

angelangt — zu einer solchen Zeit blühen abstrakte Reflexionen über das

Wesen des Schönen. läonaräo äa Viuoi, der mitten im vollen Schaffen

dasteht, bei dem Verstand (verstehen auch in Bezug auf technisches Rönnen)

verständniß unendlich viel geholfen, wenn heutzutage die deutschen Gymnasial-

lehrer, die ja doch immer noch die Geschmacksrichtung der gebildeten Männer-

und Frauenwelt am stärksten beeinflussen, diesen einfachen Unterschied festhalten

wollten. Wie viel anders würden die Urtheile über literarische, künstlerische

und kunstgewerbliche Erzeugnisse lauten, wenn man an Stelle des bequemen

Schlagwörterthums die Verpflichtung setzte, daß jeder Einzelne in jedem Fall

sich klar machen soll, ob ihm ein Gegenstand um seiner selbst willen gefällt

oder nur in seinem verhältniß zu seiner Umgebung. Wie wesentlich würde

sich der Rarakter unserer Innen-Dekoration verändern, wenn schon die frühe

Erziehung darauf hinwirkte, daß jedes neu hinzukommende Stück nicht nur

ein abgeschlossenes Ding in sich, sondern ein Theil eines Ganzen ist, in

welches es gliedlich eingefügt werden soll. Der Begriff des „Angepaßten"

würde auch vor allen Dingen den Mangel an Individualität in den Woh-

nungseinrichtungen bekämpfen, der ja schließlich zum guten Theil aus der

Bequemlichkeit hervorgeht, lieber einer Mode, einem (erlogenen) Stil zu

folgen, als sich eine zun: eigenen Wesen passende Umgebung zu schaffen.

So lange freilich die Schule noch ihre Aufgabe darin sieht, mit Hülfe von

Schlagworten möglichst große Schaaren von Vertretern vorgefaßter Meinungen,

nicht sittlich freie Individuen zu erziehen, wird das Uebel nicht überwunden

werden. Die Verwahrlosung der Innen-Dekoration wird andauern, so lange

es Herdenvieh gibt, Massengehirne, die sich vor jeder selbständigen An-

strengung scheuen.

Ein Pessimist würde an diesem Punkte den Schluß ziehen, daß aus

eine Besserung der Verhältnisse überhaupt nicht zu rechnen sei. Da aber

gerade die Pessimisten immer Verehrer der guten alten Zeit sind, so begegnen

Zllustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Znnen-Dekoration.

April-Heft.

Mtwickelungsgeschichty dev modernen

von L. Hagen, Berlin.

jor Kurzem führte ein Mitarbeiter der Preußischen Jahrbücher in

geistreicher Form den Gedanken aus, daß die Wurzel des

menschlich Bösen im Pessimismus liegt. Er stellte dar, wie der

Glaube des Knaben an die biblischen Erzählungen seiner Mutter dem Jüngling

von der ^.lirm vas-bsr geraubt wird und wie der gereifte Mann, der über

das Autoritätsprinzip der Universität hinauszuschauen vermag, zurückkehrt

zur symbolischen Bedeutung jener Berichte, denen das Rind gespannt lauschte.

Adam, dem die Aufgabe zu Theil wird, allen geschaffenen Dingen einen

Namen zu geben, ist die sachbestimmende ordnende Logik, Eva, die aus der

Rippe, der Nähe des Herzens erwächst, ist das Gefühl, das Lmxflndungs-

leben. Wo sich beide von einander trennen, beginnt der Wahn des „Wissens,

was gut und böse ist" — die Reflexion. Diese erschlägt durch Rain, dem Pessi'

mismus, Abel, den Gxtimismus.

Man kann dies Gleichniß,

ohne dem historischen Zusammen-

hange Gewalt anzuthun, auch auf

die Geschichte der modernen Ge-

und Gefühl, d. h. reines künstlerisches Empfinden einander die Wagschale

halten, schreibt kunstwissenschaftliche Werke, die schon jene Probleme der

Vxtik berühren, welche v. Helmholtz erst in der Gegenwart klargelegt hat.

Die Zeit des Niederganges der Runst am Ende des vorigen und im Anfang

des laufenden Jahrhunderts bietet chqnn wieder geeigneten Boden für das

Unkraut der himmelstürmenden Aesthetik, die mit den Füßen nicht auf der

Erde zu bleiben vermag. Es ist hier nicht am Platze, entscheiden zu wollen,

wieviel negativ oder positiv Förderndes diese Abstraktionen trotz ihrer Ver-

irrungen geleistet haben. Fest steht nur, daß der Niedergang von Runstgeschmack

und Runstgewerbe allemal da eintritt, wo verstehen und Empfinden sich

von einander trennen, sich nicht das rechte Gleichgewicht halten. — Die

Gegenwart, die so eifrig bemüht ist, eine lebende Runst wieder erstehen zu

lassen, scheint mir die Frage der Geschmacksbildung noch nicht genug

im Zusammenhänge mit der Vergangenheit, nicht genug im Sinne der

Entwickelungslehre zu betrachten. — So unbeholfen auch der Satz des

heiligen Augustin von „dem in sich Schönen" und dem „einem anderen

Angepaßten" klingen mag, so wäre uns doch in Bezug auf Kunst-

Abbildung Nummer 86. Eck-Möbel im neuen Reichstags - Gebäude, von I. D. Heymann, Hamburg.

schmacksentwickelung anwenden. Betrachtet man z. B. die Wandlungen,

welche der Rarakter der Holzschnitzerei im Laufe der christlich-europäischen

Rulturexoche durchmachte, so läßt sich ein Beweis für diese Behauptung

etwa folgendermaßen führen: So lange die Holzschnitzerei sich auf realem

Boden bewegt, so lange sie in ihrer künstlerischen Darstellung die Eigenart

des Holzes schont und sich an die Gesetze der Fläche bindet, leistet sie das

vollkommenste, was von ihr erwartet werden kann. Schon in der Renaissance

beginnen verstand und Gefühl sich von einander zu trennen; der Schnitzer

vervollkommnet sein mechanisches Rönnen so sehr, daß er mit dem Bildhauer

zu rivalisiren beginnt. Er gibt uns wunderbar vollendete Linzelleistungen,

aber der Geist der Holzschnitzerei ist ermordet. Nach der einen Seite hin

überströmt die Fülle und Uexpigkeit der Fantasie ins Schrankenlose, nach der

andern wird das Beherrschen der Technik, das Herrscherbewußtsein über die

Materie Selbstzweck: die Logik, die analytisch-synthetisch aus dem Gegebenen

aufbauen soll, artet in Willkür, in Reflexion aus und strandet zuletzt in

der plattesten Nüchternheit.

Eine ähnliche Auffassung ließe sich auch auf die Entwickelung des

allgemeinen Runstgeschmackes anwenden. Augustin, der nachmalige Bischof

von klippc, Rbsgius, erzählt in seinen Bekenntnissen, er habe als Privat-

Dozent in Rom Bücher geschrieben, worin er darzuthun suchte, was in sich

schön sei und was nur durch sein „einem anderen Angepaßtes" schön erscheine.

Zu Augustins Zeiten war eben die Runst ans dem Sande der Verflachung

angelangt — zu einer solchen Zeit blühen abstrakte Reflexionen über das

Wesen des Schönen. läonaräo äa Viuoi, der mitten im vollen Schaffen

dasteht, bei dem Verstand (verstehen auch in Bezug auf technisches Rönnen)

verständniß unendlich viel geholfen, wenn heutzutage die deutschen Gymnasial-

lehrer, die ja doch immer noch die Geschmacksrichtung der gebildeten Männer-

und Frauenwelt am stärksten beeinflussen, diesen einfachen Unterschied festhalten

wollten. Wie viel anders würden die Urtheile über literarische, künstlerische

und kunstgewerbliche Erzeugnisse lauten, wenn man an Stelle des bequemen

Schlagwörterthums die Verpflichtung setzte, daß jeder Einzelne in jedem Fall

sich klar machen soll, ob ihm ein Gegenstand um seiner selbst willen gefällt

oder nur in seinem verhältniß zu seiner Umgebung. Wie wesentlich würde

sich der Rarakter unserer Innen-Dekoration verändern, wenn schon die frühe

Erziehung darauf hinwirkte, daß jedes neu hinzukommende Stück nicht nur

ein abgeschlossenes Ding in sich, sondern ein Theil eines Ganzen ist, in

welches es gliedlich eingefügt werden soll. Der Begriff des „Angepaßten"

würde auch vor allen Dingen den Mangel an Individualität in den Woh-

nungseinrichtungen bekämpfen, der ja schließlich zum guten Theil aus der

Bequemlichkeit hervorgeht, lieber einer Mode, einem (erlogenen) Stil zu

folgen, als sich eine zun: eigenen Wesen passende Umgebung zu schaffen.

So lange freilich die Schule noch ihre Aufgabe darin sieht, mit Hülfe von

Schlagworten möglichst große Schaaren von Vertretern vorgefaßter Meinungen,

nicht sittlich freie Individuen zu erziehen, wird das Uebel nicht überwunden

werden. Die Verwahrlosung der Innen-Dekoration wird andauern, so lange

es Herdenvieh gibt, Massengehirne, die sich vor jeder selbständigen An-

strengung scheuen.

Ein Pessimist würde an diesem Punkte den Schluß ziehen, daß aus

eine Besserung der Verhältnisse überhaupt nicht zu rechnen sei. Da aber

gerade die Pessimisten immer Verehrer der guten alten Zeit sind, so begegnen