34

nungen mit den Erzeugnissen unverbildeter Kinder-

hand hingewiesen.

! Eine gewisse Folgerichtigkeit ist allerdings der

eben gezeichneten Entwicklung nicht abzusprecken.

Nicht ohne Grund war der Mann, der eine saubere

Nachzeichnung der Natur angefertigk hatte, unzu-

frieden mit seiner Leistung. Er fühlke deutlich, daß

er damit keinen Anspruch auf geistige Beachtung

begründen könne. Er und sein Publikum suchte hin-

ker der „Form" noch ekwas anderes, das eigentlich

Bedeutsame, den „Znhalt". Und der Maler und

Kunstgewerbler unserer Zeit geht noch einen Schritk

weiter, er hält die Welt der Erscheinung überhaupt

nicht für wert, unverändert ins Kunskwerk einzu-

gehen, er stilisiert.

Auf derselben Linie liegen die Extreme des Ku-

bismus und des Expressionismus. Auch hier das ver-

zweifelte Suchen nach dem Bedeutungsvollen im

Kunstwerk und ein wahrer Hah gegen Erscheinung

und Form. Man hatke eben den Zusammenhang

verloren, man war blind geworden für die eigenk-

liche Leistung des Künstlers: üie B e r g e i st i g u n g

des Sichtbaren, die Zusammenfassung unter der

Gewalt der Einheit.

Gustav Britsch hat uns gezeigt, das es keine Form

gibt, der irgend ein Itnhalt gegenüberstünde. Die Form

selber ist es, die den ganzen Gehglt in sich birgk, sie ist

Dokument geistiger Klarheit. Man bekrachte doch

Dürers Grafik, wo jeder Strich von einer Spannung

erfüllt ist, die eine Frage nach dem „Inhalt" ver-

stummen lassen müßke. Der Skrich von Künstlerhand

ist eben grundsätzlich verschieden von der Linie, die

uns im Scheinkunstwerk entgegenkrikt. Hier haben

wir Darstellung, dort Berwirklichung eines Bor-

stellungszusammenhanges. Solange man sich von der

gegenständlichen Deukbarkeit beider Arten -er

Zeichnung irreführen lieh, mußke das Wesen der

Kunst im unklaren bleiben. -

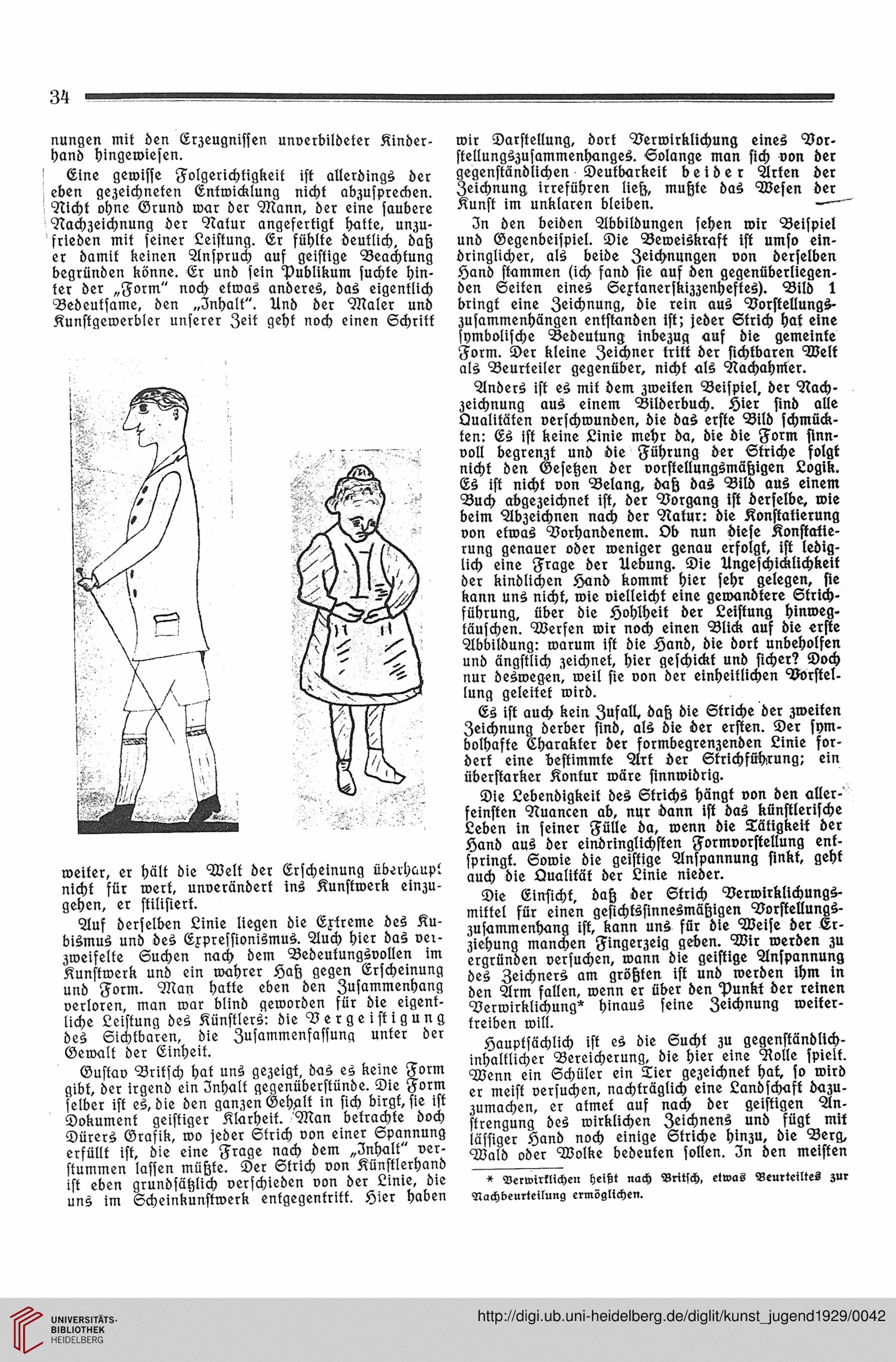

ün den beiden Abbildungen sehen wir Beispiel

und Gegenbeispiel. Die Beweiskraft ist umso ein-

dringlicher, als beide Zeichnungen von derselben

Hand stammen (ich fand sie auf den gegenüberliegen-

den Seiten eines Sextanerskizzenheftes). Bild 1

bringk eine Zeichnung, die rein aus Borstellungs-

zusammenhängen entstanden ist; jeder Strich hat eine

symbolische Bedeutung inbezug auf die gemeinte

Form. Der kleine Zeichner kritt der sichkbaren Melt

als Beurteiler gegenüber, nichk als Nachahnter.

Anders ist es mit dem zweiten Beispiel, der Nach-

zeichnung aus einem Bilderbuch. Hier sind alle

Qualitäten verschwunden, die das erske Bild schmück-

ten: Es ist keine Linie mehr da, die üie Form sinn-

voll begrenzt und die Führung der Striche folgt

nichk den Gesetzen der vorstellungsmäßigen Logik.

Es ist nicht von Belang, daß das Bild aus einem

Buch abgezeichnek ist, der Borgang ist üerselbe, wie

beim Abzeichnen nach der Natur: die Konskatierung

von etwas Borhandenem. Ob nun -iese Konstatie-

rung genauer oder weniger genau erfolgt, ist ledig-

lich eine Frage der Aebung. Die Ungeschicklichkeit

der kindlichen Hand kommt hier sehr gelegen, sie

kann uns nicht, wie vielleicht eine gewandtere Strich-

führung, über die Hohlheit der Leistung hinweg-

käuschen. Werfen wir noch einen Blick auf die erste

Abbildung: warum ist die Hand, die dork unbeholfen

und ängstlich zeichnet, hier geschickt und flcher? Doch

nur deswegen, weil sie von der einheitlichen Borstel-

lung geleitek wird.

Es ist auch kein Zufall. daß die Striche der zweiken

Zeichnung derber sind, als die der ersten. Der sym-

bolhafte Charakter der formbegrenzenden Linie for-

derk eine bestimmte Art der Strichführung: ein

überskarker Konkur wäre sinnwidrig.

Die Lebendigkeit des Skrichs hängt von den aller-

feinsten Nuancen ab, nur dann ist -as künstlerische

Leben in seiner Fülle da, wenn die Tätigkeit der

Hand aus der eindringlichsten Formvorstellung enk-

springk. Sowie die geistige Anspannung sinkt, gehk

auch die Qualität der Linie nieder.

Die Einsichk, daß üer Strich Berwirklichungs-

mitkel für einen gesichksflnnesmäßigen Borstellungs-

zusammenhang isk, kann uns für die Weise der Er-

ziehung manchen Fingerzeig geben. Wir werden zu

ergründen versuchen, wann die geistige Anspannung

des Zeichners am grötzten ist und werden ihm in

den Arm fallen, wenn er über den Punkt der reinen

Berwirklichung* hinaus seine Zeichnung weiter-

treiben will.

Hauptsächlich ist es die Sucht zu gegenständlich-

inhalklicher Bereicherung, die hier eine Rolle spielt.

Menn ein Schüler ein Tier gezeichnek hat, so wird

er meist versuchen, nachträglich eine Landschaft dazu-

zumachen, er atmet auf nach der geistigen An-

strengung des wirklichen Zeichnens und fügt mit

lässiger Hand noch einige Striche hinzu, die Berg,

Wald oder Wolke bedeuten sollen. In den meisken

» Derwirklichen heißt nach Britsch, etwas Bcurteiltes zur

Nachbeurteilung ermöglichen.

nungen mit den Erzeugnissen unverbildeter Kinder-

hand hingewiesen.

! Eine gewisse Folgerichtigkeit ist allerdings der

eben gezeichneten Entwicklung nicht abzusprecken.

Nicht ohne Grund war der Mann, der eine saubere

Nachzeichnung der Natur angefertigk hatte, unzu-

frieden mit seiner Leistung. Er fühlke deutlich, daß

er damit keinen Anspruch auf geistige Beachtung

begründen könne. Er und sein Publikum suchte hin-

ker der „Form" noch ekwas anderes, das eigentlich

Bedeutsame, den „Znhalt". Und der Maler und

Kunstgewerbler unserer Zeit geht noch einen Schritk

weiter, er hält die Welt der Erscheinung überhaupt

nicht für wert, unverändert ins Kunskwerk einzu-

gehen, er stilisiert.

Auf derselben Linie liegen die Extreme des Ku-

bismus und des Expressionismus. Auch hier das ver-

zweifelte Suchen nach dem Bedeutungsvollen im

Kunstwerk und ein wahrer Hah gegen Erscheinung

und Form. Man hatke eben den Zusammenhang

verloren, man war blind geworden für die eigenk-

liche Leistung des Künstlers: üie B e r g e i st i g u n g

des Sichtbaren, die Zusammenfassung unter der

Gewalt der Einheit.

Gustav Britsch hat uns gezeigt, das es keine Form

gibt, der irgend ein Itnhalt gegenüberstünde. Die Form

selber ist es, die den ganzen Gehglt in sich birgk, sie ist

Dokument geistiger Klarheit. Man bekrachte doch

Dürers Grafik, wo jeder Strich von einer Spannung

erfüllt ist, die eine Frage nach dem „Inhalt" ver-

stummen lassen müßke. Der Skrich von Künstlerhand

ist eben grundsätzlich verschieden von der Linie, die

uns im Scheinkunstwerk entgegenkrikt. Hier haben

wir Darstellung, dort Berwirklichung eines Bor-

stellungszusammenhanges. Solange man sich von der

gegenständlichen Deukbarkeit beider Arten -er

Zeichnung irreführen lieh, mußke das Wesen der

Kunst im unklaren bleiben. -

ün den beiden Abbildungen sehen wir Beispiel

und Gegenbeispiel. Die Beweiskraft ist umso ein-

dringlicher, als beide Zeichnungen von derselben

Hand stammen (ich fand sie auf den gegenüberliegen-

den Seiten eines Sextanerskizzenheftes). Bild 1

bringk eine Zeichnung, die rein aus Borstellungs-

zusammenhängen entstanden ist; jeder Strich hat eine

symbolische Bedeutung inbezug auf die gemeinte

Form. Der kleine Zeichner kritt der sichkbaren Melt

als Beurteiler gegenüber, nichk als Nachahnter.

Anders ist es mit dem zweiten Beispiel, der Nach-

zeichnung aus einem Bilderbuch. Hier sind alle

Qualitäten verschwunden, die das erske Bild schmück-

ten: Es ist keine Linie mehr da, die üie Form sinn-

voll begrenzt und die Führung der Striche folgt

nichk den Gesetzen der vorstellungsmäßigen Logik.

Es ist nicht von Belang, daß das Bild aus einem

Buch abgezeichnek ist, der Borgang ist üerselbe, wie

beim Abzeichnen nach der Natur: die Konskatierung

von etwas Borhandenem. Ob nun -iese Konstatie-

rung genauer oder weniger genau erfolgt, ist ledig-

lich eine Frage der Aebung. Die Ungeschicklichkeit

der kindlichen Hand kommt hier sehr gelegen, sie

kann uns nicht, wie vielleicht eine gewandtere Strich-

führung, über die Hohlheit der Leistung hinweg-

käuschen. Werfen wir noch einen Blick auf die erste

Abbildung: warum ist die Hand, die dork unbeholfen

und ängstlich zeichnet, hier geschickt und flcher? Doch

nur deswegen, weil sie von der einheitlichen Borstel-

lung geleitek wird.

Es ist auch kein Zufall. daß die Striche der zweiken

Zeichnung derber sind, als die der ersten. Der sym-

bolhafte Charakter der formbegrenzenden Linie for-

derk eine bestimmte Art der Strichführung: ein

überskarker Konkur wäre sinnwidrig.

Die Lebendigkeit des Skrichs hängt von den aller-

feinsten Nuancen ab, nur dann ist -as künstlerische

Leben in seiner Fülle da, wenn die Tätigkeit der

Hand aus der eindringlichsten Formvorstellung enk-

springk. Sowie die geistige Anspannung sinkt, gehk

auch die Qualität der Linie nieder.

Die Einsichk, daß üer Strich Berwirklichungs-

mitkel für einen gesichksflnnesmäßigen Borstellungs-

zusammenhang isk, kann uns für die Weise der Er-

ziehung manchen Fingerzeig geben. Wir werden zu

ergründen versuchen, wann die geistige Anspannung

des Zeichners am grötzten ist und werden ihm in

den Arm fallen, wenn er über den Punkt der reinen

Berwirklichung* hinaus seine Zeichnung weiter-

treiben will.

Hauptsächlich ist es die Sucht zu gegenständlich-

inhalklicher Bereicherung, die hier eine Rolle spielt.

Menn ein Schüler ein Tier gezeichnek hat, so wird

er meist versuchen, nachträglich eine Landschaft dazu-

zumachen, er atmet auf nach der geistigen An-

strengung des wirklichen Zeichnens und fügt mit

lässiger Hand noch einige Striche hinzu, die Berg,

Wald oder Wolke bedeuten sollen. In den meisken

» Derwirklichen heißt nach Britsch, etwas Bcurteiltes zur

Nachbeurteilung ermöglichen.