Wnlther 1»;U.

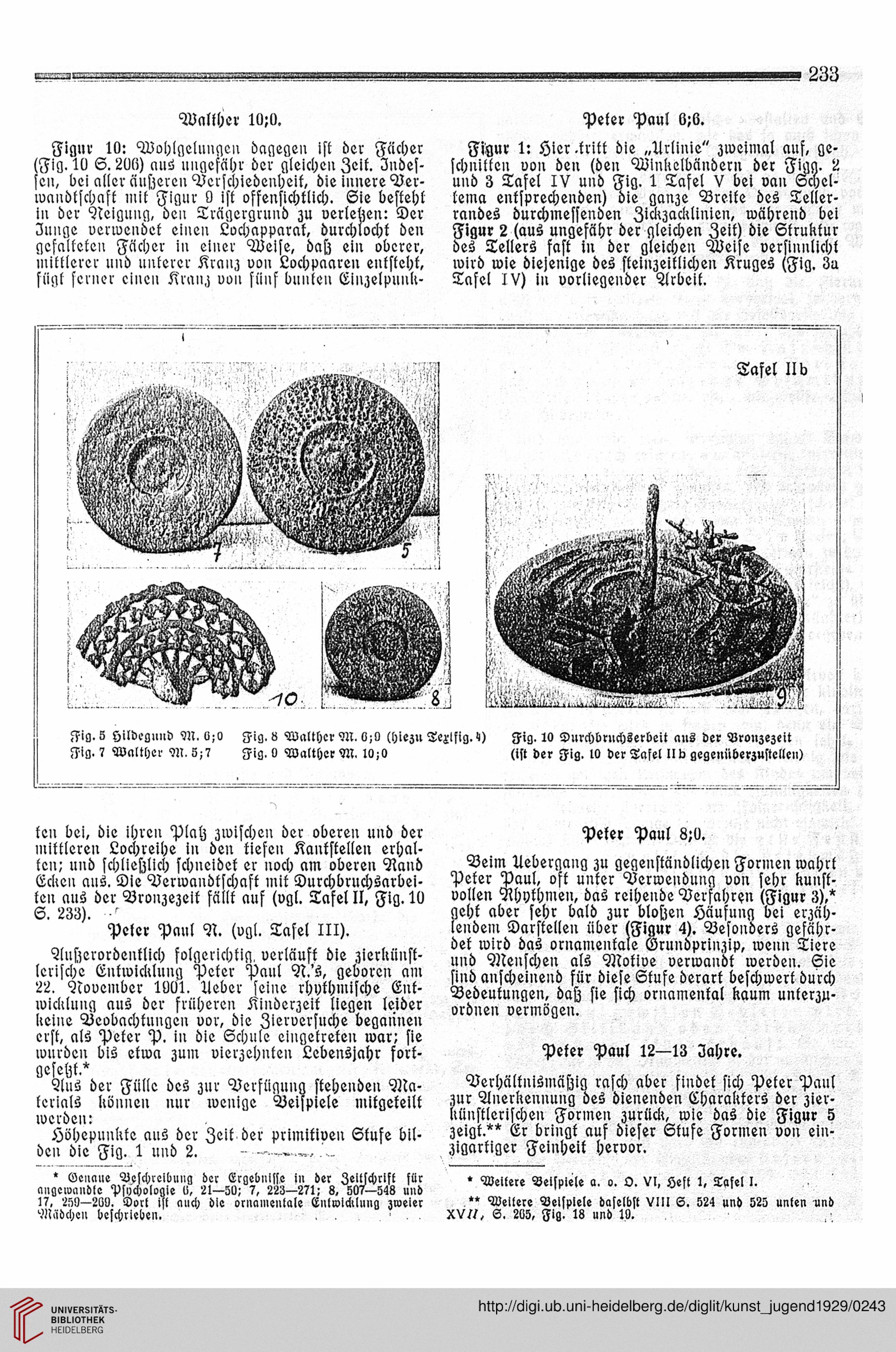

Figur 10: Wohlgelimgen dcigegen ist der Fcicher

(Fig. 10 S. 200) nu-j nngefcihr der gleichen Zeit. stndes-

sen, liei aller iiiiszeren Verschiedenheit, die innere Ver-

wnndtschaft init Figur 0 ist offeiisichtlich. Sie besteht

in der Neigung, den Trcigergrund zu verlehen: Der

ituuge verwendet einen Lochcippcircit, durchlocht den

gesalteten Fächer in einer Welse, dast ein obcrer,

inittlerer und unkerer Krnnz von Lochpaaren enksteht,

fiigk ferner cinen Kranz von fiinf bunten Einzelpunlc-

Peker Paul ö;6.

Figur 1: Hier -kritt die „Arlinie" zweimal auf, ge-

schnitten von den fden Winkelbäiiderii der Figg. 2

und 3 Tafel IV und Fig. 1 Tafel V bei vcin Schel-

tema eiitsprechendeii) die ganze Breike des Teller-

randes durchmessenden Ziclizackliiiien, während bei

Figur 2 (aus ungefähr der aleichen Zeit) die Strukkur

des Tellers fast in der gleichen Meise versinnlicht

wird wie diejenige des steinzeiklichen Kruges (Fig. 3a

Tafel IV) in vorliegender Arbeik.

ten bei, die ihren Plah zwischen der oberen und der

miktleren Lochreihe in den tiefen Kantstellen erhal-

ten: und schliejzlich schneidet er noch am oberen Aand

Eclien aus. Die Berwandtschaft mit Durchbruchsarbei-

ten aus der Vronzezeit fäilt auf (vgl. Tafel II, Fig. 10

S. 233).

Peler Pnul N. (vgl. Tafel III).

Aujzerordenklich folgerichtig. verläuft die zierliiinst-

lerische Enkwlclilung Peker Paul N.'S, geboren am

22. November 1001. Ileber seine rhythmische Ent-

wiclilung aus der früheren Kinderzeit liegen leider

lieine Beobachtungen vor, die Zierversuche begannen

erst, als Peker P. in die Schule eingetreten war: sie

wurdeii bis ekwa zum vierzehnten Lebensjahr fort-

geseht.*

Aus der Fülle des zur Berfügung stehenden Ma-

kerials liLnnen nur wenige Beispiele mitgekellt

werden:

Löhepunlike aus der Zeit der primitiven Stufe bil-

den die Fig. 1 und 2. - . ...

Peter Paul 8;0.

Beim Uebergang zu gegenständlichen Formen wahrt

Peter Paul, oft unter Berwendung von sehr liunst-

vollen Ähykhmen, das reihende Berfahrrn (Figur 3)/

gehk aber sehr bald zur blojzen Häufung bei erzäh-

lendem Darstellen über (Figur 4). Vesonders gefähr-

det wird öas ornainenkale Grundprinzip, wenn Tiere

und Menschen als Motive verwandt werden. Sie

sind anscheinend für diese Skufe derart beschwert durch

Bedeukungen, dasz sie sich ornamenkal kaum unkerzu-

ordnen vermögen.

Peker Paul 12—13 stahre.

Berhälknismäjzig rasch abec findet sich Peter Paul

zur Anerkennung des dienenden Charakters der zier-

kiiiistlerischen Forinen zurück, wie das Lie Figur 5

zeigk?* Er bringt auf dieser Stufe Formen von ein-

zigartiger Feinheit hervor.

' Geimue Aelchrclliuug der Lrgebulise in der ZeMchrif! für

uiigcwuudle Pfiichologle l>, 2I—L0: 7, 223—271: 8, 5l>7—548 imd

17, 258—23V. Dort ift uuch dl« oriiaiusiitale Eiilu>Icklu»li zweier

Älüdcheii bcschrieben.

' Wellere Beispiele u. °. O. Vl, Hest 1, Tafsl I.

" Weilere Vsispiels dasslbst VIII S. 524 und 525 unlen und

XV77, S. 2Ü5, Fig. 18 und 18.

Figur 10: Wohlgelimgen dcigegen ist der Fcicher

(Fig. 10 S. 200) nu-j nngefcihr der gleichen Zeit. stndes-

sen, liei aller iiiiszeren Verschiedenheit, die innere Ver-

wnndtschaft init Figur 0 ist offeiisichtlich. Sie besteht

in der Neigung, den Trcigergrund zu verlehen: Der

ituuge verwendet einen Lochcippcircit, durchlocht den

gesalteten Fächer in einer Welse, dast ein obcrer,

inittlerer und unkerer Krnnz von Lochpaaren enksteht,

fiigk ferner cinen Kranz von fiinf bunten Einzelpunlc-

Peker Paul ö;6.

Figur 1: Hier -kritt die „Arlinie" zweimal auf, ge-

schnitten von den fden Winkelbäiiderii der Figg. 2

und 3 Tafel IV und Fig. 1 Tafel V bei vcin Schel-

tema eiitsprechendeii) die ganze Breike des Teller-

randes durchmessenden Ziclizackliiiien, während bei

Figur 2 (aus ungefähr der aleichen Zeit) die Strukkur

des Tellers fast in der gleichen Meise versinnlicht

wird wie diejenige des steinzeiklichen Kruges (Fig. 3a

Tafel IV) in vorliegender Arbeik.

ten bei, die ihren Plah zwischen der oberen und der

miktleren Lochreihe in den tiefen Kantstellen erhal-

ten: und schliejzlich schneidet er noch am oberen Aand

Eclien aus. Die Berwandtschaft mit Durchbruchsarbei-

ten aus der Vronzezeit fäilt auf (vgl. Tafel II, Fig. 10

S. 233).

Peler Pnul N. (vgl. Tafel III).

Aujzerordenklich folgerichtig. verläuft die zierliiinst-

lerische Enkwlclilung Peker Paul N.'S, geboren am

22. November 1001. Ileber seine rhythmische Ent-

wiclilung aus der früheren Kinderzeit liegen leider

lieine Beobachtungen vor, die Zierversuche begannen

erst, als Peker P. in die Schule eingetreten war: sie

wurdeii bis ekwa zum vierzehnten Lebensjahr fort-

geseht.*

Aus der Fülle des zur Berfügung stehenden Ma-

kerials liLnnen nur wenige Beispiele mitgekellt

werden:

Löhepunlike aus der Zeit der primitiven Stufe bil-

den die Fig. 1 und 2. - . ...

Peter Paul 8;0.

Beim Uebergang zu gegenständlichen Formen wahrt

Peter Paul, oft unter Berwendung von sehr liunst-

vollen Ähykhmen, das reihende Berfahrrn (Figur 3)/

gehk aber sehr bald zur blojzen Häufung bei erzäh-

lendem Darstellen über (Figur 4). Vesonders gefähr-

det wird öas ornainenkale Grundprinzip, wenn Tiere

und Menschen als Motive verwandt werden. Sie

sind anscheinend für diese Skufe derart beschwert durch

Bedeukungen, dasz sie sich ornamenkal kaum unkerzu-

ordnen vermögen.

Peker Paul 12—13 stahre.

Berhälknismäjzig rasch abec findet sich Peter Paul

zur Anerkennung des dienenden Charakters der zier-

kiiiistlerischen Forinen zurück, wie das Lie Figur 5

zeigk?* Er bringt auf dieser Stufe Formen von ein-

zigartiger Feinheit hervor.

' Geimue Aelchrclliuug der Lrgebulise in der ZeMchrif! für

uiigcwuudle Pfiichologle l>, 2I—L0: 7, 223—271: 8, 5l>7—548 imd

17, 258—23V. Dort ift uuch dl« oriiaiusiitale Eiilu>Icklu»li zweier

Älüdcheii bcschrieben.

' Wellere Beispiele u. °. O. Vl, Hest 1, Tafsl I.

" Weilere Vsispiels dasslbst VIII S. 524 und 525 unlen und

XV77, S. 2Ü5, Fig. 18 und 18.