267

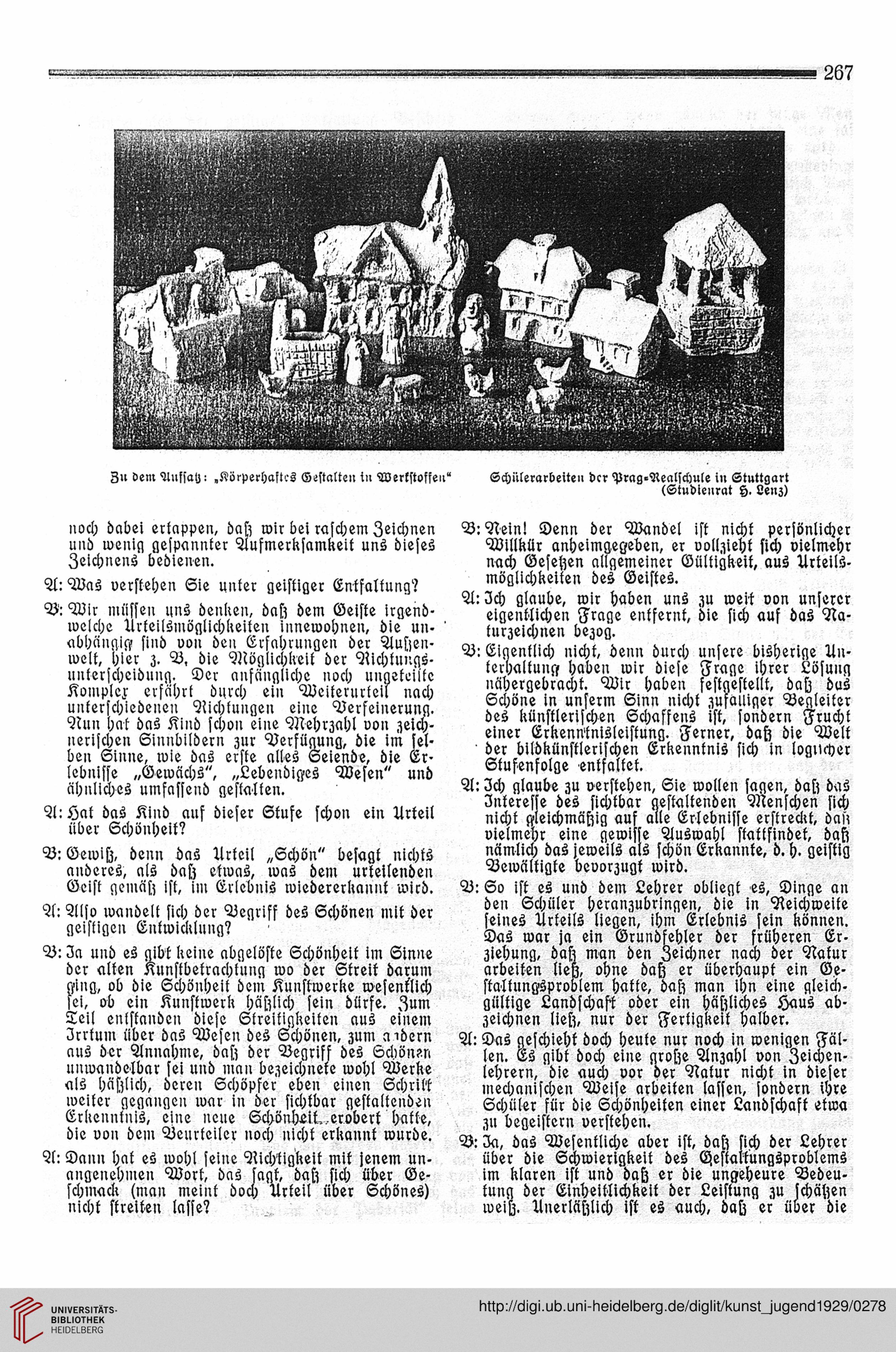

Zu dem A»ssast: .Körperhastcs Eestalte» in Wsrkstofse»" SchiUerarbeite» dcr Prag-Realschule i» Stuttgart

(Studieurat H. Leuz)

noch dcibei ertappen, dnß wir bei raschem Zeichnen

unü wenist gespannter Aufmerksamkelt uns dieses

Zeichnens bedienen.

A:Was verskehen Sie unter geistiger Entfaltung?

B: Wir miissen uns denken, das; dem Geiste irgend-

welche Urteilsmöglichkeiten innewohnen, die un-

abhnngiff sind von den Erfnhrungen der Aus>en-

welt, hier z. B, die Möglichkeit der Aichkungs-

unterscheidung. Der nnsängliche noch ungrteilke

Komplep erfnhrt durch ein Weiterurkeil nach

unkerschiedenen Richkungen eine Verfeinerung.

Nun hnt das Kind schon eine Mehrzahl von zeich-

»erischen Sinnbildern zur Berfügung, die im sel-

ben Sinne, wie dns erste nlles Seiende, die Er-

lebnisse „Gewächs", „Lebendiges Wesen" und

ähnliches umfassend gestalken.

A:Hat das Kind nuf dieser Stufe schon ein Urteil

über Schönheik?

B: Gewiß, denn dns Ilrkeil „Schön" besagt nichts

nnderes, nls dasz etwns, was dem urtetlenden

Geist gemäs, ist, im Lrlebnis wiedererknnnk wicd.

A: Also wandelt sich der Begriff des Schönen mit der

geistigen Enkwicklung?

B: 2n und es gibt keine nbgelöste Schönhett Im Sinne

der alken Kunstbetrnchtung wo der Streit darum

ging, ob die Schönheik dem Kunstwerke wesenklich

sei, ob ein Kunstwerk häszlich sein dürfe. Zum

Teil entstnnden diese Skreikigkeiten nus einem

2rrkum über dns Wesen deS Schönen, zum n idern

nus der Annahme, dajz der Begriff des Schönen

unwandelbar sei und mnn bezeichneke wohl Werke

als häszlich, deren Schöpfer eben einen Schritt

weiker gegnngen war in dor sichtbar gestaltenden

Erkenntnis, eine neue Schönheit.wrobert hntte,

die von dem Äeurteiler noch nicht erkannt wurüe.

A: Dann hnl es wohl seine Richtigkeit mit jenem un-

angenehmen Wort, dns tagk, dasz sich über Ge-

schmack <man meint doch Urkeil über Schönes)

nichk skreiten lasse?

B:Nein! Denn der Wandel ist nichk persönlicher

Millkür anheimgegeben, er vollzieht sich vielmehr

nach Gesehen allgemeiner Gllltigkeit, aus Urteils-

möglichkeiten des Geistes.

A:3ch glaube, wir haben uns zu weit von unserer

eigentlichen Frage entfernt, die sich auf üas Na-

turzeichnen bezog.

B: Einentlich nicht, denn durch unsere bisherige Iln-

kerhalkunsf haben wir diese Frage ihrer Lösung

nähergebracht. Wir haben festaestellt, dajz dus

Schöne in unserm Sinn nicht zufcuiiger Begleiter

des künstlerischen Schaffens ist, sondern Frucht

einer Erkenntnisleistung. Ferner, daß die Welt

der bildkünstlerischen Erkennknis sich in logiicher

Stusenfolge -entfaltet.

A: llch glaube zu verstehen, Sie wollen sagen, dasz daS

llnkeresse des sichtbar gestaltenden Menschen sich

nicht gleichmässig auf alle Erlebnisse erstreckt, daü

vieimehr eine gewisse Auswahl stattfindet, daß

nämliä) das jeweils als schön Erkannte, d. h. geistig

Vewälkigte bevorzugt wird.

B: So ist es und dem Lehrer obliegt es, Dinge an

den Schüler heranzubringen, die !n Reichweite

seines Arteils liegen, ihm Erlebnis sein können.

Das war ja ein Grundfehler der früheren Er-

zjehung, daß man den Zeichner nach der Nakur

arbeiten ließ, ohne daß er überhaupt ein Gp-

stalkungsprobiem hatke, daß man ihn eine gleicb-

gültige Landschast oder ein häszliches Haus ab-

zeichnen ließ, nur der Fertigkeit halber.

A: Das geschieht doch heute nur noch in wenigen Fäl-

len. Es gibt doch eine grosze Anzahl von Zeichen-

lehrern, die auch vor der Natur nicht in dieser

mechanischen Weise arbeiten lassen, sondern ihre

Schlller für die Schönheiten einer Landschaft etwa

zu begeistern verstehen.

B: 2a, das Wesentliche aber ist, dasz sich der Lehrer

über die Schwierigkeit des Gestattungsproblems

im klaren ist und daß er die ungeheure Bedeu-

kung der Einheitlichkeit der Leistung zu Ichäszen

weisz. Unerläszlich ist es auch, daß er über die

Zu dem A»ssast: .Körperhastcs Eestalte» in Wsrkstofse»" SchiUerarbeite» dcr Prag-Realschule i» Stuttgart

(Studieurat H. Leuz)

noch dcibei ertappen, dnß wir bei raschem Zeichnen

unü wenist gespannter Aufmerksamkelt uns dieses

Zeichnens bedienen.

A:Was verskehen Sie unter geistiger Entfaltung?

B: Wir miissen uns denken, das; dem Geiste irgend-

welche Urteilsmöglichkeiten innewohnen, die un-

abhnngiff sind von den Erfnhrungen der Aus>en-

welt, hier z. B, die Möglichkeit der Aichkungs-

unterscheidung. Der nnsängliche noch ungrteilke

Komplep erfnhrt durch ein Weiterurkeil nach

unkerschiedenen Richkungen eine Verfeinerung.

Nun hnt das Kind schon eine Mehrzahl von zeich-

»erischen Sinnbildern zur Berfügung, die im sel-

ben Sinne, wie dns erste nlles Seiende, die Er-

lebnisse „Gewächs", „Lebendiges Wesen" und

ähnliches umfassend gestalken.

A:Hat das Kind nuf dieser Stufe schon ein Urteil

über Schönheik?

B: Gewiß, denn dns Ilrkeil „Schön" besagt nichts

nnderes, nls dasz etwns, was dem urtetlenden

Geist gemäs, ist, im Lrlebnis wiedererknnnk wicd.

A: Also wandelt sich der Begriff des Schönen mit der

geistigen Enkwicklung?

B: 2n und es gibt keine nbgelöste Schönhett Im Sinne

der alken Kunstbetrnchtung wo der Streit darum

ging, ob die Schönheik dem Kunstwerke wesenklich

sei, ob ein Kunstwerk häszlich sein dürfe. Zum

Teil entstnnden diese Skreikigkeiten nus einem

2rrkum über dns Wesen deS Schönen, zum n idern

nus der Annahme, dajz der Begriff des Schönen

unwandelbar sei und mnn bezeichneke wohl Werke

als häszlich, deren Schöpfer eben einen Schritt

weiker gegnngen war in dor sichtbar gestaltenden

Erkenntnis, eine neue Schönheit.wrobert hntte,

die von dem Äeurteiler noch nicht erkannt wurüe.

A: Dann hnl es wohl seine Richtigkeit mit jenem un-

angenehmen Wort, dns tagk, dasz sich über Ge-

schmack <man meint doch Urkeil über Schönes)

nichk skreiten lasse?

B:Nein! Denn der Wandel ist nichk persönlicher

Millkür anheimgegeben, er vollzieht sich vielmehr

nach Gesehen allgemeiner Gllltigkeit, aus Urteils-

möglichkeiten des Geistes.

A:3ch glaube, wir haben uns zu weit von unserer

eigentlichen Frage entfernt, die sich auf üas Na-

turzeichnen bezog.

B: Einentlich nicht, denn durch unsere bisherige Iln-

kerhalkunsf haben wir diese Frage ihrer Lösung

nähergebracht. Wir haben festaestellt, dajz dus

Schöne in unserm Sinn nicht zufcuiiger Begleiter

des künstlerischen Schaffens ist, sondern Frucht

einer Erkenntnisleistung. Ferner, daß die Welt

der bildkünstlerischen Erkennknis sich in logiicher

Stusenfolge -entfaltet.

A: llch glaube zu verstehen, Sie wollen sagen, dasz daS

llnkeresse des sichtbar gestaltenden Menschen sich

nicht gleichmässig auf alle Erlebnisse erstreckt, daü

vieimehr eine gewisse Auswahl stattfindet, daß

nämliä) das jeweils als schön Erkannte, d. h. geistig

Vewälkigte bevorzugt wird.

B: So ist es und dem Lehrer obliegt es, Dinge an

den Schüler heranzubringen, die !n Reichweite

seines Arteils liegen, ihm Erlebnis sein können.

Das war ja ein Grundfehler der früheren Er-

zjehung, daß man den Zeichner nach der Nakur

arbeiten ließ, ohne daß er überhaupt ein Gp-

stalkungsprobiem hatke, daß man ihn eine gleicb-

gültige Landschast oder ein häszliches Haus ab-

zeichnen ließ, nur der Fertigkeit halber.

A: Das geschieht doch heute nur noch in wenigen Fäl-

len. Es gibt doch eine grosze Anzahl von Zeichen-

lehrern, die auch vor der Natur nicht in dieser

mechanischen Weise arbeiten lassen, sondern ihre

Schlller für die Schönheiten einer Landschaft etwa

zu begeistern verstehen.

B: 2a, das Wesentliche aber ist, dasz sich der Lehrer

über die Schwierigkeit des Gestattungsproblems

im klaren ist und daß er die ungeheure Bedeu-

kung der Einheitlichkeit der Leistung zu Ichäszen

weisz. Unerläszlich ist es auch, daß er über die