247

1889.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST

Nr. 8.

248

und seine Jungen mit emporträgt als Sinnbild des

Erlösungswerkes des Heilandes, 2) den Phönix,

welcher sich aus dem Feuer zu neuem Leben

verjüngt erhebt, die Auferstehung andeutend,

3) den seine Jungen mit dem eigenen Blute

nährenden Pelikan, auf das zur Errettung der

Menschheit vergossene Blut Christi sich beziehend,

und 4) den Löwen, weicher seine todtgebornen

Jungen am dritten Tage durch Einhauchen oder

Anbrüllen in's Leben ruft, als Symbol der Auf-

erstehung des Heilandes. Die vier andern hier

abgebildeten Thiergestalten, welche als Sinn-

bilder in alter Zeit weniger häufig verwerthet

wurden, sind: 1) der Pfau, bei den alten

Christen die Unsterblichkeit bedeutend, 2) das

Einhorn, von dem es hiefs, dafs es sich nur

von einer Jungfrau einfangen lasse, auf die

Empfängilifs Jesu von der reinen Jungfran hin-

weisend, 3) der Greif, als Zeichen der Treue

und 4) der Hirsch, welcher nach frischem

Wasser suchend, das Heilsverlangen (nach dem

Taufwasser) vorstellen soll. Die genannten acht

Bilder wiederholen sich in verwechselter An-

ordnung auf beiden Thürflügeln, während die

ersterwähnten, nicht symbolischen Phantasie-

gestalten unterhalb des Löwenkopfes auf beiden

Flügeln alle verschieden sind.

Die beiden grofsen Felder des feststehenden

Obertheils stimmen in ihrem Rahmenwerk also

mit den unteren Füllungen überein, ihre Flächen

sind aber in einer anderen Art gegliedert und

geschmückt, indem reiche Mafswerksbildungen

mit Wimpergen, Kanten- und Kreuzblumen sie

ausfüllen und dem unteren Pfosten- und Stab-

werk dieses Reliefmafswerkes vier Wappenschilde

mit dem Reichsadler, dem preufsischen Adler,

dem Kapitelskreuz und dem alten Stiftswappen-

bilde aufliegen.

Sämmtliche Arbeiten an dieser Domthür

sind unter der steten persönlichen Leitung und

Ueberwachung des Professors Schneider in der

Stadt Kassel in tüchtiger und gediegener Weise

ausgeführt worden.

Kassel. Karl liiert.

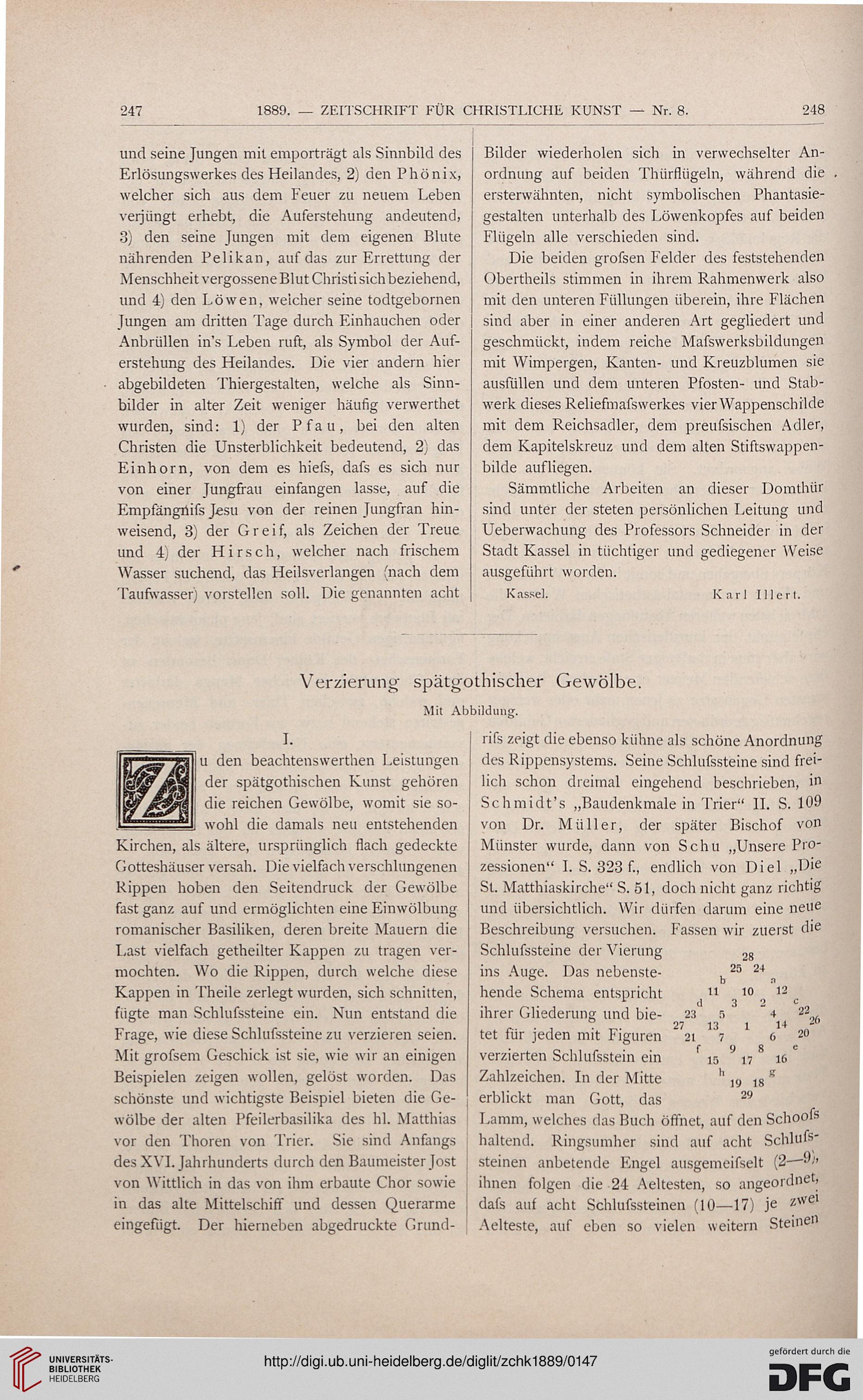

Verzierung spätgothischer Gewölbe.

Mit Abbildung.

I.

u den beachtenswerthen Leistungen

der spätgothischen Kunst gehören

die reichen Gewölbe, womit sie so-

wohl die damals neu entstehenden

Kirchen, als ältere, ursprünglich flach gedeckte

Gotteshäuser versah. Die vielfach verschlungenen

Rippen hoben den Seitendruck der Gewölbe

fast ganz auf und ermöglichten eine Einwölbung

romanischer Basiliken, deren breite Mauern die

Last vielfach getheilter Kappen zu tragen ver-

mochten. Wo die Rippen, durch welche diese

Kappen in Theile zerlegt wurden, sich schnitten,

fügte man Schlufssteine ein. Nun entstand die

Frage, wie diese Schlufssteine zu verzieren seien.

Mit grofsem Geschick ist sie, wie wir an einigen

Beispielen zeigen wollen, gelöst worden. Das

schönste und wichtigste Beispiel bieten die Ge-

wölbe der alten Pfeilerbasilika des hl. Matthias

vor den Thoren von Trier. Sie sind Anfangs

des XVI. Jahrhunderts durch den Baumeister Jost

von Wittlich in das von ihm erbaute Chor sowie

in das alte Mittelschiff und dessen Querarme

eingefügt. Der hierneben abgedruckte Grund-

28

25 24

rifs zeigt die ebenso kühne als schöne Anordnung

des Rippensystems. Seine Schlufssteine sind frei-

lich schon dreimal eingehend beschrieben, in

Schmidt's „Baudenkmale in Trier" IL S. 109

von Dr. Müller, der später Bischof von

Münster wurde, dann von Schu „Unsere Pro-

zessionen" LS. 323 f., endlich von Diel „Die

St. Matthiaskirche" S. 51, doch nicht ganz richtig

und übersichtlich. Wir dürfen darum eine neue

Beschreibung versuchen. Fassen wir zuerst die

Schlufssteine der Vierung

ins Auge. Das nebenste-

hende Schema entspricht

ihrer Gliederung und bie- 23

tet für jeden mit Figuren

verzierten Schlufsstein ein

Zahlzeichen. In der Mitte

erblickt man Gott, das

Lamm, welches das Buch öffnet, auf den Schoofs

haltend. Ringsumher sind auf acht SchltliS"

steinen anbetende Engel ausgemeißelt (2—*>•

ihnen folgen die 24 Aeltesten, so angeordnet,

dafs auf acht Schlufssteinen (10—17) je zwel

Aelteste, auf eben so vielen weitern Steinen

10

12

22

13

14

9 8

15 17 Iß

h g

19 18

29

1889.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST

Nr. 8.

248

und seine Jungen mit emporträgt als Sinnbild des

Erlösungswerkes des Heilandes, 2) den Phönix,

welcher sich aus dem Feuer zu neuem Leben

verjüngt erhebt, die Auferstehung andeutend,

3) den seine Jungen mit dem eigenen Blute

nährenden Pelikan, auf das zur Errettung der

Menschheit vergossene Blut Christi sich beziehend,

und 4) den Löwen, weicher seine todtgebornen

Jungen am dritten Tage durch Einhauchen oder

Anbrüllen in's Leben ruft, als Symbol der Auf-

erstehung des Heilandes. Die vier andern hier

abgebildeten Thiergestalten, welche als Sinn-

bilder in alter Zeit weniger häufig verwerthet

wurden, sind: 1) der Pfau, bei den alten

Christen die Unsterblichkeit bedeutend, 2) das

Einhorn, von dem es hiefs, dafs es sich nur

von einer Jungfrau einfangen lasse, auf die

Empfängilifs Jesu von der reinen Jungfran hin-

weisend, 3) der Greif, als Zeichen der Treue

und 4) der Hirsch, welcher nach frischem

Wasser suchend, das Heilsverlangen (nach dem

Taufwasser) vorstellen soll. Die genannten acht

Bilder wiederholen sich in verwechselter An-

ordnung auf beiden Thürflügeln, während die

ersterwähnten, nicht symbolischen Phantasie-

gestalten unterhalb des Löwenkopfes auf beiden

Flügeln alle verschieden sind.

Die beiden grofsen Felder des feststehenden

Obertheils stimmen in ihrem Rahmenwerk also

mit den unteren Füllungen überein, ihre Flächen

sind aber in einer anderen Art gegliedert und

geschmückt, indem reiche Mafswerksbildungen

mit Wimpergen, Kanten- und Kreuzblumen sie

ausfüllen und dem unteren Pfosten- und Stab-

werk dieses Reliefmafswerkes vier Wappenschilde

mit dem Reichsadler, dem preufsischen Adler,

dem Kapitelskreuz und dem alten Stiftswappen-

bilde aufliegen.

Sämmtliche Arbeiten an dieser Domthür

sind unter der steten persönlichen Leitung und

Ueberwachung des Professors Schneider in der

Stadt Kassel in tüchtiger und gediegener Weise

ausgeführt worden.

Kassel. Karl liiert.

Verzierung spätgothischer Gewölbe.

Mit Abbildung.

I.

u den beachtenswerthen Leistungen

der spätgothischen Kunst gehören

die reichen Gewölbe, womit sie so-

wohl die damals neu entstehenden

Kirchen, als ältere, ursprünglich flach gedeckte

Gotteshäuser versah. Die vielfach verschlungenen

Rippen hoben den Seitendruck der Gewölbe

fast ganz auf und ermöglichten eine Einwölbung

romanischer Basiliken, deren breite Mauern die

Last vielfach getheilter Kappen zu tragen ver-

mochten. Wo die Rippen, durch welche diese

Kappen in Theile zerlegt wurden, sich schnitten,

fügte man Schlufssteine ein. Nun entstand die

Frage, wie diese Schlufssteine zu verzieren seien.

Mit grofsem Geschick ist sie, wie wir an einigen

Beispielen zeigen wollen, gelöst worden. Das

schönste und wichtigste Beispiel bieten die Ge-

wölbe der alten Pfeilerbasilika des hl. Matthias

vor den Thoren von Trier. Sie sind Anfangs

des XVI. Jahrhunderts durch den Baumeister Jost

von Wittlich in das von ihm erbaute Chor sowie

in das alte Mittelschiff und dessen Querarme

eingefügt. Der hierneben abgedruckte Grund-

28

25 24

rifs zeigt die ebenso kühne als schöne Anordnung

des Rippensystems. Seine Schlufssteine sind frei-

lich schon dreimal eingehend beschrieben, in

Schmidt's „Baudenkmale in Trier" IL S. 109

von Dr. Müller, der später Bischof von

Münster wurde, dann von Schu „Unsere Pro-

zessionen" LS. 323 f., endlich von Diel „Die

St. Matthiaskirche" S. 51, doch nicht ganz richtig

und übersichtlich. Wir dürfen darum eine neue

Beschreibung versuchen. Fassen wir zuerst die

Schlufssteine der Vierung

ins Auge. Das nebenste-

hende Schema entspricht

ihrer Gliederung und bie- 23

tet für jeden mit Figuren

verzierten Schlufsstein ein

Zahlzeichen. In der Mitte

erblickt man Gott, das

Lamm, welches das Buch öffnet, auf den Schoofs

haltend. Ringsumher sind auf acht SchltliS"

steinen anbetende Engel ausgemeißelt (2—*>•

ihnen folgen die 24 Aeltesten, so angeordnet,

dafs auf acht Schlufssteinen (10—17) je zwel

Aelteste, auf eben so vielen weitern Steinen

10

12

22

13

14

9 8

15 17 Iß

h g

19 18

29