Teile 9H.

Illustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Innen-Dekoration.

Juni-Heft.

Mhma- und

von L. klagen, Berlin.

ür den durchschnittlich gebildeten Europäer hält es schwer,

zwischen den Aunst-Erzeugnissen der beiden bezopften

Nationen zu unterscheiden, die sich augenblicklich so

tapfer in den Haaren liegen. Dem eigentlichen Aunstkenner mit

dem scharf geschulten Blick wird natürlich das Aarakteristische der

einen oder der anderen Art niemals entgehen. Der bloße Lieb-

haber, dem die Zeit fehlt, den Sport wissenschaftlich zu betreiben,

klammert sich gern an vereinzelte äußere Merkmale, die aber leicht

irre führen, weil sie weniger auf den Geist der Sache, als auf

die Horm gehen. To erhielt ich von einer routinirten jungen

Verkäuferin aus die Frage, wie man Ehina- und Iapan-Waaren

von einander unterscheide, die Antwort, die theureren Sachen seien

immer die chinesischen. Herr Taen Arr Hee, der in Leipzigerstraße

zu Berlin mit langem Zopfe und chinesischen Gewändern einher-

geht, ein sehr fließendes Deutsch spricht und eine schöngeistige

Bildung besitzt, um

die man ihn benei-

den könnte, meint,

der Unterschied zwi-

schen chinesischem u.

japanischem Ge-

schmack sei etwa der

gleiche, wie der zwi-

schen dem deutschen

und dem französi-

schen. Dabei würde

die größere Schwere

u. Massigkeit sammt

der größeren Soli-

dität auf Ehina und

Deutschland entfal-

len, während Japan

und Frankreich die

größere Anmuth und

Zierlichkeit ent-

wickeln. Besonders

kenntlich werde der

Unterschied in der

Behandlung der

menschlichenGestalt,

die überhaupt beim

Japaner seltener in

der Dekoration Verwendung finde. Da die japanische Aunst unter

dem Einflüsse der chinesischen entstanden ist, so braucht sich schließlich

kein Europäer zu schämen, wenn er gelegentlich das eine oder

andere chinesische Stück für japanisch erklärt oder umgekehrt. Un-

verzeihlich dagegen ist es, wenn man eine Renaissance-Arbeit mit

einer japanischen verwechselt. Dieses kleine Unglück ist kürzlich

Herrn Aüfer, dem kunstgewerblichen Referenten der Amsler und

Ruthardt'schen Wochenberichte zugestoßen. Es waren nämlich

auf der letztjährigen Berliner Aunstausstellung gestickte portisren

in Applikationstechnik in demselben Raume untergebracht, wo

eine bekannte Berliner Firma Japan-Maaren ausstellte. Herr

Aüfer hat nun diese Portieren, die nach Motiven aus den Loggien

des Rafael gearbeitet wurden, für japanische Erzeugnisse angesehen.

Wenn ein Aunstkritiker von Beruf die strengste italienische Renais-

sance nach Japan zu verlegen vermag, so braucht kein gebildeter

Mensch über den Ursprung von Ehina- oder Iapan-Waaren nach-

zudenken. Es werden sich allerdings noch immer einige pedantische

Auerköpfe finden, die etwa geltend machen könnten, daß es

schließlich doch für die geistige Entwickelung der Menschen im

Allgemeinen wichtiger sein dürfte, die Eigenart der verschiedenen

Völkerschaften aus den Eigentümlichkeiten ihrer künstlerischen

Produktion zu erkennen, als die Namen von Flüssen und Städten

jener ferner Länder zu kennen. Allein derartige Anschauungen

dürften gar manchem Aunstkritiker gefährlich werden. Wenn das

Publikum ansinge, in diesem Sinne nachzudenken, so wäre es um

den Ruhm allzuvieler Federhelden geschehen.

Das scharfe Unterscheiden zwischen den Besonderheiten dev

Volksarten und der Zeitströmungen in der Aunst und in kunst-

gewerblichen Erzeugnissen wird voraussichtlich immer Sache dev

Fachgelehrten und der Liebhaber bleiben. Für die Innen-Dekoration,

d. h. für die Ausstattung des einzelnen Heims, kommen wesentlich

andere Gesichtspunkte zur Geltung. Im Allgemeinen stehen für

den Aäufer von Japan- und Ehina-Waaren nur die leichteren

Erzeugnisse in Frage, die für den Export gearbeitet werden. Noch

heute lassen namentlich die Japaner ihre besten Aunstwerke selten

in die Hände der fremden Aäufer übergehen. So wird es begreiflich,

daß alte japanische Schwerter z. B. für 6000 Mark feilgeboten

werden, und daß für ein geschnitztes elfenbeinernes Netzuki, einen

Anopf zum Anhän-

gen von Medizin-

büchsen oderTabaks-

pfeifen bisweilen

mehr als die Hälfte

dieser Summe ge-

zahlt wird. Die

Elfenbeinschnitzerei

der Ehinesen und

Japaner hat sich

auch niemals dem

europäischen Ge-

schmack anzupassen

gesucht, sondern sich

auf bedeutender

künstlerischer Höhe

im nationalen Sinne

erhalten. Auch der

Erzguß, die Behand-

lung der Bronze und

die Holzschnitzerei

haben in der Haupt-

sache den reinen na-

tionalen Aarakter

bewahrt. Bei den

weniger tüchtig aus-

gesührten Holz-

schnitzereien macht sich indessen schon die Vernachlässigung fühlbar,

mit welcher die für den europäischen Markt bestimmte Waare

behandelt wird. Der gebildete Japaner, der die Malerei als

eine Aunst ansieht, deren Ausübung das Vorrecht des Adels

bildet, hält den Europäer für einen Barbaren, weil die Schleuder-

waare Japans bei ihm Absatz findet. Diesen wenig günstigen

Ruf haben wir dem Handelsfleiße der Holländer zu danken, die

schon im s7. Jahrhundert bemüht waren, die Japaner zur An-

passung an den europäischen Geschmack zu bewegen, so wie sie

andererseits ihre Delfter Majoliken nach chinesischen Motiven

entwickelten.

Dreierlei Techniken kommen hauptsächlich für den leichteren

Zimmerschmuck aus Ehina und Japan in Frage: das Beizen

der Holzschnitzereien und Metalle, das Bemalen von Papier und

Porzellan und die Goldmalerei auf Lack.

Unter den Neuheiten von gebeizten Holzschnitzereien befindet

sich z. B. augenblicklich ein kapriziöses kleines Wandbrett, das

mit dem ominösen deutschen Wurstbrettchen in Schweineform

einige Geistesverwandtschaft bekundet. Es sollte mich gar nicht

wundern, wenn ein spekulativer Aopf im sonnigen Inselreiche

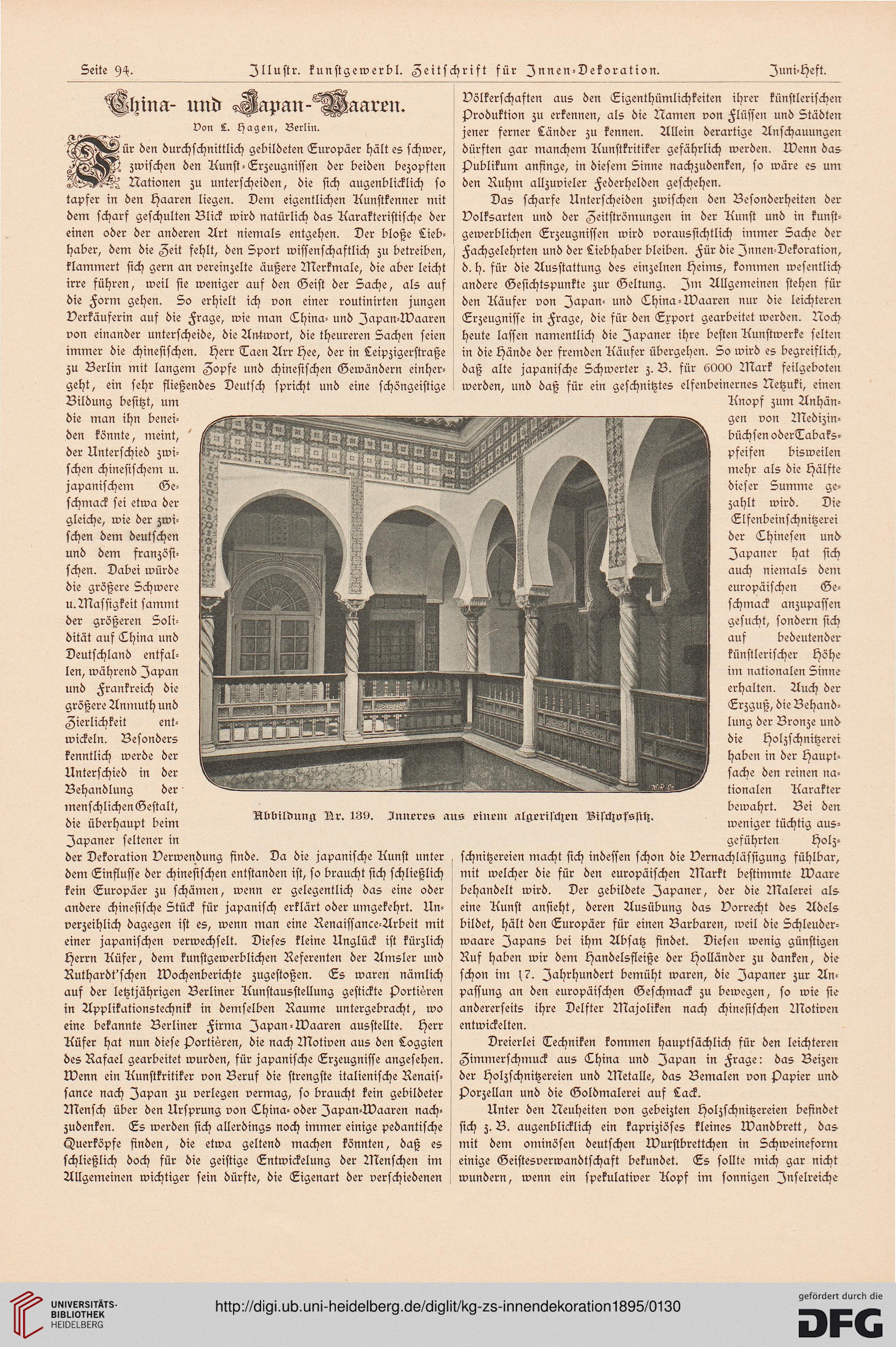

Abbildung Nr. 139. Inneres ans einem algerischen Bischofssitz.

Illustr. kunstgewerbl. Zeitschrift für Innen-Dekoration.

Juni-Heft.

Mhma- und

von L. klagen, Berlin.

ür den durchschnittlich gebildeten Europäer hält es schwer,

zwischen den Aunst-Erzeugnissen der beiden bezopften

Nationen zu unterscheiden, die sich augenblicklich so

tapfer in den Haaren liegen. Dem eigentlichen Aunstkenner mit

dem scharf geschulten Blick wird natürlich das Aarakteristische der

einen oder der anderen Art niemals entgehen. Der bloße Lieb-

haber, dem die Zeit fehlt, den Sport wissenschaftlich zu betreiben,

klammert sich gern an vereinzelte äußere Merkmale, die aber leicht

irre führen, weil sie weniger auf den Geist der Sache, als auf

die Horm gehen. To erhielt ich von einer routinirten jungen

Verkäuferin aus die Frage, wie man Ehina- und Iapan-Waaren

von einander unterscheide, die Antwort, die theureren Sachen seien

immer die chinesischen. Herr Taen Arr Hee, der in Leipzigerstraße

zu Berlin mit langem Zopfe und chinesischen Gewändern einher-

geht, ein sehr fließendes Deutsch spricht und eine schöngeistige

Bildung besitzt, um

die man ihn benei-

den könnte, meint,

der Unterschied zwi-

schen chinesischem u.

japanischem Ge-

schmack sei etwa der

gleiche, wie der zwi-

schen dem deutschen

und dem französi-

schen. Dabei würde

die größere Schwere

u. Massigkeit sammt

der größeren Soli-

dität auf Ehina und

Deutschland entfal-

len, während Japan

und Frankreich die

größere Anmuth und

Zierlichkeit ent-

wickeln. Besonders

kenntlich werde der

Unterschied in der

Behandlung der

menschlichenGestalt,

die überhaupt beim

Japaner seltener in

der Dekoration Verwendung finde. Da die japanische Aunst unter

dem Einflüsse der chinesischen entstanden ist, so braucht sich schließlich

kein Europäer zu schämen, wenn er gelegentlich das eine oder

andere chinesische Stück für japanisch erklärt oder umgekehrt. Un-

verzeihlich dagegen ist es, wenn man eine Renaissance-Arbeit mit

einer japanischen verwechselt. Dieses kleine Unglück ist kürzlich

Herrn Aüfer, dem kunstgewerblichen Referenten der Amsler und

Ruthardt'schen Wochenberichte zugestoßen. Es waren nämlich

auf der letztjährigen Berliner Aunstausstellung gestickte portisren

in Applikationstechnik in demselben Raume untergebracht, wo

eine bekannte Berliner Firma Japan-Maaren ausstellte. Herr

Aüfer hat nun diese Portieren, die nach Motiven aus den Loggien

des Rafael gearbeitet wurden, für japanische Erzeugnisse angesehen.

Wenn ein Aunstkritiker von Beruf die strengste italienische Renais-

sance nach Japan zu verlegen vermag, so braucht kein gebildeter

Mensch über den Ursprung von Ehina- oder Iapan-Waaren nach-

zudenken. Es werden sich allerdings noch immer einige pedantische

Auerköpfe finden, die etwa geltend machen könnten, daß es

schließlich doch für die geistige Entwickelung der Menschen im

Allgemeinen wichtiger sein dürfte, die Eigenart der verschiedenen

Völkerschaften aus den Eigentümlichkeiten ihrer künstlerischen

Produktion zu erkennen, als die Namen von Flüssen und Städten

jener ferner Länder zu kennen. Allein derartige Anschauungen

dürften gar manchem Aunstkritiker gefährlich werden. Wenn das

Publikum ansinge, in diesem Sinne nachzudenken, so wäre es um

den Ruhm allzuvieler Federhelden geschehen.

Das scharfe Unterscheiden zwischen den Besonderheiten dev

Volksarten und der Zeitströmungen in der Aunst und in kunst-

gewerblichen Erzeugnissen wird voraussichtlich immer Sache dev

Fachgelehrten und der Liebhaber bleiben. Für die Innen-Dekoration,

d. h. für die Ausstattung des einzelnen Heims, kommen wesentlich

andere Gesichtspunkte zur Geltung. Im Allgemeinen stehen für

den Aäufer von Japan- und Ehina-Waaren nur die leichteren

Erzeugnisse in Frage, die für den Export gearbeitet werden. Noch

heute lassen namentlich die Japaner ihre besten Aunstwerke selten

in die Hände der fremden Aäufer übergehen. So wird es begreiflich,

daß alte japanische Schwerter z. B. für 6000 Mark feilgeboten

werden, und daß für ein geschnitztes elfenbeinernes Netzuki, einen

Anopf zum Anhän-

gen von Medizin-

büchsen oderTabaks-

pfeifen bisweilen

mehr als die Hälfte

dieser Summe ge-

zahlt wird. Die

Elfenbeinschnitzerei

der Ehinesen und

Japaner hat sich

auch niemals dem

europäischen Ge-

schmack anzupassen

gesucht, sondern sich

auf bedeutender

künstlerischer Höhe

im nationalen Sinne

erhalten. Auch der

Erzguß, die Behand-

lung der Bronze und

die Holzschnitzerei

haben in der Haupt-

sache den reinen na-

tionalen Aarakter

bewahrt. Bei den

weniger tüchtig aus-

gesührten Holz-

schnitzereien macht sich indessen schon die Vernachlässigung fühlbar,

mit welcher die für den europäischen Markt bestimmte Waare

behandelt wird. Der gebildete Japaner, der die Malerei als

eine Aunst ansieht, deren Ausübung das Vorrecht des Adels

bildet, hält den Europäer für einen Barbaren, weil die Schleuder-

waare Japans bei ihm Absatz findet. Diesen wenig günstigen

Ruf haben wir dem Handelsfleiße der Holländer zu danken, die

schon im s7. Jahrhundert bemüht waren, die Japaner zur An-

passung an den europäischen Geschmack zu bewegen, so wie sie

andererseits ihre Delfter Majoliken nach chinesischen Motiven

entwickelten.

Dreierlei Techniken kommen hauptsächlich für den leichteren

Zimmerschmuck aus Ehina und Japan in Frage: das Beizen

der Holzschnitzereien und Metalle, das Bemalen von Papier und

Porzellan und die Goldmalerei auf Lack.

Unter den Neuheiten von gebeizten Holzschnitzereien befindet

sich z. B. augenblicklich ein kapriziöses kleines Wandbrett, das

mit dem ominösen deutschen Wurstbrettchen in Schweineform

einige Geistesverwandtschaft bekundet. Es sollte mich gar nicht

wundern, wenn ein spekulativer Aopf im sonnigen Inselreiche

Abbildung Nr. 139. Inneres ans einem algerischen Bischofssitz.