6

wir ringen mit unserem ganzen kunsterzieherischen

Wollen um das Bild. wie oft ist dieses Bild leider nur

das persönliche wunsch. und Leitbild des Lehrers!

Müßte es nicht müglich sein, ein bleibendes, überzeitliches

Gestaltbild ;u gewinnen, das dem Bildschaffen des

Volkes entspricht, das die Zeit miterfüllt, das dem des

Miterziehenden gleicht und sich mit dem des Schülers

innerlich deckt; Dieses Gestaltbild müßte wesenhaft sein,

um überpersönlich und Uberzeitlich zugleich sein zu können.

In ihm müßten wesen und Ronstitution, Stufe und

Reife, künstlerische Empfindung und bildnerisches wollen,

Neigung und Begabung zusammenfließen in eins: in ge-

stalthafte Bildqualität. Diesem Gestaltbild entspricht das

Stilwollen des „Bildteppichs" weithin, es umschließt das

jugendliche Schaffen des Volkes und das unserer Iugend.

Denn es ist eine psychologische Tatsache und unterricht-

liche Erfahrung, daß das Rind — und auch noch der

Iugendliche — naiv, d.h. aus einem natürlichen Ver-

halten zur welt und zum Stoff, und organisch, d.h.

aus dem wesen kommend und der Stuse entsprechend,

„teppichartige" Bilder malt. Sie treten irgendwann in

seiner bildnerischen Entwicklung als natürliche wachstums-

form auf, und erweisen sich damit als wachstums-

g e s e y l i ch.

In dieser besonderen wachstumsgesetzlichen Voraus-

seyung liegt die zweite und wichtigere Möglichkeit dieser

Bildaufgabe in der Iugenderziehung.

II. wachstumsparallelen und Stoffkreis.

Auf die „wachstumsparallelen" zwischen dem bildneri-

schen Eigenschaffen von Rindern oder Iugendlichen und

dem frühen Bildschaffen der jungen Völker ist oft schon

hingewiesen worden (Britsch, pinder, von Scheltema).

In dieser parallele steht auch noch die einfache Bauern-

und Volkskunst. Bei allen dreien nimmt der Dildteppich

einen breiten Rahmen ein, was seine Bindung an die

Iugcndlichkeit erkennen läßt. Die formale Aehnlichkeit,

die gemeinsame Bildsprache, ist immer wieder verblüf-

fend, obwohl — oder trotzdem man erkennen muß, daß.

diese verwandte Gestaltform aus einer anderen geistigen

Grundhaltung geworden ist. Der naive Formwille, der

sich hier äußert, kann aber in allen Fällen nicht als pri-

mitiv abgetan werden. Sowohl in der Frühkunst als in

der Bauernkunst steht hinter der Form ein geistiger wille

(Ronrad Hahm), der aus einer rein inhaltlich bedingten

Vorstellungswelt heraus gestaltet, und daher vom Natur-

bild gar nicht abhängig ist, viel weniger an ihm gemeffen

werden darf. Das Rind, das sich gan; sachlich verhält,

schafft naiv und spielerisch und erfüllt sich darin. Aus sei-

nem Bild wird ungewollt ein „Teppich". Beim frühen

Rünstler und beim gestaltenden Bauern spielt der Zweck

eine Rolle, und die Anwendung der künstlerischen Mittel

geschieht mit Beherrschung und aus Renntnis ihrer wir-

kung. In seine ursprünglich teppichartig gemeinte, orna-

mentale Gestaltung fließt langsam das „Bild" ein. Dieser

Unterschied in der geistigen Haltung steht hinter der glei-

chen Formhaltung. Gemeinsam ist aber vor allem der

bildnerische Drieb, der in der echten, naiven, ursprüng-

lichen Freude am Tätigsein seine wurzel hat.

Dieses Tätigseinwollen äußert sich zuerst im Ausspre-

chenwollen. Das Bild, und vor allem der Bildteppich,

will erzählen.

1. Der „Sagetrieb" (pinder) ist eine besondere Eigen-

art unscres Volkes. Ueberwaffer* nennt den Genter Altar

der Drüder van Eyck ein „Bilderbuch". Von mittclalter-

lichen Tafelbildern kennen wir die Fabulierlust der alten

Meister, alle Gcschehniffe, unbekümmert um Zeit und Gert-

lichkeit, teppichartig zusammenzuweben. Romanische wand-

bilder müffen wir ablesen und abschreiten. Es sind gemalte

walter Uebecwaffer: „Von-Maß und Macht der alten

Runsi^io;;. Geitz u. Lo.

Tcppiche an wänden! Und der einfache Bauer tut es dem

Rinde gleich: sein ganzes Bildschaffen isi zunächst auf Be-

schreiben, Schildern und Deuten eingestellt, und alles, was

zur Verdeutlichung eines Vorganges beiträgt, ist gestattet.

Deshalb wird aus einem Nebeneinander und Hinterein-

ander ein teppichartiges Uebereinander, auet 'einer wich-

tigen Figur eine großherausgehobene Gestalt, ein Zeige-

finger zur „übermäßigen", beschwörenden Gebürde und

zum Zeichen. Die Gebärde beherrscht die Dinge und die

künstlerischen Mittel, Linie, Farbe und Form. Sie be-

herrscht auch die Fläche und durch wirkt sie wie ein <l>r-

nament.

r. Alles Erzählenwollen scheint geheimnisvoll dcr

Fläche verknüpft. In dem innigen Verhältnis zwischen

Flächengestaltung und Erzählung lag schon das Geheimnis

Giottos. Seine Erzählung ist ein „Gewebe eindeutiger

Beziehungen" (Rintelen). Darin birgt sich auch das deut-

sche wunder der Hildesheimer Domtüren, des Deckel-

bildes vom Loclex aureus, des Isenheimer und Brei-

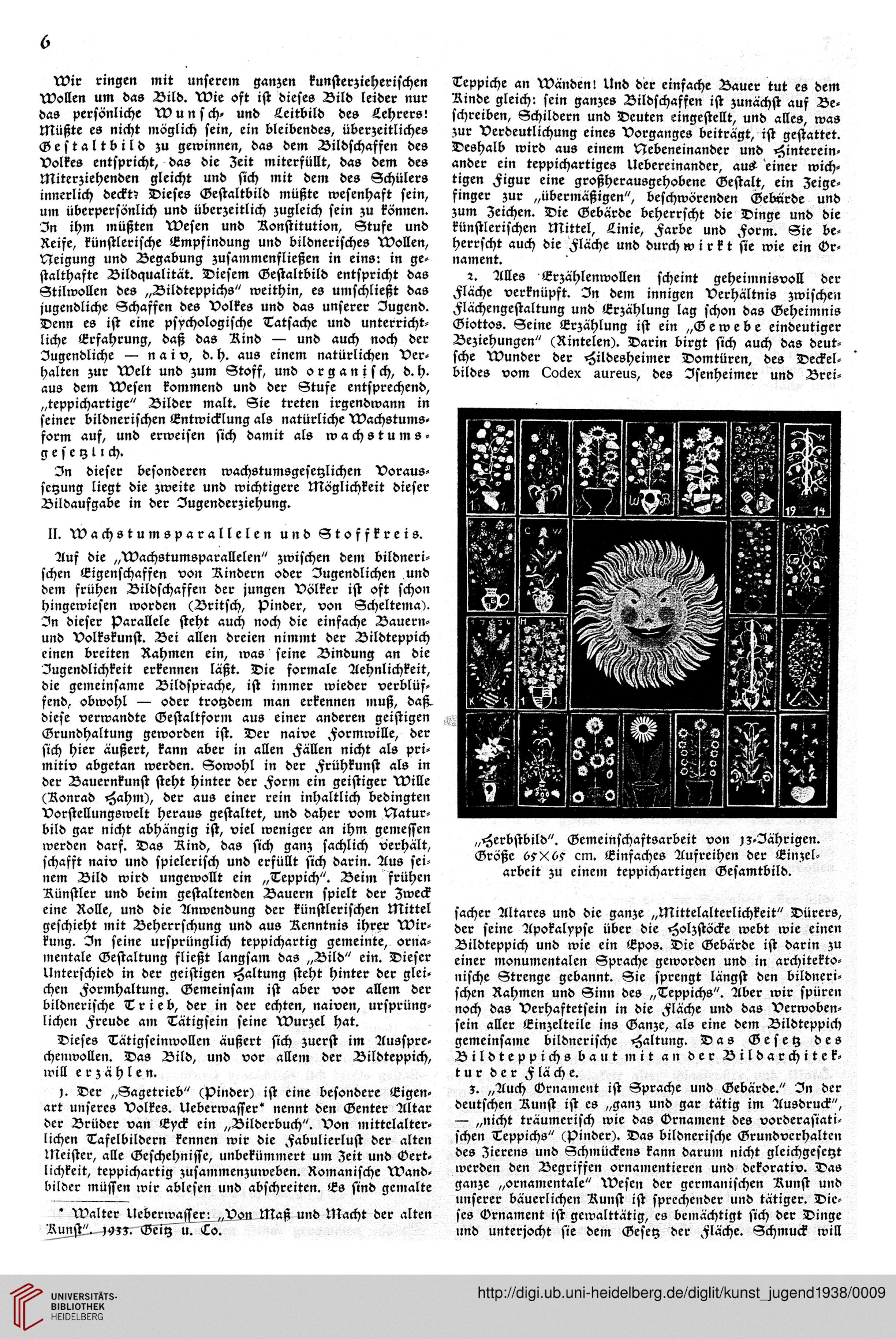

„Herbstbild". Gemeinschaftsarbeit von i;-Iährigen.

Größc dyXdy cm. Einfaches Aufreihen der Einzel-

arbeit ;u einem teppichartigen Gesamtbild.

sacher Altares und die ganze „Mittelalterlichkeit" Dürers,

der seine Apokalypse über die Holzstöcke webt wie einen

Bildteppich und wie ein Epos. Die Gebärde ist darin ;»

einer monumentalen Sprache geworden und in architekto-

nische Strenge gebannt. Sie sprengt längst den bildneri-

schen Rahmen und Sinn des „Teppichs". Aber wir spüren

noch das Verhaftetsein in die Fläche und das Verwoben-

sein aller Einzelteile ins Ganze, als eine dem Bildteppich

gemeinsame bildnerische Haltung. Das Gesetz des

Bildteppichs baut mit an der Bildarchitek-

tur der Fläche.

;. „Auch Grnament ist Sprache und Gcbärde." In dcr

deutschen Runst ist es „gan; und gar tätig im Ausdruck",

— „nicht träumerisch wie das Grnament des vorderasiati-

schen Teppichs" (pinder). Das bildnerische Grundvcrhalten

des Zierens und Schmückens kann darum nicht gleichgescyt

werden den Degriffen ornamentieren und dckorativ. Das

ganze „ornamentale" wesen der gcrmanischen Runst und

unserer bäuerlichen Runst ist sprechender und tätiger. Dic-

ses Grnament ist gewalttätig, cs bemächtigt sich der Dingc

und unterjocht sie dem Gesetz der Fläche. Schmuck will

wir ringen mit unserem ganzen kunsterzieherischen

Wollen um das Bild. wie oft ist dieses Bild leider nur

das persönliche wunsch. und Leitbild des Lehrers!

Müßte es nicht müglich sein, ein bleibendes, überzeitliches

Gestaltbild ;u gewinnen, das dem Bildschaffen des

Volkes entspricht, das die Zeit miterfüllt, das dem des

Miterziehenden gleicht und sich mit dem des Schülers

innerlich deckt; Dieses Gestaltbild müßte wesenhaft sein,

um überpersönlich und Uberzeitlich zugleich sein zu können.

In ihm müßten wesen und Ronstitution, Stufe und

Reife, künstlerische Empfindung und bildnerisches wollen,

Neigung und Begabung zusammenfließen in eins: in ge-

stalthafte Bildqualität. Diesem Gestaltbild entspricht das

Stilwollen des „Bildteppichs" weithin, es umschließt das

jugendliche Schaffen des Volkes und das unserer Iugend.

Denn es ist eine psychologische Tatsache und unterricht-

liche Erfahrung, daß das Rind — und auch noch der

Iugendliche — naiv, d.h. aus einem natürlichen Ver-

halten zur welt und zum Stoff, und organisch, d.h.

aus dem wesen kommend und der Stuse entsprechend,

„teppichartige" Bilder malt. Sie treten irgendwann in

seiner bildnerischen Entwicklung als natürliche wachstums-

form auf, und erweisen sich damit als wachstums-

g e s e y l i ch.

In dieser besonderen wachstumsgesetzlichen Voraus-

seyung liegt die zweite und wichtigere Möglichkeit dieser

Bildaufgabe in der Iugenderziehung.

II. wachstumsparallelen und Stoffkreis.

Auf die „wachstumsparallelen" zwischen dem bildneri-

schen Eigenschaffen von Rindern oder Iugendlichen und

dem frühen Bildschaffen der jungen Völker ist oft schon

hingewiesen worden (Britsch, pinder, von Scheltema).

In dieser parallele steht auch noch die einfache Bauern-

und Volkskunst. Bei allen dreien nimmt der Dildteppich

einen breiten Rahmen ein, was seine Bindung an die

Iugcndlichkeit erkennen läßt. Die formale Aehnlichkeit,

die gemeinsame Bildsprache, ist immer wieder verblüf-

fend, obwohl — oder trotzdem man erkennen muß, daß.

diese verwandte Gestaltform aus einer anderen geistigen

Grundhaltung geworden ist. Der naive Formwille, der

sich hier äußert, kann aber in allen Fällen nicht als pri-

mitiv abgetan werden. Sowohl in der Frühkunst als in

der Bauernkunst steht hinter der Form ein geistiger wille

(Ronrad Hahm), der aus einer rein inhaltlich bedingten

Vorstellungswelt heraus gestaltet, und daher vom Natur-

bild gar nicht abhängig ist, viel weniger an ihm gemeffen

werden darf. Das Rind, das sich gan; sachlich verhält,

schafft naiv und spielerisch und erfüllt sich darin. Aus sei-

nem Bild wird ungewollt ein „Teppich". Beim frühen

Rünstler und beim gestaltenden Bauern spielt der Zweck

eine Rolle, und die Anwendung der künstlerischen Mittel

geschieht mit Beherrschung und aus Renntnis ihrer wir-

kung. In seine ursprünglich teppichartig gemeinte, orna-

mentale Gestaltung fließt langsam das „Bild" ein. Dieser

Unterschied in der geistigen Haltung steht hinter der glei-

chen Formhaltung. Gemeinsam ist aber vor allem der

bildnerische Drieb, der in der echten, naiven, ursprüng-

lichen Freude am Tätigsein seine wurzel hat.

Dieses Tätigseinwollen äußert sich zuerst im Ausspre-

chenwollen. Das Bild, und vor allem der Bildteppich,

will erzählen.

1. Der „Sagetrieb" (pinder) ist eine besondere Eigen-

art unscres Volkes. Ueberwaffer* nennt den Genter Altar

der Drüder van Eyck ein „Bilderbuch". Von mittclalter-

lichen Tafelbildern kennen wir die Fabulierlust der alten

Meister, alle Gcschehniffe, unbekümmert um Zeit und Gert-

lichkeit, teppichartig zusammenzuweben. Romanische wand-

bilder müffen wir ablesen und abschreiten. Es sind gemalte

walter Uebecwaffer: „Von-Maß und Macht der alten

Runsi^io;;. Geitz u. Lo.

Tcppiche an wänden! Und der einfache Bauer tut es dem

Rinde gleich: sein ganzes Bildschaffen isi zunächst auf Be-

schreiben, Schildern und Deuten eingestellt, und alles, was

zur Verdeutlichung eines Vorganges beiträgt, ist gestattet.

Deshalb wird aus einem Nebeneinander und Hinterein-

ander ein teppichartiges Uebereinander, auet 'einer wich-

tigen Figur eine großherausgehobene Gestalt, ein Zeige-

finger zur „übermäßigen", beschwörenden Gebürde und

zum Zeichen. Die Gebärde beherrscht die Dinge und die

künstlerischen Mittel, Linie, Farbe und Form. Sie be-

herrscht auch die Fläche und durch wirkt sie wie ein <l>r-

nament.

r. Alles Erzählenwollen scheint geheimnisvoll dcr

Fläche verknüpft. In dem innigen Verhältnis zwischen

Flächengestaltung und Erzählung lag schon das Geheimnis

Giottos. Seine Erzählung ist ein „Gewebe eindeutiger

Beziehungen" (Rintelen). Darin birgt sich auch das deut-

sche wunder der Hildesheimer Domtüren, des Deckel-

bildes vom Loclex aureus, des Isenheimer und Brei-

„Herbstbild". Gemeinschaftsarbeit von i;-Iährigen.

Größc dyXdy cm. Einfaches Aufreihen der Einzel-

arbeit ;u einem teppichartigen Gesamtbild.

sacher Altares und die ganze „Mittelalterlichkeit" Dürers,

der seine Apokalypse über die Holzstöcke webt wie einen

Bildteppich und wie ein Epos. Die Gebärde ist darin ;»

einer monumentalen Sprache geworden und in architekto-

nische Strenge gebannt. Sie sprengt längst den bildneri-

schen Rahmen und Sinn des „Teppichs". Aber wir spüren

noch das Verhaftetsein in die Fläche und das Verwoben-

sein aller Einzelteile ins Ganze, als eine dem Bildteppich

gemeinsame bildnerische Haltung. Das Gesetz des

Bildteppichs baut mit an der Bildarchitek-

tur der Fläche.

;. „Auch Grnament ist Sprache und Gcbärde." In dcr

deutschen Runst ist es „gan; und gar tätig im Ausdruck",

— „nicht träumerisch wie das Grnament des vorderasiati-

schen Teppichs" (pinder). Das bildnerische Grundvcrhalten

des Zierens und Schmückens kann darum nicht gleichgescyt

werden den Degriffen ornamentieren und dckorativ. Das

ganze „ornamentale" wesen der gcrmanischen Runst und

unserer bäuerlichen Runst ist sprechender und tätiger. Dic-

ses Grnament ist gewalttätig, cs bemächtigt sich der Dingc

und unterjocht sie dem Gesetz der Fläche. Schmuck will