Mustert man die einzelnen Blätter, die merkwür-

dige Umbildung der Rübe, die wie Bischoftsstäbe aus-

sehenden geplatteten Eschen-Zweige, die Zwangsdreh-

ung der Weberkarde und des Gartenbaldrians, den

Aufbau der Weinrebe, die Umwandlung der Blätter

durch Teilung beim Geißfuß, der Spiralwindung der

Schwertbo'hne und die Rosengalle, so kann man sich

dem Eindruck des Geschlossenen und Einheitlichen

nicht entzäehen. In einigen Darstellungen konnte ich

sogar noch die Originalpflanzen in Goethes botanischen

Sammlungen nachweisen.

Besonders reizvoll ist es, mit dem von Goethes

genialer Anschauung getränkten Werk die Skizzen, die

der Metamorphose als ürsprünglichste Niederschrift zu

fand Goethe alle seine Gedanken über die Metamor-

phose verkörpert, die ihn in Sizilien ergriffen hatte.

Hatte Goethe damals nach einer „Urpflanze“ gesucht,

von der alle anderen Pflanzen sich ableiten ließen, so

erhob er sich jetzt von jenem beschränkten Begriff zuin

Begriff einer gesetzlichen Bildung und Umbildung. Die

durchgewachsene Nelke offenbarte Goethe nicht nur die

Identität der einzelnen, als Blätter und Blütenteile be-

zeicluieten Organe, sondern auch die Zusammensetzung

der ganzen Pflanze von der Wurzel an aus übereinander

geschobenen Knoten mit den jeweils dazugehörigen

Anhangsorganen, Blättern, Hülleh, Kelch, Blumen-

kronblättern, Nektarien, Staubblättern, Griffel, Früch-

ten. Wie Goethe so wird daher auch uns jene durchge-

Grunde liegen, zu vergleichen. Es sind ihrer nicht all-

zuviele, die sich erhalten haben. Denn so viel Goethe

zeichnete, im Zeichnen hatte stets der Künstler' die

Oberhand, auch wo er in Ermangelung einer zeichnen-

den Hand auf das eigene Skizzieren verwiesen war.

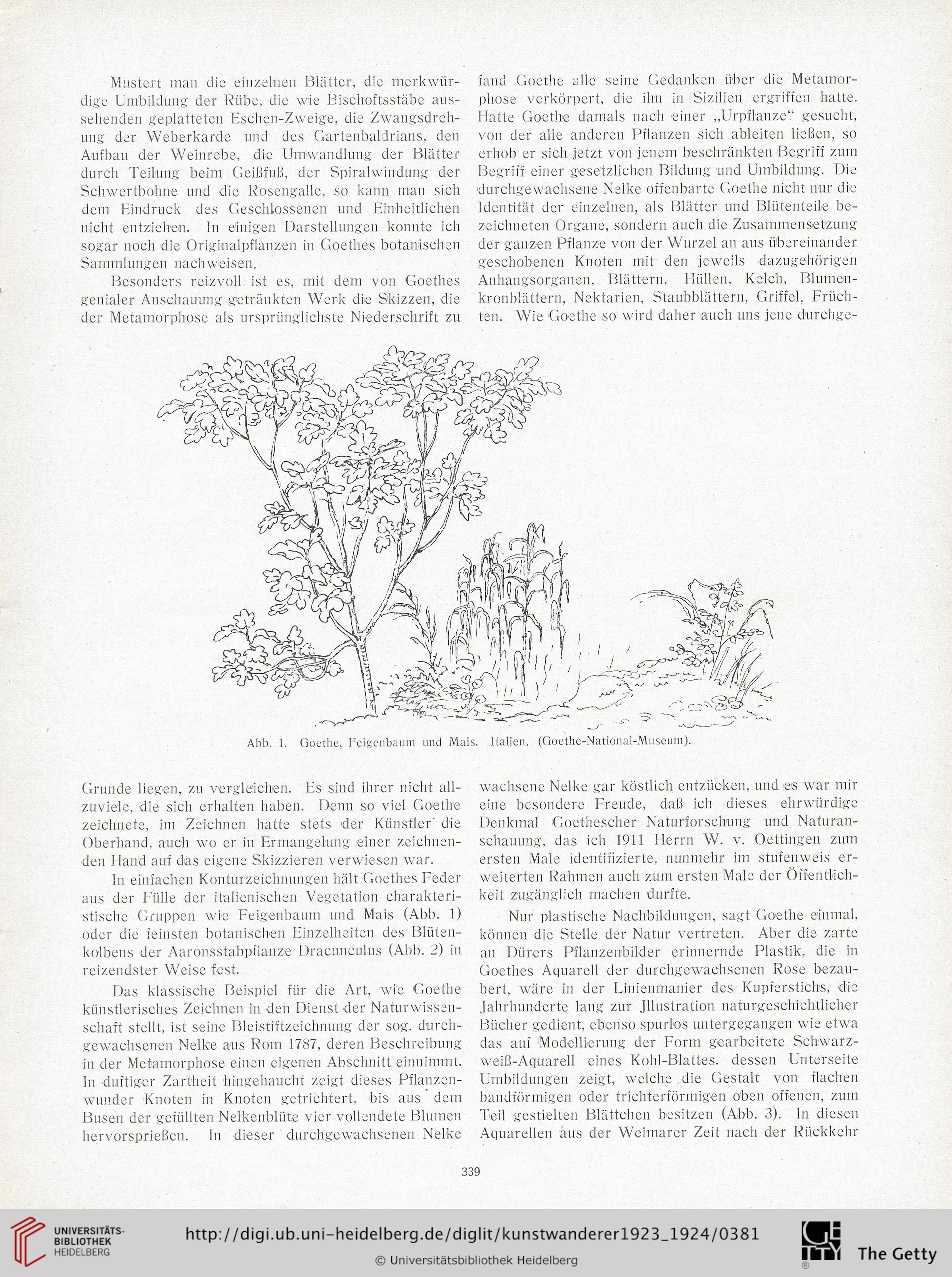

In einfachen Konturzeichnungen hält Goethes Feder

aus der Fülle der italienischen Vegetation charakteri-

stische Gruppen wie Feigenbaum und Mais (Abb. 1)

oder die feinsten botanischen Einzelheiten des Blüten-

kolbens der Aaronsstabpflanze Dracunculus (Abb. 2) in

reizendster Weise fest.

Das klassische Beispiel für die Art, wie Goethe

künstlerisches Zeichnen in 'den Dienst der Naturwissen-

schaft stellt, ist seine Bleistiftzeichnung der sog. durch-

gewachsenen Nelke aus Rom 1787, deren Beschreibung

in der Metamorphose einen eigenen Abschnitt einnrmmt.

In duftiger Zartheit bingehaucht zeigt dieses Pflanzen-

wunder Knoten in Knoten getriclitert, bis aus dem

Busen der ’gefüllten Nelkenblüte vier vollendete Blumen

hervorsprießen. ln dieser durchgewachsenen Nelke

wachsene Nelke gar köstlich entzücken, und e:s war mir

eine besondere Freude, daß ich dieses ehrwürdige

Denkmal Goethescher Naturforschung und Naturan-

schauung, das ich 1911 Herrn W. v. Oettingen zum

ersten Male identifizierte, nunmehr im stufenweis er-

weiterten Rahmen auch zum ersten Male der Öffentlich-

keit zugänglich machen durfte.

Nur plastische Nachbildungen, sagt Goethe einmal,

können die Stelle der Natur vertreten. Aber die zarte

an Dürers Pflanzenbilder erinnernde Plastik, die in

Goethes Aquarell der durchgewachsenen Rose bezau-

bert, wäre in der Linienmanier des Kupferstichs, die

Jahrhunderte lang zur Jllustration naturgeschichtlicher

Bücher gedient, ebenso spurlos untergegangen wie etwa

das auf Modellierung der Form gearbeitete Schwarz-

weiß-Aquarell eines Kohl-Blattes. dessen Unterseite

Umbildungen zeigt, welche .die Gestalt von flachen

bandförmigen oder trichterförmigen oben offenen, zum

Teil gestielten Blättchen besitzen (Abb. 3). In diesen

Aquarellen aus der Weimarer Zeit nach der Rückkehr

339

dige Umbildung der Rübe, die wie Bischoftsstäbe aus-

sehenden geplatteten Eschen-Zweige, die Zwangsdreh-

ung der Weberkarde und des Gartenbaldrians, den

Aufbau der Weinrebe, die Umwandlung der Blätter

durch Teilung beim Geißfuß, der Spiralwindung der

Schwertbo'hne und die Rosengalle, so kann man sich

dem Eindruck des Geschlossenen und Einheitlichen

nicht entzäehen. In einigen Darstellungen konnte ich

sogar noch die Originalpflanzen in Goethes botanischen

Sammlungen nachweisen.

Besonders reizvoll ist es, mit dem von Goethes

genialer Anschauung getränkten Werk die Skizzen, die

der Metamorphose als ürsprünglichste Niederschrift zu

fand Goethe alle seine Gedanken über die Metamor-

phose verkörpert, die ihn in Sizilien ergriffen hatte.

Hatte Goethe damals nach einer „Urpflanze“ gesucht,

von der alle anderen Pflanzen sich ableiten ließen, so

erhob er sich jetzt von jenem beschränkten Begriff zuin

Begriff einer gesetzlichen Bildung und Umbildung. Die

durchgewachsene Nelke offenbarte Goethe nicht nur die

Identität der einzelnen, als Blätter und Blütenteile be-

zeicluieten Organe, sondern auch die Zusammensetzung

der ganzen Pflanze von der Wurzel an aus übereinander

geschobenen Knoten mit den jeweils dazugehörigen

Anhangsorganen, Blättern, Hülleh, Kelch, Blumen-

kronblättern, Nektarien, Staubblättern, Griffel, Früch-

ten. Wie Goethe so wird daher auch uns jene durchge-

Grunde liegen, zu vergleichen. Es sind ihrer nicht all-

zuviele, die sich erhalten haben. Denn so viel Goethe

zeichnete, im Zeichnen hatte stets der Künstler' die

Oberhand, auch wo er in Ermangelung einer zeichnen-

den Hand auf das eigene Skizzieren verwiesen war.

In einfachen Konturzeichnungen hält Goethes Feder

aus der Fülle der italienischen Vegetation charakteri-

stische Gruppen wie Feigenbaum und Mais (Abb. 1)

oder die feinsten botanischen Einzelheiten des Blüten-

kolbens der Aaronsstabpflanze Dracunculus (Abb. 2) in

reizendster Weise fest.

Das klassische Beispiel für die Art, wie Goethe

künstlerisches Zeichnen in 'den Dienst der Naturwissen-

schaft stellt, ist seine Bleistiftzeichnung der sog. durch-

gewachsenen Nelke aus Rom 1787, deren Beschreibung

in der Metamorphose einen eigenen Abschnitt einnrmmt.

In duftiger Zartheit bingehaucht zeigt dieses Pflanzen-

wunder Knoten in Knoten getriclitert, bis aus dem

Busen der ’gefüllten Nelkenblüte vier vollendete Blumen

hervorsprießen. ln dieser durchgewachsenen Nelke

wachsene Nelke gar köstlich entzücken, und e:s war mir

eine besondere Freude, daß ich dieses ehrwürdige

Denkmal Goethescher Naturforschung und Naturan-

schauung, das ich 1911 Herrn W. v. Oettingen zum

ersten Male identifizierte, nunmehr im stufenweis er-

weiterten Rahmen auch zum ersten Male der Öffentlich-

keit zugänglich machen durfte.

Nur plastische Nachbildungen, sagt Goethe einmal,

können die Stelle der Natur vertreten. Aber die zarte

an Dürers Pflanzenbilder erinnernde Plastik, die in

Goethes Aquarell der durchgewachsenen Rose bezau-

bert, wäre in der Linienmanier des Kupferstichs, die

Jahrhunderte lang zur Jllustration naturgeschichtlicher

Bücher gedient, ebenso spurlos untergegangen wie etwa

das auf Modellierung der Form gearbeitete Schwarz-

weiß-Aquarell eines Kohl-Blattes. dessen Unterseite

Umbildungen zeigt, welche .die Gestalt von flachen

bandförmigen oder trichterförmigen oben offenen, zum

Teil gestielten Blättchen besitzen (Abb. 3). In diesen

Aquarellen aus der Weimarer Zeit nach der Rückkehr

339