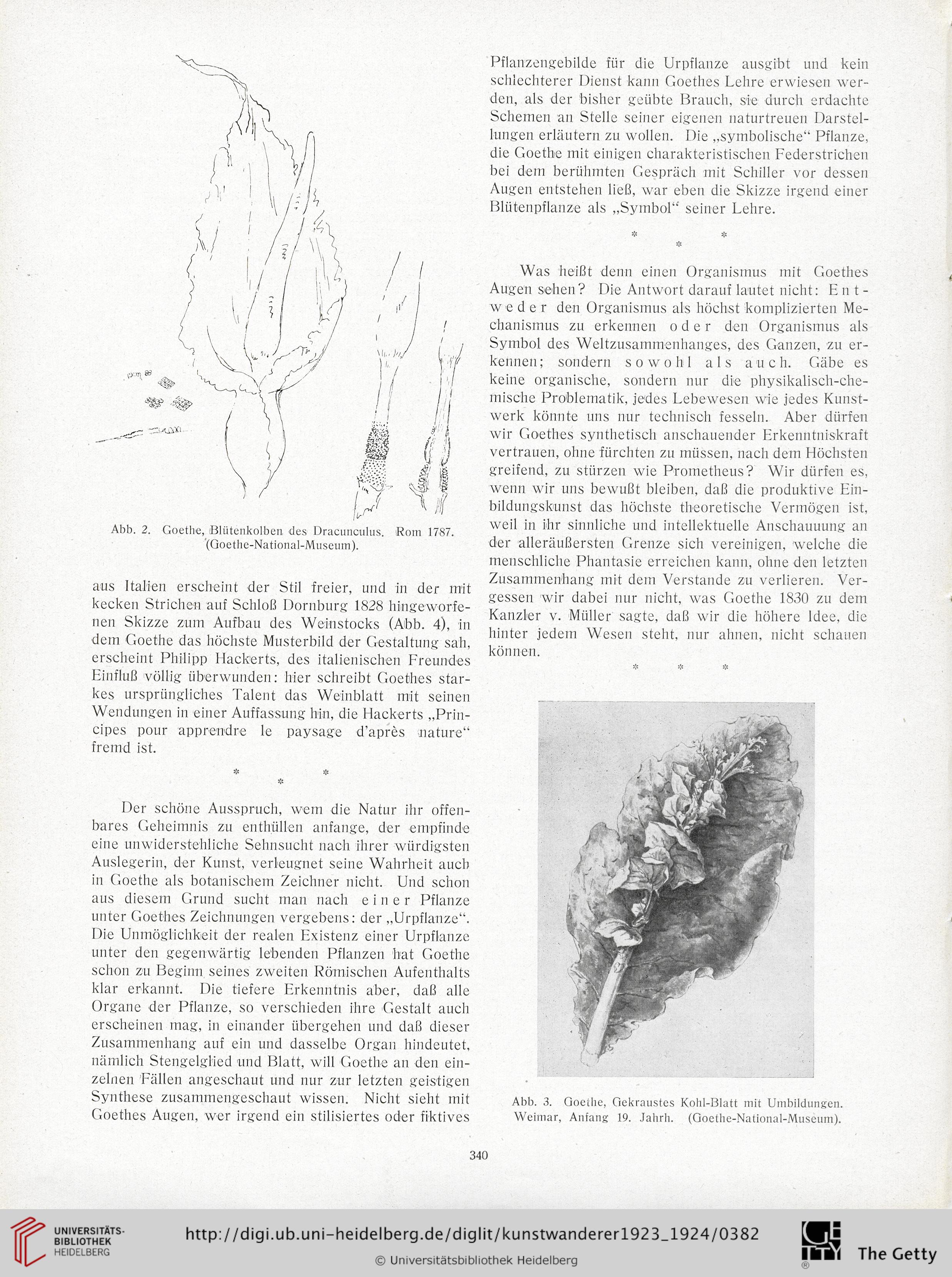

Abb. 2. Goethe, Bliitenkolben des Dracunculus. iRom 1787.

(Goethe-National-Museum).

aus Italien erscheint der Stil freier, und in der mit

kecken Strichen auf Schloß Dornburg 1828 hingeworfe-

nen Skizze zum Aufbau des Weinstocks (Abb. 4), in

dem Goethe das höchste Musterbild der Gestaltung sah,

erscheint Philipp Hackerts, des italienischen Freundes

Einfluß völlig iiberwunden: hier schreibt Goethes star-

kes ursprtingliches 'l’alent das Weinblatt mit seinen

Wendungen in einer Auffassung hin, die Hackerts „Prin-

cipes pour apprendre le paysage d’apres nature“

fremd ist.

❖ ❖

Der schöne Ausspruch, wem die Natur ihr offen-

bares Geheimnis zu enthüllen anfange, der empfinde

eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten

Auslegerin, der Kunst, verleugnet seine Walirheit aucb

in Goethe als botanischem Zeichner nicht. Und schon

aus diesem Grund sucht man nach e i n e r Pflanze

unter Goethes Zeichnungen vergebens: der „Urpflanze“.

Die Unmöglichkeit der realen Existenz einer Urpflanze

unter den gegenwärtig le'benden Pflanzen hat Goethe

schon zu Beginn seines zweiten Römischen Aufenthalts

klar erkannt. Die tiefere Erkenntnis aber, daß alle

Organe der Pflanze, so verschieden ihre Gestalt auch

erscheinen mag, in einander übergehen und daß dieser

Zusammenbang auf ein und dasselbe Organ hindeutet,

nämlich Stengelglied und Blatt, will Goetlie an den ein-

zelnen ’Fällen angeschaut und nur zur letzten geistigen

Synthese zusammengeschaut wissen. Nicht sieht mit

Goethes Augen, wer irgend ein stilisiertes oder fiktives

Pflanzengebilde für die Urpflanze ausgibt und kein

schlechterer Dienst kann Goethes Lehre erwiesen wer-

den, als der bisher geübte Brauch, sie durch erdachte

Schemen an Stelle seiner eigenen naturtreuen Darstel-

lungen erläutern zu wollen. Die „symbolische“ Pflanze,

die Goethe mit einigen charakteristischen Federstrichen

bei dem berühmten Gespräch mit Schiller vor dessen

Augen entstehen ließ, war eben die Skizze irgend einer

Blütenpflanze als „Symbol“ seiner Lehre.

Was heißt denn einen Organisrnus mit Goethes

Augen sehen? Die Antwort darauf lautet nicht: E n t -

weder den Organismus als höchst komplizierten Me-

chanismus zu erkennen o d e r den Organismus als

Symbol des Weltzusammenhanges, des Ganzen, zu er-

kennen; sondern sowohl als auch. Gäbe es

keine organische, sondern nur die physikalisch-che-

mische Problernatik, jedes Lebewesen wie jedes Kunst-

werk könnte uns nur technisch fesseln. Aber diirfen

wir Goethes synthetisch anschauender Erkenntniskraft

vertrauen, ohne fürchten zu müssen, nach dem Höchsten

greifend, zu stürzen wie Prometheus? Wir dürfen es,

wenn wir uns bewußt bleiben, daß die produktive Ein-

bildungskunst das höchste theoretische Vermögen ist,

weil in ihr sinnliche und intellektuelle Anschauuung an

der alleräußersten Grenze sich vereinigen, welche die

menschliche Phantasie erreichen kann, ohne den letzten

Zusammen'hang mit dem Verstande zu verlieren. Ver-

gessen wir dabei nur nicht, was Goethe 1830 zu dem

Kanzler v. Müller sagte, daß wir die höhere ldee, die

hinter jedem Wesen steht, nur ahnen, nicht schauen

können.

Abb. 3. Goethe, Gekraustes Kohl-Blatt mit Umbildungen.

Weimar, Anfang 19. Jahrh. (Goethe-National-Museum).

340

(Goethe-National-Museum).

aus Italien erscheint der Stil freier, und in der mit

kecken Strichen auf Schloß Dornburg 1828 hingeworfe-

nen Skizze zum Aufbau des Weinstocks (Abb. 4), in

dem Goethe das höchste Musterbild der Gestaltung sah,

erscheint Philipp Hackerts, des italienischen Freundes

Einfluß völlig iiberwunden: hier schreibt Goethes star-

kes ursprtingliches 'l’alent das Weinblatt mit seinen

Wendungen in einer Auffassung hin, die Hackerts „Prin-

cipes pour apprendre le paysage d’apres nature“

fremd ist.

❖ ❖

Der schöne Ausspruch, wem die Natur ihr offen-

bares Geheimnis zu enthüllen anfange, der empfinde

eine unwiderstehliche Sehnsucht nach ihrer würdigsten

Auslegerin, der Kunst, verleugnet seine Walirheit aucb

in Goethe als botanischem Zeichner nicht. Und schon

aus diesem Grund sucht man nach e i n e r Pflanze

unter Goethes Zeichnungen vergebens: der „Urpflanze“.

Die Unmöglichkeit der realen Existenz einer Urpflanze

unter den gegenwärtig le'benden Pflanzen hat Goethe

schon zu Beginn seines zweiten Römischen Aufenthalts

klar erkannt. Die tiefere Erkenntnis aber, daß alle

Organe der Pflanze, so verschieden ihre Gestalt auch

erscheinen mag, in einander übergehen und daß dieser

Zusammenbang auf ein und dasselbe Organ hindeutet,

nämlich Stengelglied und Blatt, will Goetlie an den ein-

zelnen ’Fällen angeschaut und nur zur letzten geistigen

Synthese zusammengeschaut wissen. Nicht sieht mit

Goethes Augen, wer irgend ein stilisiertes oder fiktives

Pflanzengebilde für die Urpflanze ausgibt und kein

schlechterer Dienst kann Goethes Lehre erwiesen wer-

den, als der bisher geübte Brauch, sie durch erdachte

Schemen an Stelle seiner eigenen naturtreuen Darstel-

lungen erläutern zu wollen. Die „symbolische“ Pflanze,

die Goethe mit einigen charakteristischen Federstrichen

bei dem berühmten Gespräch mit Schiller vor dessen

Augen entstehen ließ, war eben die Skizze irgend einer

Blütenpflanze als „Symbol“ seiner Lehre.

Was heißt denn einen Organisrnus mit Goethes

Augen sehen? Die Antwort darauf lautet nicht: E n t -

weder den Organismus als höchst komplizierten Me-

chanismus zu erkennen o d e r den Organismus als

Symbol des Weltzusammenhanges, des Ganzen, zu er-

kennen; sondern sowohl als auch. Gäbe es

keine organische, sondern nur die physikalisch-che-

mische Problernatik, jedes Lebewesen wie jedes Kunst-

werk könnte uns nur technisch fesseln. Aber diirfen

wir Goethes synthetisch anschauender Erkenntniskraft

vertrauen, ohne fürchten zu müssen, nach dem Höchsten

greifend, zu stürzen wie Prometheus? Wir dürfen es,

wenn wir uns bewußt bleiben, daß die produktive Ein-

bildungskunst das höchste theoretische Vermögen ist,

weil in ihr sinnliche und intellektuelle Anschauuung an

der alleräußersten Grenze sich vereinigen, welche die

menschliche Phantasie erreichen kann, ohne den letzten

Zusammen'hang mit dem Verstande zu verlieren. Ver-

gessen wir dabei nur nicht, was Goethe 1830 zu dem

Kanzler v. Müller sagte, daß wir die höhere ldee, die

hinter jedem Wesen steht, nur ahnen, nicht schauen

können.

Abb. 3. Goethe, Gekraustes Kohl-Blatt mit Umbildungen.

Weimar, Anfang 19. Jahrh. (Goethe-National-Museum).

340