220

Kreis Merseburg,

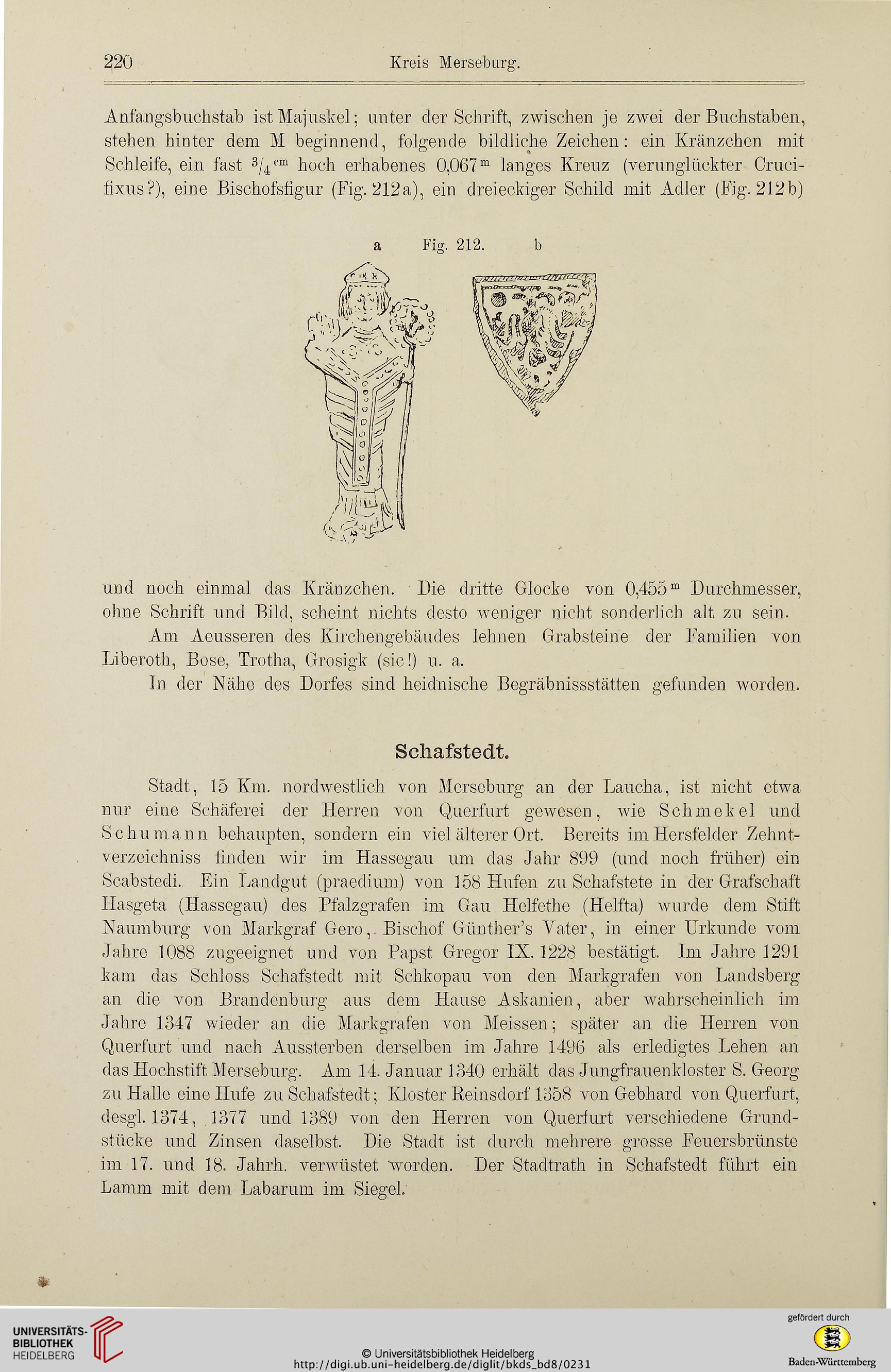

Anfangsbuchstab ist Majuskel; unter der Schrift, zwischen je zwei der Buchstaben,

stehen hinter dem M beginnend, folgende bildliche Zeichen: ein Kränzchen mit

Schleife, ein fast 3/4m hoch erhabenes 0,067m langes Kreuz (verunglückter Cruci-

tixus?), eine Bischofsfigur (Fig. 212a), ein dreieckiger Schild mit Adler (Fig. 212 b)

a Fig. 212. b

und noch einmal das Kränzchen. Die dritte Glocke von 0,455m Durchmesser,

ohne Schrift und Bild, scheint nichts desto weniger nicht sonderlich alt zu sein.

Am Aeusseren des Kirchengebäudes lehnen Grabsteine der Familien von

Liberoth, Bose, Trotha, Grosigk (sic!) u. a.

In der Nähe des Dorfes sind heidnische Begräbnissstätten gefunden worden.

Schafstedt.

Stadt, 15 Km. nordwestlich von Merseburg an der Laucha, ist nicht etwa

nur eine Schäferei der Herren von Querfurt gewesen, wie Schmekel und

Schumann behaupten, sondern ein viel älterer Ort. Bereits imHersfelder Zehnt-

verzeichniss finden wir im Hassegau um das Jahr 899 (und noch früher) ein

Scabstedi. Ein Landgut (praedium) von 158 Hufen zu Schafstete in der Grafschaft

Hasgeta (Hassegau) des Pfalzgrafen im Gau Helfethe (Helfta) wurde dem Stift

Naumburg von Markgraf Gero, Bischof Günther’s Vater, in einer Urkunde vom

Jahre 1088 zugeeignet und von Papst Gregor IX. 1228 bestätigt. Im Jahre 1291

kam das Schloss Schafstedt mit Schkopau von den Markgrafen von Landsberg

an die von Brandenburg aus dem Hause Askanien, aber wahrscheinlich im

Jahre 1347 wieder an die Markgrafen von Meissen; später an die Herren von

Querfurt und nach Aussterben derselben im Jahre 1496 als erledigtes Lehen an

das Hochstift Merseburg. Am 14. Januar 1340 erhält das Jungfrauenkloster S. Georg

zu Halle eine Hufe zu Schafstedt; Kloster Reinsdorf 1358 von Gebhard von Querfurt,

desgl. 1374, 1377 und 1389 von den Herren von Querfurt verschiedene Grund-

stücke und Zinsen daselbst. Die Stadt ist durch mehrere grosse Feuersbrünste

im 17. und 18. Jahrh. verwüstet 'worden. Der Stadtrath in Schafstedt führt ein

Lamm mit dem Labarum im Siegel.

Kreis Merseburg,

Anfangsbuchstab ist Majuskel; unter der Schrift, zwischen je zwei der Buchstaben,

stehen hinter dem M beginnend, folgende bildliche Zeichen: ein Kränzchen mit

Schleife, ein fast 3/4m hoch erhabenes 0,067m langes Kreuz (verunglückter Cruci-

tixus?), eine Bischofsfigur (Fig. 212a), ein dreieckiger Schild mit Adler (Fig. 212 b)

a Fig. 212. b

und noch einmal das Kränzchen. Die dritte Glocke von 0,455m Durchmesser,

ohne Schrift und Bild, scheint nichts desto weniger nicht sonderlich alt zu sein.

Am Aeusseren des Kirchengebäudes lehnen Grabsteine der Familien von

Liberoth, Bose, Trotha, Grosigk (sic!) u. a.

In der Nähe des Dorfes sind heidnische Begräbnissstätten gefunden worden.

Schafstedt.

Stadt, 15 Km. nordwestlich von Merseburg an der Laucha, ist nicht etwa

nur eine Schäferei der Herren von Querfurt gewesen, wie Schmekel und

Schumann behaupten, sondern ein viel älterer Ort. Bereits imHersfelder Zehnt-

verzeichniss finden wir im Hassegau um das Jahr 899 (und noch früher) ein

Scabstedi. Ein Landgut (praedium) von 158 Hufen zu Schafstete in der Grafschaft

Hasgeta (Hassegau) des Pfalzgrafen im Gau Helfethe (Helfta) wurde dem Stift

Naumburg von Markgraf Gero, Bischof Günther’s Vater, in einer Urkunde vom

Jahre 1088 zugeeignet und von Papst Gregor IX. 1228 bestätigt. Im Jahre 1291

kam das Schloss Schafstedt mit Schkopau von den Markgrafen von Landsberg

an die von Brandenburg aus dem Hause Askanien, aber wahrscheinlich im

Jahre 1347 wieder an die Markgrafen von Meissen; später an die Herren von

Querfurt und nach Aussterben derselben im Jahre 1496 als erledigtes Lehen an

das Hochstift Merseburg. Am 14. Januar 1340 erhält das Jungfrauenkloster S. Georg

zu Halle eine Hufe zu Schafstedt; Kloster Reinsdorf 1358 von Gebhard von Querfurt,

desgl. 1374, 1377 und 1389 von den Herren von Querfurt verschiedene Grund-

stücke und Zinsen daselbst. Die Stadt ist durch mehrere grosse Feuersbrünste

im 17. und 18. Jahrh. verwüstet 'worden. Der Stadtrath in Schafstedt führt ein

Lamm mit dem Labarum im Siegel.