Eine neue, fette oder halbiette Fraktur gleichmäßig in

größerem Grade angewandt, könnte aber gerade für die

Kunst im Buchdruck erhebliche Förderung ge'ben, wenn

man versuchen wollte, sie für die Lesbarkeit und

Schönhe-it eines Druckwerkes auszunutzen. Hier

kehren diese Betrachtungen zu ihrem Ausgangspunkte

zurück. Man pflegt, wenn man die Musterdrucke der

Wiegendruckzeit nachbilden will, sich allzuoft nicht an

die alte Kunstübung, sondern an die von den alten

Kunstwerken ausgeübten Wirkungen zu halten, dem

Beispiel ihrer Satzgewohnheiten usw. zu folgen. Es

wäre gelegentlich aucli nützlich, wenn man die tecii-

nischen Vorbedingungen dieser alten Drucke prüfen

wollte, um deutlicher zu verstehen, mit welchen Mitteln

die alten Meister ilire vielbewunderten Wirkungen

suchten. Man würde dann auch da und dort zu Ver-

gleichen kommen, die weiterführen sollten, sobalü man

erkannt hat, daß die buchgewerblichen Mittel, die dem

gleiohen Zweck dienen, feiner und reichhaltiger gewor-

den sind. Bisweilen steckt aucli noch in den neue An-

wendungsmöglichkeiten der alten Vorlagen bedenken-

den buohkunstgeschichtlichen Untersuchungen der lrr-

tum, man könne die alte Buchdruckerkunst schon recht

verstehen, wenn man nur das Äußere ihrer Werke be-

tracbte, ohne an deren Entstehungsart zu denken. Was

wir hier brauchen, sind nicht allein ästhetische Analysen

alter Drucke, sondern ästhetisoh techniko-historische.

Erst solche werden das Buchkunsterbe recht fruohtbar

fiir unsere Gegenwart werden lassen.

(Weitere Aufsätze werden folgen.)

Stn stQntet?tcv Potsdameü Qlaspokat

oon

Sdmund IDltbettn Bt?auncTt?oppau

|m November versteigert das Wiener Dorotheum die

aus Schloß Feistritz in Niederösterreich stammende

Einrichtung aus dem Besitze des Fürsten Sulkowski.

Die Sammlung geht auf den Herrn dieses Schlosses

Baron Dietrich zurück, der sie im letzten Jahrzehnt des

18. und iin ersten des 19. Jahrh. zusammengebracht

hat. Aus derselben Provinz stammt ja auch die herr-

liche Sulkowski’sche Waffensammlung, die das Germa-

nische Museum 'zu Nürnberg bereits vor Jahrzehnten

erworben liatte. Dort sind auch von den Dietrich’schen

Waffen, die in derselben harmonischen Aufmaohung,

wie sie die gleichzeitig aufgestellte Franzenburg im

Laxenburger Park veranschaulicht, noch zahlreiche

qualitatvolle Stücke seinerzeit von dem Fürsten Sul-

kowski in Feistritz zurückbehalten worden, die gleich-

falls im Dorotheum versteigert werden.

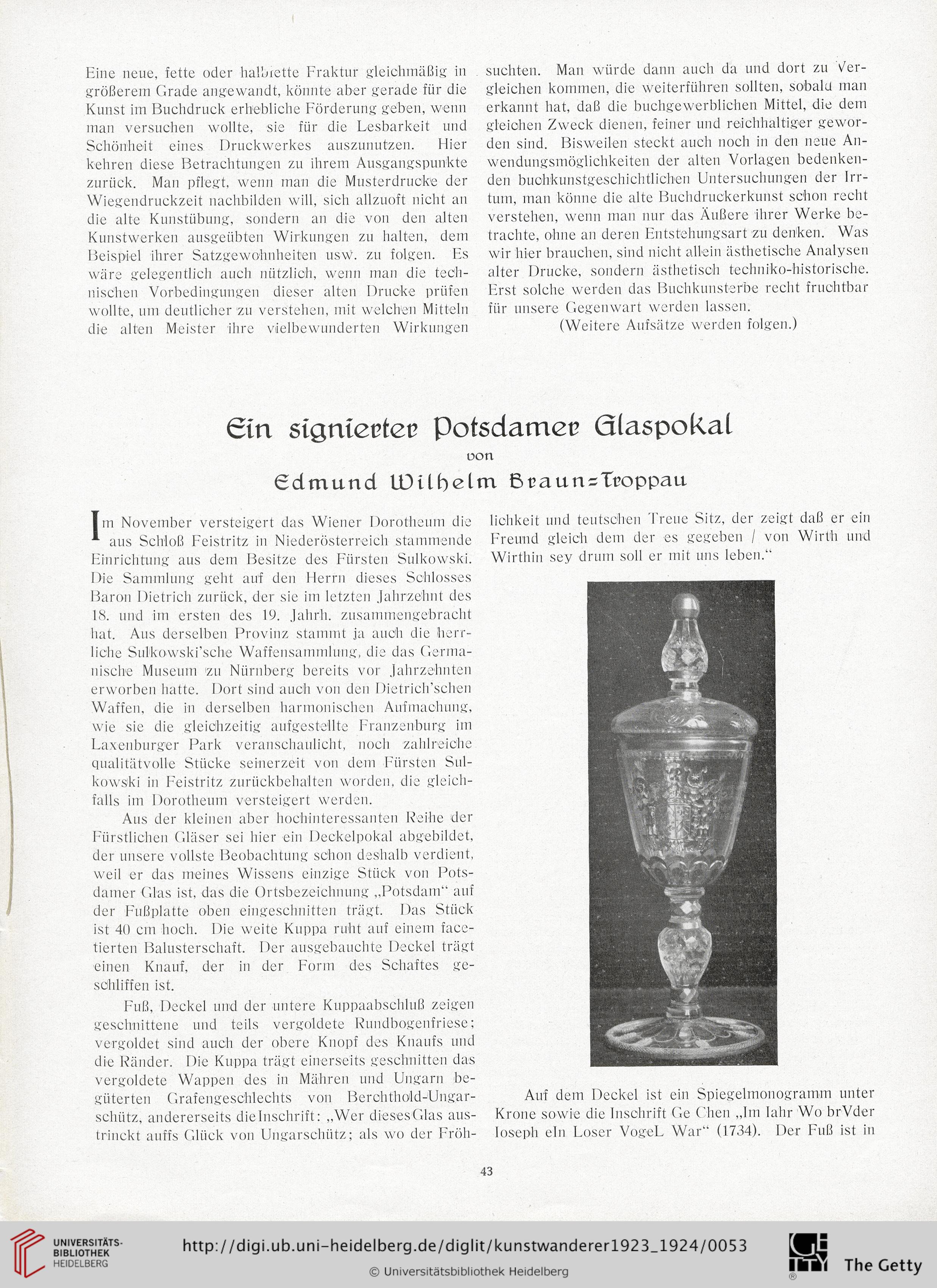

Aus der kleinen aber hochinteressanten Reihe der

Fürstlichen Gläs.er sei hier ein Deckelpokal abgebildet,

der unsere vollste Beobachtüng sc'hon deshalb verdient,

weil er das meines Wissens einzige Stück von Pots-

damer Glas ist, das die Ortsbezeichnung „Potsdam“ auf

der Fußplatte oben eingeschnitten trägt. Das Stiick

ist 40 cm hoch. Die weite Kuppa ruht auf einem face-

tierten Balusterschaft. Der ausgebauchte Deckel trägt

einen Knauf, der in der Form des Schaftes ge-

schliffen ist.

Fuß, Deckel und der untere Kuppaabschluß zeigen

geschnittene und teils vergoldete Rundbogenfriese;

vergoldet sind auch der obere Knopf des Knaufs und

die Ränder. Die Kuppa trägt einerseits geschnitten das

vergoldete Wappen des in Mähren und Ungarn be-

güterten Grafengeschlechts von Berchthold-Ungar-

schütz, andererseits dielnschrift: „Wer diesesGlas aus-

trinckt auffs Glück von Ungarschütz; als wo der Fröh-

lichkeit und teutschen Treue Sitz, der zeigt daß er ein

Freund gleich dem der es gegeben / von Wirth und

Wirthin sey drum soll er mit uns leben.“

Auf dem Deckel ist ein Spiegelmonogramm unter

Krone sowie die Inschrift Ge Chen „Im Iahr Wo brVder

Ioseph eln Loser VogeL War“ (1734). Der Fuß ist in

43

größerem Grade angewandt, könnte aber gerade für die

Kunst im Buchdruck erhebliche Förderung ge'ben, wenn

man versuchen wollte, sie für die Lesbarkeit und

Schönhe-it eines Druckwerkes auszunutzen. Hier

kehren diese Betrachtungen zu ihrem Ausgangspunkte

zurück. Man pflegt, wenn man die Musterdrucke der

Wiegendruckzeit nachbilden will, sich allzuoft nicht an

die alte Kunstübung, sondern an die von den alten

Kunstwerken ausgeübten Wirkungen zu halten, dem

Beispiel ihrer Satzgewohnheiten usw. zu folgen. Es

wäre gelegentlich aucli nützlich, wenn man die tecii-

nischen Vorbedingungen dieser alten Drucke prüfen

wollte, um deutlicher zu verstehen, mit welchen Mitteln

die alten Meister ilire vielbewunderten Wirkungen

suchten. Man würde dann auch da und dort zu Ver-

gleichen kommen, die weiterführen sollten, sobalü man

erkannt hat, daß die buchgewerblichen Mittel, die dem

gleiohen Zweck dienen, feiner und reichhaltiger gewor-

den sind. Bisweilen steckt aucli noch in den neue An-

wendungsmöglichkeiten der alten Vorlagen bedenken-

den buohkunstgeschichtlichen Untersuchungen der lrr-

tum, man könne die alte Buchdruckerkunst schon recht

verstehen, wenn man nur das Äußere ihrer Werke be-

tracbte, ohne an deren Entstehungsart zu denken. Was

wir hier brauchen, sind nicht allein ästhetische Analysen

alter Drucke, sondern ästhetisoh techniko-historische.

Erst solche werden das Buchkunsterbe recht fruohtbar

fiir unsere Gegenwart werden lassen.

(Weitere Aufsätze werden folgen.)

Stn stQntet?tcv Potsdameü Qlaspokat

oon

Sdmund IDltbettn Bt?auncTt?oppau

|m November versteigert das Wiener Dorotheum die

aus Schloß Feistritz in Niederösterreich stammende

Einrichtung aus dem Besitze des Fürsten Sulkowski.

Die Sammlung geht auf den Herrn dieses Schlosses

Baron Dietrich zurück, der sie im letzten Jahrzehnt des

18. und iin ersten des 19. Jahrh. zusammengebracht

hat. Aus derselben Provinz stammt ja auch die herr-

liche Sulkowski’sche Waffensammlung, die das Germa-

nische Museum 'zu Nürnberg bereits vor Jahrzehnten

erworben liatte. Dort sind auch von den Dietrich’schen

Waffen, die in derselben harmonischen Aufmaohung,

wie sie die gleichzeitig aufgestellte Franzenburg im

Laxenburger Park veranschaulicht, noch zahlreiche

qualitatvolle Stücke seinerzeit von dem Fürsten Sul-

kowski in Feistritz zurückbehalten worden, die gleich-

falls im Dorotheum versteigert werden.

Aus der kleinen aber hochinteressanten Reihe der

Fürstlichen Gläs.er sei hier ein Deckelpokal abgebildet,

der unsere vollste Beobachtüng sc'hon deshalb verdient,

weil er das meines Wissens einzige Stück von Pots-

damer Glas ist, das die Ortsbezeichnung „Potsdam“ auf

der Fußplatte oben eingeschnitten trägt. Das Stiick

ist 40 cm hoch. Die weite Kuppa ruht auf einem face-

tierten Balusterschaft. Der ausgebauchte Deckel trägt

einen Knauf, der in der Form des Schaftes ge-

schliffen ist.

Fuß, Deckel und der untere Kuppaabschluß zeigen

geschnittene und teils vergoldete Rundbogenfriese;

vergoldet sind auch der obere Knopf des Knaufs und

die Ränder. Die Kuppa trägt einerseits geschnitten das

vergoldete Wappen des in Mähren und Ungarn be-

güterten Grafengeschlechts von Berchthold-Ungar-

schütz, andererseits dielnschrift: „Wer diesesGlas aus-

trinckt auffs Glück von Ungarschütz; als wo der Fröh-

lichkeit und teutschen Treue Sitz, der zeigt daß er ein

Freund gleich dem der es gegeben / von Wirth und

Wirthin sey drum soll er mit uns leben.“

Auf dem Deckel ist ein Spiegelmonogramm unter

Krone sowie die Inschrift Ge Chen „Im Iahr Wo brVder

Ioseph eln Loser VogeL War“ (1734). Der Fuß ist in

43