teren Antikritik in den Horen gab (1797) — gewinnt

man den Eindruck, daß Fernow des Freundes Kunst

gar zu sehr nur als willkommene Probe auf das Exem-

pel eigener Spekulationen genommen hat.

Es ist nicht wohl anders denkbar, als daß ein tiefer

Gegensatz immer zwischen der pedantisch strengen

Begriffskühle des Kunstphilosophen und der ursprüng-

lichen quellenden Sinnlichkeit des Kiinstlers bestanden

haben muß, und hin und wieder wird auch wohl dieser

Gegensatz zwischen den Zeilen, eintnal ganz unum-

wunden, eingestanden, da, wo Fernow es ausspricht,

daß Carstens „ein zu konkreter, zu plastischer Kopf

war, um spekulative Ideen anders als bildlich zu

fassen“.

Es ist ein großer Verlust für die Kenntnis des

Menschen und damit zugleich für das Verständnis seiner

Kunst, daß nur so wenige authentische Äußerungen von

Carstens sich erhalten haben. So sind wir immer

wieder genötigt, ihn mit Fernow’s Augen zu sehen. Die

Briefe, die Richard Schöne im Jahre 1866 iti Ergänzung

der Fernow’schen Abschriften aus dem preußischen

Staatsarchiv veröffentlicht hat, bieten daher eine sehr

wichtige Ergänzung der Biographie.

Und hier, in diesen Schriftstücken erweist Carstens

sich nun als ein ganz selbständig und eigensinnig ern-

pfindender Geist, der in mehr als einem Punkte von

dem Zeitüblichen recht erheblich abweicht und in We-

sentlichem auch über die pedantisc'he Beschränktheit

von Fernow’s kritischem Horizont hinaussieht.

Überraschend ist nach der fable convenue der

spröden Gedankenhaftigkeit von Carstens Kunst gleich

sein erstes Urteil über Raphael und Michelangelo. Die

Schönheit, schreibt er, in ihren Werken „kann so wenig

mit Worten beschrieben werden, als Kupferstiche und

Zeichnungen einen Begriff davon geben. Mit D i n g e n ,

aie bloß für den Sinn des Gesichtes

s i n d, wo man nur durch das Anschauen der Sache

selbst sich belehren kann, ist dieses fast immer

der Fall.“ Weiter äußert er sich in demselben Bericht

an den Minister von Heinitz über seine Reiseeindrücke:

in Nürnberg hat er in St. Sebald eine (angeblich von

Dürer gemalte) Beweinung Christi gesehen „die von

solcher Schönheit ist, daß man sie mit den besten

Werken Raphaels vergleichen kann“, in Mailand fesselt

außer Lionardos Abendmahl die Galerie des Cavaliere

Melzi sein Interesse: „sie besteht, heißt es, aus lauter

Malereien, die vor Raphael’s und Michelangelo’s Zeiten

verfertigt worden, worunter man ausnehmend schöne

Stücke findet.“ Und nun folgt dies erstaunliche, an

Goethes straßburger Enthousiasmen erinnernde Wort

.,an den Werken der gotischen Baukunst erblickt man

überall Genie. An den Werken der Neueren nur Regel“

und das ketzerische Urteil „Michelangelo ist der Vater

des schlechten Geschmacks in der Baukunst“. Dazu

stimmt dann das Urteil über den Domplatz in Pisa, in

dem Carstens sich mit John Flaxman begegnet und die

Anerkennung, die er Masaccio und Ghirlandajo in Flo-

renz zollt, wie denn die Tatsache, daß Carstens sich

dort von seinen Reisegefährten trennte, um selbst einen

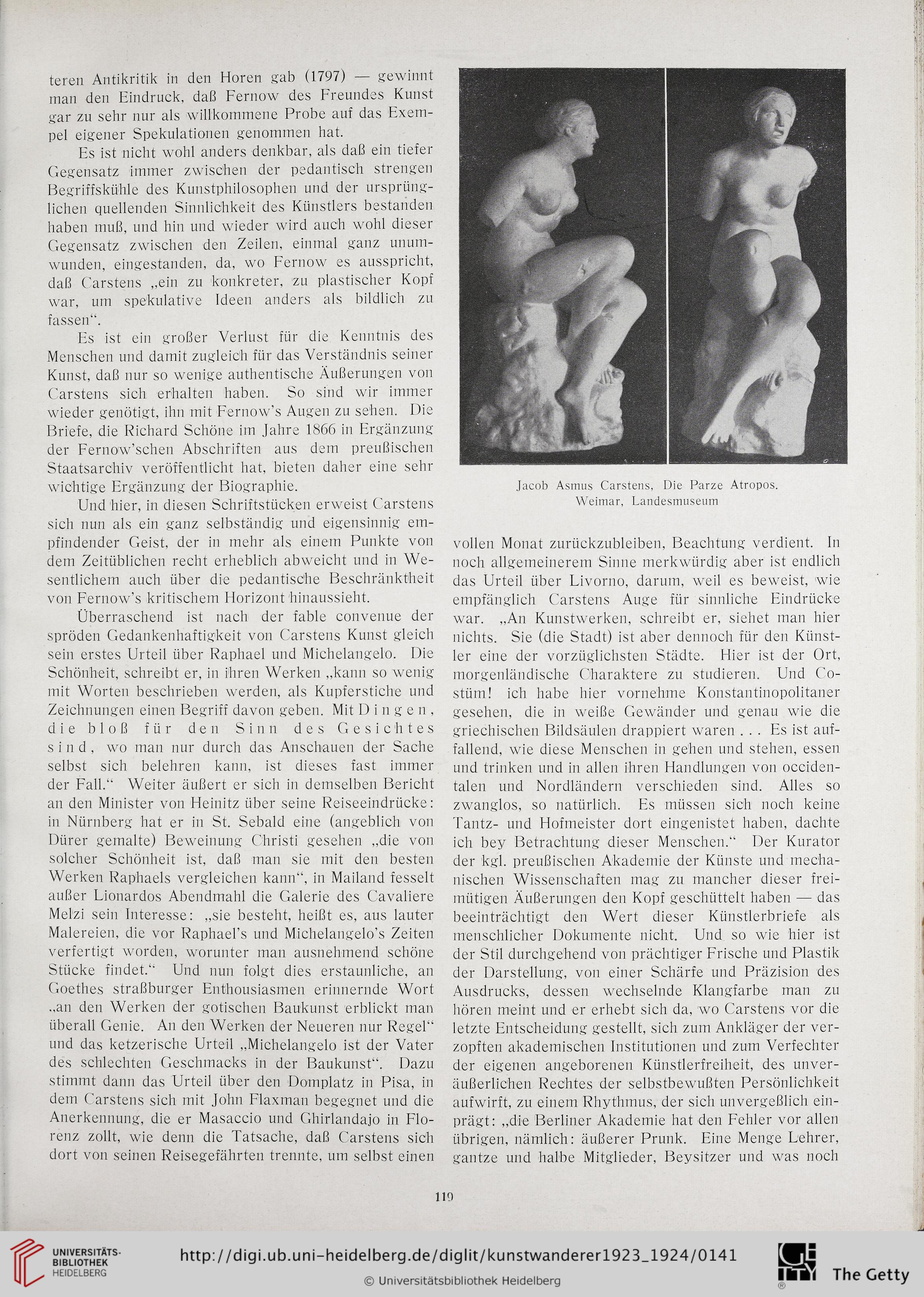

Jacob Asmus Carstens, Die Parze Atropos.

Weimar, Landesmuseum

vollen Monat zurückzubleiben, Beachtung verdient. In

noch allgemeinerem Sinne merkwürdig aber ist endlich

das Urteil über Livorno, darum, weil es beweist, wie

empfänglich Carstens Auge für sinnliche Eindrücke

war. „An Kunstwerken, schreibt er, siehet man hier

nichts. Sie (die Stadt) ist aber dennoch für den Künst-

ler eine der vorzüglichsten Städte. Hier ist der Ort,

morgenländische Charaktere zu studieren. Und Co-

stüm! ich habe hier vornehme Konstantinopolitaner

gesehen, die in weiße Gewänder und genau wie die

griechischen Bildsäulen drappiert waren . . . Es ist auf-

fallend, wie diese Menschen in gehen und stehen, essen

und trinken und in allen ihren Handlungen von occiden-

talen und Nordländern verschieden sind. Alles so

zwanglos, so natürlich. Es müssen sich noch keine

Tantz- und Hofmeister dort eingenistet haben, dachte

ich bey Betrachtung dieser Menschen.“ Der Kurator

der kgl. preußischen Akademie der Künste und mecha-

nischen Wissenschaften mag zu mancher dieser frei-

mütigen Äußerungen den Kopf geschüttelt haben — das

beeinträchtigt den Wert dieser Künstlerbriefe als

menschlicher Dokumente nicht. Und so wie hier ist

der Stil durchgehend von prächtiger Frische und Plastik

der Darstellung, von einer Schärfe und Präzision des

Ausdrucks, dessen wechselnde Klangfarbe man zu

hören meint und er erhebt sich da, wo Carstens vor die

letzte Entscheidung gestellt, sich zum Ankläger der ver-

zopften akademischen Institutionen und zum Verfechter

der eigenen angeborenen Künstlerfreiheit, des unver-

äußerlichen Rechtes der selbstbewußten Persönlichkeit

aufwirft, zu einem Rhythmus, der sich unvergeßlich ein-

prägt: „die Berliner Akademie hat den Fehler vor allen

übrigen, nämlich: äußerer Prunk. Eine Menge Lehrer,

gantze und halbe Mitglieder, Beysitzer und was noch

119

man den Eindruck, daß Fernow des Freundes Kunst

gar zu sehr nur als willkommene Probe auf das Exem-

pel eigener Spekulationen genommen hat.

Es ist nicht wohl anders denkbar, als daß ein tiefer

Gegensatz immer zwischen der pedantisch strengen

Begriffskühle des Kunstphilosophen und der ursprüng-

lichen quellenden Sinnlichkeit des Kiinstlers bestanden

haben muß, und hin und wieder wird auch wohl dieser

Gegensatz zwischen den Zeilen, eintnal ganz unum-

wunden, eingestanden, da, wo Fernow es ausspricht,

daß Carstens „ein zu konkreter, zu plastischer Kopf

war, um spekulative Ideen anders als bildlich zu

fassen“.

Es ist ein großer Verlust für die Kenntnis des

Menschen und damit zugleich für das Verständnis seiner

Kunst, daß nur so wenige authentische Äußerungen von

Carstens sich erhalten haben. So sind wir immer

wieder genötigt, ihn mit Fernow’s Augen zu sehen. Die

Briefe, die Richard Schöne im Jahre 1866 iti Ergänzung

der Fernow’schen Abschriften aus dem preußischen

Staatsarchiv veröffentlicht hat, bieten daher eine sehr

wichtige Ergänzung der Biographie.

Und hier, in diesen Schriftstücken erweist Carstens

sich nun als ein ganz selbständig und eigensinnig ern-

pfindender Geist, der in mehr als einem Punkte von

dem Zeitüblichen recht erheblich abweicht und in We-

sentlichem auch über die pedantisc'he Beschränktheit

von Fernow’s kritischem Horizont hinaussieht.

Überraschend ist nach der fable convenue der

spröden Gedankenhaftigkeit von Carstens Kunst gleich

sein erstes Urteil über Raphael und Michelangelo. Die

Schönheit, schreibt er, in ihren Werken „kann so wenig

mit Worten beschrieben werden, als Kupferstiche und

Zeichnungen einen Begriff davon geben. Mit D i n g e n ,

aie bloß für den Sinn des Gesichtes

s i n d, wo man nur durch das Anschauen der Sache

selbst sich belehren kann, ist dieses fast immer

der Fall.“ Weiter äußert er sich in demselben Bericht

an den Minister von Heinitz über seine Reiseeindrücke:

in Nürnberg hat er in St. Sebald eine (angeblich von

Dürer gemalte) Beweinung Christi gesehen „die von

solcher Schönheit ist, daß man sie mit den besten

Werken Raphaels vergleichen kann“, in Mailand fesselt

außer Lionardos Abendmahl die Galerie des Cavaliere

Melzi sein Interesse: „sie besteht, heißt es, aus lauter

Malereien, die vor Raphael’s und Michelangelo’s Zeiten

verfertigt worden, worunter man ausnehmend schöne

Stücke findet.“ Und nun folgt dies erstaunliche, an

Goethes straßburger Enthousiasmen erinnernde Wort

.,an den Werken der gotischen Baukunst erblickt man

überall Genie. An den Werken der Neueren nur Regel“

und das ketzerische Urteil „Michelangelo ist der Vater

des schlechten Geschmacks in der Baukunst“. Dazu

stimmt dann das Urteil über den Domplatz in Pisa, in

dem Carstens sich mit John Flaxman begegnet und die

Anerkennung, die er Masaccio und Ghirlandajo in Flo-

renz zollt, wie denn die Tatsache, daß Carstens sich

dort von seinen Reisegefährten trennte, um selbst einen

Jacob Asmus Carstens, Die Parze Atropos.

Weimar, Landesmuseum

vollen Monat zurückzubleiben, Beachtung verdient. In

noch allgemeinerem Sinne merkwürdig aber ist endlich

das Urteil über Livorno, darum, weil es beweist, wie

empfänglich Carstens Auge für sinnliche Eindrücke

war. „An Kunstwerken, schreibt er, siehet man hier

nichts. Sie (die Stadt) ist aber dennoch für den Künst-

ler eine der vorzüglichsten Städte. Hier ist der Ort,

morgenländische Charaktere zu studieren. Und Co-

stüm! ich habe hier vornehme Konstantinopolitaner

gesehen, die in weiße Gewänder und genau wie die

griechischen Bildsäulen drappiert waren . . . Es ist auf-

fallend, wie diese Menschen in gehen und stehen, essen

und trinken und in allen ihren Handlungen von occiden-

talen und Nordländern verschieden sind. Alles so

zwanglos, so natürlich. Es müssen sich noch keine

Tantz- und Hofmeister dort eingenistet haben, dachte

ich bey Betrachtung dieser Menschen.“ Der Kurator

der kgl. preußischen Akademie der Künste und mecha-

nischen Wissenschaften mag zu mancher dieser frei-

mütigen Äußerungen den Kopf geschüttelt haben — das

beeinträchtigt den Wert dieser Künstlerbriefe als

menschlicher Dokumente nicht. Und so wie hier ist

der Stil durchgehend von prächtiger Frische und Plastik

der Darstellung, von einer Schärfe und Präzision des

Ausdrucks, dessen wechselnde Klangfarbe man zu

hören meint und er erhebt sich da, wo Carstens vor die

letzte Entscheidung gestellt, sich zum Ankläger der ver-

zopften akademischen Institutionen und zum Verfechter

der eigenen angeborenen Künstlerfreiheit, des unver-

äußerlichen Rechtes der selbstbewußten Persönlichkeit

aufwirft, zu einem Rhythmus, der sich unvergeßlich ein-

prägt: „die Berliner Akademie hat den Fehler vor allen

übrigen, nämlich: äußerer Prunk. Eine Menge Lehrer,

gantze und halbe Mitglieder, Beysitzer und was noch

119