dessen 'Höhe e<in Senkblei herabhängt. Aus Borows-

kis Worten muß rnan schließen, daß weder ihm noch

Kant selbst d'ieses Bild geläufig war. Borowski

spricht nun vou „einem erhabenen Turm“ und Kant

schreibt an den Rand: „äber schief stehenden“. Der

unbekannte Erfinder dieser Rückseite verbindet das

Symbol durch den Spruch: „Perscrutatis fundamentis

stabilitur veritas“ in geistvoller Weise mit Kants er-

kenntnistheoretischem Hauptwerk. —

Die zweite Medaille Abramsons entstand 1804; das

Gesicht ist, wohl unter detn Binfluß anderer Bildnisse,

stärker detailliert; die Schlagkraft der ersten C'oncep-

tion ist nicht erreicht. Die Rückseite verzeichnet das

Todesjahr 1804 und die bildliche Darstellung nimmt Be-

zug darauf: es ist die sitzende Minerva mit der Eule;

dazu die von Zoellner herrührende Devise: Altius

volantem arcuit.

Abramsons erste Schöpfung gab, wie erwähnt, auch

die Grundlage zu der Marmorbüste B a r d o u s

(Abb. 4). Idh habe sie an derer Stelle (Kantstudien

Band 29) ausführlich gewürdigt und kann mich hier

auf ein paar kurze Hinweise beschränken. 1798 aus

unbekanntem Anlaß entstanden, gelangte sie, vielleicht

1818, als ihr Schöpfer, Emanuel Bardou, ein hoher Sieb-

ziger und ein angesehenes Mitglied der Berliner Aka-

demie, starb, in deu Besitz Christian Rauchs, und

scheint in dessen Atelier ein wenig beachtetes Dasein

geführt zu haben. Rauch gab sie 1844 an seinen

Schwiegersohn d’Alton in Halle, dessen Villa (von

Strack) er mit einer großen Anzahl eigener und frem-

der Arbeiten und Abgüssen aus seinem Berliner

„Lagerhaus schmückte. Aus dem Besitz einer Ver-

wandten des Historikers Dümmler, der 1854 das Haus

erharb, gelangte die bis dahiin ziemlich unbekannte

Marmorbüste wieder in die Oeffentllchkeit. — Als

Urkunde über Kants äußere Ersoheinung in jenem

Jahr darf sie so wenig gelten, wie die Medaille Abram-

sons; denn während er dort in zwei Jahren plötzlich

gealtert se'in müßte, würden wir hier, 14 Jahre später,

ihn auf der gleichen Stufe, ja eher jünger finden als

1784. In Wahrheit wollen beide Künstler ein zeitloses

Porträt des Weisen geben, das mehr seiner geistigen

Bedeutung gerecht wird als den Zufälligkeiten seiner

äußeren Erscheinung. Bardou hat den Zügen eine

Milde und Abgeklärtheit gegeben, die, vor allem in der

Seitenansicht, ergreifend wirkt. Seine Auffassung,

Abb. 3

Abb. 5

mag sie sich von den histonischen Tatsachen auch ent-

fernen, steht künstlerisch hoch durcli ihre Einheitlich-

keit, durch den stillen, unaufdringlichen, aber sehr ge-

wählten Reiz der Formgebung. Abramsons Profil wirkt

fast hart und trocken neben dem seinen.

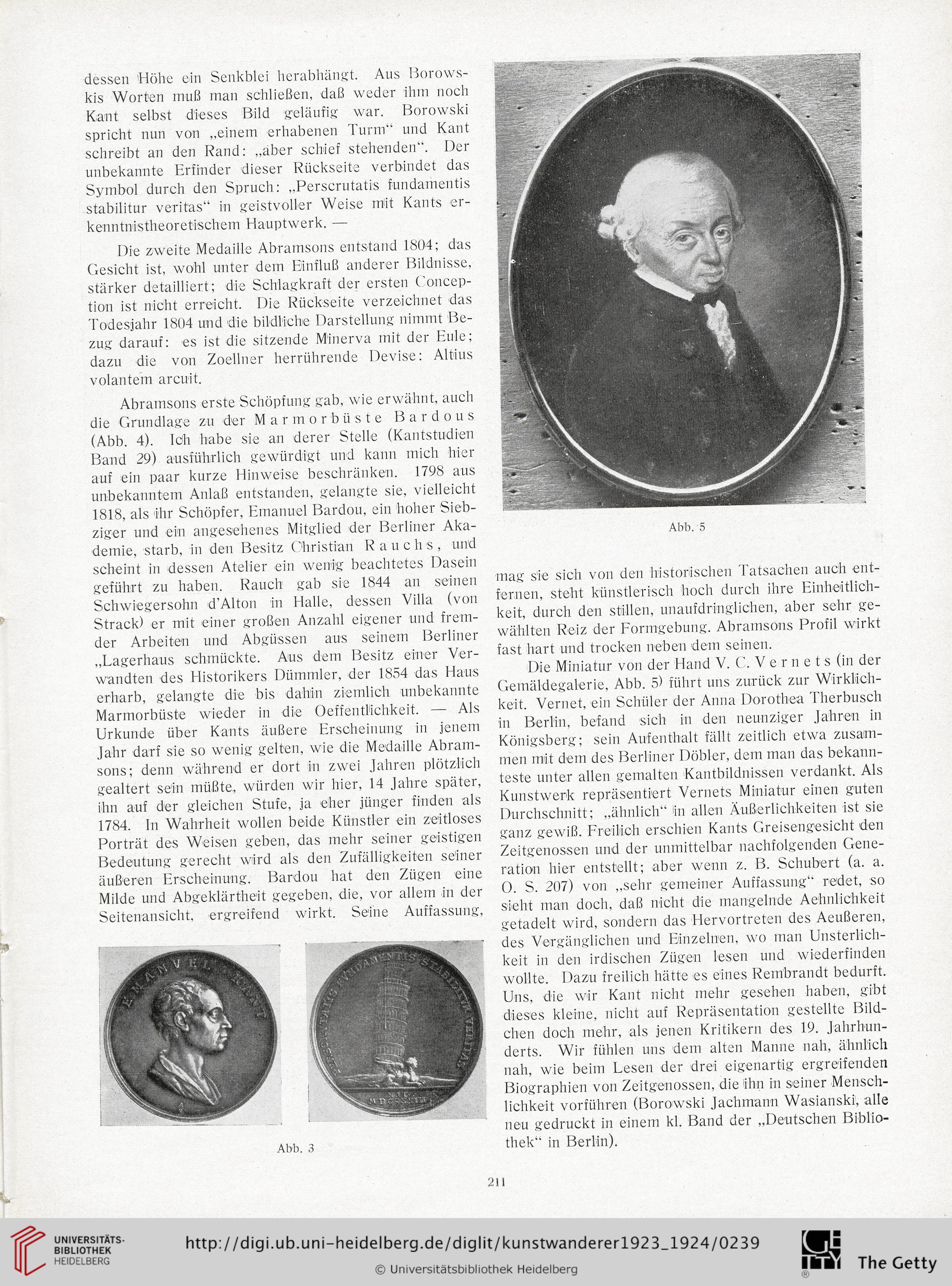

Die Miniatur von der Hand V. C. V e r n e t s (in der

Gemäldegalerie, Abb. 5) führt uns zurück zur Wirklüch-

keit. Vernet, ein Schüler der Anna Dorothea Therbusch

in Berl'in, befand sich in den neunziger Jahren in

Königsberg; sein Aufenthalt fällt zeitlich etwa zusam-

men mit dem des Berliner Döbler, dem man das bekann-

teste unter allen gemalten Kantbildnissen verdankt. Als

Kunstwerk repräsentiert Vernets Miniatur einen guten

Durchschnitt; „ähnlich“ in allen Äußierlichkeiten ist sie

ganz gewiß. Frellich erschien Kants Greisengesicht den

Zeitgenossen und der unmittelbar nachfolgenden Gene-

ration hier entstellt; aber wenn z. B. Schubert (a. a.

O. S. 207) von „sehr gemeiner Auffassung“ redet, so

sieht man doch, daß nicht die mangelnde Aehnlichkeit

getadelt wird, sondern das Hervortreten des Aeußeren,

des Vergänglichen und Einzelnen, wo man Unsterlich-

keit in den irdischen Zügen lesen und wiederfinden

wollte. Dazu freilich hätte es eines Rembrandt bedurft.

Uns, die wir Kant nicht mehr geseben haben, gibt

dieses kleine, nicht auf Repräsentation gestellte Bild-

chen doch mehr, als jenen Kritikern des 19. Jahrhun-

derts. Wir fühlen uns dem alten Manne nah, ähnlich

nah, wie beim Lesen der drei eigenartig ergreifenden

Biographien von Zeitgenossen, die ihn in seiner Mensch-

lichkeit vorführen (Borowski Jachmann Wasianski, alle

neu gedruckt in einem kl. Band der „Deutschen Biblio-

thek“ in Berlin).

211

kis Worten muß rnan schließen, daß weder ihm noch

Kant selbst d'ieses Bild geläufig war. Borowski

spricht nun vou „einem erhabenen Turm“ und Kant

schreibt an den Rand: „äber schief stehenden“. Der

unbekannte Erfinder dieser Rückseite verbindet das

Symbol durch den Spruch: „Perscrutatis fundamentis

stabilitur veritas“ in geistvoller Weise mit Kants er-

kenntnistheoretischem Hauptwerk. —

Die zweite Medaille Abramsons entstand 1804; das

Gesicht ist, wohl unter detn Binfluß anderer Bildnisse,

stärker detailliert; die Schlagkraft der ersten C'oncep-

tion ist nicht erreicht. Die Rückseite verzeichnet das

Todesjahr 1804 und die bildliche Darstellung nimmt Be-

zug darauf: es ist die sitzende Minerva mit der Eule;

dazu die von Zoellner herrührende Devise: Altius

volantem arcuit.

Abramsons erste Schöpfung gab, wie erwähnt, auch

die Grundlage zu der Marmorbüste B a r d o u s

(Abb. 4). Idh habe sie an derer Stelle (Kantstudien

Band 29) ausführlich gewürdigt und kann mich hier

auf ein paar kurze Hinweise beschränken. 1798 aus

unbekanntem Anlaß entstanden, gelangte sie, vielleicht

1818, als ihr Schöpfer, Emanuel Bardou, ein hoher Sieb-

ziger und ein angesehenes Mitglied der Berliner Aka-

demie, starb, in deu Besitz Christian Rauchs, und

scheint in dessen Atelier ein wenig beachtetes Dasein

geführt zu haben. Rauch gab sie 1844 an seinen

Schwiegersohn d’Alton in Halle, dessen Villa (von

Strack) er mit einer großen Anzahl eigener und frem-

der Arbeiten und Abgüssen aus seinem Berliner

„Lagerhaus schmückte. Aus dem Besitz einer Ver-

wandten des Historikers Dümmler, der 1854 das Haus

erharb, gelangte die bis dahiin ziemlich unbekannte

Marmorbüste wieder in die Oeffentllchkeit. — Als

Urkunde über Kants äußere Ersoheinung in jenem

Jahr darf sie so wenig gelten, wie die Medaille Abram-

sons; denn während er dort in zwei Jahren plötzlich

gealtert se'in müßte, würden wir hier, 14 Jahre später,

ihn auf der gleichen Stufe, ja eher jünger finden als

1784. In Wahrheit wollen beide Künstler ein zeitloses

Porträt des Weisen geben, das mehr seiner geistigen

Bedeutung gerecht wird als den Zufälligkeiten seiner

äußeren Erscheinung. Bardou hat den Zügen eine

Milde und Abgeklärtheit gegeben, die, vor allem in der

Seitenansicht, ergreifend wirkt. Seine Auffassung,

Abb. 3

Abb. 5

mag sie sich von den histonischen Tatsachen auch ent-

fernen, steht künstlerisch hoch durcli ihre Einheitlich-

keit, durch den stillen, unaufdringlichen, aber sehr ge-

wählten Reiz der Formgebung. Abramsons Profil wirkt

fast hart und trocken neben dem seinen.

Die Miniatur von der Hand V. C. V e r n e t s (in der

Gemäldegalerie, Abb. 5) führt uns zurück zur Wirklüch-

keit. Vernet, ein Schüler der Anna Dorothea Therbusch

in Berl'in, befand sich in den neunziger Jahren in

Königsberg; sein Aufenthalt fällt zeitlich etwa zusam-

men mit dem des Berliner Döbler, dem man das bekann-

teste unter allen gemalten Kantbildnissen verdankt. Als

Kunstwerk repräsentiert Vernets Miniatur einen guten

Durchschnitt; „ähnlich“ in allen Äußierlichkeiten ist sie

ganz gewiß. Frellich erschien Kants Greisengesicht den

Zeitgenossen und der unmittelbar nachfolgenden Gene-

ration hier entstellt; aber wenn z. B. Schubert (a. a.

O. S. 207) von „sehr gemeiner Auffassung“ redet, so

sieht man doch, daß nicht die mangelnde Aehnlichkeit

getadelt wird, sondern das Hervortreten des Aeußeren,

des Vergänglichen und Einzelnen, wo man Unsterlich-

keit in den irdischen Zügen lesen und wiederfinden

wollte. Dazu freilich hätte es eines Rembrandt bedurft.

Uns, die wir Kant nicht mehr geseben haben, gibt

dieses kleine, nicht auf Repräsentation gestellte Bild-

chen doch mehr, als jenen Kritikern des 19. Jahrhun-

derts. Wir fühlen uns dem alten Manne nah, ähnlich

nah, wie beim Lesen der drei eigenartig ergreifenden

Biographien von Zeitgenossen, die ihn in seiner Mensch-

lichkeit vorführen (Borowski Jachmann Wasianski, alle

neu gedruckt in einem kl. Band der „Deutschen Biblio-

thek“ in Berlin).

211