3 Figuren aus Hameleff, 1 aus Schwenstrup, 15 aus

Tandslet, 6 aus Tieslund — vielleicht noch die 6 aus

Eken, sowie 2 aus Rödding. Dem frühen 16. enstam-

men die 8 heiligen Frauen aus Atzbüll, das erwähnte

Kreuzigungrelief aus Niibel und eine Maria aus Oesby.

Aus dieser Anzahl seien nur noc'h die Arbeiten her-

ausgegriffen, die möglicherwe'ise oder sicher aus Lii-

becker Werkstätten hervorgegangen sind.

R ö d d 1 n g ,10) Kr. Hadersleben. In Rödding las-

sen die Apostel nur sehr allgemein an die Notke-Werk-

statt denken. Stärker wird diese Erinnerung bei dem

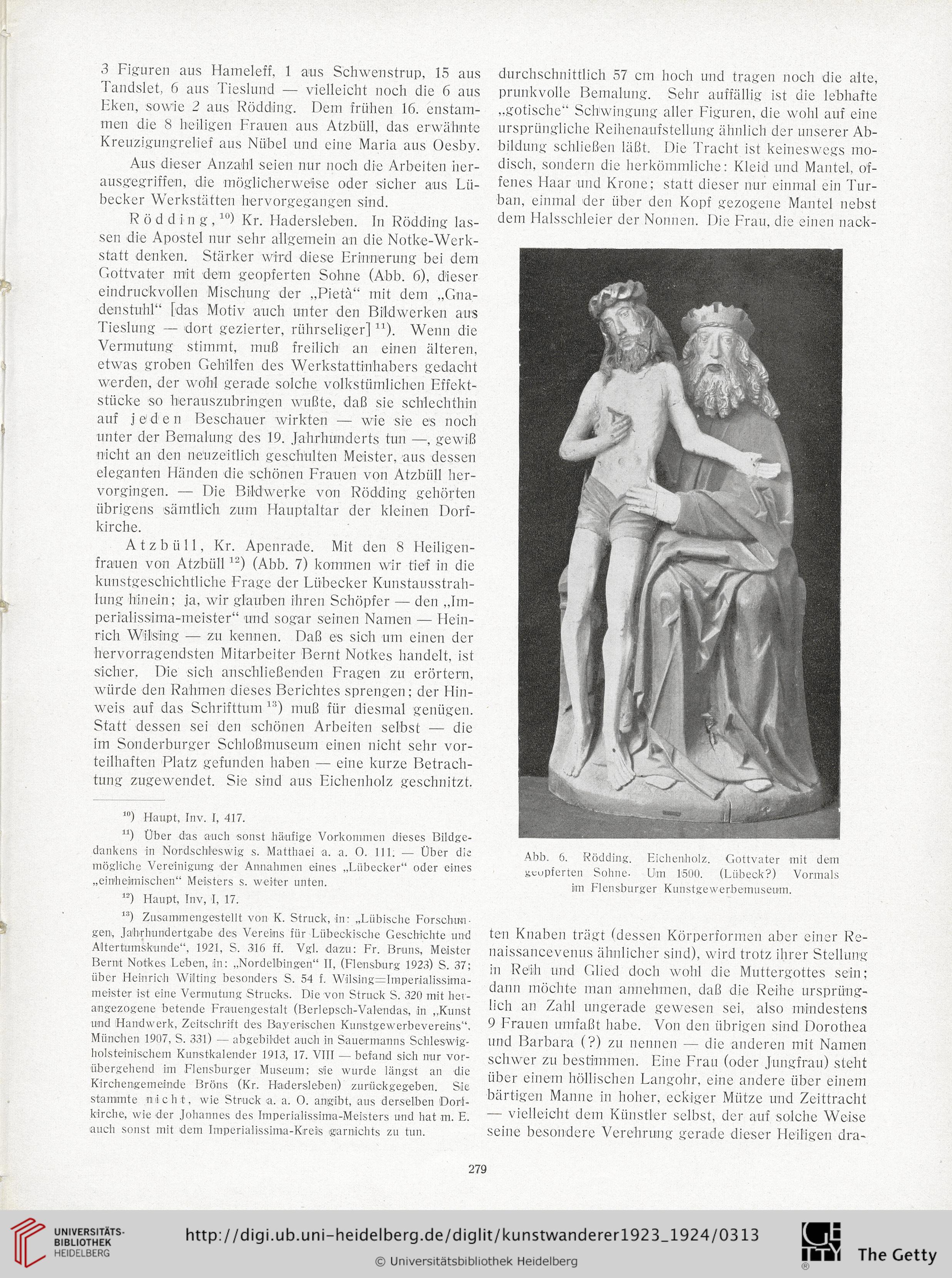

Gottvater mit dem geopferten Sohne (Abb. 6), dieser

eindruckvollen Mischung der „Pietä“ mit dem „Gna-

denstuhl“ [das Motiv auch unter den Bildwerken aus

Tieslung — dort gezierter, riihrseliger]ai). Wenn die

Vermutung stimmt, muß freilich an einen älteren,

etwas groben Gehilfen des Werkstattinhabers gedacht

werden, der wohl gerade solche volkstiimlichen Effekt-

stiicke so herauszubringen wußte, daß sie scblechthin

auf je'den Beschauer wirkten — wie sie es noch

unter der Bemalung des 19. Jahrbumderts tun —, gewiß

nicht an den ne'uzeitlich geschulten Meister, aus dessen

eleganten Händen die schönen Frauen von Atzbiill her-

vorgingen. — Die Bildwerke von Rödding gehörten

übrigens sämtlich zum Hauptaltar der kleinen Dorf-

kirche.

Atzbiill, Kr. Apenrade. Mit den 8 Heiligen-

frauen von Atzbiill12) (Abb. 7) komrnen wir t'ie'f in die

kunstgeschichtliche Frage der Lübecker Kunstausstrah-

lung hinein; ja, wir glauben ihren Schöpfer — den „Im-

perfalissima-meister“ und sogar seinen Namen — Hein-

rich Wilsing — zu kennen. Daß es sioh um einen der

hervorragendsten Mitarbeiter Bernt Notkes handelt, ist

s'icher. Die sich anschließenden Fragen zu erörtern,

würde den Ra'hmen dieses Berichtes sprengen; der Hin-

weis auf das Schrifttum 13) muß für diesmal genügen.

Statt dessen sei den schönen Arbeiten selbst — die

im Sonderburger Schloßmuseum einen nicht sehr vor-

teilhaften Platz gefunden haben — eine kurze Betrach-

tung zugewendet. Sie sind aus Eichenholz geschnitzt.

“) Haupt, Inv. I, 417.

“) Über d'as auch sonst häufige Vorkonimen dieses Bildge-

dankens in NoTdschil'eswig s. Matthaei a. a. 0. 111. — Über die

mögliche Vere'inigung 'der Annahmen eänes „Lübecker“ oder eines

„ein'hebnischeh“ Meisters s. weit-er unten.

12) Haupt, Inv, 1, 17.

ls) Zusammenge'stellt von K. Struck, in: „Liibische Forschun-

gera, Jaihrhundertgabe des Vereins für Lübeckische Geschichte und

Äitertumskunide“, 1921, S. 316 ff. Vgl. dazu: Fr. Bruns, Meister

Bermt Notkes Leben, in: „Nordelibingen“ II, (Fle'nsburg 1923) S. 37;

über Heinrich Wilting besonders S. 54 f. Wdlsin-g'^Imperialissima-

mei'steir ist eine Vermutung Strucks. Die von Struck S. 320 mit het-

angezogene betende Frauengestalt (Berlepsch-Valendas, in „Kunst

uod Handwerk, Zeitschrift des Bayertsohen Kunistgewerbevereins“.

Mün'C'hen 1907, S. 331) — abgebildet auch in Saueirmanns Schles'W'ig-

holsteinischem Kun'stkalender 1913, 17. VIII — befand sich nur vor-

übergehend im Flensburger Mus.eum; s'ie wurde längst an die

Kirchengemeände Bröns (Kr. H'adersleben) zur'üokgeg-eben. Sie

stammte niicht, wie Struck a. a. O. anigibt, aus der.selben Dorl-

kirche, wie der Johannes des ImperiäHssima-Meisters u-nd hat m. E.

auch sonst mit dem Imperialissima-Kireäs igiarnächts zu tun.

durchschnittlich 57 cm hoch und tragen noch die alte,

prunkvolle Bemalung. Sehr auffällig ist die lebhafte

„gotische“ Schwingung aller Eiguren, die wohl auf eine

ursprüngliche Reihenaufstellung ähnlich der unserer Ab-

bildung schließen läßt. Die Tracht ist keineswegs mo-

disch, sondern die herkömmliche: Kleid und Mantel. of-

fenes Haar und Krone; statt dieser nur einmal ein Tur-

ban, einmal der über den Kopf gezogene Mantel nebst

dem Halsscbleier der Nonnen. Die Frau, die einen nack-

Abb. 6. Rödding. Eichenholz. Gottvater mit de-m

gcupferten Sohne- üm 1500. (Lü-beck?) Vormals

inn Flensburger Kunstgewerbe-museu'm.

ten Knaben trägt (dessen Körperforrnen aber einer Re-

naissancevenus ähnlicher sind), wird trotz ihrer Stellung

in Re'ih und Glied doch wohl die Muttergottes se'in;

dann möcht-e man aiinehmen, daß die Rei'he ursprüng-

Üch an Za'hl ungerade gewe-sen sei, also mimdestens

9 Frauen umfaßt habe. Von den übrigen si-nd Dorothea

un-d Barbara (?) zu nennen — die -anderen mit Namen

schwer zu be-sti'm-men. Eine Frau (oder Jungfrau) steht

iiber einein höllischen Langohr, eine andere üb-er einem

bärtigen Manne in hoher, eckiger Mütze und Zeittracht

— vielleicht dem Künstier selbst, der auf solche Weise

seine besoiidere Verehruing gerade dieser Heil'igen dra-

279

Tandslet, 6 aus Tieslund — vielleicht noch die 6 aus

Eken, sowie 2 aus Rödding. Dem frühen 16. enstam-

men die 8 heiligen Frauen aus Atzbüll, das erwähnte

Kreuzigungrelief aus Niibel und eine Maria aus Oesby.

Aus dieser Anzahl seien nur noc'h die Arbeiten her-

ausgegriffen, die möglicherwe'ise oder sicher aus Lii-

becker Werkstätten hervorgegangen sind.

R ö d d 1 n g ,10) Kr. Hadersleben. In Rödding las-

sen die Apostel nur sehr allgemein an die Notke-Werk-

statt denken. Stärker wird diese Erinnerung bei dem

Gottvater mit dem geopferten Sohne (Abb. 6), dieser

eindruckvollen Mischung der „Pietä“ mit dem „Gna-

denstuhl“ [das Motiv auch unter den Bildwerken aus

Tieslung — dort gezierter, riihrseliger]ai). Wenn die

Vermutung stimmt, muß freilich an einen älteren,

etwas groben Gehilfen des Werkstattinhabers gedacht

werden, der wohl gerade solche volkstiimlichen Effekt-

stiicke so herauszubringen wußte, daß sie scblechthin

auf je'den Beschauer wirkten — wie sie es noch

unter der Bemalung des 19. Jahrbumderts tun —, gewiß

nicht an den ne'uzeitlich geschulten Meister, aus dessen

eleganten Händen die schönen Frauen von Atzbiill her-

vorgingen. — Die Bildwerke von Rödding gehörten

übrigens sämtlich zum Hauptaltar der kleinen Dorf-

kirche.

Atzbiill, Kr. Apenrade. Mit den 8 Heiligen-

frauen von Atzbiill12) (Abb. 7) komrnen wir t'ie'f in die

kunstgeschichtliche Frage der Lübecker Kunstausstrah-

lung hinein; ja, wir glauben ihren Schöpfer — den „Im-

perfalissima-meister“ und sogar seinen Namen — Hein-

rich Wilsing — zu kennen. Daß es sioh um einen der

hervorragendsten Mitarbeiter Bernt Notkes handelt, ist

s'icher. Die sich anschließenden Fragen zu erörtern,

würde den Ra'hmen dieses Berichtes sprengen; der Hin-

weis auf das Schrifttum 13) muß für diesmal genügen.

Statt dessen sei den schönen Arbeiten selbst — die

im Sonderburger Schloßmuseum einen nicht sehr vor-

teilhaften Platz gefunden haben — eine kurze Betrach-

tung zugewendet. Sie sind aus Eichenholz geschnitzt.

“) Haupt, Inv. I, 417.

“) Über d'as auch sonst häufige Vorkonimen dieses Bildge-

dankens in NoTdschil'eswig s. Matthaei a. a. 0. 111. — Über die

mögliche Vere'inigung 'der Annahmen eänes „Lübecker“ oder eines

„ein'hebnischeh“ Meisters s. weit-er unten.

12) Haupt, Inv, 1, 17.

ls) Zusammenge'stellt von K. Struck, in: „Liibische Forschun-

gera, Jaihrhundertgabe des Vereins für Lübeckische Geschichte und

Äitertumskunide“, 1921, S. 316 ff. Vgl. dazu: Fr. Bruns, Meister

Bermt Notkes Leben, in: „Nordelibingen“ II, (Fle'nsburg 1923) S. 37;

über Heinrich Wilting besonders S. 54 f. Wdlsin-g'^Imperialissima-

mei'steir ist eine Vermutung Strucks. Die von Struck S. 320 mit het-

angezogene betende Frauengestalt (Berlepsch-Valendas, in „Kunst

uod Handwerk, Zeitschrift des Bayertsohen Kunistgewerbevereins“.

Mün'C'hen 1907, S. 331) — abgebildet auch in Saueirmanns Schles'W'ig-

holsteinischem Kun'stkalender 1913, 17. VIII — befand sich nur vor-

übergehend im Flensburger Mus.eum; s'ie wurde längst an die

Kirchengemeände Bröns (Kr. H'adersleben) zur'üokgeg-eben. Sie

stammte niicht, wie Struck a. a. O. anigibt, aus der.selben Dorl-

kirche, wie der Johannes des ImperiäHssima-Meisters u-nd hat m. E.

auch sonst mit dem Imperialissima-Kireäs igiarnächts zu tun.

durchschnittlich 57 cm hoch und tragen noch die alte,

prunkvolle Bemalung. Sehr auffällig ist die lebhafte

„gotische“ Schwingung aller Eiguren, die wohl auf eine

ursprüngliche Reihenaufstellung ähnlich der unserer Ab-

bildung schließen läßt. Die Tracht ist keineswegs mo-

disch, sondern die herkömmliche: Kleid und Mantel. of-

fenes Haar und Krone; statt dieser nur einmal ein Tur-

ban, einmal der über den Kopf gezogene Mantel nebst

dem Halsscbleier der Nonnen. Die Frau, die einen nack-

Abb. 6. Rödding. Eichenholz. Gottvater mit de-m

gcupferten Sohne- üm 1500. (Lü-beck?) Vormals

inn Flensburger Kunstgewerbe-museu'm.

ten Knaben trägt (dessen Körperforrnen aber einer Re-

naissancevenus ähnlicher sind), wird trotz ihrer Stellung

in Re'ih und Glied doch wohl die Muttergottes se'in;

dann möcht-e man aiinehmen, daß die Rei'he ursprüng-

Üch an Za'hl ungerade gewe-sen sei, also mimdestens

9 Frauen umfaßt habe. Von den übrigen si-nd Dorothea

un-d Barbara (?) zu nennen — die -anderen mit Namen

schwer zu be-sti'm-men. Eine Frau (oder Jungfrau) steht

iiber einein höllischen Langohr, eine andere üb-er einem

bärtigen Manne in hoher, eckiger Mütze und Zeittracht

— vielleicht dem Künstier selbst, der auf solche Weise

seine besoiidere Verehruing gerade dieser Heil'igen dra-

279