Abb. 14. Dosen-Deckel und Boden im Grünen Gewölbe

licute in W. Franks Coll. dcs Londoner British Mnscums

befindet13).

Zunächst: dieser Christian Friederich Herold, der

sicli in bciden Signaturen mit Vornamen nennt, ist der-

selbe, der „am 8. Januar 1726 bey der Porcellain Manu-

faktur zu Meißen in Pflicht genommen“ wird und in

dem von 1767 an geführten Mannschaftsverzeichnis all-

jährlich bis 1778 erscheint. Er stirbt 1779. Er ist 1700

geboren und wird deshalb mit dem in der Dienstliste

von 1731 als 31 jährig', irrtümlich Joliann Friderich ge-

nannten, ilerold identisch sein. Christian Friderich

Herold ist der Meister der Goldauflage und feiner Land-

schaftsmalerei anf Email und Porzellan. Er ist ein

talentierter Kopf und Experimentierer, der seinem

Abb. 15. Dose der Sammlung von Klemperer

13) Pazaurek, G. E., Deutsche Fayence- und Porzellan-Haus-

maler, Tafel 19.

Namensvetter, dem Hoff Commissario Hörold Grund zu

Klagen wegen verbotener Hausmalerei (1737) usw. gibt.

Erst am 9. März 1739 übergibt er „eine Probe er-

habene Goldarbeit auf das Porcellain zu bringen“. Er

wünscht Tabatieren und dergl. vom Lager zu seinen

Experimenten zu bekommen und suclit um cin „Monaths

Tractament“ für diese seine Spezialität nach. Die Fer-

tigkeit, flach mit Gold zu malen gab es in Meißen längst.

Auch hatte Hunger bereits die Technik der Goldauflage

versucht. Aber im Sinne der größeren Kunstfertigkeit

in diesen Techniken konnte Ohristian Friederich Herold

doch Recht haben: er „rühmt sich dem Hoff.

Commissario Herolden die Kunst mit Golde geschickt

zu mahlen zuerst entdeckt zu haben“14). Er braucht

damit freilich nicht die Reliefarbcit gemeint zu haben.

Er brachte sie von der Seite des Emaiilierens aus

Berlin mit. Auf diese Weise stel'lt er den Zusammen-

hang zwischen den Goldreliefs dieser Emailgruppe und

denen der Tasse von 1750 her.

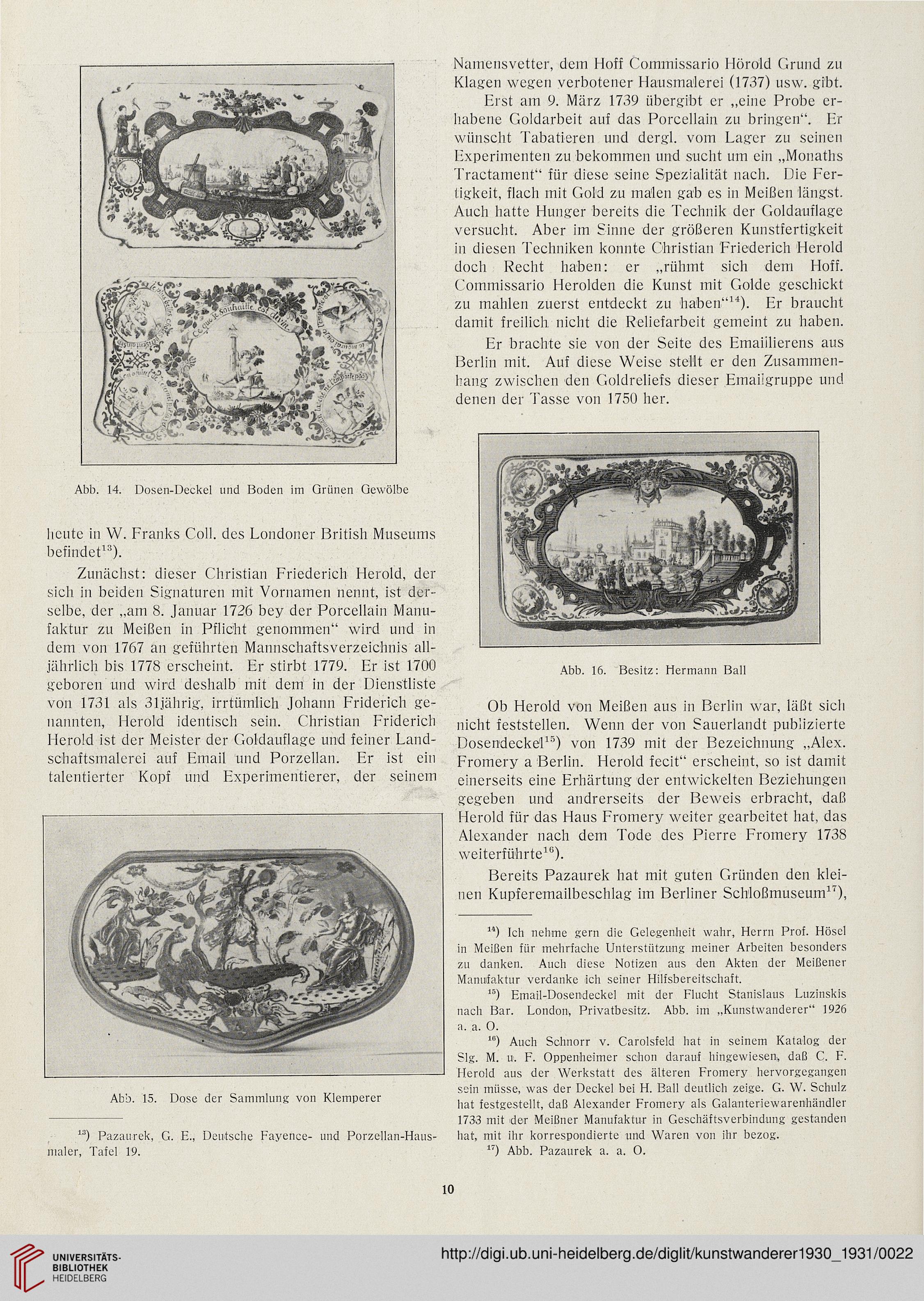

Abb. 16. Besitz: Hermann Ball

Ob Herold von Meißen aus in Bcrlin war, läßt sicli

nicht feststellen. Wenn der von Sauerlandt publizierte

Dosendeckel15) von 1739 mit der Bezeichnung „Alex.

Fromery a Berlin. Herold fecit“ erscheint, so ist damit

einerseits eine Erhärtung der entwickelten Beziehungen

gegeben und andrerseits der Beweis erbracht, daß

Herold für das Haus Fromery weiter gearbeitet hat, das

Alexander nach dem Tode des Pierre Fromery 1738

weiterführte16).

Bereits Pazaurek hat mit guteu Gründen den klei-

nen Kupferemailbeschlag im Berliner Schloßmuseum17),

14) Ich rehme gern dic Gelegenheit wahr, Herrn Prof. Hösel

in Meißen fiir mehrfache Unterstützung meiner Arbeiten besonders

zu danken. Auch diese Notizen aus den Akten der Meißener

Manuifaktur verdanke ich seiner Hilfsbereitschaft.

15) Email-Dosendeckel mit der Flucht Stanislaus Luzinskis

nach Bar. London, Privatbesitz. Abb. im „Kunstwanderer“ 1926

a. a. O.

16) Auch Schnorr v. Carolsfeld hat in seinem Katalog der

Slg. M. u. F. Oppenheimer schon darauf hingewiesen,, daß C. F.

Herold aus der Werkstatt des älteren Fromery hervorgegangen

sein miisse, was der Deckel bei H. Ball deutlich zeige. G. W. Schulz

hat festgestellt, daß Alexander Fromery als Galanteriewarenhändler

1733 mit ider Meißner Manufaktur in Geschäftsverbindung gestanden

hat, mit ihr korrespondierte und Waren von ihr bezog.

17) Abb. Pazaurek a. a. 0.

10

licute in W. Franks Coll. dcs Londoner British Mnscums

befindet13).

Zunächst: dieser Christian Friederich Herold, der

sicli in bciden Signaturen mit Vornamen nennt, ist der-

selbe, der „am 8. Januar 1726 bey der Porcellain Manu-

faktur zu Meißen in Pflicht genommen“ wird und in

dem von 1767 an geführten Mannschaftsverzeichnis all-

jährlich bis 1778 erscheint. Er stirbt 1779. Er ist 1700

geboren und wird deshalb mit dem in der Dienstliste

von 1731 als 31 jährig', irrtümlich Joliann Friderich ge-

nannten, ilerold identisch sein. Christian Friderich

Herold ist der Meister der Goldauflage und feiner Land-

schaftsmalerei anf Email und Porzellan. Er ist ein

talentierter Kopf und Experimentierer, der seinem

Abb. 15. Dose der Sammlung von Klemperer

13) Pazaurek, G. E., Deutsche Fayence- und Porzellan-Haus-

maler, Tafel 19.

Namensvetter, dem Hoff Commissario Hörold Grund zu

Klagen wegen verbotener Hausmalerei (1737) usw. gibt.

Erst am 9. März 1739 übergibt er „eine Probe er-

habene Goldarbeit auf das Porcellain zu bringen“. Er

wünscht Tabatieren und dergl. vom Lager zu seinen

Experimenten zu bekommen und suclit um cin „Monaths

Tractament“ für diese seine Spezialität nach. Die Fer-

tigkeit, flach mit Gold zu malen gab es in Meißen längst.

Auch hatte Hunger bereits die Technik der Goldauflage

versucht. Aber im Sinne der größeren Kunstfertigkeit

in diesen Techniken konnte Ohristian Friederich Herold

doch Recht haben: er „rühmt sich dem Hoff.

Commissario Herolden die Kunst mit Golde geschickt

zu mahlen zuerst entdeckt zu haben“14). Er braucht

damit freilich nicht die Reliefarbcit gemeint zu haben.

Er brachte sie von der Seite des Emaiilierens aus

Berlin mit. Auf diese Weise stel'lt er den Zusammen-

hang zwischen den Goldreliefs dieser Emailgruppe und

denen der Tasse von 1750 her.

Abb. 16. Besitz: Hermann Ball

Ob Herold von Meißen aus in Bcrlin war, läßt sicli

nicht feststellen. Wenn der von Sauerlandt publizierte

Dosendeckel15) von 1739 mit der Bezeichnung „Alex.

Fromery a Berlin. Herold fecit“ erscheint, so ist damit

einerseits eine Erhärtung der entwickelten Beziehungen

gegeben und andrerseits der Beweis erbracht, daß

Herold für das Haus Fromery weiter gearbeitet hat, das

Alexander nach dem Tode des Pierre Fromery 1738

weiterführte16).

Bereits Pazaurek hat mit guteu Gründen den klei-

nen Kupferemailbeschlag im Berliner Schloßmuseum17),

14) Ich rehme gern dic Gelegenheit wahr, Herrn Prof. Hösel

in Meißen fiir mehrfache Unterstützung meiner Arbeiten besonders

zu danken. Auch diese Notizen aus den Akten der Meißener

Manuifaktur verdanke ich seiner Hilfsbereitschaft.

15) Email-Dosendeckel mit der Flucht Stanislaus Luzinskis

nach Bar. London, Privatbesitz. Abb. im „Kunstwanderer“ 1926

a. a. O.

16) Auch Schnorr v. Carolsfeld hat in seinem Katalog der

Slg. M. u. F. Oppenheimer schon darauf hingewiesen,, daß C. F.

Herold aus der Werkstatt des älteren Fromery hervorgegangen

sein miisse, was der Deckel bei H. Ball deutlich zeige. G. W. Schulz

hat festgestellt, daß Alexander Fromery als Galanteriewarenhändler

1733 mit ider Meißner Manufaktur in Geschäftsverbindung gestanden

hat, mit ihr korrespondierte und Waren von ihr bezog.

17) Abb. Pazaurek a. a. 0.

10