nach Umriß oder Raumform romantisch wirken könnte.

Es wird Sache des Künstlers sein, den Dingen eben die

Gestalt zu geben, die — auf der Basis des Aestheti-

schen — das Weltgefühl einer Epoche spiegelt, deren

Liebl'ingsleistung die Relativitätstheorie ist. Zu diesem

Zweck wird zunächst einmal die Ornamentik sich vom

Organischen zum Anorganischen wenden: anstatt der

Botanik wird die Geometrie regieren. Die Abstraktion

triumphiert, wie sie es in der Malerei schon vorher ge-

tan hatte.

Man ist heute leicht geneigt, Technik mit Kunst zu

verwechseln. Aber schon die Kunstgeschichte sollte

diesen Denkfehler korrigieren. Die berühmten Kon-

struktionen der Gotik werden erst dadurch Kunst, daß

sie zu Ausdrucksformen geworden sind. Ihre tekto-

nische Aufgabe verschwistert sich unlösiich mit einer

geistigen. Deshalb wächst auch das Ornament zwang-

los aus dem allgemeinen Strom der Kräfte. Niemand

wird sein Daseinsrecht, ja seine Notwendigkeit etwa

zehnte verfolgt hat, wird nicht im Zweifel darüber sein,

daß nun die Leistung Wiens aktuell wird. Ais die

„Wiener Werkstätte“ jung war (sie ist 1903 gegrün-

det), galt sie als verspielt und extravagant. Das er-

scheint heute falsch. Schon das Schwarz-Weiß, das zu

Kolo Mosers Zeiten vorherrschte, die Geradlinigkeit,

die Josef Hoffmann von vornherein propagierte, war

zwischen der Wellenlinie und Buntheit eines Eckmann

die Insel des strengen Stils. Als dann Dagobert Peche

begann, sein phantastisches Temperament in die Wag-

schale zu werfen, war bereits genug Formbewußtsein

gewonnen, um seine extravaganten Gebilde ebenso

sicher erscheinen zu lassen, wie das Rokoko. In-

zwischen, mit dem Tode des wunderbaren Improvisa-

tors in der ersten Nachkriegszeit, wurden die geometri-

schen Tendenzen, die ja von vornherein da waren, wie-

der alleinherrschend, und als, von anderer Seite her,

das „Bauhaus“ seine rigorosen Abstraktionstendenzen

propagierte, zeigte es sich, daß der Begründer der

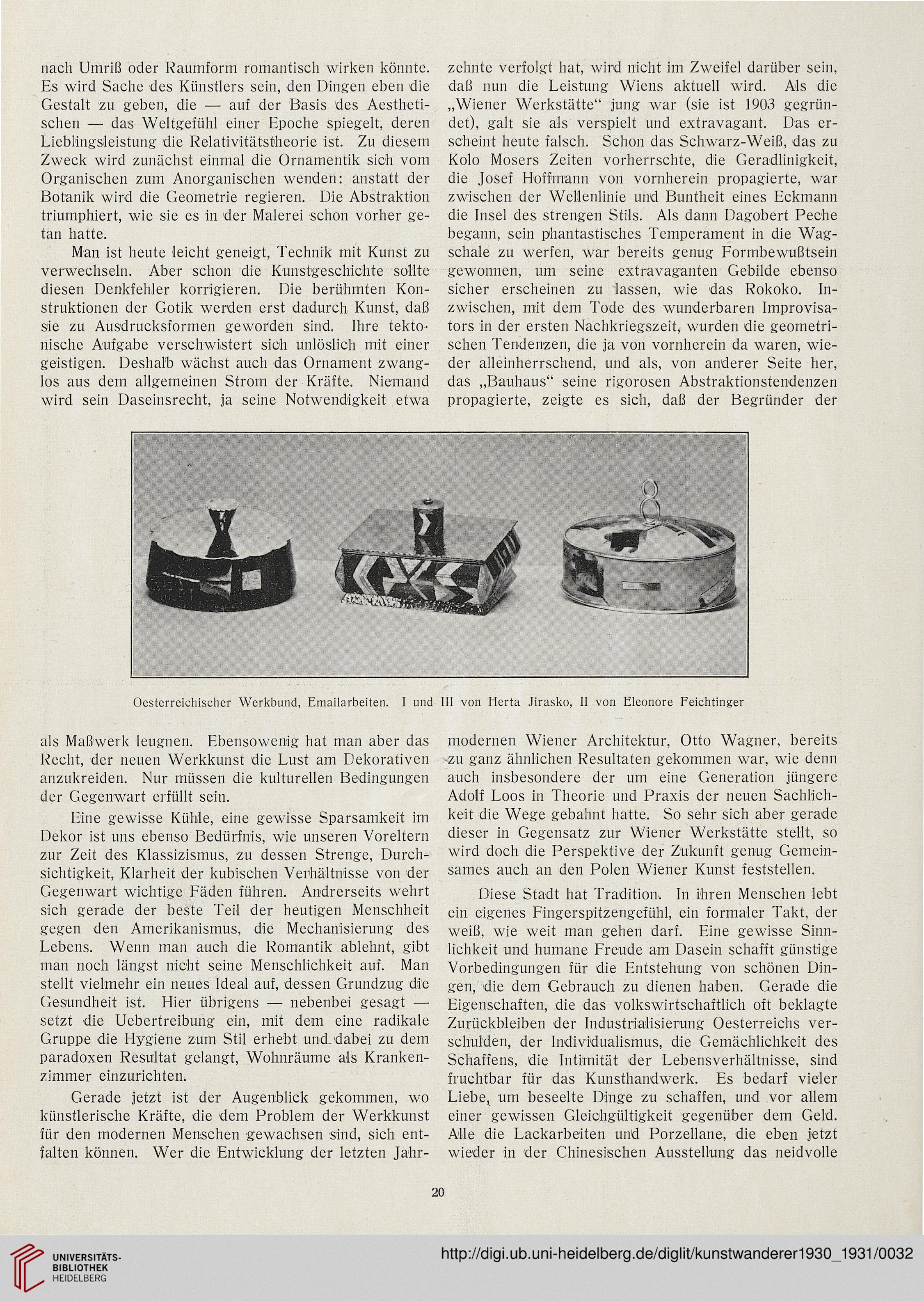

Oesterreichischer Werkbund, Emailarbeiten. I und III von Herta Jirasko, II von Eleonore Feichtinger

als Maßwerk leugnen. Ebensowenig hat man aber das

Recht, der neuen Werkkunst die Lust am Dekorativen

anzukreiden. Nur müssen die kulturellen Bedingungen

der Gegenwart erfüllt sein.

Eine gewisse Kühle, eine gewisse Sparsamkeit im

Dekor ist uns ebenso Bedürfnis, wie unseren Voreltern

zur Zeit des Klassizismus, zu dessen Strenge, Durch-

sichtigkeit, Klarheit der kubischen Verhältnisse von der

Gegenwart wichtige Fäden führen. Andrerseits wehrt

sich gerade der beste Teil der heutigen Menschheit

gegen den Amerikanismus, die Mechanisierung des

Lebens. Wenn man auch die Romantik ablehnt, gibt

man noch längst nicht seine Menschlichkeit auf. Man

stellt vielmehr ein neues Ideal auf, dessen Grundzug die

Gesundheit ist. Hier übrigens — nebenbei gesagt —

setzt die Uebertreibung ein, mit dem eine radikale

Gruppe die Hygiene zum Stil erhebt undvdabei zu dem

paradoxen Resultat gelangt, Wohnräume als Kranken-

zimmer einzurichten.

Gerade jetzt ist der Augenblick gekommen, wo

künstlerische Kräfte, die dem Problem der Werkkunst

für den modernen Menschen gewachsen sind, sich ent-

falten können. Wer die Entwicklung der letzten Jahr-

modernen Wiener Architektur, Otto Wagner, bereits

zu ganz ähnlichen Resultaten gekommen war, wie denn

auch insbesondere der um eine Generation jüngere

Adolf Loos in Theorie und Praxis der neuen Sachlich-

keit die Wege gebahnt hatte. So sehr sich aber gerade

dieser in Gegensatz zur Wiener Werkstätte stellt, so

wird doch die Perspektive der Zukunft genug Gemein-

sames auch an den Polen Wiener Kunst feststellen.

Diese Stadt hat Tradition. In ihren Menschen lebt

ein eigenes Fingerspitzengefühl, ein formaler Takt, der

weiß, wie weit man gehen darf. Eine gewisse Sinn-

lichkeit und humane Freude a-m Dasein schafft günstige

Vorbedingungen für die Entstehung von schönen Din-

gen, die dem Gebrauch zu dienen haben. Gerade die

Eigenschaften, die das volkswirtschaftlich oft beklagte

Zurückbleiben der Industrialisierung Oesterreichs ver-

schulden, der Individualismus, die Gemächlichkeit des

Schaffens, die Intimität der Lebensverhältnisse, sind

fruchtbar für das Kunsthandwerk. Es bedarf vieler

Liebe* um beseelte Dinge zu schaffen, und vor allem

einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber dem Geld.

Aile die Lackarbeiten und Porzellane, die eben jetzt

wieder in der Chinesischen Ausstellung das neidvolle

20

Es wird Sache des Künstlers sein, den Dingen eben die

Gestalt zu geben, die — auf der Basis des Aestheti-

schen — das Weltgefühl einer Epoche spiegelt, deren

Liebl'ingsleistung die Relativitätstheorie ist. Zu diesem

Zweck wird zunächst einmal die Ornamentik sich vom

Organischen zum Anorganischen wenden: anstatt der

Botanik wird die Geometrie regieren. Die Abstraktion

triumphiert, wie sie es in der Malerei schon vorher ge-

tan hatte.

Man ist heute leicht geneigt, Technik mit Kunst zu

verwechseln. Aber schon die Kunstgeschichte sollte

diesen Denkfehler korrigieren. Die berühmten Kon-

struktionen der Gotik werden erst dadurch Kunst, daß

sie zu Ausdrucksformen geworden sind. Ihre tekto-

nische Aufgabe verschwistert sich unlösiich mit einer

geistigen. Deshalb wächst auch das Ornament zwang-

los aus dem allgemeinen Strom der Kräfte. Niemand

wird sein Daseinsrecht, ja seine Notwendigkeit etwa

zehnte verfolgt hat, wird nicht im Zweifel darüber sein,

daß nun die Leistung Wiens aktuell wird. Ais die

„Wiener Werkstätte“ jung war (sie ist 1903 gegrün-

det), galt sie als verspielt und extravagant. Das er-

scheint heute falsch. Schon das Schwarz-Weiß, das zu

Kolo Mosers Zeiten vorherrschte, die Geradlinigkeit,

die Josef Hoffmann von vornherein propagierte, war

zwischen der Wellenlinie und Buntheit eines Eckmann

die Insel des strengen Stils. Als dann Dagobert Peche

begann, sein phantastisches Temperament in die Wag-

schale zu werfen, war bereits genug Formbewußtsein

gewonnen, um seine extravaganten Gebilde ebenso

sicher erscheinen zu lassen, wie das Rokoko. In-

zwischen, mit dem Tode des wunderbaren Improvisa-

tors in der ersten Nachkriegszeit, wurden die geometri-

schen Tendenzen, die ja von vornherein da waren, wie-

der alleinherrschend, und als, von anderer Seite her,

das „Bauhaus“ seine rigorosen Abstraktionstendenzen

propagierte, zeigte es sich, daß der Begründer der

Oesterreichischer Werkbund, Emailarbeiten. I und III von Herta Jirasko, II von Eleonore Feichtinger

als Maßwerk leugnen. Ebensowenig hat man aber das

Recht, der neuen Werkkunst die Lust am Dekorativen

anzukreiden. Nur müssen die kulturellen Bedingungen

der Gegenwart erfüllt sein.

Eine gewisse Kühle, eine gewisse Sparsamkeit im

Dekor ist uns ebenso Bedürfnis, wie unseren Voreltern

zur Zeit des Klassizismus, zu dessen Strenge, Durch-

sichtigkeit, Klarheit der kubischen Verhältnisse von der

Gegenwart wichtige Fäden führen. Andrerseits wehrt

sich gerade der beste Teil der heutigen Menschheit

gegen den Amerikanismus, die Mechanisierung des

Lebens. Wenn man auch die Romantik ablehnt, gibt

man noch längst nicht seine Menschlichkeit auf. Man

stellt vielmehr ein neues Ideal auf, dessen Grundzug die

Gesundheit ist. Hier übrigens — nebenbei gesagt —

setzt die Uebertreibung ein, mit dem eine radikale

Gruppe die Hygiene zum Stil erhebt undvdabei zu dem

paradoxen Resultat gelangt, Wohnräume als Kranken-

zimmer einzurichten.

Gerade jetzt ist der Augenblick gekommen, wo

künstlerische Kräfte, die dem Problem der Werkkunst

für den modernen Menschen gewachsen sind, sich ent-

falten können. Wer die Entwicklung der letzten Jahr-

modernen Wiener Architektur, Otto Wagner, bereits

zu ganz ähnlichen Resultaten gekommen war, wie denn

auch insbesondere der um eine Generation jüngere

Adolf Loos in Theorie und Praxis der neuen Sachlich-

keit die Wege gebahnt hatte. So sehr sich aber gerade

dieser in Gegensatz zur Wiener Werkstätte stellt, so

wird doch die Perspektive der Zukunft genug Gemein-

sames auch an den Polen Wiener Kunst feststellen.

Diese Stadt hat Tradition. In ihren Menschen lebt

ein eigenes Fingerspitzengefühl, ein formaler Takt, der

weiß, wie weit man gehen darf. Eine gewisse Sinn-

lichkeit und humane Freude a-m Dasein schafft günstige

Vorbedingungen für die Entstehung von schönen Din-

gen, die dem Gebrauch zu dienen haben. Gerade die

Eigenschaften, die das volkswirtschaftlich oft beklagte

Zurückbleiben der Industrialisierung Oesterreichs ver-

schulden, der Individualismus, die Gemächlichkeit des

Schaffens, die Intimität der Lebensverhältnisse, sind

fruchtbar für das Kunsthandwerk. Es bedarf vieler

Liebe* um beseelte Dinge zu schaffen, und vor allem

einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber dem Geld.

Aile die Lackarbeiten und Porzellane, die eben jetzt

wieder in der Chinesischen Ausstellung das neidvolle

20