Produktivität. Tausende und abertausende von Skizzen

nnd Studien fnllen sein Atelier, zeugen für die vertiefte

und gewissenerfüllte Arbeit, die dieses reiche Schaffen

fordert. Aus dem vieiartigen Material des Gesehenen

und Erlebten sueht er naeh dem Ausdruck größter Ein-

fachheit und Klarheit. Die Landschaften sind keine

Abbilder eines bestimmten Naturausschnittes, sondern

aus einzelnen charakteristischen Elementen zu eindring-

licher Biidgeschlossenheit geformt. Reminiszenzen aus

früheren Erlebnissen tauchen auf, das satte Gelb reifen-

der Kornfelder und die bunten Trachten der Schnitter,

Tiere in ungehemmter Bewegungsfreiheit auf den un-

endlichen VVeideplätzen der Heimat, die romanisch und

siawisch durchsetzte Buntheit dalmatinischen Kiisten-

lebens, die verwegenen Bergformationen und schian-

ken Minaretts der halborientaiischen Herzegowina und

Mazedoniens. Sein Blick ist geschärft für das jeweils

Besondere der Landschaft und der Menschenseele, für

den Zauber des Eigenartigen, die Verschiedenheit der

Physiognomien. Zuweilen auch iockt ihn dieses be-

sondere Eremde und Anziehende zu Abstechern in

romantische Gestaltung, diister und Geheimnis um-

wittert drängen sich Bäume, Tiere, Architekturen an-

einander, einsam und ahnungsvoll den ungekannten

Geschicken preisgegeben. Doch mehr noch entspricht

seinem sehfreudigen Wesen das Helle und Frohe, der

ungetrübte Genuß der Schönheit der Welt, wie sie sich

in den heimatlichen Ernteszenen oder französischen

Küstenbildern in der bestechenden Helle sonnen-

durchtränkter Landschaft oder des Meeres offenbart.

Gefesselt von der Freude an dem rein Visuellen, gestal-

tet er auch das bunte Treiben der Menschen, ihre Ver-

bundenheit und Einfügung in die Umgebung, das Viel-

artige und Kapriziöse ihrer Erscheinung. Auch das

Großstadtbild wird ihm zum künstlerischen Erlebnis

und wirkt durch den wunderbaren Mechanismus seiner

Bildung gieichwertig und ebenso naturgewachsen, wie

die Bäume und Pflanzen. Fasziniert von der Mannig-

faltigkeit des modernen Lebens, erkennt er den Zauber

neuer Architektursiihouetten, welche umsponnen vom

Netz der Drähte, der Viadukte, Gleise und Bahnhöfe,

dem ganzen Reichtum technischer Konstruktionen, die

abwechslungsreiche Schönheit der Welt bedeuten.

Durch den Sinn für farbige, flächefüllende Harmo-

nie, durch die Freude am Klaren, Tektonischen der

Malerei, gelangte Batö zum Fresko. Studien der alten

Wandmalerei und ihrer Technik, ein tiefgehendes Ver-

ständnis ihrer besonderen Eigenheit wiesen ihm den

Weg. Das Geheimnis dieser Kunst: aus der Zweiheit

von Malerei und Raum — unter Berücksichtigung der

notwendigen Gebundenheit jedes einzelnen Faktors,

ohne Auflösung oder Benachteiiigung des einen zu Gun-

sten des anderen —, durch einen grandiosen Kompro-

miß einen neuen Organismus zu schaffen, hat er völlig

erfaßt. Er bringt keine Diskrepanz, Bild und Wand

scheinen aus einem Guß geformt, die Sprache der

kiassischen Freske ist in die Moderne übertragen. In-

dem er die moderne Architektur mit der modernen

Malerei und dem modernen Sujet in Einklang brachte,

eröffnete er der neuen Wohnungskultur ungeheure Per-

spektiven. Welclie seiner Fresken wir aucli betrach-

ten, die luftigen, leicht getönten, fast improvisiert an-

mutenden Dekorationen neuer Wohnräume oder die

monumentalen Lösungen im Zehlendorfer Rathaus, im

Empfangssaal eines Versicherungskonzerns, die in Ent-

stehung begriffenen Aufträge eines großstädtischen

Warenhauses, mit Symbolen der Gegenwart im Inlialt-

lichen, modernem Leben und Treiben in der Kleidung

und Physiognomie, sie verbürgen das moderne Sujet

als ergänzende Resonanz des modernen Raumes. Wie

von den Wänden der Renaissance spricht auch hiar das

Leben einer Gegenwart zu den Zeitgenossen. Die

Schönheit von Weite und Freiheit bemalter Räume, die

wir so lange missen mußten, führt in ein neues Gebiet

der modernen Kunst. Das meiste, was darin in den

letzten Jahrzehnten geschaffen wurde, waren nur An-

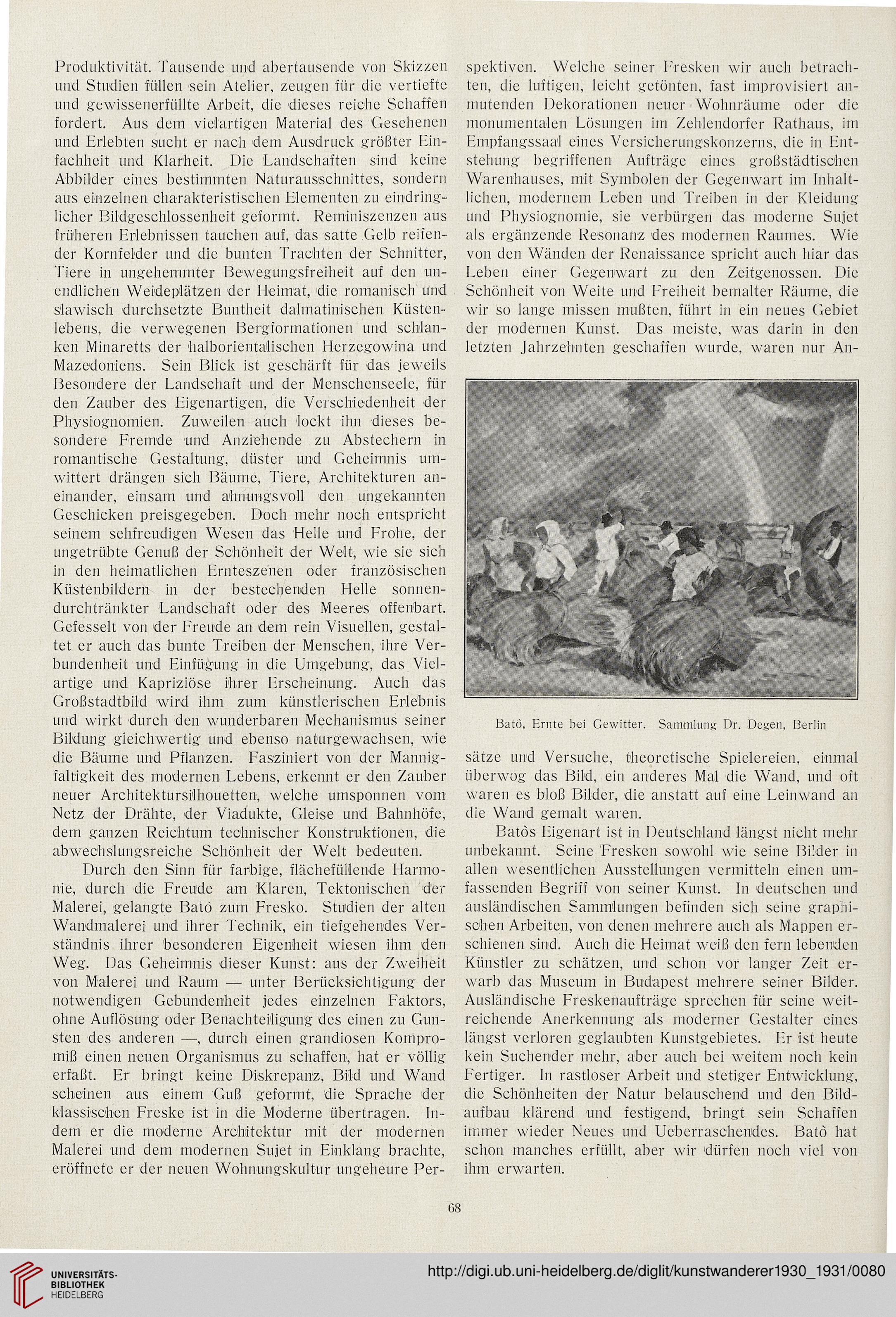

Batö, Ernte bei Gewitter. Sammlung Dr. Degen, Berlin

sätze und Versuche, theoretische Spielereien, einmal

überwog das Bild, ein anderes Mal die Wand, und oft

waren es bioß Bilder, die anstatt auf eine Leinwand an

die Wand gemalt waren.

Batös Eigenart ist in Deutschland längst nicht mehr

uubekannt. Seine Fresken sowolil wie seine Bilder in

allen wesentlichen Ausstellungen vermitteln einen um-

fassenden Begriff von seiner Kunst. ln deutschen und

ausländischen Sammlungen befinden sich seine graphi-

schen Arbeiten, von denen mehrere aucli als Mappen er-

schienen sind. Aucli die Heimat weiß den fern lebenden

Ktinstier zu schätzen, und schon vor langer Zeit er-

warb das Museurn in Budapest mehrere seiner Bilder.

Ausländische Freskenaufträge sprechen für seine weit-

reichende Anerkennung als moderner Gestalter eines

längst verloren geglaubten Kunstgebietes. Er ist heute

kein Suchender mehr, aber aucli bci weitem noch kein

Fertiger. In rastloser Arbeit und stetiger Entwicklung,

die Schönheiten der Natur belauschend und den Bild-

aufbau klärend und festigend, bringt sein Schaffen

immer wieder Neues und Ueberraschendes. Batö hat

schon manches erfüllt, aber wir dürfen noch viel von

ihm erwarten.

68

nnd Studien fnllen sein Atelier, zeugen für die vertiefte

und gewissenerfüllte Arbeit, die dieses reiche Schaffen

fordert. Aus dem vieiartigen Material des Gesehenen

und Erlebten sueht er naeh dem Ausdruck größter Ein-

fachheit und Klarheit. Die Landschaften sind keine

Abbilder eines bestimmten Naturausschnittes, sondern

aus einzelnen charakteristischen Elementen zu eindring-

licher Biidgeschlossenheit geformt. Reminiszenzen aus

früheren Erlebnissen tauchen auf, das satte Gelb reifen-

der Kornfelder und die bunten Trachten der Schnitter,

Tiere in ungehemmter Bewegungsfreiheit auf den un-

endlichen VVeideplätzen der Heimat, die romanisch und

siawisch durchsetzte Buntheit dalmatinischen Kiisten-

lebens, die verwegenen Bergformationen und schian-

ken Minaretts der halborientaiischen Herzegowina und

Mazedoniens. Sein Blick ist geschärft für das jeweils

Besondere der Landschaft und der Menschenseele, für

den Zauber des Eigenartigen, die Verschiedenheit der

Physiognomien. Zuweilen auch iockt ihn dieses be-

sondere Eremde und Anziehende zu Abstechern in

romantische Gestaltung, diister und Geheimnis um-

wittert drängen sich Bäume, Tiere, Architekturen an-

einander, einsam und ahnungsvoll den ungekannten

Geschicken preisgegeben. Doch mehr noch entspricht

seinem sehfreudigen Wesen das Helle und Frohe, der

ungetrübte Genuß der Schönheit der Welt, wie sie sich

in den heimatlichen Ernteszenen oder französischen

Küstenbildern in der bestechenden Helle sonnen-

durchtränkter Landschaft oder des Meeres offenbart.

Gefesselt von der Freude an dem rein Visuellen, gestal-

tet er auch das bunte Treiben der Menschen, ihre Ver-

bundenheit und Einfügung in die Umgebung, das Viel-

artige und Kapriziöse ihrer Erscheinung. Auch das

Großstadtbild wird ihm zum künstlerischen Erlebnis

und wirkt durch den wunderbaren Mechanismus seiner

Bildung gieichwertig und ebenso naturgewachsen, wie

die Bäume und Pflanzen. Fasziniert von der Mannig-

faltigkeit des modernen Lebens, erkennt er den Zauber

neuer Architektursiihouetten, welche umsponnen vom

Netz der Drähte, der Viadukte, Gleise und Bahnhöfe,

dem ganzen Reichtum technischer Konstruktionen, die

abwechslungsreiche Schönheit der Welt bedeuten.

Durch den Sinn für farbige, flächefüllende Harmo-

nie, durch die Freude am Klaren, Tektonischen der

Malerei, gelangte Batö zum Fresko. Studien der alten

Wandmalerei und ihrer Technik, ein tiefgehendes Ver-

ständnis ihrer besonderen Eigenheit wiesen ihm den

Weg. Das Geheimnis dieser Kunst: aus der Zweiheit

von Malerei und Raum — unter Berücksichtigung der

notwendigen Gebundenheit jedes einzelnen Faktors,

ohne Auflösung oder Benachteiiigung des einen zu Gun-

sten des anderen —, durch einen grandiosen Kompro-

miß einen neuen Organismus zu schaffen, hat er völlig

erfaßt. Er bringt keine Diskrepanz, Bild und Wand

scheinen aus einem Guß geformt, die Sprache der

kiassischen Freske ist in die Moderne übertragen. In-

dem er die moderne Architektur mit der modernen

Malerei und dem modernen Sujet in Einklang brachte,

eröffnete er der neuen Wohnungskultur ungeheure Per-

spektiven. Welclie seiner Fresken wir aucli betrach-

ten, die luftigen, leicht getönten, fast improvisiert an-

mutenden Dekorationen neuer Wohnräume oder die

monumentalen Lösungen im Zehlendorfer Rathaus, im

Empfangssaal eines Versicherungskonzerns, die in Ent-

stehung begriffenen Aufträge eines großstädtischen

Warenhauses, mit Symbolen der Gegenwart im Inlialt-

lichen, modernem Leben und Treiben in der Kleidung

und Physiognomie, sie verbürgen das moderne Sujet

als ergänzende Resonanz des modernen Raumes. Wie

von den Wänden der Renaissance spricht auch hiar das

Leben einer Gegenwart zu den Zeitgenossen. Die

Schönheit von Weite und Freiheit bemalter Räume, die

wir so lange missen mußten, führt in ein neues Gebiet

der modernen Kunst. Das meiste, was darin in den

letzten Jahrzehnten geschaffen wurde, waren nur An-

Batö, Ernte bei Gewitter. Sammlung Dr. Degen, Berlin

sätze und Versuche, theoretische Spielereien, einmal

überwog das Bild, ein anderes Mal die Wand, und oft

waren es bioß Bilder, die anstatt auf eine Leinwand an

die Wand gemalt waren.

Batös Eigenart ist in Deutschland längst nicht mehr

uubekannt. Seine Fresken sowolil wie seine Bilder in

allen wesentlichen Ausstellungen vermitteln einen um-

fassenden Begriff von seiner Kunst. ln deutschen und

ausländischen Sammlungen befinden sich seine graphi-

schen Arbeiten, von denen mehrere aucli als Mappen er-

schienen sind. Aucli die Heimat weiß den fern lebenden

Ktinstier zu schätzen, und schon vor langer Zeit er-

warb das Museurn in Budapest mehrere seiner Bilder.

Ausländische Freskenaufträge sprechen für seine weit-

reichende Anerkennung als moderner Gestalter eines

längst verloren geglaubten Kunstgebietes. Er ist heute

kein Suchender mehr, aber aucli bci weitem noch kein

Fertiger. In rastloser Arbeit und stetiger Entwicklung,

die Schönheiten der Natur belauschend und den Bild-

aufbau klärend und festigend, bringt sein Schaffen

immer wieder Neues und Ueberraschendes. Batö hat

schon manches erfüllt, aber wir dürfen noch viel von

ihm erwarten.

68