halten und sagen: ich setze mich hin und male mich,

weil ich gerade kein anderes Modell habe und schließ-

lich in der Absicht, daß die Vielzuviclen sehen, was für

ein Kerl ich bin. Es ist nicht zufällig, daß gerade der

Soziologe Simmel scharfsinnige Gedanken über Rem-

brandts Bildniskunst gefunden hat. Die Objektivierung

des Subjekts im Bildnis, vor allem im Selbstbildnis, war

für ihn neben der künstlerischen Tat, neben dem

psychologischen Akt, auch ein soziologischer Vorgang,

und dieses Objektivieren des Subjektes geschieht bei

Rembrandt am reinsten, weil erst bei ihm die Seelen-

haftigkeit zu vollkommener Herrschaft kommt.

behrte, Zeiten, welchen das Werk Bekenntnis zum

christlichen Glauben bedeutete und nicht Resultat einer

persönlichen Skepsis der Welt gegenüber sein konnte.“

Fiir Benkard ergeben sicli daraus zwei Fragen, die trotz

der Verschiedenheit noch eng miteinander verzahnt

sind. Einmal: aus welchen Firsachen entwickelt sich

so etwas wie ein Selbstbildnis der Künstler? und zum

andern: seit wann läßt sich das Selbstbildnis als selb-

ständiger Gegenstand der bildenden Kunst behaupten

und feststellen? Das Ineinanderlaufen von Historie und

Soziologie liegt schon in dieser doppelten Frage be-

gründet.

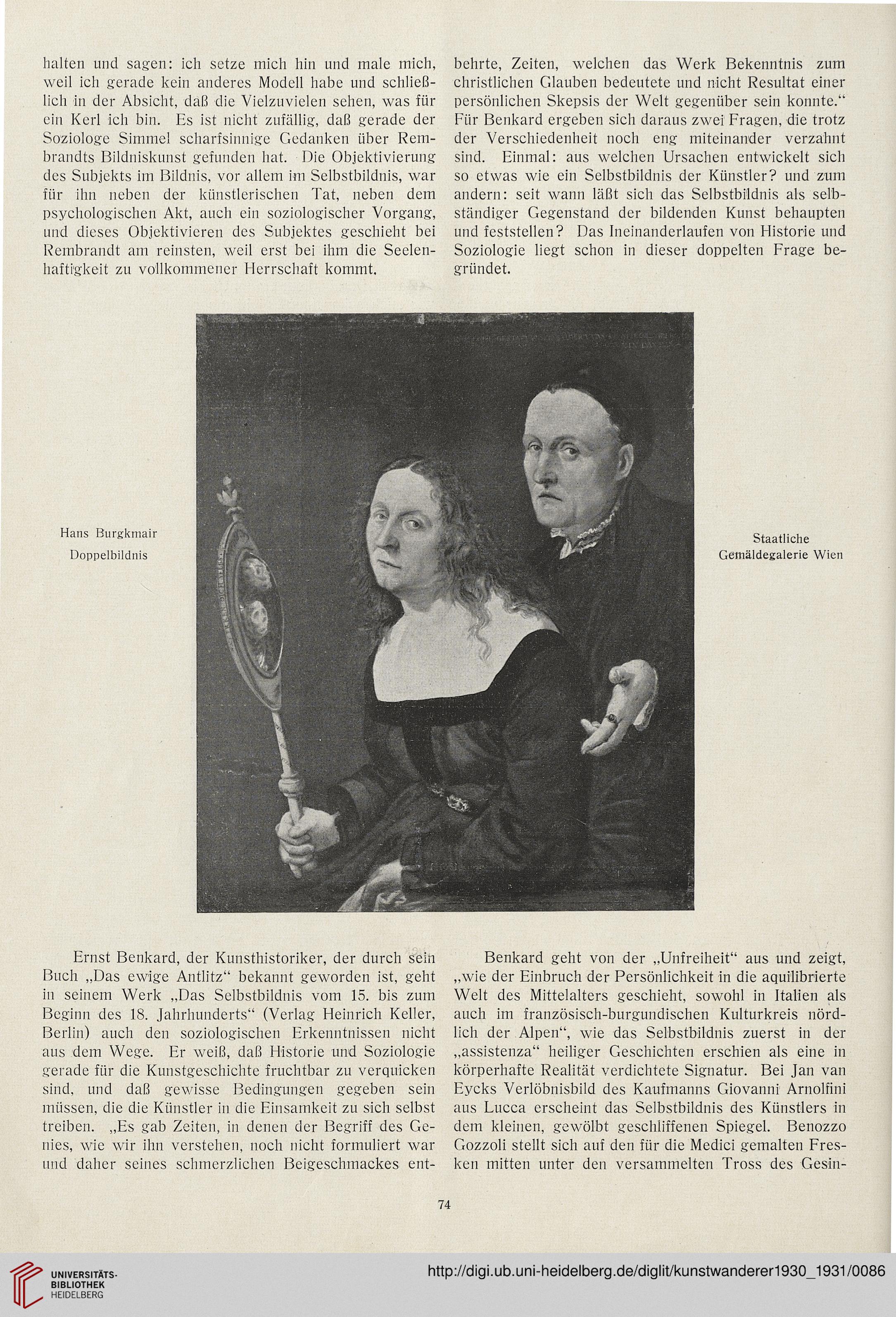

Hans Burgkmair

Doppelbildnis

Staatliche

Gemäldegalerie Wien

Ernst Benkard, der Kunsthistoriker, der durch sein

Buch „Das ewige Antlitz“ bekannt geworden ist, geht

in seinem Werk „Das Selbstbildnis vom 15. bis zum

Beginn des 18. Jahrhunderts“ (Verlag Heinrich Keller,

Berlin) auch den soziologischen Erkenntnissen nicht

aus dem Wege. Er weiß, daß Historie und Soziologie

gerade für die Kunstgeschichte fruchtbar zu verquicken

sind, und daß gewisse Bedingungen gegeben sein

miissen, die die Künstler in die Einsamkeit zu sich selbst

treiben. „Es gab Zeiten, in denen der Begriff des Ge-

nies, wie wir ihn verstehen, noch nicht formuliert war

und daher seines schmerzlichen Beigeschmackes ent-

Benkard geht von der „Unfreiheit“ aus und zeigt,

„wie der Einbruch der Persönlichkeit in die aquilibrierte

Welt des Mittelalters geschieht, sowohl in Italien als

auch im französisch-burgundischen Kulturkreis nörd-

lich der Alpen“, wie das Selbstbildnis zuerst in der

„assistenza“ heiliger Gescnichten erschien als eine in

körperhafte Realität verdichtete Signatur. Bei Jan van

Eycks Verlöbnisbild des Kaufmanns Giovanni Arnolfini

aus Lucca erscheint das Selbstbildnis des Künstlers in

dem kleinen, gewölbt geschliffenen Spiegel. Benozzo

Gozzoli stellt sich auf den für die Medici gemalten Fres-

ken mitten unter den versammelten Tross des Gesin-

74

weil ich gerade kein anderes Modell habe und schließ-

lich in der Absicht, daß die Vielzuviclen sehen, was für

ein Kerl ich bin. Es ist nicht zufällig, daß gerade der

Soziologe Simmel scharfsinnige Gedanken über Rem-

brandts Bildniskunst gefunden hat. Die Objektivierung

des Subjekts im Bildnis, vor allem im Selbstbildnis, war

für ihn neben der künstlerischen Tat, neben dem

psychologischen Akt, auch ein soziologischer Vorgang,

und dieses Objektivieren des Subjektes geschieht bei

Rembrandt am reinsten, weil erst bei ihm die Seelen-

haftigkeit zu vollkommener Herrschaft kommt.

behrte, Zeiten, welchen das Werk Bekenntnis zum

christlichen Glauben bedeutete und nicht Resultat einer

persönlichen Skepsis der Welt gegenüber sein konnte.“

Fiir Benkard ergeben sicli daraus zwei Fragen, die trotz

der Verschiedenheit noch eng miteinander verzahnt

sind. Einmal: aus welchen Firsachen entwickelt sich

so etwas wie ein Selbstbildnis der Künstler? und zum

andern: seit wann läßt sich das Selbstbildnis als selb-

ständiger Gegenstand der bildenden Kunst behaupten

und feststellen? Das Ineinanderlaufen von Historie und

Soziologie liegt schon in dieser doppelten Frage be-

gründet.

Hans Burgkmair

Doppelbildnis

Staatliche

Gemäldegalerie Wien

Ernst Benkard, der Kunsthistoriker, der durch sein

Buch „Das ewige Antlitz“ bekannt geworden ist, geht

in seinem Werk „Das Selbstbildnis vom 15. bis zum

Beginn des 18. Jahrhunderts“ (Verlag Heinrich Keller,

Berlin) auch den soziologischen Erkenntnissen nicht

aus dem Wege. Er weiß, daß Historie und Soziologie

gerade für die Kunstgeschichte fruchtbar zu verquicken

sind, und daß gewisse Bedingungen gegeben sein

miissen, die die Künstler in die Einsamkeit zu sich selbst

treiben. „Es gab Zeiten, in denen der Begriff des Ge-

nies, wie wir ihn verstehen, noch nicht formuliert war

und daher seines schmerzlichen Beigeschmackes ent-

Benkard geht von der „Unfreiheit“ aus und zeigt,

„wie der Einbruch der Persönlichkeit in die aquilibrierte

Welt des Mittelalters geschieht, sowohl in Italien als

auch im französisch-burgundischen Kulturkreis nörd-

lich der Alpen“, wie das Selbstbildnis zuerst in der

„assistenza“ heiliger Gescnichten erschien als eine in

körperhafte Realität verdichtete Signatur. Bei Jan van

Eycks Verlöbnisbild des Kaufmanns Giovanni Arnolfini

aus Lucca erscheint das Selbstbildnis des Künstlers in

dem kleinen, gewölbt geschliffenen Spiegel. Benozzo

Gozzoli stellt sich auf den für die Medici gemalten Fres-

ken mitten unter den versammelten Tross des Gesin-

74