deses und setzt auf seiu Barett die Ischrift: OPUS

BENOTII. Nocli ist der Künstler Gruppenwesen, nicht

Individualität.

Im Norden geht Hans Memling; schon 'eineii Schritt

weiter, er stellt sich auf dem linken Flügelbild des Tryp-

txhons von 1467 als Zuschauer auf, als Außenseiter, der

die heilige Handlung aufmerksam beobachtet. Ghir-

landajo, dessen Geschichten aus dem Marienleben und

aus der Legende Johannes des Täufers nach Bode „als

das anmutigste Bilcl vom vornehmen Leben in Florenz

mit Fra Angelico auf dem Freskenzyklus im Dom zu

Orvieto. Aber die richtige Entfaltung kommt erst bei

Albrecht Dürer, trotzdcm er sein eigenes Bitd in der

assistenza bekannter Tafeln verewigt hat: auf dem

Rosenkranzfest von 1506, auf der Marter der zehntau-

send Christen von 1508, und auf dem Allerheiligenbild

von 1511. Doch wenn wir an Dürer denken, kommen

uns zu allererst nicht die Selbstbildnisse in der

assistenza in den Sinn, sondern die anderen selbstän-

digen Bildnisse Dtircrs vom frühen Knabenbildnis bis

zu dern bekannten Selbstbildnis der Münchner Pinako-

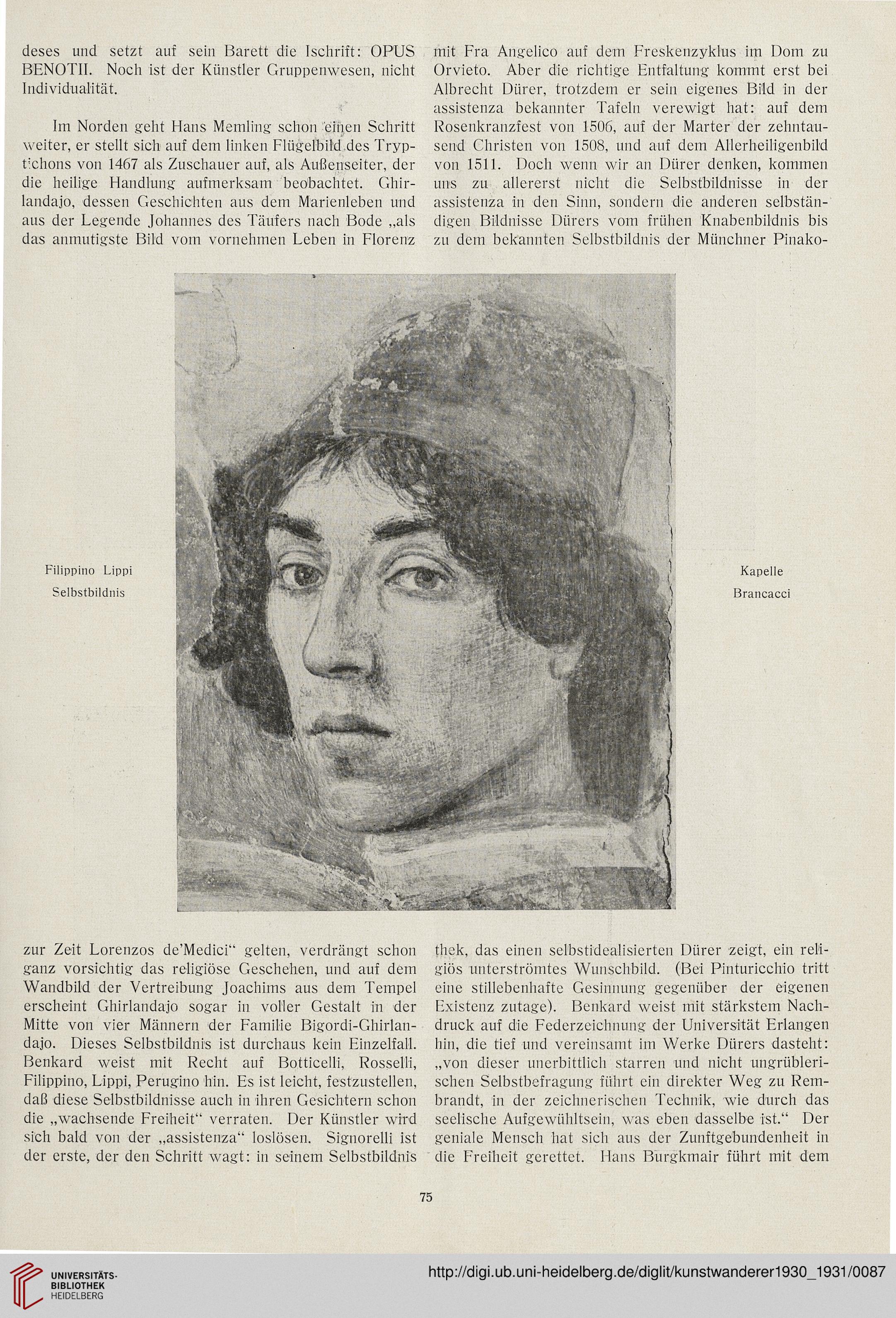

Filippino Lippi

Selbstbildnis

Kapelle

Brancacci

zur Zeit Lorenzos de’Medici“ gelten, verdrängt schon

ganz vorsichtig das religiöse Geschehen, und auf dem

Wandbild der Vertreibung Joachims aus dem Tempel

erscheint Ghirlandajo sogar in voller Gestalt in der

Mitte von vier Männern der Familie Bigordi-Ghirlan-

dajo. Dieses Selbstbiidnis ist durchaus kein Einzelfall.

Benkard weist mit Recht auf Botticelli, Rosselli,

Filippino, Lippi, Perugino hin. Es ist leicht, festzustellen,

daß diese Selbstbildnisse auch in iliren Gesichtern schon

die „wachsende Freiheit“ verraten. Der Künstler wird

sich bald von der „assistenza“ loslösen. Signorelli ist

der erste, der den Schritt wagt: in seinem Selbstbildnis

thek, das einen selbstidealisierten Dürer zeigt, ein reli-

giös uriterströmtes Wunschbild. (Bei Pinturicchio tritt

eine stillebenhafte Gesinnung gegenübcr der eigenen

Fxistenz zutage). Benkard weist mit stärkstem Nach-

druck auf die Federzeichnung der Universität Erlangen

hin, die tief und vereinsamt im Werke Diirers dasteht:

„von dieser unerbittlich starren und nicht ungrübleri-

schen Selbstbefragung fiihrt ein direkter Weg zu Rem-

brandt, in der zeichnerischen Tcchnik, wie durch das

seclische Aufgewühltsein, was eben dasselbe ist.“ Der

geniale Mensch hat sich aus der Zunftgebundenheit in

die Freiheit gerettet. Hans Burgkmair führt mit dem

75

BENOTII. Nocli ist der Künstler Gruppenwesen, nicht

Individualität.

Im Norden geht Hans Memling; schon 'eineii Schritt

weiter, er stellt sich auf dem linken Flügelbild des Tryp-

txhons von 1467 als Zuschauer auf, als Außenseiter, der

die heilige Handlung aufmerksam beobachtet. Ghir-

landajo, dessen Geschichten aus dem Marienleben und

aus der Legende Johannes des Täufers nach Bode „als

das anmutigste Bilcl vom vornehmen Leben in Florenz

mit Fra Angelico auf dem Freskenzyklus im Dom zu

Orvieto. Aber die richtige Entfaltung kommt erst bei

Albrecht Dürer, trotzdcm er sein eigenes Bitd in der

assistenza bekannter Tafeln verewigt hat: auf dem

Rosenkranzfest von 1506, auf der Marter der zehntau-

send Christen von 1508, und auf dem Allerheiligenbild

von 1511. Doch wenn wir an Dürer denken, kommen

uns zu allererst nicht die Selbstbildnisse in der

assistenza in den Sinn, sondern die anderen selbstän-

digen Bildnisse Dtircrs vom frühen Knabenbildnis bis

zu dern bekannten Selbstbildnis der Münchner Pinako-

Filippino Lippi

Selbstbildnis

Kapelle

Brancacci

zur Zeit Lorenzos de’Medici“ gelten, verdrängt schon

ganz vorsichtig das religiöse Geschehen, und auf dem

Wandbild der Vertreibung Joachims aus dem Tempel

erscheint Ghirlandajo sogar in voller Gestalt in der

Mitte von vier Männern der Familie Bigordi-Ghirlan-

dajo. Dieses Selbstbiidnis ist durchaus kein Einzelfall.

Benkard weist mit Recht auf Botticelli, Rosselli,

Filippino, Lippi, Perugino hin. Es ist leicht, festzustellen,

daß diese Selbstbildnisse auch in iliren Gesichtern schon

die „wachsende Freiheit“ verraten. Der Künstler wird

sich bald von der „assistenza“ loslösen. Signorelli ist

der erste, der den Schritt wagt: in seinem Selbstbildnis

thek, das einen selbstidealisierten Dürer zeigt, ein reli-

giös uriterströmtes Wunschbild. (Bei Pinturicchio tritt

eine stillebenhafte Gesinnung gegenübcr der eigenen

Fxistenz zutage). Benkard weist mit stärkstem Nach-

druck auf die Federzeichnung der Universität Erlangen

hin, die tief und vereinsamt im Werke Diirers dasteht:

„von dieser unerbittlich starren und nicht ungrübleri-

schen Selbstbefragung fiihrt ein direkter Weg zu Rem-

brandt, in der zeichnerischen Tcchnik, wie durch das

seclische Aufgewühltsein, was eben dasselbe ist.“ Der

geniale Mensch hat sich aus der Zunftgebundenheit in

die Freiheit gerettet. Hans Burgkmair führt mit dem

75