231

Die Stempel der älteren Siegel sind verloren

gegangen.

Das vorerwähnte Wappen des Stifts besteht aus

einem rothweissen der Länge nach getheilten Schilde

mit Rauten in abwechselnden Tincturen. Es erscheint

schon auf den Siegeln des Abts Albert II. (1361—1384)

und noch trüber auf den Siegeln der Admonter Richter.

2. Admont.

(Frauenkloster.)

Im Jahre 1120 durch Abt Wolfold unter Beihilfe

des Erzbischofs Conrad I. von Salzburg gegründet. Es

genoss im XII. Jahrhundert eines bedeutenden Rufes als

weibliche Erziehungsanstalt, gerieth jedoch allmählig

in Verfall und erfuhr 1563 völlige Auflösung.

Siegel der Vorsteherin und des Convents haben

sich nur an einem vom 4. December 1327 datirenden

Originale des Stiftsarchivs erhalten, welches einen

durch Vermittelung des B. Gerold von Gurk hinsicht-

lich der täglichen Weinportion zwischen den beiden

Admonter Klöstern verabredeten Vergleich betrifft.

Nr. 5. XIV. Lapidar zwischen einfachen Linien:

t O PIA R(EG)INA MISHR-SRH*. MAT . KATHARINA

plumpes Bild der heil. Maria. Spitzoval. 63 und 38 Milli-

meter Durchmesser, rohe Arbeit.

Nr. 5. XIV. Lapidar zwischen vier glatten und zwei

Perlenlinien :

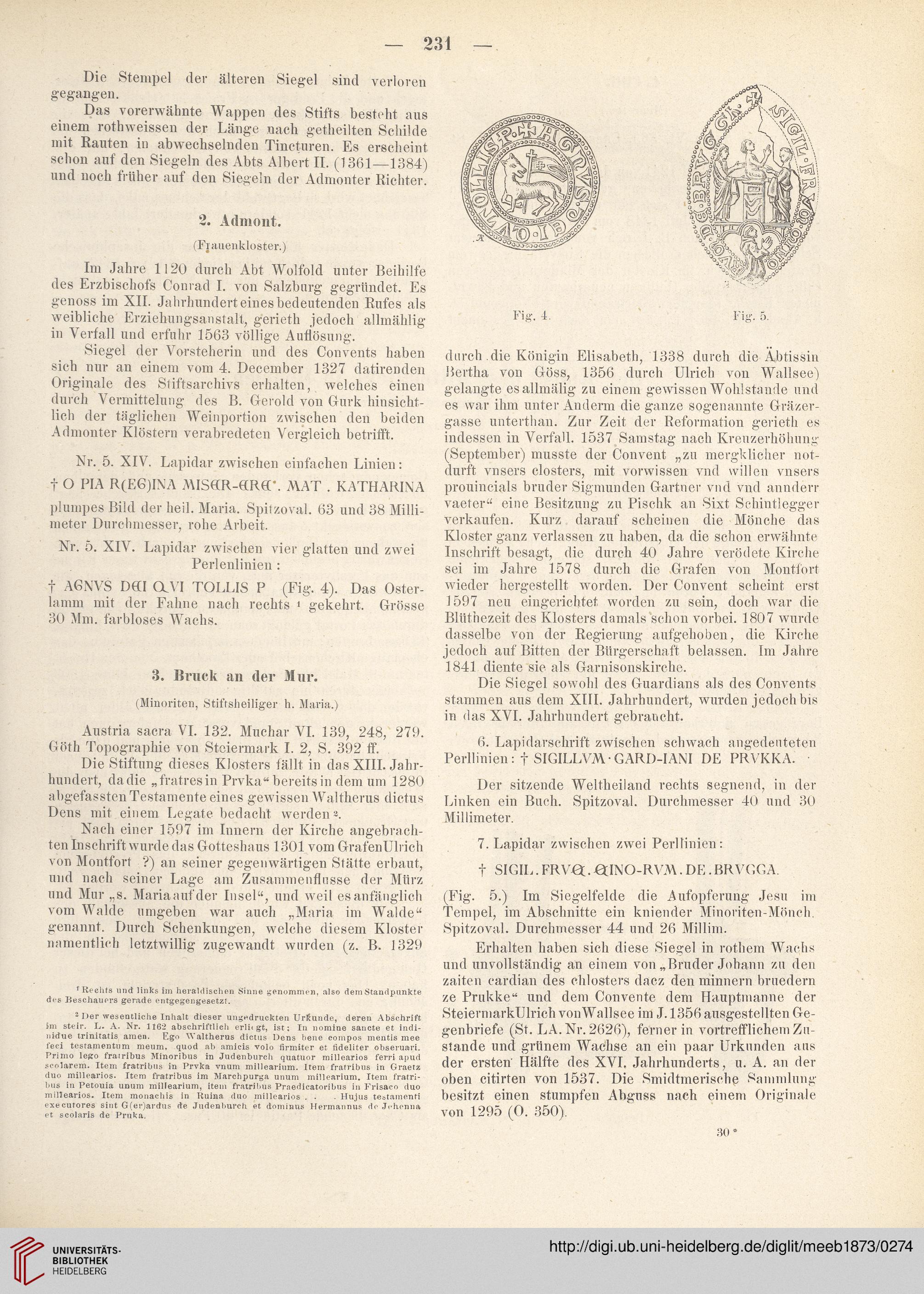

f AGNVS DGI (XVI TOLLIS P (Fig. 4). Das Oster-

lamm mit der Fahne nach rechts 1 gekehrt. Grösse

30 Mm. farbloses Wachs.

3. Bruck an der Mur.

(Minoriten, Stiftsheiliger h. Maria.)

Austria sacra VI. 132. Muehar VI. 139, 248, 279.

Göth Topographie von Steiermark I. 2, S. 392 ff.

Die Stiftung dieses Klosters fällt in das XIII. Jahr-

hundert, da die „fratres in Prvka“ bereits in dem um 1280

abgefassten Testamente eines gewissen Waltherus dictus

Dens mit einem Legate bedacht werden a.

Nach einer 1597 im Innern der Kirche angebrach-

ten Inschrift wurde das Gotteshaus 1301 vom GrafenUlrich

von Montfort '?) an seiner gegenwärtigen Stätte erbaut,

und nach seiner Lage am Zusammenflüsse der Mürz

und Mur „s. Mariaaufder Insel“, und weil es anfänglich

vom Walde umgeben war auch „Maria im Walde“

genannt. Durch Schenkungen, welche diesem Kloster

namentlich letztwillig zugewandt wurden (z. B. 1329

r Rechts lind links im heraldischen Sinne genommen, also dem Standpunkte

des Beschauers gerade entgegengesetzt.

2 I)er wesentliche Inhalt dieser ungedruckten Urkunde, deren Abschrift

im steir. L. A. Nr. 1162 abschriftlich erlügt, ist; In nomine sancte et indi-

nidue trinitatis amen. Ego Waltherus dictus Dens bene compos mentis mee

feci testamentnm meum, quod ab amicis volo firmiter et fideliter obseruari.

T’rimo lego frairibus Minoribus in Judenburch quatuor millearios ferri apud

scolarem. Item fratribus in Prvka vnum millearium. Item fratribus in Graetz

duo millearios. Item fratribus im Marchpurga unum millearium. Item fratri-

bus in Petouia unum millearium, item fratribus Praedicatoribus in Frisaco duo

millearios. Item monachis in Ruina duo millearios . . . Hujus teatamenti

executores sint G(er)ardus de Judenburch et dominus Hermannus de Jehenna

et scolaris de Pruka.

Fig. 4. Fig. 5.

durch die Königin Elisabeth, 1338 durch die Abtissin

Bertha von Göss, 1356 durch Ulrich von Wallsee)

gelangte esallmälig zu einem gewissen Wohlstände und

es war ihm unter Andern die ganze sogenannte Gräzer-

gasse unterthan. Zur Zeit der Reformation gerieth es

indessen in Verfall. 1537 Samstag nach Kreuzerhöhung

(September) musste der Convent „zu mergklieber not-

durft vnsers closters, mit vorwissen vnd willen vnsers

prouincials bruder Sigmunden Gärtner vnd vnd annderr

vaeter“ eine Besitzung zu Pischk an Sixt Schintlegger

verkaufen. Kurz darauf scheinen die Mönche das

Kloster ganz verlassen zu haben, da die schon erwähnte

Inschrift besagt, die durch 40 Jahre verödete Kirche

sei im Jahre 1578 durch die Grafen von Montfort

wieder hergestellt worden. Der Convent scheint erst

1597 neu eingerichtet worden zu sein, doch war die

Blüt’nezeit des Klosters damals schon vorbei. 1807 wurde

dasselbe von der Regierung aufgehoben, die Kirche

jedoch auf Bitten der Bürgerschaft belassen. Im Jahre

1841 diente sie als Garnisonskirche.

Die Siegel sowohl des Guardians als des Convents

stammen aus dem XIII. Jahrhundert, wurden jedoch bis

in das XVI. Jahrhundert gebraucht.

6. Lapidarschrift zwischen schwach angedeuteten

Perllinien: f SIGILLVM• GARD-IANI DE PRVKKA.

Der sitzende Weltheiland rechts segnend, in der

Linken ein Buch. Spitzoval. Durchmesser 40 und 30

Millimeter.

7. Lapidar zwischen zwei Perllinien:

t SIGIL.FRVLJ.aiNO-RVM.DE.BRVGGA.

(Fig. 5.) Im Siegelfelde die Aufopferung Jesu im

Tempel, im Abschnitte ein kniender Minoriten-Mönch.

Spitzoval. Durchmesser 44 und 26 Millim.

Erhalten haben sich diese Siegel in rothem Wachs

undunvollständig an einem von „Bruder Johann zu den

zaiten cardian des chlosters dacz den minnern bruedern

ze Prukke“ und dem Convente dem Hauptmanne der

SteiermarkUlrich vonWallsee im J. 1356 ausgestellten Ge-

genbriefe (St. LA. Nr. 2626), ferner in vortrefflichem Zu-

stande und grünem Wachse an ein paar Urkunden aus

der ersten' Hälfte des XVI. Jahrhunderts, u. A. an der

oben citirten von 1537. Die Smidtmerische Sammlung

besitzt einen stumpfen Abguss nach einem Originale

von 1295 (0. 350).

309

Die Stempel der älteren Siegel sind verloren

gegangen.

Das vorerwähnte Wappen des Stifts besteht aus

einem rothweissen der Länge nach getheilten Schilde

mit Rauten in abwechselnden Tincturen. Es erscheint

schon auf den Siegeln des Abts Albert II. (1361—1384)

und noch trüber auf den Siegeln der Admonter Richter.

2. Admont.

(Frauenkloster.)

Im Jahre 1120 durch Abt Wolfold unter Beihilfe

des Erzbischofs Conrad I. von Salzburg gegründet. Es

genoss im XII. Jahrhundert eines bedeutenden Rufes als

weibliche Erziehungsanstalt, gerieth jedoch allmählig

in Verfall und erfuhr 1563 völlige Auflösung.

Siegel der Vorsteherin und des Convents haben

sich nur an einem vom 4. December 1327 datirenden

Originale des Stiftsarchivs erhalten, welches einen

durch Vermittelung des B. Gerold von Gurk hinsicht-

lich der täglichen Weinportion zwischen den beiden

Admonter Klöstern verabredeten Vergleich betrifft.

Nr. 5. XIV. Lapidar zwischen einfachen Linien:

t O PIA R(EG)INA MISHR-SRH*. MAT . KATHARINA

plumpes Bild der heil. Maria. Spitzoval. 63 und 38 Milli-

meter Durchmesser, rohe Arbeit.

Nr. 5. XIV. Lapidar zwischen vier glatten und zwei

Perlenlinien :

f AGNVS DGI (XVI TOLLIS P (Fig. 4). Das Oster-

lamm mit der Fahne nach rechts 1 gekehrt. Grösse

30 Mm. farbloses Wachs.

3. Bruck an der Mur.

(Minoriten, Stiftsheiliger h. Maria.)

Austria sacra VI. 132. Muehar VI. 139, 248, 279.

Göth Topographie von Steiermark I. 2, S. 392 ff.

Die Stiftung dieses Klosters fällt in das XIII. Jahr-

hundert, da die „fratres in Prvka“ bereits in dem um 1280

abgefassten Testamente eines gewissen Waltherus dictus

Dens mit einem Legate bedacht werden a.

Nach einer 1597 im Innern der Kirche angebrach-

ten Inschrift wurde das Gotteshaus 1301 vom GrafenUlrich

von Montfort '?) an seiner gegenwärtigen Stätte erbaut,

und nach seiner Lage am Zusammenflüsse der Mürz

und Mur „s. Mariaaufder Insel“, und weil es anfänglich

vom Walde umgeben war auch „Maria im Walde“

genannt. Durch Schenkungen, welche diesem Kloster

namentlich letztwillig zugewandt wurden (z. B. 1329

r Rechts lind links im heraldischen Sinne genommen, also dem Standpunkte

des Beschauers gerade entgegengesetzt.

2 I)er wesentliche Inhalt dieser ungedruckten Urkunde, deren Abschrift

im steir. L. A. Nr. 1162 abschriftlich erlügt, ist; In nomine sancte et indi-

nidue trinitatis amen. Ego Waltherus dictus Dens bene compos mentis mee

feci testamentnm meum, quod ab amicis volo firmiter et fideliter obseruari.

T’rimo lego frairibus Minoribus in Judenburch quatuor millearios ferri apud

scolarem. Item fratribus in Prvka vnum millearium. Item fratribus in Graetz

duo millearios. Item fratribus im Marchpurga unum millearium. Item fratri-

bus in Petouia unum millearium, item fratribus Praedicatoribus in Frisaco duo

millearios. Item monachis in Ruina duo millearios . . . Hujus teatamenti

executores sint G(er)ardus de Judenburch et dominus Hermannus de Jehenna

et scolaris de Pruka.

Fig. 4. Fig. 5.

durch die Königin Elisabeth, 1338 durch die Abtissin

Bertha von Göss, 1356 durch Ulrich von Wallsee)

gelangte esallmälig zu einem gewissen Wohlstände und

es war ihm unter Andern die ganze sogenannte Gräzer-

gasse unterthan. Zur Zeit der Reformation gerieth es

indessen in Verfall. 1537 Samstag nach Kreuzerhöhung

(September) musste der Convent „zu mergklieber not-

durft vnsers closters, mit vorwissen vnd willen vnsers

prouincials bruder Sigmunden Gärtner vnd vnd annderr

vaeter“ eine Besitzung zu Pischk an Sixt Schintlegger

verkaufen. Kurz darauf scheinen die Mönche das

Kloster ganz verlassen zu haben, da die schon erwähnte

Inschrift besagt, die durch 40 Jahre verödete Kirche

sei im Jahre 1578 durch die Grafen von Montfort

wieder hergestellt worden. Der Convent scheint erst

1597 neu eingerichtet worden zu sein, doch war die

Blüt’nezeit des Klosters damals schon vorbei. 1807 wurde

dasselbe von der Regierung aufgehoben, die Kirche

jedoch auf Bitten der Bürgerschaft belassen. Im Jahre

1841 diente sie als Garnisonskirche.

Die Siegel sowohl des Guardians als des Convents

stammen aus dem XIII. Jahrhundert, wurden jedoch bis

in das XVI. Jahrhundert gebraucht.

6. Lapidarschrift zwischen schwach angedeuteten

Perllinien: f SIGILLVM• GARD-IANI DE PRVKKA.

Der sitzende Weltheiland rechts segnend, in der

Linken ein Buch. Spitzoval. Durchmesser 40 und 30

Millimeter.

7. Lapidar zwischen zwei Perllinien:

t SIGIL.FRVLJ.aiNO-RVM.DE.BRVGGA.

(Fig. 5.) Im Siegelfelde die Aufopferung Jesu im

Tempel, im Abschnitte ein kniender Minoriten-Mönch.

Spitzoval. Durchmesser 44 und 26 Millim.

Erhalten haben sich diese Siegel in rothem Wachs

undunvollständig an einem von „Bruder Johann zu den

zaiten cardian des chlosters dacz den minnern bruedern

ze Prukke“ und dem Convente dem Hauptmanne der

SteiermarkUlrich vonWallsee im J. 1356 ausgestellten Ge-

genbriefe (St. LA. Nr. 2626), ferner in vortrefflichem Zu-

stande und grünem Wachse an ein paar Urkunden aus

der ersten' Hälfte des XVI. Jahrhunderts, u. A. an der

oben citirten von 1537. Die Smidtmerische Sammlung

besitzt einen stumpfen Abguss nach einem Originale

von 1295 (0. 350).

309