Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik — 8.1894

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.47903#0107

DOI Heft:

Original-Beiträge

DOI Artikel:Schiffner, Franz: Das Wesentliche der photographischen Perspective

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.47903#0107

Das Wesentliche der photographischen Perspective.

95

Erst Dr. G. Hauck machte im Jahre 1879 mit Erfolg

darauf aufmerksam,1) dass diese geometrische Perspective nur

zum geringen Theile dem Anschauungsbilde entspricht, welches

beim wirklichen Betrachten der Gegenstände in uns entsteht.

Hierbei sind bekanntlich weniger die geometrischen Regeln,

sondern vielmehr die Gesetze der physiologischen Optik mass-

gebend Ein Bild, welches dem entsprechend entworfen wird,

nennt Hauck eine subjective Perspective. Bei einer solchen

Zeichnung nimmt man mehr Rücksicht auf die wirklichen Formen

der Objecte und der Netzhautbilder als bei der geometrischen

Perspective, weshalb sie auch eine conform-perspectivische

Abbildung genannt wird.

Die geometrische und die subjective Perspective stehen

innerhalb gewisser Grenzen zum grossen Theile in Ueber-

einstimmung; dieses ihnen gemeinsame Gebiet gehört der

absoluten Perspective an.

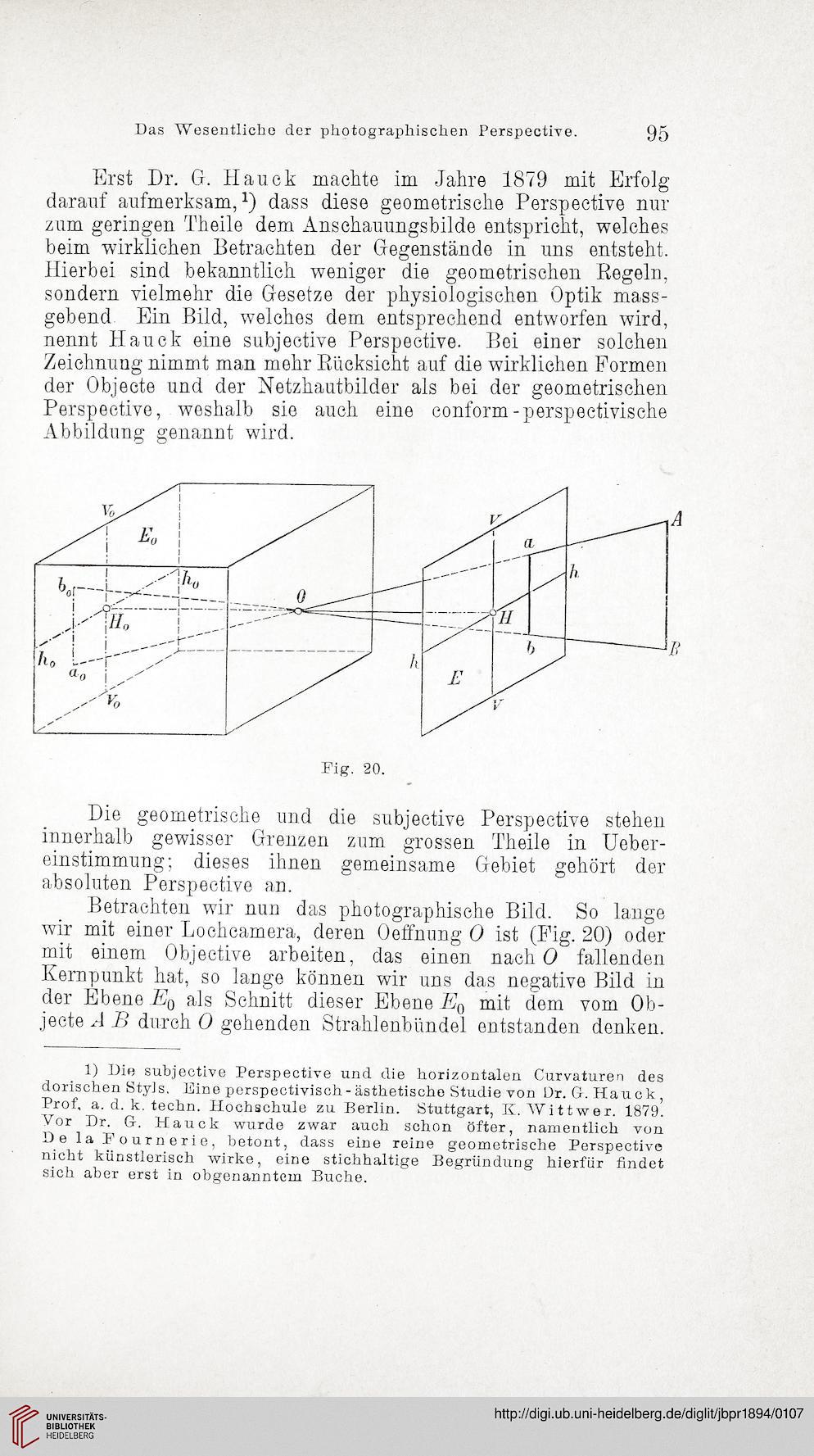

Betrachten wir nun das photographische Bild. So lange

wir mit einer Lochcamera, deren Oeffnung 0 ist (Fig. 20) oder

mit einem Objective arbeiten, das einen nach 0 fallenden

Kernpunkt hat, so lange können wir uns das negative Bild in

der Ebene Eo als Schnitt dieser Ebene Eo mit dem vom Ob-

jecte A B durch 0 gehenden Strahlenbündel entstanden denken.

1) Die subjective Perspective und die horizontalen Curvaturen des

dorischen Styls. Eine perspectivisch-ästhetische Studie von Dr. G. Hauck,

Prof, a. d. k. techn. Hochschule zu Berlin. Stuttgart, K. Wittwer. 1879.

Vor Dr. G. Hauck wurde zwar auch schon öfter, namentlich von

De la Fournerie, betont, dass eine reine geometrische Perspective

nicht künstlerisch wirke, eine stichhaltige Begründung hierfür findet

sich aber erst in obgenanntem Buche.

95

Erst Dr. G. Hauck machte im Jahre 1879 mit Erfolg

darauf aufmerksam,1) dass diese geometrische Perspective nur

zum geringen Theile dem Anschauungsbilde entspricht, welches

beim wirklichen Betrachten der Gegenstände in uns entsteht.

Hierbei sind bekanntlich weniger die geometrischen Regeln,

sondern vielmehr die Gesetze der physiologischen Optik mass-

gebend Ein Bild, welches dem entsprechend entworfen wird,

nennt Hauck eine subjective Perspective. Bei einer solchen

Zeichnung nimmt man mehr Rücksicht auf die wirklichen Formen

der Objecte und der Netzhautbilder als bei der geometrischen

Perspective, weshalb sie auch eine conform-perspectivische

Abbildung genannt wird.

Die geometrische und die subjective Perspective stehen

innerhalb gewisser Grenzen zum grossen Theile in Ueber-

einstimmung; dieses ihnen gemeinsame Gebiet gehört der

absoluten Perspective an.

Betrachten wir nun das photographische Bild. So lange

wir mit einer Lochcamera, deren Oeffnung 0 ist (Fig. 20) oder

mit einem Objective arbeiten, das einen nach 0 fallenden

Kernpunkt hat, so lange können wir uns das negative Bild in

der Ebene Eo als Schnitt dieser Ebene Eo mit dem vom Ob-

jecte A B durch 0 gehenden Strahlenbündel entstanden denken.

1) Die subjective Perspective und die horizontalen Curvaturen des

dorischen Styls. Eine perspectivisch-ästhetische Studie von Dr. G. Hauck,

Prof, a. d. k. techn. Hochschule zu Berlin. Stuttgart, K. Wittwer. 1879.

Vor Dr. G. Hauck wurde zwar auch schon öfter, namentlich von

De la Fournerie, betont, dass eine reine geometrische Perspective

nicht künstlerisch wirke, eine stichhaltige Begründung hierfür findet

sich aber erst in obgenanntem Buche.