für den ornamentalen Keiz der antiken Vasenmalereien,

von denen Flaxman den Ausgang nahm, ganz unem-

pfänglich blieb.

Merkwürdig erscheinen die Rollen vertauscht: der

Bildhauer, von dem man annehmen sollte, daß er auch

mit dem Stift plastische Wirkungen aufsuc'hen würde,

begnügt sich mit der raffinierten Einfachheit des auf der

Oberfläche des Papieres haftenden Konturs, der „gute

Skizzierer“ Carstens (nach einem gelegentlichen Aus-

druck Schadow’s) modelliert in zahlreichen Studien mit

Stift und weicher Kreide. In der Tat aber steckt wirk-

lich ein gutes Stück von einem Modelleur in Carstens,

nnd es ist dies wieder eine Seite seines künstlerischen

Temperamentes, die zur Korrektur des Urteils über die

mangelnde Sinnenfälligkeit seiner Kunst führen muß.

Es ist nicht nur als eine Äußerung selbständiger

Gesinnung zu betrachten, daß Carstens es konsequent

verschmäht hat, was damals doch ganz allgemeiner

Brauch war, nach der Antike zu zeichnen. Wenn er,

wie zu seiner Rechtfertigung, sagt, eher wäre es ihm

möglich gewesen, nach den Antiken zu m o d e 11 i e -

r e n , so ist das ein Beweis mehr für seiti angeborenes

plastisches Empfinden.

Mehrmals hat Carstens nun wirklich zum Modellier-

ton seine Zuflucht genommen. Zwar möchte man es, auf

einer gelegentlichen Bemerkung Fernow’s fußend, so

darstellen, als ob ihm die plastischen Modelle nur als

äußerliche Hilfsmittel beim Entwurf seiuer Kompositio-

nen und beim Studium der Licht- und Schattenwirkung

hätten dienen sollen. Aber die rein plastischen Ent-

würfe, von denen wir leider nur literarisch Kenntnis

haben, eine Tonskizze, Herkules mit dem Centauern

und das Modell zu einer Statue Friedrich des Großen

von den berliner Austellungen der Jahre 1789 und 1791

scheinen dieser Auffassung doch zu widersprechen,

die sich nur darum so hat festsetzen können, weil tat-

sächlich das einzige Bildwerk, das uns von Carstens in

Friedrich Tieck’s Abguß des verstümmelten und verlo-

renen Original-Tonmodells, erhalten ist, die prachtvolle

Parze Atropos des Weimarer Museums *), auch in einer

gezeichneten Komposition erscheint.

Wieviel an einem Kunstwerk als reine Form, wie-

viel als lästige Stoffmasse empfunden wird, darüber

wird das Urteil in vielen Fällen nach dem Bildungs-

Standpunkt des Betrachters wechseln. Nur was uns

seiner inhaltlichen Bedeutung nach geläufig ist, erfassen

wir, wenn es sich nicht um rein ornamentale Darstel-

lung handelt, ohne Anstand und mühsame Nebengedan-

ken in seiner formalen Erscheinung. Nur mit diesem

Vorbehalt wird man die Belastung vieler Carstensscher

*) Vgl. Fr. Tieck’s jetzt des Datums entbehrenden Brief an

Goethe aus dem Spätsommer 1825 (Goethe-Jahrbuch VII. S. 202):

„Ew. Excellenz haben vor einiger Zeit durch Herrn Kaufmann

(Joh. Peter Kaufmann lebte von 1817—1829 in Weimar als groß-

herzoglich sächsischer Hofbildhauer) eine kleine Figur erhalten,

eine Parze darstellend. Es war dieselbe von Carstens in Rom

modelliert, nach der Natur, als Studie zu einer Parzengruppe und

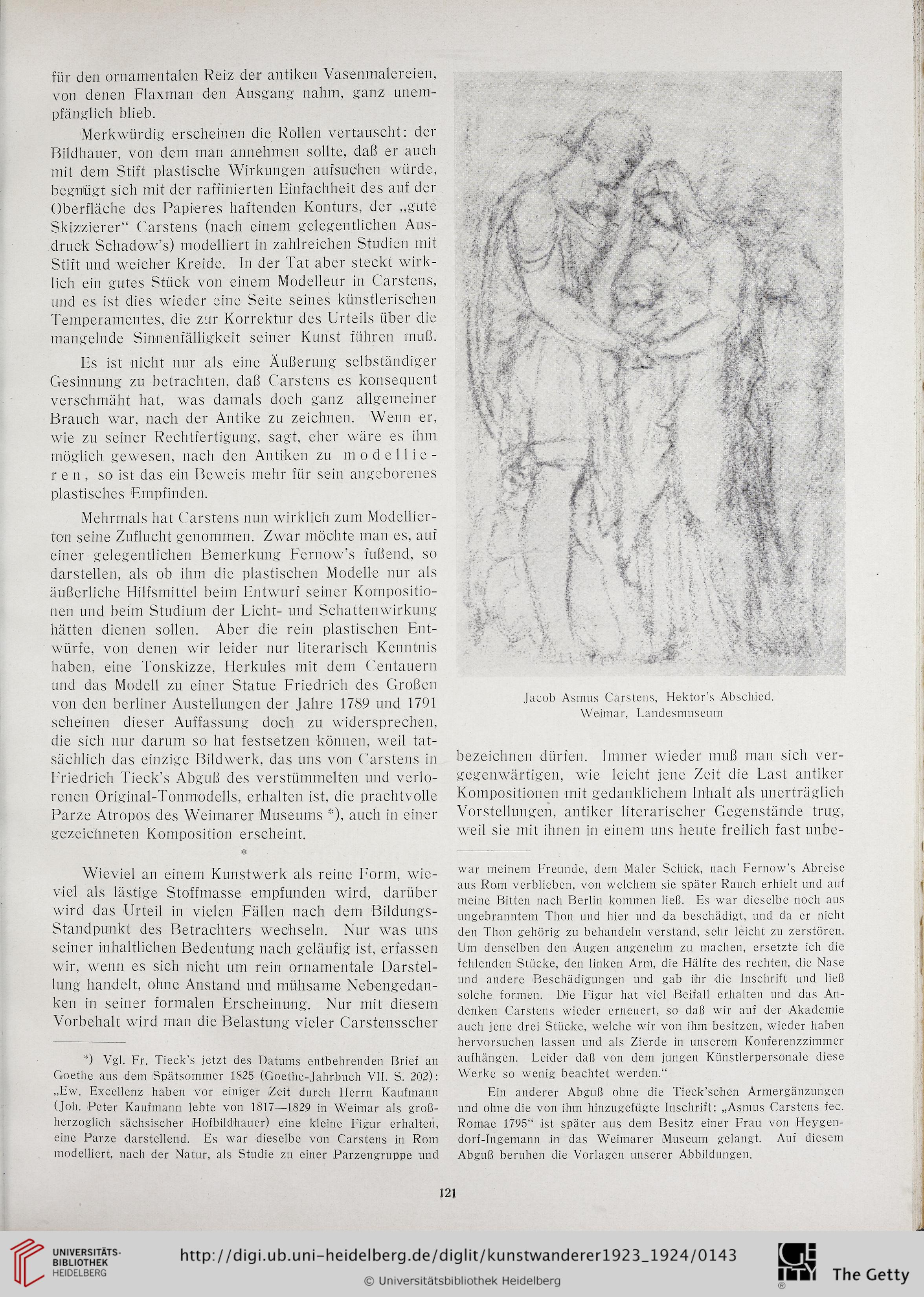

Jacob Asmus Carstens, Hektor’s Abschied.

Weirnar, Landesmuseum

bezeichnen dürfen. Immer wieder muß man sich ver-

gegenwärtigen, wie leicht jene Zeit die Last antiker

Kompositionen mit gedanklichem Inhalt als unerträglich

Vorstellungen, antiker literarischer Gegenstände trug,

weil sie mit ihnen in einem uns heute freilich fast unbe-

war meinem Freunde, dem Maler Schick, nach Fernow’s Abreise

aus Rom verblieben, von welchem sie später Rauch erhielt und auf

meine Bitten nach Berlin kommen ließ. Es war dieselbe noch aus

ungebranntem Thon und hier und da beschädigt, und da er nicht

den Thon gehörig zu behandeln verstand, sehr leicht zu zerstören.

Um denselben den Augen angenehm zu machen, ersetzte ich die

fehlenden Stücke, den linken Arm, die Hälfte des rechten, die Nase

und andere Beschädigungen und gab ihr die Inschrift und ließ

solche formen. Die Figur hat viel Beifall erhalten und das An-

denken Carstens wieder erneuert, so daß wir auf der Akademie

auch jene drei Stücke, welche wir von ihm besitzen, wieder haben

hervorsuchen lassen und als Zierde in unserem Konferenzzimmer

aufhängen. Leider daß von dem jungen Kiinstlerpersonale diese

Werke so wenig beachtet werden.“

Ein anderer Abguß ohne die Tieck’sohen Armergänzungen

und ohne die von ihm hinzugefügte Inschrift: „Asmus Carstens fec.

Romae 1795“ ist später aus dem Besitz einer Frau von Heygen-

dorf-Ingemann in das Weimarer Museum gelangt. Auf diesem

Abguß beruhen die Vorlagen unserer Abbildungen.

121

von denen Flaxman den Ausgang nahm, ganz unem-

pfänglich blieb.

Merkwürdig erscheinen die Rollen vertauscht: der

Bildhauer, von dem man annehmen sollte, daß er auch

mit dem Stift plastische Wirkungen aufsuc'hen würde,

begnügt sich mit der raffinierten Einfachheit des auf der

Oberfläche des Papieres haftenden Konturs, der „gute

Skizzierer“ Carstens (nach einem gelegentlichen Aus-

druck Schadow’s) modelliert in zahlreichen Studien mit

Stift und weicher Kreide. In der Tat aber steckt wirk-

lich ein gutes Stück von einem Modelleur in Carstens,

nnd es ist dies wieder eine Seite seines künstlerischen

Temperamentes, die zur Korrektur des Urteils über die

mangelnde Sinnenfälligkeit seiner Kunst führen muß.

Es ist nicht nur als eine Äußerung selbständiger

Gesinnung zu betrachten, daß Carstens es konsequent

verschmäht hat, was damals doch ganz allgemeiner

Brauch war, nach der Antike zu zeichnen. Wenn er,

wie zu seiner Rechtfertigung, sagt, eher wäre es ihm

möglich gewesen, nach den Antiken zu m o d e 11 i e -

r e n , so ist das ein Beweis mehr für seiti angeborenes

plastisches Empfinden.

Mehrmals hat Carstens nun wirklich zum Modellier-

ton seine Zuflucht genommen. Zwar möchte man es, auf

einer gelegentlichen Bemerkung Fernow’s fußend, so

darstellen, als ob ihm die plastischen Modelle nur als

äußerliche Hilfsmittel beim Entwurf seiuer Kompositio-

nen und beim Studium der Licht- und Schattenwirkung

hätten dienen sollen. Aber die rein plastischen Ent-

würfe, von denen wir leider nur literarisch Kenntnis

haben, eine Tonskizze, Herkules mit dem Centauern

und das Modell zu einer Statue Friedrich des Großen

von den berliner Austellungen der Jahre 1789 und 1791

scheinen dieser Auffassung doch zu widersprechen,

die sich nur darum so hat festsetzen können, weil tat-

sächlich das einzige Bildwerk, das uns von Carstens in

Friedrich Tieck’s Abguß des verstümmelten und verlo-

renen Original-Tonmodells, erhalten ist, die prachtvolle

Parze Atropos des Weimarer Museums *), auch in einer

gezeichneten Komposition erscheint.

Wieviel an einem Kunstwerk als reine Form, wie-

viel als lästige Stoffmasse empfunden wird, darüber

wird das Urteil in vielen Fällen nach dem Bildungs-

Standpunkt des Betrachters wechseln. Nur was uns

seiner inhaltlichen Bedeutung nach geläufig ist, erfassen

wir, wenn es sich nicht um rein ornamentale Darstel-

lung handelt, ohne Anstand und mühsame Nebengedan-

ken in seiner formalen Erscheinung. Nur mit diesem

Vorbehalt wird man die Belastung vieler Carstensscher

*) Vgl. Fr. Tieck’s jetzt des Datums entbehrenden Brief an

Goethe aus dem Spätsommer 1825 (Goethe-Jahrbuch VII. S. 202):

„Ew. Excellenz haben vor einiger Zeit durch Herrn Kaufmann

(Joh. Peter Kaufmann lebte von 1817—1829 in Weimar als groß-

herzoglich sächsischer Hofbildhauer) eine kleine Figur erhalten,

eine Parze darstellend. Es war dieselbe von Carstens in Rom

modelliert, nach der Natur, als Studie zu einer Parzengruppe und

Jacob Asmus Carstens, Hektor’s Abschied.

Weirnar, Landesmuseum

bezeichnen dürfen. Immer wieder muß man sich ver-

gegenwärtigen, wie leicht jene Zeit die Last antiker

Kompositionen mit gedanklichem Inhalt als unerträglich

Vorstellungen, antiker literarischer Gegenstände trug,

weil sie mit ihnen in einem uns heute freilich fast unbe-

war meinem Freunde, dem Maler Schick, nach Fernow’s Abreise

aus Rom verblieben, von welchem sie später Rauch erhielt und auf

meine Bitten nach Berlin kommen ließ. Es war dieselbe noch aus

ungebranntem Thon und hier und da beschädigt, und da er nicht

den Thon gehörig zu behandeln verstand, sehr leicht zu zerstören.

Um denselben den Augen angenehm zu machen, ersetzte ich die

fehlenden Stücke, den linken Arm, die Hälfte des rechten, die Nase

und andere Beschädigungen und gab ihr die Inschrift und ließ

solche formen. Die Figur hat viel Beifall erhalten und das An-

denken Carstens wieder erneuert, so daß wir auf der Akademie

auch jene drei Stücke, welche wir von ihm besitzen, wieder haben

hervorsuchen lassen und als Zierde in unserem Konferenzzimmer

aufhängen. Leider daß von dem jungen Kiinstlerpersonale diese

Werke so wenig beachtet werden.“

Ein anderer Abguß ohne die Tieck’sohen Armergänzungen

und ohne die von ihm hinzugefügte Inschrift: „Asmus Carstens fec.

Romae 1795“ ist später aus dem Besitz einer Frau von Heygen-

dorf-Ingemann in das Weimarer Museum gelangt. Auf diesem

Abguß beruhen die Vorlagen unserer Abbildungen.

121