Vom Glanz der Erfoige, der Hofhaltung und der

kulturellen Bestrebungen Friedrichs III. ist ein Schein

auf die Emailarbeit gefallen, die der Reproduktionsgriff

findiger Werktstätten durch Anlehnung an bedeutende

Meister zu veredeln suchte. Mit dem Programmati-

schen der Regierungszeit Friedrichs III. sind die Arbei-

ten zu eng verknüpft, als daß man nicht Berlin als ihren

Entstehungsort annehmen sollte. Für die Zeit scheint

zunächst die Spanne nach 1700 bis zum Tode des

Königs 1713 beansprucht zu werden. Doch ist die Ver-

bindung zum Medaillenwerk Faltz’ weder zeitlich noch

technisch zu eng. Die Matrizen mochten zu weiter

reichender Ausbeutung vorhanden sein. J. E. Heuglin,

der die Münchener Emails montiert, wird erst 1717

Meister und lebt bis 1757. Auch die Ornamentik ent-

spricht dem zweiten bis dritten Jahrzehnt. Doch trägt

die Dose in der Sammlung v. Klemperer in Dresden

(Abb. 15) eingeritzt das Datum „den 21. Jan. 1701“ und

eine (nicht abgebildete) Dose im Märkischen Museum

die Inschrift: Friedericus 1703.

Abb. 11. Schale, Email auf Silber

Dasselbe B i 1 d auf Vase bei Salomon

Zu den Rätsetn, die diese Gruppe trotz der auf-

gedeckten Beziehungen noch umschtießt, gehört das

Vorkommen der beliebten Doppelgruppe mit Mars und

Minerva auf einer Platte in Wien, zu der ein Gegen-

stück mit dem Porträt Josephs II. als Imperator ge-

liört (Abb. 9). Joseph II. stir'bt 1790. Die Ornamentik

der beiden Emailplatten bewegt sich in Kurven, die dem

ausgeprägten Rokoko geläufig sind und befindet sich in

einem Stadium, in dem sich die Rocaille wieder zur

C-Kurve zurückbildet. Das Porträtrelief hat gewisse

Aehnlichkeit mit der Art des signierten Wachsreliefs

des Wiener Goldschmieds F. Würth im Troppauer

Museum11). Sollten die Platten süddeutsch, vielleicht

wienerisch sein, so wäre damit eine weite Verbreitung

der Faltz’schen Reliefgruppe über Berlin hinaus auf-

gedeckt. In diesem Falle könnte es sich in dcr Verwen-

dung des preußischen Motivs um einen Ausdruck der

Bewunderung Preußens bei Joseph II. handeln. In der

Ausdeutung des Reliefs ha'be ich mich auf die Vorbilder

der Medaillen des R. Faltz und J. Boskam beschränkt.

Fs bleibt noch eine Anzahl von Reliefs, für die die Ana-

logien erst zu finden wären.

u) Abb. bei W. Braun, Das Tafelsilber des Herzogs Albert

von Sachsen-Teschen.

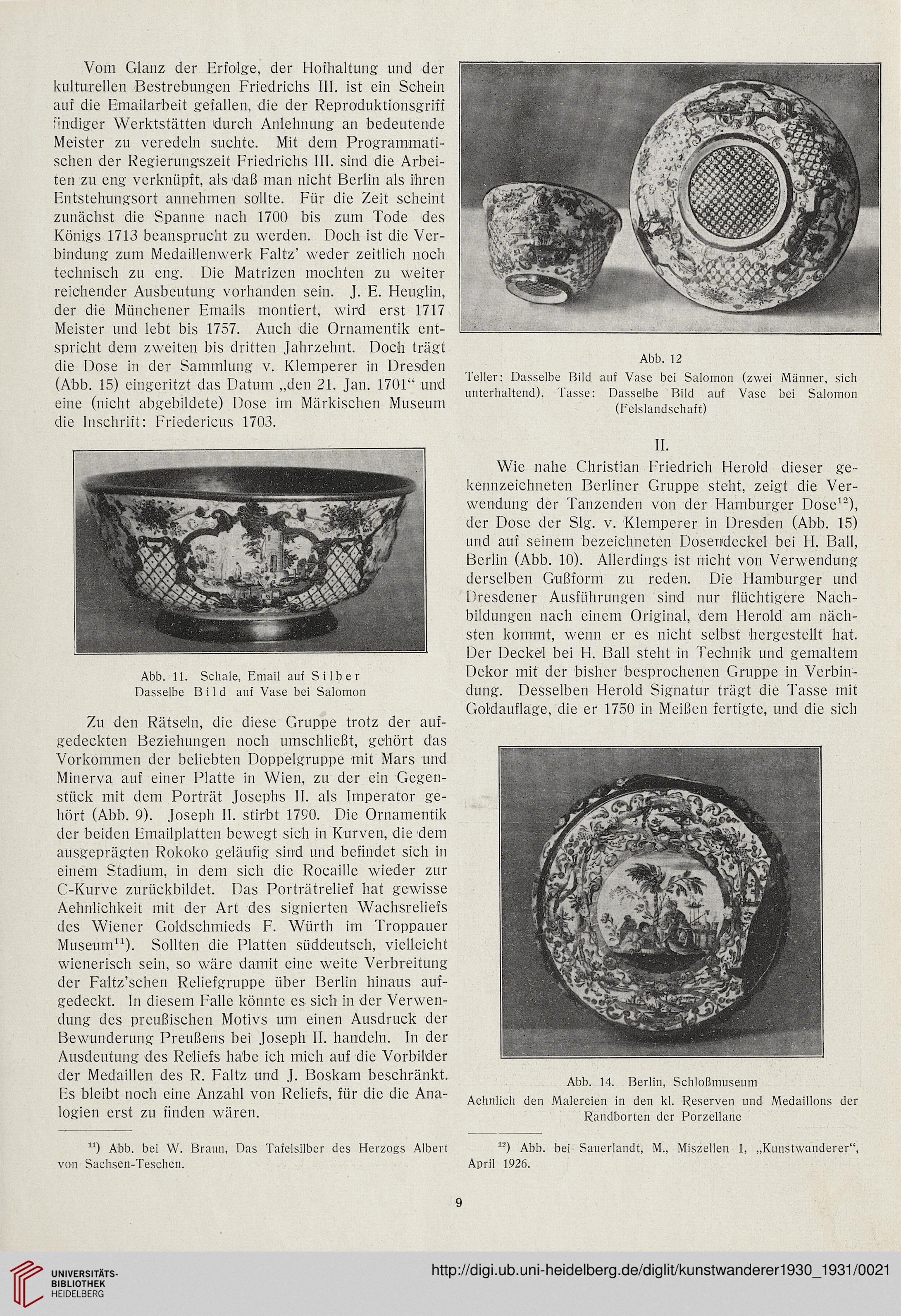

Abb. 12

Teller: Dasselbe Bild auf Vase bei Salomon (zwei Männer, sicli

unterhaltend). Tasse: Dasselbe Bild auf Vase bei Salomon

(Felslandschaft)

II.

Wie nahe Christian Friedrich Herold dieser ge-

kennzeichneten Berliner Gruppe steht, zeigt die Ver-

wendung der Tanzenden von der Hamburger Dose12),

der Dose der Slg. v. Klemperer in Dresden (Abb. 15)

und auf seinem bezeichneten Doserrdeckel bei H. Ball,

Berlin (Abb. 10). Allerdings ist nicht von Verwendung

derselben Gußform zu reden. Die Hamburger und

Dresdener Ausftihrungen sind nur flüchtigere Nach-

bildungen nach einem Original, dem Herold am näch-

sten kommt, wenn er es nicht selbst hergestellt hat.

Der Deckel bei H. Ball steht in Technik und gemaltem

Dekor mit der bisher besprochenen Gruppe in Verbin-

dung. Desselben Herold Signatur trägt die Tasse mit

Goldauflage, die er 1750 in Meißen fertigte, und die sich

Abb. 14. Berlin, Schloßmuseum

Aehnlich den Malereien in den kl. Reserven und Medaillons der

Randborten der Porzellane

12) Abb. bei Sauerlandt, M., Miszellen 1, „Kunstwanderer“,

April 1926.

9

kulturellen Bestrebungen Friedrichs III. ist ein Schein

auf die Emailarbeit gefallen, die der Reproduktionsgriff

findiger Werktstätten durch Anlehnung an bedeutende

Meister zu veredeln suchte. Mit dem Programmati-

schen der Regierungszeit Friedrichs III. sind die Arbei-

ten zu eng verknüpft, als daß man nicht Berlin als ihren

Entstehungsort annehmen sollte. Für die Zeit scheint

zunächst die Spanne nach 1700 bis zum Tode des

Königs 1713 beansprucht zu werden. Doch ist die Ver-

bindung zum Medaillenwerk Faltz’ weder zeitlich noch

technisch zu eng. Die Matrizen mochten zu weiter

reichender Ausbeutung vorhanden sein. J. E. Heuglin,

der die Münchener Emails montiert, wird erst 1717

Meister und lebt bis 1757. Auch die Ornamentik ent-

spricht dem zweiten bis dritten Jahrzehnt. Doch trägt

die Dose in der Sammlung v. Klemperer in Dresden

(Abb. 15) eingeritzt das Datum „den 21. Jan. 1701“ und

eine (nicht abgebildete) Dose im Märkischen Museum

die Inschrift: Friedericus 1703.

Abb. 11. Schale, Email auf Silber

Dasselbe B i 1 d auf Vase bei Salomon

Zu den Rätsetn, die diese Gruppe trotz der auf-

gedeckten Beziehungen noch umschtießt, gehört das

Vorkommen der beliebten Doppelgruppe mit Mars und

Minerva auf einer Platte in Wien, zu der ein Gegen-

stück mit dem Porträt Josephs II. als Imperator ge-

liört (Abb. 9). Joseph II. stir'bt 1790. Die Ornamentik

der beiden Emailplatten bewegt sich in Kurven, die dem

ausgeprägten Rokoko geläufig sind und befindet sich in

einem Stadium, in dem sich die Rocaille wieder zur

C-Kurve zurückbildet. Das Porträtrelief hat gewisse

Aehnlichkeit mit der Art des signierten Wachsreliefs

des Wiener Goldschmieds F. Würth im Troppauer

Museum11). Sollten die Platten süddeutsch, vielleicht

wienerisch sein, so wäre damit eine weite Verbreitung

der Faltz’schen Reliefgruppe über Berlin hinaus auf-

gedeckt. In diesem Falle könnte es sich in dcr Verwen-

dung des preußischen Motivs um einen Ausdruck der

Bewunderung Preußens bei Joseph II. handeln. In der

Ausdeutung des Reliefs ha'be ich mich auf die Vorbilder

der Medaillen des R. Faltz und J. Boskam beschränkt.

Fs bleibt noch eine Anzahl von Reliefs, für die die Ana-

logien erst zu finden wären.

u) Abb. bei W. Braun, Das Tafelsilber des Herzogs Albert

von Sachsen-Teschen.

Abb. 12

Teller: Dasselbe Bild auf Vase bei Salomon (zwei Männer, sicli

unterhaltend). Tasse: Dasselbe Bild auf Vase bei Salomon

(Felslandschaft)

II.

Wie nahe Christian Friedrich Herold dieser ge-

kennzeichneten Berliner Gruppe steht, zeigt die Ver-

wendung der Tanzenden von der Hamburger Dose12),

der Dose der Slg. v. Klemperer in Dresden (Abb. 15)

und auf seinem bezeichneten Doserrdeckel bei H. Ball,

Berlin (Abb. 10). Allerdings ist nicht von Verwendung

derselben Gußform zu reden. Die Hamburger und

Dresdener Ausftihrungen sind nur flüchtigere Nach-

bildungen nach einem Original, dem Herold am näch-

sten kommt, wenn er es nicht selbst hergestellt hat.

Der Deckel bei H. Ball steht in Technik und gemaltem

Dekor mit der bisher besprochenen Gruppe in Verbin-

dung. Desselben Herold Signatur trägt die Tasse mit

Goldauflage, die er 1750 in Meißen fertigte, und die sich

Abb. 14. Berlin, Schloßmuseum

Aehnlich den Malereien in den kl. Reserven und Medaillons der

Randborten der Porzellane

12) Abb. bei Sauerlandt, M., Miszellen 1, „Kunstwanderer“,

April 1926.

9