6

E. A. GESSLER, BEITRÄGE ZUM ALTSCHWEIZERISCHEN GESCHÜTZ WESEN

VI. BAND

struktion des Geschützes, nur darf man sich das

Innere nicht mit dieser Genauigkeit ausgearbeitet

denken, wie diese Zeichnung uns glauben macht,

auch aufsen ist der Übergang der einzelnen Ringe

verschwommener. Aufser Falkner hat übrigens

keiner dieser Autoren an dem Stück selbst Mes-

sungen vorgenommen noch irgend welche Auf-

nahmen gemacht.

Um dieses Geschütz in Stellung zu bringen

wurde keine Lafettierung angewendet.

gehäuft. Es kam vor, dafs das Rohr auf eine

Balkenwand festgebunden wurde mittelst Eisen-

bändern und diese Wand durch 4 Räder fahrbar

gemacht wurde.

Zum Transport der Bombarden dienten grofse

„Wägen mit 4 Rädern“, wie sie das Basler Zeug-

hausinventar von 1704 für unser Geschütz be-

zeugt. Diese W agen brauchten eine grofse Zahl

von Zugtieren, 20 — 30 Pferde mögen das gewöhn-

liche gewesen sein; Knebels Diarium (Basler Chro-

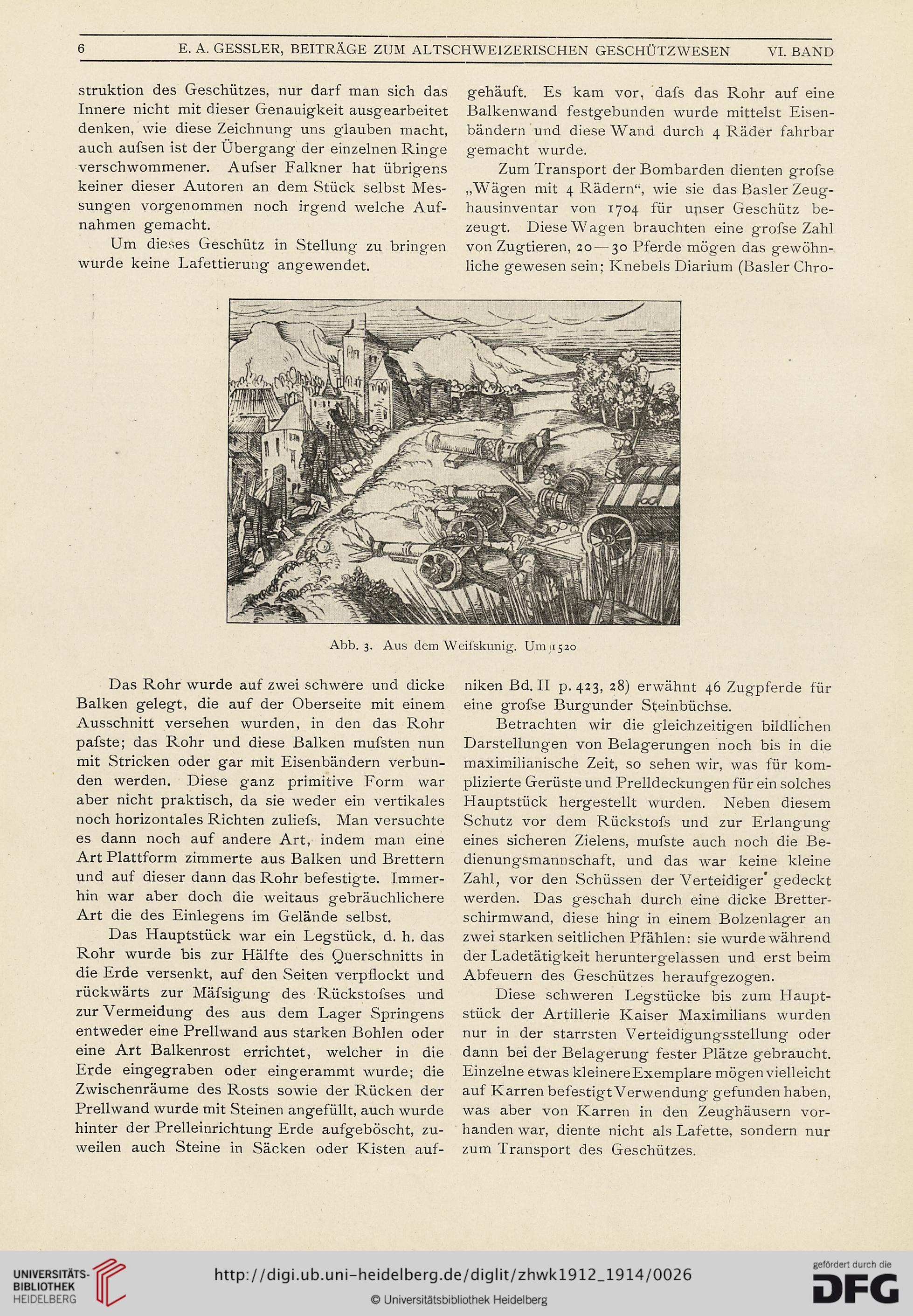

Abb. 3. Aus dem Weifskunig. Um 11520

Das Rohr wurde auf zwei schwere und dicke

Balken gelegt, die auf der Oberseite mit einem

Ausschnitt versehen wurden, in den das Rohr

pafste; das Rohr und diese Balken mufsten nun

mit Stricken oder gar mit Eisenbändern verbun-

den werden. Diese ganz primitive Form war

aber nicht praktisch, da sie weder ein vertikales

noch horizontales Richten zuliefs. Man versuchte

es dann noch auf andere Art, indem man eine

Art Plattform zimmerte aus Balken und Brettern

und auf dieser dann das Rohr befestigte. Immer-

hin war aber doch die weitaus gebräuchlichere

Art die des Einlegens im Gelände selbst.

Das Hauptstück war ein Legstück, d. h. das

Rohr wurde bis zur Hälfte des Querschnitts in

die Erde versenkt, auf den Seiten verpflockt und

rückwärts zur Mäfsigung des Rückstofses und

zur Vermeidung des aus dem Lager Springens

entweder eine Prellwand aus starken Bohlen oder

eine Art Balkenrost errichtet, welcher in die

Erde eingegraben oder eingerammt wurde; die

Zwischenräume des Rosts sowie der Rücken der

Prellwand wurde mit Steinen angefüllt, auch wurde

hinter der Prelleinrichtung Erde aufgeböscht, zu-

weilen auch Steine in Säcken oder Kisten auf-

niken Bd. II p. 423, 28) erwähnt 46 Zugpferde für

eine grofse Burgunder Steinbüchse.

Betrachten wir die gleichzeitigen bildlichen

Darstellungen von Belagerungen noch bis in die

maximilianische Zeit, so sehen wir, was für kom-

plizierte Gerüste und Prelldeckungen für ein solches

Hauptstück hergestellt wurden. Neben diesem

Schutz vor dem Rückstofs und zur Erlangung

eines sicheren Zielens, mufste auch noch die Be-

dienungsmannschaft, und das war keine kleine

Zahl, vor den Schüssen der Verteidiger* gedeckt

werden. Das geschah durch eine dicke Bretter-

schirmwand, diese hing in einem Bolzenlager an

zwei starken seitlichen Pfählen: sie wurde während

der Ladetätigkeit heruntergelassen und erst beim

Abfeuern des Geschützes heraufgezogen.

Diese schweren Legstücke bis zum Haupt-

stück der Artillerie Kaiser Maximilians wurden

nur in der starrsten Verteidigungsstellung oder

dann bei der Belagerung fester Plätze gebraucht.

Einzelne etwas kleinereExemplare mögen vielleicht

auf Karren befestigt Verwendung gefunden haben,

was aber von Karren in den Zeughäusern vor-

handen war, diente nicht als Lafette, sondern nur

zum Transport des Geschützes.

E. A. GESSLER, BEITRÄGE ZUM ALTSCHWEIZERISCHEN GESCHÜTZ WESEN

VI. BAND

struktion des Geschützes, nur darf man sich das

Innere nicht mit dieser Genauigkeit ausgearbeitet

denken, wie diese Zeichnung uns glauben macht,

auch aufsen ist der Übergang der einzelnen Ringe

verschwommener. Aufser Falkner hat übrigens

keiner dieser Autoren an dem Stück selbst Mes-

sungen vorgenommen noch irgend welche Auf-

nahmen gemacht.

Um dieses Geschütz in Stellung zu bringen

wurde keine Lafettierung angewendet.

gehäuft. Es kam vor, dafs das Rohr auf eine

Balkenwand festgebunden wurde mittelst Eisen-

bändern und diese Wand durch 4 Räder fahrbar

gemacht wurde.

Zum Transport der Bombarden dienten grofse

„Wägen mit 4 Rädern“, wie sie das Basler Zeug-

hausinventar von 1704 für unser Geschütz be-

zeugt. Diese W agen brauchten eine grofse Zahl

von Zugtieren, 20 — 30 Pferde mögen das gewöhn-

liche gewesen sein; Knebels Diarium (Basler Chro-

Abb. 3. Aus dem Weifskunig. Um 11520

Das Rohr wurde auf zwei schwere und dicke

Balken gelegt, die auf der Oberseite mit einem

Ausschnitt versehen wurden, in den das Rohr

pafste; das Rohr und diese Balken mufsten nun

mit Stricken oder gar mit Eisenbändern verbun-

den werden. Diese ganz primitive Form war

aber nicht praktisch, da sie weder ein vertikales

noch horizontales Richten zuliefs. Man versuchte

es dann noch auf andere Art, indem man eine

Art Plattform zimmerte aus Balken und Brettern

und auf dieser dann das Rohr befestigte. Immer-

hin war aber doch die weitaus gebräuchlichere

Art die des Einlegens im Gelände selbst.

Das Hauptstück war ein Legstück, d. h. das

Rohr wurde bis zur Hälfte des Querschnitts in

die Erde versenkt, auf den Seiten verpflockt und

rückwärts zur Mäfsigung des Rückstofses und

zur Vermeidung des aus dem Lager Springens

entweder eine Prellwand aus starken Bohlen oder

eine Art Balkenrost errichtet, welcher in die

Erde eingegraben oder eingerammt wurde; die

Zwischenräume des Rosts sowie der Rücken der

Prellwand wurde mit Steinen angefüllt, auch wurde

hinter der Prelleinrichtung Erde aufgeböscht, zu-

weilen auch Steine in Säcken oder Kisten auf-

niken Bd. II p. 423, 28) erwähnt 46 Zugpferde für

eine grofse Burgunder Steinbüchse.

Betrachten wir die gleichzeitigen bildlichen

Darstellungen von Belagerungen noch bis in die

maximilianische Zeit, so sehen wir, was für kom-

plizierte Gerüste und Prelldeckungen für ein solches

Hauptstück hergestellt wurden. Neben diesem

Schutz vor dem Rückstofs und zur Erlangung

eines sicheren Zielens, mufste auch noch die Be-

dienungsmannschaft, und das war keine kleine

Zahl, vor den Schüssen der Verteidiger* gedeckt

werden. Das geschah durch eine dicke Bretter-

schirmwand, diese hing in einem Bolzenlager an

zwei starken seitlichen Pfählen: sie wurde während

der Ladetätigkeit heruntergelassen und erst beim

Abfeuern des Geschützes heraufgezogen.

Diese schweren Legstücke bis zum Haupt-

stück der Artillerie Kaiser Maximilians wurden

nur in der starrsten Verteidigungsstellung oder

dann bei der Belagerung fester Plätze gebraucht.

Einzelne etwas kleinereExemplare mögen vielleicht

auf Karren befestigt Verwendung gefunden haben,

was aber von Karren in den Zeughäusern vor-

handen war, diente nicht als Lafette, sondern nur

zum Transport des Geschützes.