382

W.GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON

VI. BAND

ich, um Wiederholungen zu vermeiden, zur Be-

antwortung der Frage übergehen kann, ob diese

Gefäfse als Geschosse gedient haben können.

Hierfür ist aus den geschichtlichen Nachrich-

ten zu ermitteln, wann diese Verwendung zuerst

auftritt und wie lange sie gedauert hat; welche

Füllung und Zündung hierbei angewendet wurde,

wie die Kampfweise mit diesen Gefäfsen statt-

fand, und zu prüfen, ob unsere Gefäfse den An-

forderungen entsprechen, die man damals an

solche Feuerwerksgegenstände stellte.

Die Verwendung von Gefäfsen, die mit Brand-

sätzen gefüllt waren, um die Deckungen des

Angreifers oder des Verteidigers, sowie deren

Maschinen durch Feuer zu zerstören, ist uralt

und andererseits noch bis in die neueste Zeit nach-

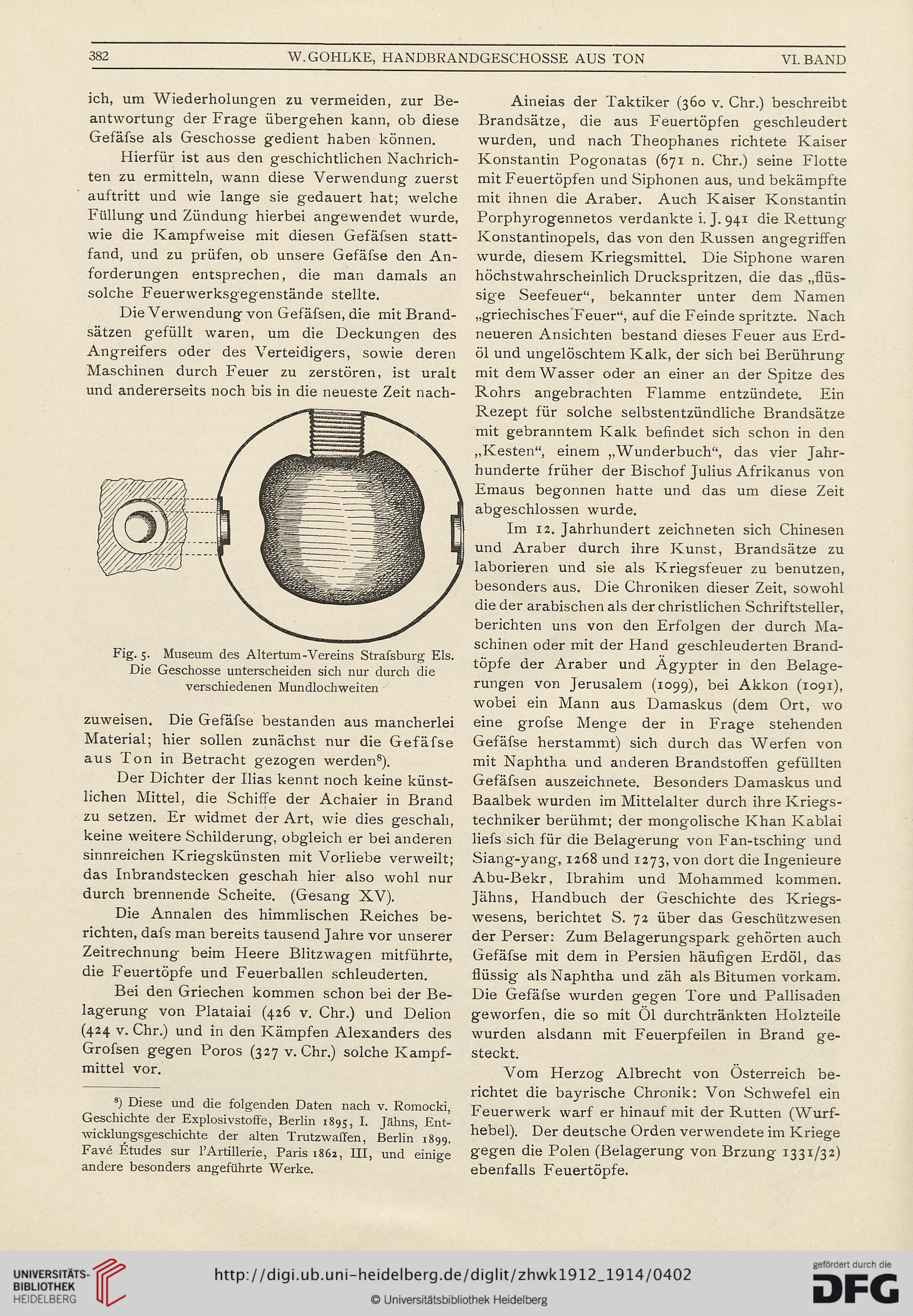

Fig. 5. Museum des Altertum-Vereins Strafsburg Eis.

Die Geschosse unterscheiden sich nur durch die

verschiedenen Mundlochweiten

zuweisen. Die Gefäfse bestanden aus mancherlei

Material; hier sollen zunächst nur die Gefäfse

aus Ton in Betracht gezogen werden8).

Der Dichter der Ilias kennt noch keine künst-

lichen Mittel, die Schiffe der Achaier in Brand

zu setzen. Er widmet der Art, wie dies geschah,

keine weitere Schilderung, obgleich er bei anderen

sinnreichen Kriegskünsten mit Vorliebe verweilt;

das Inbrandstecken geschah hier also wohl nur

durch brennende Scheite. (Gesang XV).

Die Annalen des himmlischen Reiches be-

richten, dafs man bereits tausend Jahre vor unserer

Zeitrechnung beim Heere Blitzwagen mitführte,

die Feuertöpfe und Feuerballen schleuderten.

Bei den Griechen kommen schon bei der Be-

lagerung von Plataiai (426 v. Chr.) und Delion

(424 v. Chr.) und in den Kämpfen Alexanders des

Grofsen gegen Poros (327 v. Chr.) solche Kampf-

mittel vor.

8) Diese und die folgenden Daten nach v. Romocki,

Geschichte der Explosivstoffe, Berlin 1895, I. Jähns, Ent-

wicklungsgeschichte der alten Trutzwaffen, Berlin 1899.

Favü fitudes sur l’Artillerie, Paris 1862, III, und einige

andere besonders angeführte Werke.

Aineias der Taktiker (360 v. Chr.) beschreibt

Brandsätze, die aus Feuertöpfen geschleudert

wurden, und nach Theophanes richtete Kaiser

Konstantin Pogonatas (671 n. Chr.) seine Flotte

mit Feuertöpfen und Siphonen aus, und bekämpfte

mit ihnen die Araber. Auch Kaiser Konstantin

Porphyrogennetos verdankte i. J. 941 die Rettung

Konstantinopels, das von den Russen angegriffen

wurde, diesem Kriegsmittel. Die Siphone waren

höchstwahrscheinlich Druckspritzen, die das „flüs-

sig-e Seefeuer“, bekannter unter dem Namen

„griechisches Feuer“, auf die Feinde spritzte. Nach

neueren Ansichten bestand dieses Feuer aus Erd-

öl und ungelöschtem Kalk, der sich bei Berührung

mit dem Wasser oder an einer an der Spitze des

Rohrs angebrachten Flamme entzündete. Ein

Rezept für solche selbstentzündliche Brandsätze

mit gebranntem Kalk befindet sich schon in den

„Kesten“, einem „Wunderbuch“, das vier Jahr-

hunderte früher der Bischof Julius Afrikanus von

Emaus begonnen hatte und das um diese Zeit

abgeschlossen wurde.

Im 12. Jahrhundert zeichneten sich Chinesen

und Araber durch ihre Kunst, Brandsätze zu

laborieren und sie als Kriegsfeuer zu benutzen,

besonders aus. Die Chroniken dieser Zeit, sowohl

die der arabischen als der christlichen Schriftsteller,

berichten uns von den Erfolgen der durch Ma-

schinen oder mit der Hand geschleuderten Brand-

töpfe der Araber und Ägypter in den Belage-

rungen von Jerusalem (1099), bei Akkon (1091),

wobei ein Mann aus Damaskus (dem Ort, wo

eine grofse Menge der in Frage stehenden

Gefäfse herstammt) sich durch das Werfen von

mit Naphtha und anderen Brandstoffen gefüllten

Gefäfsen auszeichnete. Besonders Damaskus und

Baalbek wurden im Mittelalter durch ihre Kriegs-

techniker berühmt; der mongolische Khan Kablai

liefs sich für die Belagerung von Fan-tsching und

Siang-yang, 1268 und 1273, von dort die Ingenieure

Abu-Bekr, Ibrahim und Mohammed kommen.

Jähns, Handbuch der Geschichte des Kriegs-

wesens, berichtet S. 72 über das Geschützwesen

der Perser: Zum Belagerungspark gehörten auch

Gefäfse mit dem in Persien häufigen Erdöl, das

flüssig als Naphtha und zäh als Bitumen vorkam.

Die Gefäfse wurden gegen Tore und Pallisaden

geworfen, die so mit 01 durch tränkten Holzteile

wurden alsdann mit Feuerpfeilen in Brand ge-

steckt.

Vom Herzog Albrecht von Österreich be-

richtet die bayrische Chronik: Von Schwefel ein

Feuerwerk warf er hinauf mit der Rutten (Wurf-

hebel). Der deutsche Orden verwendete im Kriege

gegen die Polen (Belagerung von Brzung 1331/32)

ebenfalls Feuertöpfe.

W.GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON

VI. BAND

ich, um Wiederholungen zu vermeiden, zur Be-

antwortung der Frage übergehen kann, ob diese

Gefäfse als Geschosse gedient haben können.

Hierfür ist aus den geschichtlichen Nachrich-

ten zu ermitteln, wann diese Verwendung zuerst

auftritt und wie lange sie gedauert hat; welche

Füllung und Zündung hierbei angewendet wurde,

wie die Kampfweise mit diesen Gefäfsen statt-

fand, und zu prüfen, ob unsere Gefäfse den An-

forderungen entsprechen, die man damals an

solche Feuerwerksgegenstände stellte.

Die Verwendung von Gefäfsen, die mit Brand-

sätzen gefüllt waren, um die Deckungen des

Angreifers oder des Verteidigers, sowie deren

Maschinen durch Feuer zu zerstören, ist uralt

und andererseits noch bis in die neueste Zeit nach-

Fig. 5. Museum des Altertum-Vereins Strafsburg Eis.

Die Geschosse unterscheiden sich nur durch die

verschiedenen Mundlochweiten

zuweisen. Die Gefäfse bestanden aus mancherlei

Material; hier sollen zunächst nur die Gefäfse

aus Ton in Betracht gezogen werden8).

Der Dichter der Ilias kennt noch keine künst-

lichen Mittel, die Schiffe der Achaier in Brand

zu setzen. Er widmet der Art, wie dies geschah,

keine weitere Schilderung, obgleich er bei anderen

sinnreichen Kriegskünsten mit Vorliebe verweilt;

das Inbrandstecken geschah hier also wohl nur

durch brennende Scheite. (Gesang XV).

Die Annalen des himmlischen Reiches be-

richten, dafs man bereits tausend Jahre vor unserer

Zeitrechnung beim Heere Blitzwagen mitführte,

die Feuertöpfe und Feuerballen schleuderten.

Bei den Griechen kommen schon bei der Be-

lagerung von Plataiai (426 v. Chr.) und Delion

(424 v. Chr.) und in den Kämpfen Alexanders des

Grofsen gegen Poros (327 v. Chr.) solche Kampf-

mittel vor.

8) Diese und die folgenden Daten nach v. Romocki,

Geschichte der Explosivstoffe, Berlin 1895, I. Jähns, Ent-

wicklungsgeschichte der alten Trutzwaffen, Berlin 1899.

Favü fitudes sur l’Artillerie, Paris 1862, III, und einige

andere besonders angeführte Werke.

Aineias der Taktiker (360 v. Chr.) beschreibt

Brandsätze, die aus Feuertöpfen geschleudert

wurden, und nach Theophanes richtete Kaiser

Konstantin Pogonatas (671 n. Chr.) seine Flotte

mit Feuertöpfen und Siphonen aus, und bekämpfte

mit ihnen die Araber. Auch Kaiser Konstantin

Porphyrogennetos verdankte i. J. 941 die Rettung

Konstantinopels, das von den Russen angegriffen

wurde, diesem Kriegsmittel. Die Siphone waren

höchstwahrscheinlich Druckspritzen, die das „flüs-

sig-e Seefeuer“, bekannter unter dem Namen

„griechisches Feuer“, auf die Feinde spritzte. Nach

neueren Ansichten bestand dieses Feuer aus Erd-

öl und ungelöschtem Kalk, der sich bei Berührung

mit dem Wasser oder an einer an der Spitze des

Rohrs angebrachten Flamme entzündete. Ein

Rezept für solche selbstentzündliche Brandsätze

mit gebranntem Kalk befindet sich schon in den

„Kesten“, einem „Wunderbuch“, das vier Jahr-

hunderte früher der Bischof Julius Afrikanus von

Emaus begonnen hatte und das um diese Zeit

abgeschlossen wurde.

Im 12. Jahrhundert zeichneten sich Chinesen

und Araber durch ihre Kunst, Brandsätze zu

laborieren und sie als Kriegsfeuer zu benutzen,

besonders aus. Die Chroniken dieser Zeit, sowohl

die der arabischen als der christlichen Schriftsteller,

berichten uns von den Erfolgen der durch Ma-

schinen oder mit der Hand geschleuderten Brand-

töpfe der Araber und Ägypter in den Belage-

rungen von Jerusalem (1099), bei Akkon (1091),

wobei ein Mann aus Damaskus (dem Ort, wo

eine grofse Menge der in Frage stehenden

Gefäfse herstammt) sich durch das Werfen von

mit Naphtha und anderen Brandstoffen gefüllten

Gefäfsen auszeichnete. Besonders Damaskus und

Baalbek wurden im Mittelalter durch ihre Kriegs-

techniker berühmt; der mongolische Khan Kablai

liefs sich für die Belagerung von Fan-tsching und

Siang-yang, 1268 und 1273, von dort die Ingenieure

Abu-Bekr, Ibrahim und Mohammed kommen.

Jähns, Handbuch der Geschichte des Kriegs-

wesens, berichtet S. 72 über das Geschützwesen

der Perser: Zum Belagerungspark gehörten auch

Gefäfse mit dem in Persien häufigen Erdöl, das

flüssig als Naphtha und zäh als Bitumen vorkam.

Die Gefäfse wurden gegen Tore und Pallisaden

geworfen, die so mit 01 durch tränkten Holzteile

wurden alsdann mit Feuerpfeilen in Brand ge-

steckt.

Vom Herzog Albrecht von Österreich be-

richtet die bayrische Chronik: Von Schwefel ein

Feuerwerk warf er hinauf mit der Rutten (Wurf-

hebel). Der deutsche Orden verwendete im Kriege

gegen die Polen (Belagerung von Brzung 1331/32)

ebenfalls Feuertöpfe.