11. HEFT

W.GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON

383

Im Feuerbuch von Marcus Graecus (etwa

1250) und im Bellifortis von Konrad Kyeser (etwa

1405) werden Feuerwerkssätze und Gefäfse und

Geschosse erwähnt; ebenso in dem Feuerwerks-

buch des 15. Jahrhunderts. Aus einer Rechnung

der Stadt Amiens von 1418 geht hervor, dafs die

Brandsätze in Tongefäfse (terrines) oder in Beutel

aus Hammelfellen gestopft wurden, und dafs sie

noch keinen Salpeter enthielten9).

Im 16. Jahrhundert werden in den Werken

der Grafen Reinhard von Solms, von Lienhard

Frönsperger undSchmidlap von Schorndorff irdene

Brandtöpfe (Sturmhafen), Krüglein und Flaschen

mit Brandsatz erwähnt. Der letztgenannte Schrift-

steller zeigt im „khunstlichen und rechtschaffenen

Fewrwerk“, 1561, einen Mann, der im Begriff ist,

eine Handgranate, nachdem er sie mit der rechten

Hand in Brand gesetzt hat, mit der linken fort-

zuschleudern.

Im 17. Jahrhundert kommen nach und nach

an Stelle der Tongefäfse eiserne, bronzene und

gläserne in Aufnahme, daneben werden jedoch

noch in den Feuerwerkskapiteln der Werke von

Boillot, Simienowicz, Lavater u, a. Sturmhäfen,

Sturmkrüge, Sturmflaschen, von Töpfern gefertigt

erwähnt und auch Angaben zum Fertigmachen und

Werfen dieser Geschosse gemacht. 1638 lagen im

bürgerlichen Zeughause zu Wien zum Gebrauch als

Handgranaten Sturmhäfen aus tönernen mit Per-

gamentpapier zugebundenen Töpfen bereit10). Im

Jahre 1686 vor Ofen wurden von den Branden-

burgern unter andern auch sogenannte Topfgrana-

ten mit der Hand geworfen. Es waren mit Brand-

satz gefüllte Töpfe mit vier Henkeln, die aufser-

dem eine, mit Sprengladung gefüllte kleine Granate

aufnehmen, die verhindern sollte, dafs man feind-

licherseits Löscharbeiten vornahm11 *). Im 18. Jahr-

hundert verschwinden die Tongefäfse allmählich.

Fleming, im „Vollkommen deutschen Soldaten“,

1726, sagt: die gläsernen und irdenen Hand-

granaten sind abgeschafft; Geisler im „Neuen curi-

eusen und vollkommenen Artilleristen“, 1708, emp-

fiehlt noch Pottgranaten gegen die Leiterer-

steigung, um den Kerl auf der Leiter damit übel

zu traktieren.

Selbst im 19. Jahrhundert sind die tönernen

Handgeschosse noch nicht ausgestorben. Bei

Kanalisationsarbeiten in Strafsburg am Kronen-

burger Ring wurde eine Anzahl dergleichen Ge-

schosse (mindestens 20 Stück) ausgegraben, die

wahrscheinlich während der Belagerung i. J. 1870

zum Schutze der Bresche dienen sollten; sie hatten

9) Fave Etudes III S. 125.

10) Meynert, Geschichte des Kriegswesens usw. III, S. 19.

u) v. Malinowsky, Geschichte der Brandenburg-Preufs.

Artill. II S. 385.

im Mundloch ein Gewinde, das bei einigen für

den französischen Zünder dieser Zeit pafste. Sie

kamen wahrscheinlich nicht zur Verwendung, weil

bei Zerstörung der Zitadelle die Zündervorräte

vernichtet waren13) und ein Sturm der Werke

nicht stattfand. Endlich verwendeten noch im

Jahre 1884 die Engländer im Sudan Handgeschosse

aus gebranntem Ton oder Steingut, die mit Schiefs-

baumwolle und drei Magnesiumsternen, diese für

Beleuchtungszwecke, gefüllt waren13).

Wie aus Vorstehendem sich ergibt, spricht

alles für die Annahme, dafs unsere Tongefäfse

wohl zu Kriegszwecken benutzt sein könnten und

die geschichtlichen Daten beweisen, dafs derartige

Gefäfse zur Zeit der Kreuzzüge, der man die in

Damaskus gefundenen Granatäpfel zuweisen will,

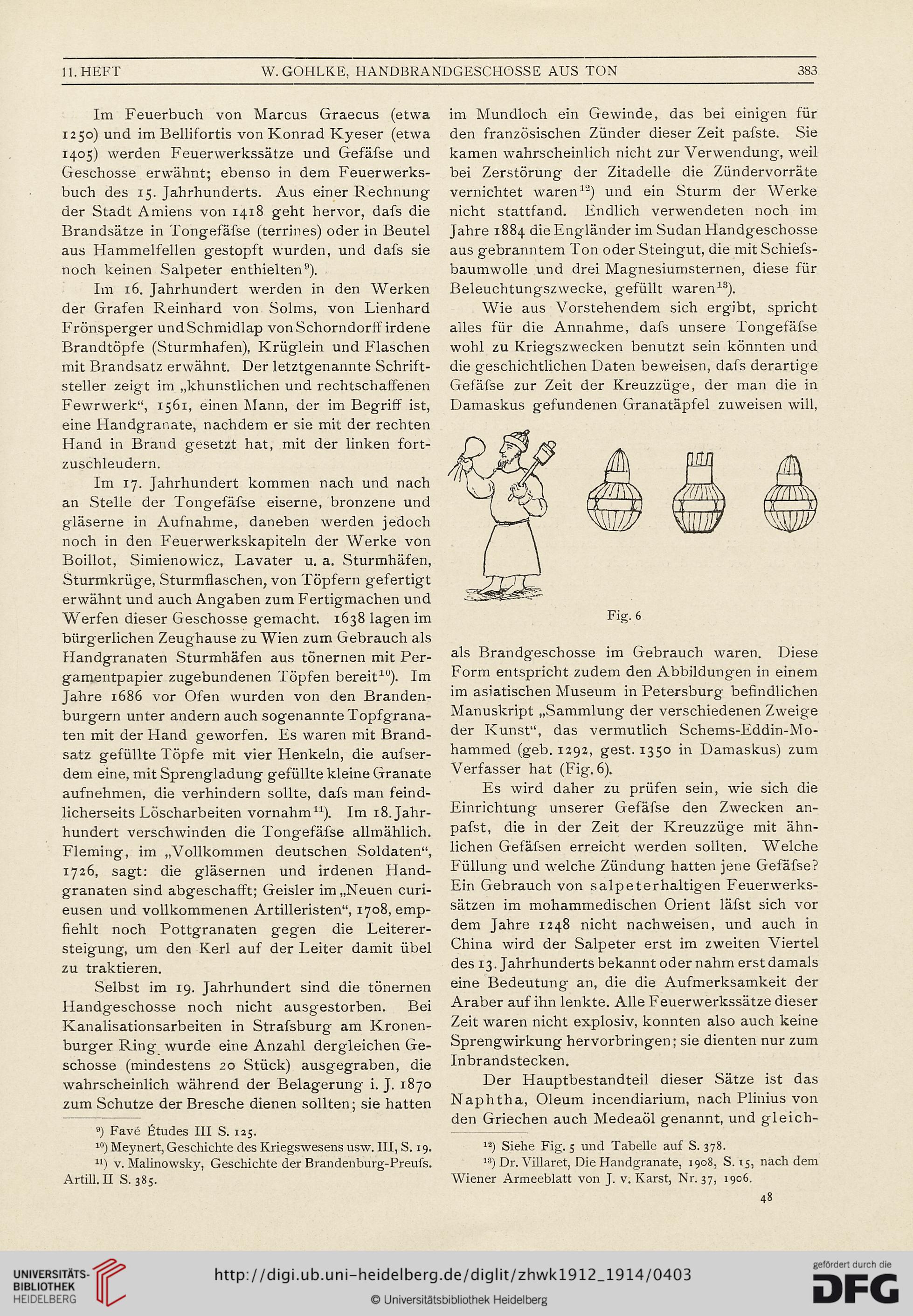

Fig. 6

als Brandg'eschosse im Gebrauch waren. Diese

Form entspricht zudem den Abbildungen in einem

im asiatischen Museum in Petersburg befindlichen

Manuskript „Sammlung der verschiedenen Zweige

der Kunst“, das vermutlich Schems-Eddin-Mo-

hammed (geb. 1292, gest. 1350 in Damaskus) zum

Verfasser hat (Fig. 6).

Es wird daher zu prüfen sein, wie sich die

Einrichtung unserer Gefäfse den Zwecken an-

pafst, die in der Zeit der Kreuzzüge mit ähn-

lichen Gefäfsen erreicht werden sollten. Welche

Füllung und welche Zündung hatten jene Gefäfse?

Ein Gebrauch von Salpeter haltigen Feuerwerks-

sätzen im mohammedischen Orient läfst sich vor

dem Jahre 1248 nicht nachweisen, und auch in

China wird der Salpeter erst im zweiten Viertel

des 13. Jahrhunderts bekannt oder nahm erst damals

eine Bedeutung an, die die Aufmerksamkeit der

Araber auf ihn lenkte. Alle Feuerwerkssätze dieser

Zeit waren nicht explosiv, konnten also auch keine

Sprengwirkung hervorbringen; sie dienten nur zum

Inbrandstecken.

Der Hauptbestandteil dieser Sätze ist das

Naphtha, Oleum incendiarium, nach Plinius von

den Griechen auch Medeaöl genannt, und gleich-

12) Siehe Fig. 5 und Tabelle auf S. 378.

13) Dr. Villaret, Die Handgranate, 1908, S. 15, nachdem

Wiener Armeeblatt von J. v. Karst, Nr. 37, 1906.

48

W.GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON

383

Im Feuerbuch von Marcus Graecus (etwa

1250) und im Bellifortis von Konrad Kyeser (etwa

1405) werden Feuerwerkssätze und Gefäfse und

Geschosse erwähnt; ebenso in dem Feuerwerks-

buch des 15. Jahrhunderts. Aus einer Rechnung

der Stadt Amiens von 1418 geht hervor, dafs die

Brandsätze in Tongefäfse (terrines) oder in Beutel

aus Hammelfellen gestopft wurden, und dafs sie

noch keinen Salpeter enthielten9).

Im 16. Jahrhundert werden in den Werken

der Grafen Reinhard von Solms, von Lienhard

Frönsperger undSchmidlap von Schorndorff irdene

Brandtöpfe (Sturmhafen), Krüglein und Flaschen

mit Brandsatz erwähnt. Der letztgenannte Schrift-

steller zeigt im „khunstlichen und rechtschaffenen

Fewrwerk“, 1561, einen Mann, der im Begriff ist,

eine Handgranate, nachdem er sie mit der rechten

Hand in Brand gesetzt hat, mit der linken fort-

zuschleudern.

Im 17. Jahrhundert kommen nach und nach

an Stelle der Tongefäfse eiserne, bronzene und

gläserne in Aufnahme, daneben werden jedoch

noch in den Feuerwerkskapiteln der Werke von

Boillot, Simienowicz, Lavater u, a. Sturmhäfen,

Sturmkrüge, Sturmflaschen, von Töpfern gefertigt

erwähnt und auch Angaben zum Fertigmachen und

Werfen dieser Geschosse gemacht. 1638 lagen im

bürgerlichen Zeughause zu Wien zum Gebrauch als

Handgranaten Sturmhäfen aus tönernen mit Per-

gamentpapier zugebundenen Töpfen bereit10). Im

Jahre 1686 vor Ofen wurden von den Branden-

burgern unter andern auch sogenannte Topfgrana-

ten mit der Hand geworfen. Es waren mit Brand-

satz gefüllte Töpfe mit vier Henkeln, die aufser-

dem eine, mit Sprengladung gefüllte kleine Granate

aufnehmen, die verhindern sollte, dafs man feind-

licherseits Löscharbeiten vornahm11 *). Im 18. Jahr-

hundert verschwinden die Tongefäfse allmählich.

Fleming, im „Vollkommen deutschen Soldaten“,

1726, sagt: die gläsernen und irdenen Hand-

granaten sind abgeschafft; Geisler im „Neuen curi-

eusen und vollkommenen Artilleristen“, 1708, emp-

fiehlt noch Pottgranaten gegen die Leiterer-

steigung, um den Kerl auf der Leiter damit übel

zu traktieren.

Selbst im 19. Jahrhundert sind die tönernen

Handgeschosse noch nicht ausgestorben. Bei

Kanalisationsarbeiten in Strafsburg am Kronen-

burger Ring wurde eine Anzahl dergleichen Ge-

schosse (mindestens 20 Stück) ausgegraben, die

wahrscheinlich während der Belagerung i. J. 1870

zum Schutze der Bresche dienen sollten; sie hatten

9) Fave Etudes III S. 125.

10) Meynert, Geschichte des Kriegswesens usw. III, S. 19.

u) v. Malinowsky, Geschichte der Brandenburg-Preufs.

Artill. II S. 385.

im Mundloch ein Gewinde, das bei einigen für

den französischen Zünder dieser Zeit pafste. Sie

kamen wahrscheinlich nicht zur Verwendung, weil

bei Zerstörung der Zitadelle die Zündervorräte

vernichtet waren13) und ein Sturm der Werke

nicht stattfand. Endlich verwendeten noch im

Jahre 1884 die Engländer im Sudan Handgeschosse

aus gebranntem Ton oder Steingut, die mit Schiefs-

baumwolle und drei Magnesiumsternen, diese für

Beleuchtungszwecke, gefüllt waren13).

Wie aus Vorstehendem sich ergibt, spricht

alles für die Annahme, dafs unsere Tongefäfse

wohl zu Kriegszwecken benutzt sein könnten und

die geschichtlichen Daten beweisen, dafs derartige

Gefäfse zur Zeit der Kreuzzüge, der man die in

Damaskus gefundenen Granatäpfel zuweisen will,

Fig. 6

als Brandg'eschosse im Gebrauch waren. Diese

Form entspricht zudem den Abbildungen in einem

im asiatischen Museum in Petersburg befindlichen

Manuskript „Sammlung der verschiedenen Zweige

der Kunst“, das vermutlich Schems-Eddin-Mo-

hammed (geb. 1292, gest. 1350 in Damaskus) zum

Verfasser hat (Fig. 6).

Es wird daher zu prüfen sein, wie sich die

Einrichtung unserer Gefäfse den Zwecken an-

pafst, die in der Zeit der Kreuzzüge mit ähn-

lichen Gefäfsen erreicht werden sollten. Welche

Füllung und welche Zündung hatten jene Gefäfse?

Ein Gebrauch von Salpeter haltigen Feuerwerks-

sätzen im mohammedischen Orient läfst sich vor

dem Jahre 1248 nicht nachweisen, und auch in

China wird der Salpeter erst im zweiten Viertel

des 13. Jahrhunderts bekannt oder nahm erst damals

eine Bedeutung an, die die Aufmerksamkeit der

Araber auf ihn lenkte. Alle Feuerwerkssätze dieser

Zeit waren nicht explosiv, konnten also auch keine

Sprengwirkung hervorbringen; sie dienten nur zum

Inbrandstecken.

Der Hauptbestandteil dieser Sätze ist das

Naphtha, Oleum incendiarium, nach Plinius von

den Griechen auch Medeaöl genannt, und gleich-

12) Siehe Fig. 5 und Tabelle auf S. 378.

13) Dr. Villaret, Die Handgranate, 1908, S. 15, nachdem

Wiener Armeeblatt von J. v. Karst, Nr. 37, 1906.

48