11. HEFT

W. GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON

385

Ist das Tor des Schlosses von Eisen, so lafst die

Flüssigkeit auf dasselbe werfen und dann mit

dem Naphtha vorgehen, das Tor wird zerbrechen,

in Stücke fallen und in einer Stunde vernichtet

sein, wenn es Gott gefällt.“

Die Wirkung, die hervorgerufen wird, die

Erschütterung der Steinblöcke, ihr Zusammen-

stürzen, die giftigen Dünste, die entstehen, und

die Zerstörung

des Eisens inner-

halb einer Stunde,

wie weiter ge-

schildert wird, all

dies ist wohl nicht

frei von orienta-

lischer Übertrei-

bung und dürfte

wohl nur eintre-

ten, wenn es Gott

gefällt.

Bemerkens-

wert in dieser

Schilderung ist,

dafs die Entzün-

dung erst bewirkt

wird, nachdem

das Geschofs das

Ziel erreicht hat,

dafs also Zünder

im Gefäfs selbst

nicht angebracht

waren. Aus der

bereits erwähn-

ten Belagerung

von Akkon, 1191,

berichten arabi-

sche Geschichts-

schreiber17), dafs

ein Mann aus Da-

maskus in Akkon

erschien und sich

erbot, die Bela-

gerungstürme

der Christen zu

verbrennen. Er kochte Naphtha und andere

Stoffe zusammen und warf zuerst, um die Christen

zu täuschen, Töpfe und andere Stoffe in nicht

entzündetem Zustande, welche gar keine Wirkung

hervorbrachten, da fassen die Christen Mut, er-

stiegen das höchste Stockwerk des Turms und

überschütteten die Gläubigen mit Spottreden.

Während dessen wartete der Mann aus Damaskus,

bis der Stoff in den Töpfen gut geschmolzen

war. Als der Augenblick gekommen, schleuderte

er von neuem einen Topf, der gut entzündet

war. Sogleich griff das Feuer überall um sich

und der Turm wurde zerstört. Die Feuersbrunst

war so heftig, dafs die Ungläubigen nicht einmal

Zeit hatten, hinunterzusteigen, Menschen, Waffen,

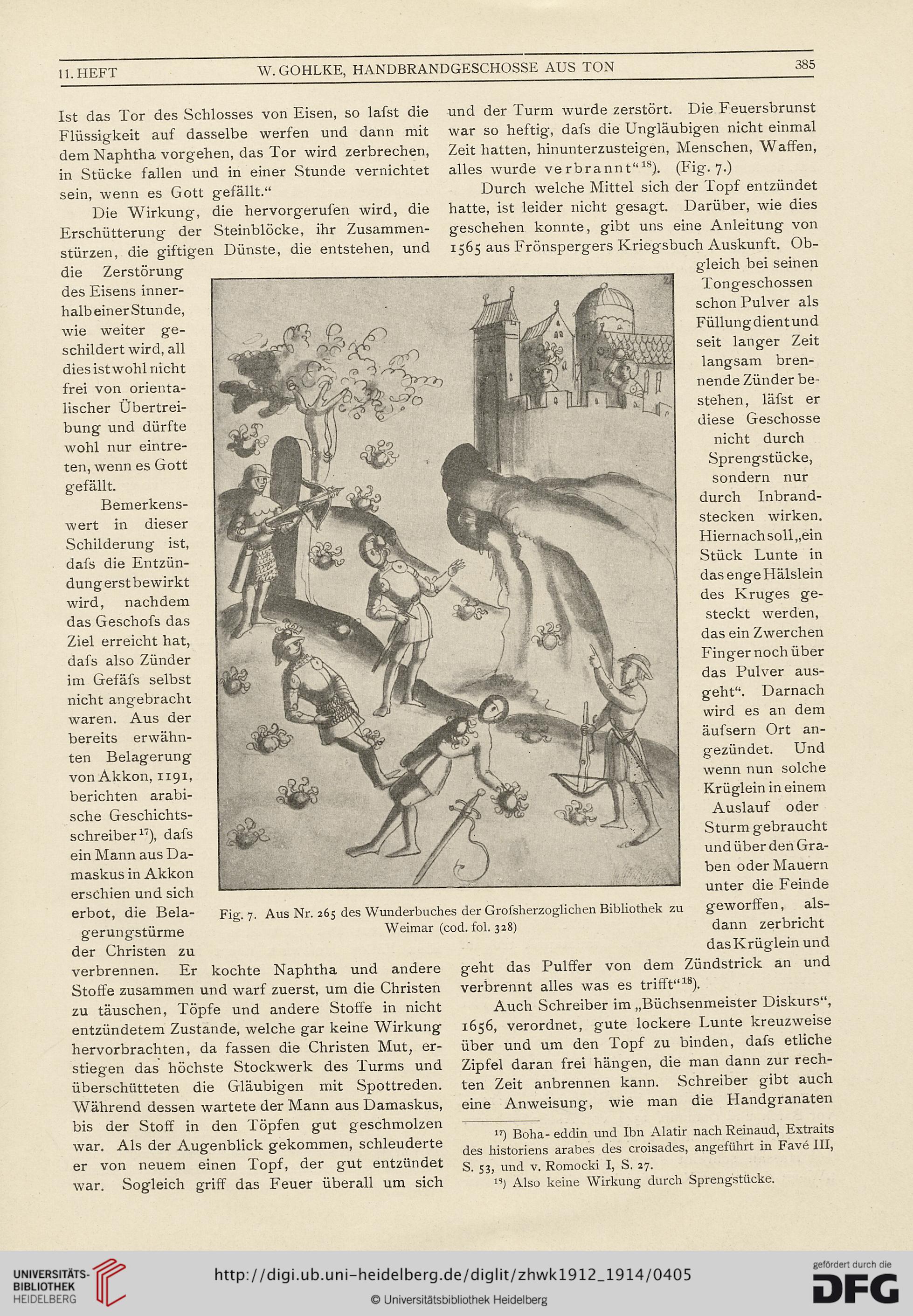

alles wurde verbrannt“18). (Fig. 7.)

Durch welche Mittel sich der Topf entzündet

hatte, ist leider nicht gesagt. Darüber, wie dies

geschehen konnte, gibt uns eine Anleitung von

1565 aus Frönspergers Kriegsbuch Auskunft. Ob-

gleich bei seinen

Tongeschossen

schon Pulver als

Füllungdientund

seit langer Zeit

langsam bren-

nende Zünder be-

stehen, läfst er

diese Geschosse

nicht durch

Sprengstücke,

sondern nur

durch Inbrand-

stecken wirken.

Hiernach soll„ein

Stück Lunte in

das enge Hälslein

des Kruges ge-

steckt werden,

das ein Zwerchen

Finger noch über

das Pulver aus-

geht“. Darnach

wird es an dem

äufsern Ort an-

gezündet. Und

wenn nun solche

Krüglein in einem

Auslauf oder

Sturm gebraucht

und über den Gra-

ben oder Mauern

unter die Feinde

geworffen, als-

dann zerbricht

das Krüglein und

geht das Pulffer von dem Zündstrick an und

verbrennt alles was es trifft“18).

Auch Schreiber im „Büchsenmeister Diskurs“,

1656, verordnet, gute lockere Lunte kreuzweise

über und um den Topf zu binden, dafs etliche

Zipfel daran frei hängen, die man dann zur rech-

ten Zeit anbrennen kann. Schreiber gibt auch

eine Anweisung, wie man die Handgranaten

”) Boha- eddin und Ibn Alatir nach Reinaud, Extraits

des historiens arabes des croisades, angeführt in Fave III,

S. 53, und v. Romocki I, S. 27.

1S) Also keine Wirkung durch Sprengstücke.

Fig. 7. Aus Nr. 265 des Wunderbuches der Grofsherzoglichen Bibliothek zu

Weimar (cod. fol. 328)

W. GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON

385

Ist das Tor des Schlosses von Eisen, so lafst die

Flüssigkeit auf dasselbe werfen und dann mit

dem Naphtha vorgehen, das Tor wird zerbrechen,

in Stücke fallen und in einer Stunde vernichtet

sein, wenn es Gott gefällt.“

Die Wirkung, die hervorgerufen wird, die

Erschütterung der Steinblöcke, ihr Zusammen-

stürzen, die giftigen Dünste, die entstehen, und

die Zerstörung

des Eisens inner-

halb einer Stunde,

wie weiter ge-

schildert wird, all

dies ist wohl nicht

frei von orienta-

lischer Übertrei-

bung und dürfte

wohl nur eintre-

ten, wenn es Gott

gefällt.

Bemerkens-

wert in dieser

Schilderung ist,

dafs die Entzün-

dung erst bewirkt

wird, nachdem

das Geschofs das

Ziel erreicht hat,

dafs also Zünder

im Gefäfs selbst

nicht angebracht

waren. Aus der

bereits erwähn-

ten Belagerung

von Akkon, 1191,

berichten arabi-

sche Geschichts-

schreiber17), dafs

ein Mann aus Da-

maskus in Akkon

erschien und sich

erbot, die Bela-

gerungstürme

der Christen zu

verbrennen. Er kochte Naphtha und andere

Stoffe zusammen und warf zuerst, um die Christen

zu täuschen, Töpfe und andere Stoffe in nicht

entzündetem Zustande, welche gar keine Wirkung

hervorbrachten, da fassen die Christen Mut, er-

stiegen das höchste Stockwerk des Turms und

überschütteten die Gläubigen mit Spottreden.

Während dessen wartete der Mann aus Damaskus,

bis der Stoff in den Töpfen gut geschmolzen

war. Als der Augenblick gekommen, schleuderte

er von neuem einen Topf, der gut entzündet

war. Sogleich griff das Feuer überall um sich

und der Turm wurde zerstört. Die Feuersbrunst

war so heftig, dafs die Ungläubigen nicht einmal

Zeit hatten, hinunterzusteigen, Menschen, Waffen,

alles wurde verbrannt“18). (Fig. 7.)

Durch welche Mittel sich der Topf entzündet

hatte, ist leider nicht gesagt. Darüber, wie dies

geschehen konnte, gibt uns eine Anleitung von

1565 aus Frönspergers Kriegsbuch Auskunft. Ob-

gleich bei seinen

Tongeschossen

schon Pulver als

Füllungdientund

seit langer Zeit

langsam bren-

nende Zünder be-

stehen, läfst er

diese Geschosse

nicht durch

Sprengstücke,

sondern nur

durch Inbrand-

stecken wirken.

Hiernach soll„ein

Stück Lunte in

das enge Hälslein

des Kruges ge-

steckt werden,

das ein Zwerchen

Finger noch über

das Pulver aus-

geht“. Darnach

wird es an dem

äufsern Ort an-

gezündet. Und

wenn nun solche

Krüglein in einem

Auslauf oder

Sturm gebraucht

und über den Gra-

ben oder Mauern

unter die Feinde

geworffen, als-

dann zerbricht

das Krüglein und

geht das Pulffer von dem Zündstrick an und

verbrennt alles was es trifft“18).

Auch Schreiber im „Büchsenmeister Diskurs“,

1656, verordnet, gute lockere Lunte kreuzweise

über und um den Topf zu binden, dafs etliche

Zipfel daran frei hängen, die man dann zur rech-

ten Zeit anbrennen kann. Schreiber gibt auch

eine Anweisung, wie man die Handgranaten

”) Boha- eddin und Ibn Alatir nach Reinaud, Extraits

des historiens arabes des croisades, angeführt in Fave III,

S. 53, und v. Romocki I, S. 27.

1S) Also keine Wirkung durch Sprengstücke.

Fig. 7. Aus Nr. 265 des Wunderbuches der Grofsherzoglichen Bibliothek zu

Weimar (cod. fol. 328)