11. HEFT

R FORRER, ZUM KAPITEL DER DOLCHGRAFFITI AN KIRCHEN

389

bzw. dem Besteller einen der natürlichen Hand-

gröfse und den verschieden grofsen Händen an-

gemessenen Spielraum gelassen haben.

Unser Schlettstädter Dolchmafs zeigt 341/2 cm

für die Klinge, 46 cm als Totalmafs an. Ver-

gleicht man die verschiedenen Klingenmafse:

Schlettstadt Abb. 5 38 cm

i» »> 6 3 * ji

„ „ 7 28 .»

Hagenau „ A 34Va>-

so fällt zunächst auf, dafs Hagenau ein anderes

vorschrieb als Schlettstadt, dafs also die Mafse

keine einheitlichen waren, sondern von Stadt

zu Stadt variierten. Die unangenehmen Folgen,

welche das für reisende Träger solcher Waffen

haben konnte, sind leicht auszumalen. — Die

Kontrolle wird im Hagenauer Stadtrecht den die

Reisenden beherbergenden Wirten aufgelegt. Auch

die Wächter an den Stadttoren mögen angewiesen

gewesen sein, auf diese Dinge zu achten.

Hin und wieder sind mir in öffentlichen und

privaten Sammlungen gotische Dolchmesser aufge-

fallen, welche ersichtlich statt ihrer ursprünglichen

Spitze eine verkürzte aufwiesen. Ich hatte bisher

stets angenommen, dafs es sich um Dolche handle,

die im Kampfe oder durch Zufall ihre Spitze

verloren hatten und in verkürzter Form neu her-

gerichtet, neu zugespitzt worden waren. Heute

bin ich überzeugt, dafs manche jener Dolchklingen

ihre Verkürzung dem in den verschiedenen Städten

verschieden langen Maximalmafs verdanken.

Ich habe die Schlettstädter Mafse ins 15. Jahr-

hundert datiert. Nach dem Beispiel des noch

der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ange-

hörenden Hagenauer Dolchmafses ist vielleicht

auch das eine oder andere der drei verschiedenen

Schlettstädter noch in das 14. Jahrhundert zurück-

zusetzen. Welches das älteste, welches das jüngste

ist, wage ich nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

Ist das Maximalmafs im Laufe der Jahre ge-

stiegen oder gesunken? Sind die gröfseren oder

die kleineren die älteren? Sind alle drei Schlett-

städter verschiedenaltrige Maximalmafse ein und

derselben Waffe oder sind es da blofs die zwei

kleineren Dolche Fig. 6 und 7, derjenige von

Abb.5 aber eine einer anderen Bevölkerungsklasse

zukommende Kurzwehr? Die Beschaffung wei-

terer Materialien aus anderen Städten kann da

zweifellos einst Licht in diese Fragen bringen3).

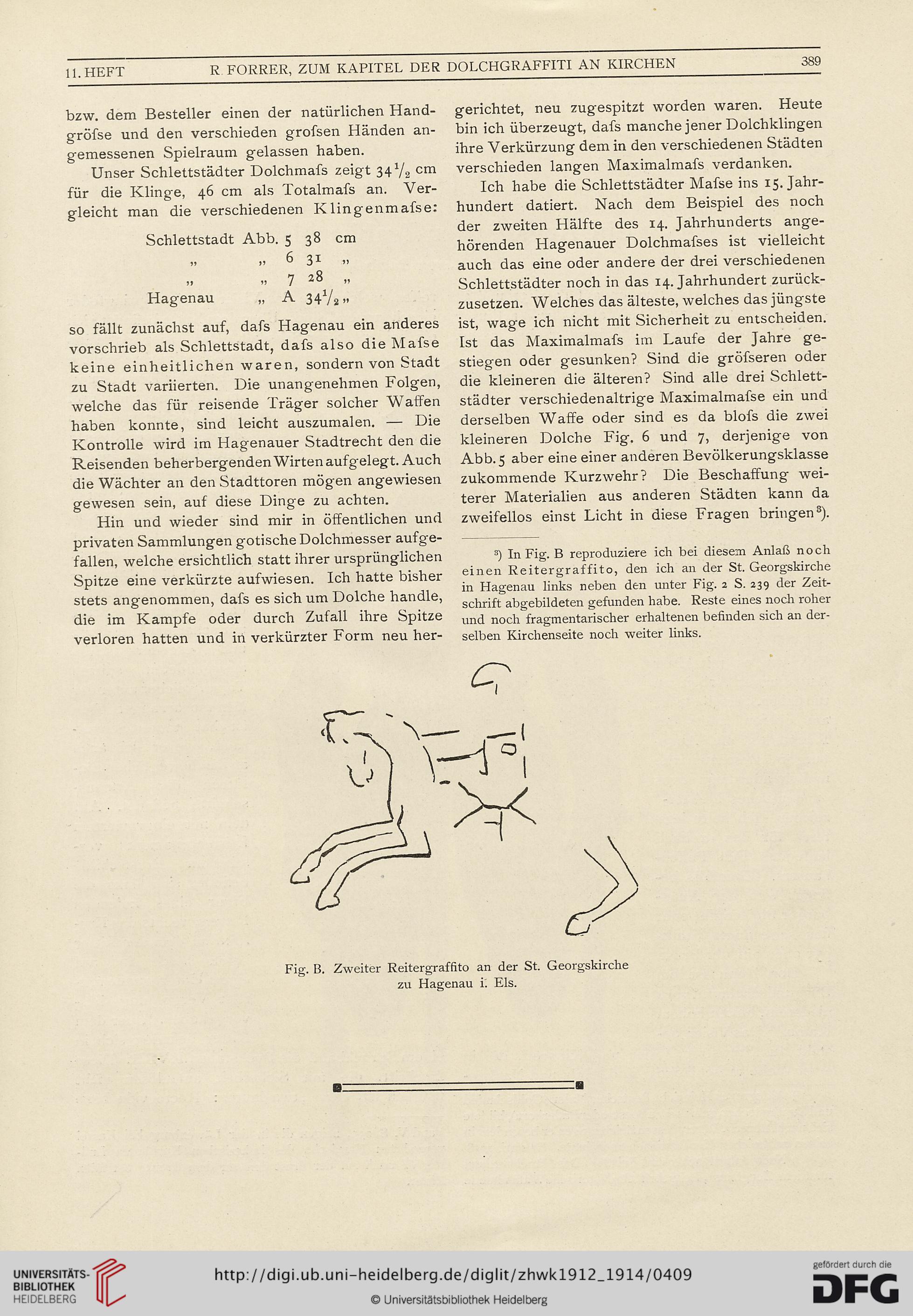

s) In Fig. B reproduziere ich bei diesem Anlaß noch

einen Reitergraffito, den ich an der St. Georgskirche

in Hagenau links neben den unter Fig. 2 S. 239 der Zeit-

schrift abgebildeten gefunden habe. Reste eines noch roher

und noch fragmentarischer erhaltenen befinden sich an der-

selben Kirchenseite noch weiter links.

Fig. B. Zweiter Reitergraffito an der St. Georgskirche

zu Hagenau i. Eis.

R FORRER, ZUM KAPITEL DER DOLCHGRAFFITI AN KIRCHEN

389

bzw. dem Besteller einen der natürlichen Hand-

gröfse und den verschieden grofsen Händen an-

gemessenen Spielraum gelassen haben.

Unser Schlettstädter Dolchmafs zeigt 341/2 cm

für die Klinge, 46 cm als Totalmafs an. Ver-

gleicht man die verschiedenen Klingenmafse:

Schlettstadt Abb. 5 38 cm

i» »> 6 3 * ji

„ „ 7 28 .»

Hagenau „ A 34Va>-

so fällt zunächst auf, dafs Hagenau ein anderes

vorschrieb als Schlettstadt, dafs also die Mafse

keine einheitlichen waren, sondern von Stadt

zu Stadt variierten. Die unangenehmen Folgen,

welche das für reisende Träger solcher Waffen

haben konnte, sind leicht auszumalen. — Die

Kontrolle wird im Hagenauer Stadtrecht den die

Reisenden beherbergenden Wirten aufgelegt. Auch

die Wächter an den Stadttoren mögen angewiesen

gewesen sein, auf diese Dinge zu achten.

Hin und wieder sind mir in öffentlichen und

privaten Sammlungen gotische Dolchmesser aufge-

fallen, welche ersichtlich statt ihrer ursprünglichen

Spitze eine verkürzte aufwiesen. Ich hatte bisher

stets angenommen, dafs es sich um Dolche handle,

die im Kampfe oder durch Zufall ihre Spitze

verloren hatten und in verkürzter Form neu her-

gerichtet, neu zugespitzt worden waren. Heute

bin ich überzeugt, dafs manche jener Dolchklingen

ihre Verkürzung dem in den verschiedenen Städten

verschieden langen Maximalmafs verdanken.

Ich habe die Schlettstädter Mafse ins 15. Jahr-

hundert datiert. Nach dem Beispiel des noch

der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ange-

hörenden Hagenauer Dolchmafses ist vielleicht

auch das eine oder andere der drei verschiedenen

Schlettstädter noch in das 14. Jahrhundert zurück-

zusetzen. Welches das älteste, welches das jüngste

ist, wage ich nicht mit Sicherheit zu entscheiden.

Ist das Maximalmafs im Laufe der Jahre ge-

stiegen oder gesunken? Sind die gröfseren oder

die kleineren die älteren? Sind alle drei Schlett-

städter verschiedenaltrige Maximalmafse ein und

derselben Waffe oder sind es da blofs die zwei

kleineren Dolche Fig. 6 und 7, derjenige von

Abb.5 aber eine einer anderen Bevölkerungsklasse

zukommende Kurzwehr? Die Beschaffung wei-

terer Materialien aus anderen Städten kann da

zweifellos einst Licht in diese Fragen bringen3).

s) In Fig. B reproduziere ich bei diesem Anlaß noch

einen Reitergraffito, den ich an der St. Georgskirche

in Hagenau links neben den unter Fig. 2 S. 239 der Zeit-

schrift abgebildeten gefunden habe. Reste eines noch roher

und noch fragmentarischer erhaltenen befinden sich an der-

selben Kirchenseite noch weiter links.

Fig. B. Zweiter Reitergraffito an der St. Georgskirche

zu Hagenau i. Eis.