392

FACHNOTIZEN

VI. BAND

sondern dafs sie sich in dem Gebiet des ehemaligen

fränkischen Reiches selbst zeigen (Abb. i).

Das Schwert wurde in einem arg verrosteten

Zustand mit anhaftenden Kieselsteinen und Kalk-

sinter aus dem Neuenburger See bei Marin gezogen.

Von der Inschrift waren nur ganz schwache Spuren

erkenntlich. Das Stück wurde darauf in der Kon-

servierungswerkstätte des Schweizerischen Landes-

museums in Arbeit genommen und mit vieler Sorg-

falt restauriert (Abb. 2).

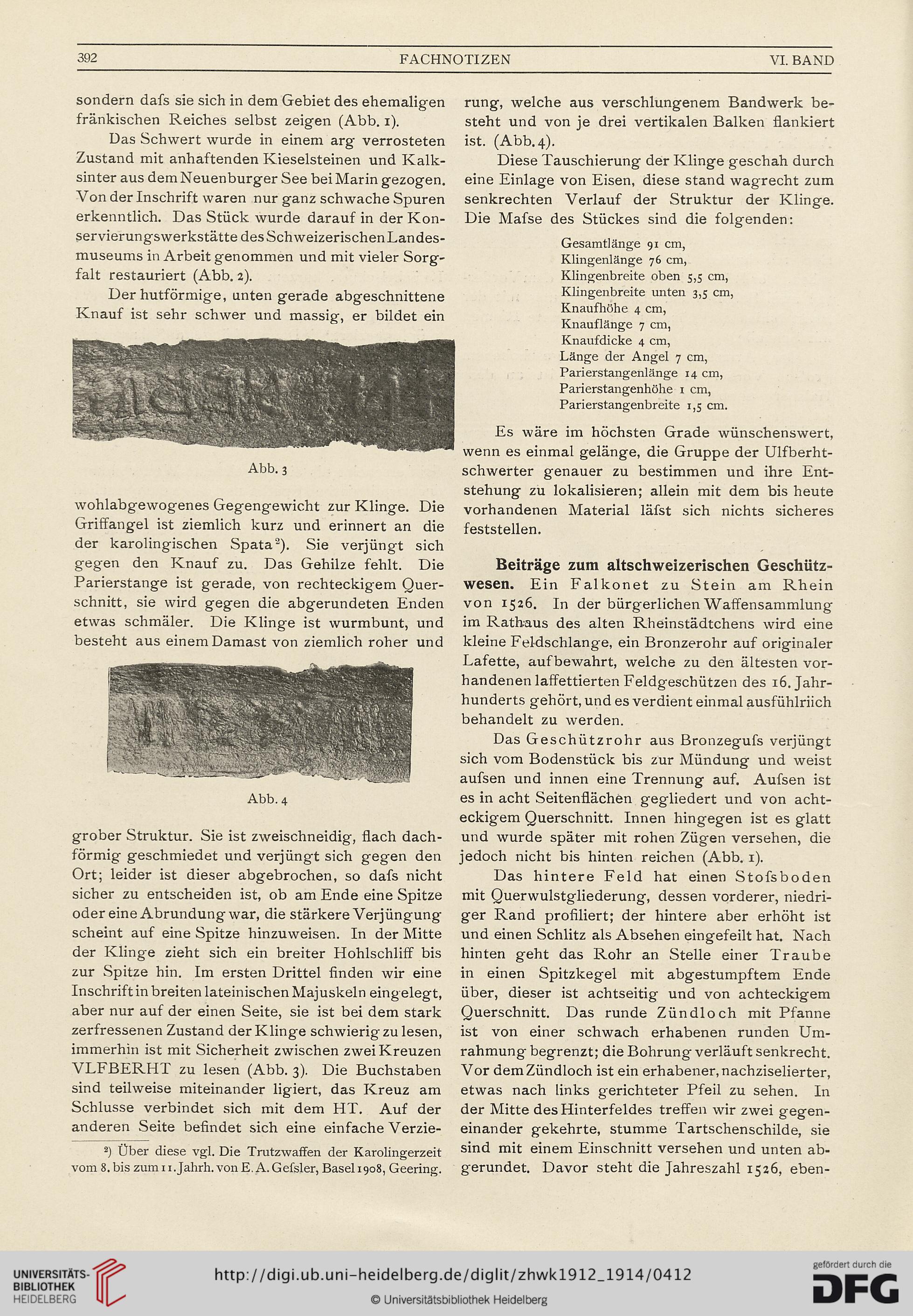

Der hutförmige, unten gerade abgeschnittene

Knauf ist sehr schwer und massig, er bildet ein

Abb. 3

wohlabgewogenes Gegengewicht zur Klinge. Die

Griffangel ist ziemlich kurz und erinnert an die

der karolingischen Spata2). Sie verjüngt sich

gegen den Knauf zu. Das Gehilze fehlt. Die

Parierstange ist gerade, von rechteckigem Quer-

schnitt, sie wird gegen die abgerundeten Enden

etwas schmäler. Die Klinge ist wurmbunt, und

besteht aus einem Damast von ziemlich roher und

Abb. 4

grober Struktur. Sie ist zweischneidig, flach dach-

förmig geschmiedet und verjüngt sich gegen den

Ort; leider ist dieser abgebrochen, so dafs nicht

sicher zu entscheiden ist, ob am Ende eine Spitze

oder eine Abrundung war, die stärkere Verjüngung

scheint auf eine Spitze hinzuweisen. In der Mitte

der Klinge zieht sich ein breiter Hohlschliff bis

zur Spitze hin. Im ersten Drittel finden wir eine

Inschrift in breiten lateinischen Majuskeln eing elegt,

aber nur auf der einen Seite, sie ist bei dem stark

zerfressenen Zustand der Klinge schwierig zu lesen,

immerhin ist mit Sicherheit zwischen zwei Kreuzen

VLFBERHT zu lesen (Abb. 3). Die Buchstaben

sind teilweise miteinander ligiert, das Kreuz am

Schlüsse verbindet sich mit dem HT. Auf der

anderen Seite befindet sich eine einfache Verzie-

2) Über diese vgl. Die Trutzwaffen der Karolingerzeit

vom 8.bis zumn.Jahrh.vonE. A.Gefsler, Baseli<)o8, Geering.

rung, welche aus verschlungenem Bandwerk be-

steht und von je drei vertikalen Balken flankiert

ist. (Abb. 4).

Diese Tauschierung der Klinge geschah durch

eine Einlage von Eisen, diese stand wagrecht zum

senkrechten Verlauf der Struktur der Klinge.

Die Mafse des Stückes sind die folgenden:

Gesamtlänge 91 cm,

Klingenlänge 76 cm,

Klingenbreite oben 5,5 cm,

Klingenbreite unten 3,5 cm,

Knaufhöhe 4 cm,

Knauflänge 7 cm,

Knaufdicke 4 cm,

Länge der Angel 7 cm,

Parierstangenlänge 14 cm,

Parierstangenhöhe 1 cm,

Parierstangenbreite 1,5 cm.

Es wäre im höchsten Grade wünschenswert,

wenn es einmal gelänge, die Gruppe der Ulfberht-

schwerter genauer zu bestimmen und ihre Ent-

stehung zu lokalisieren; allein mit dem bis heute

vorhandenen Material läfst sich nichts sicheres

feststellen.

Beiträge zum altschweizerischen Geschütz-

wesen. Ein Falkonet zu Stein am Rhein

von 1526. In der bürgerlichen Waffensammlung

im Rathaus des alten Rheinstädtchens wird eine

kleine Feldschlange, ein Bronzerohr auf originaler

Lafette, aufbewahrt, welche zu den ältesten vor-

handenen laffettierten Feldgeschützen des 16. Jahr-

hunderts gehört, und es verdient einmal ausfühlriich

behandelt zu werden.

Das Geschützrohr aus Bronzegufs verjüngt

sich vom Bodenstück bis zur Mündung und weist

aufsen und innen eine Trennung auf. Aufsen ist

es in acht Seitenflächen gegliedert und von acht-

eckigem Querschnitt. Innen hingegen ist es glatt

und wurde später mit rohen Zügen versehen, die

jedoch nicht bis hinten reichen (Abb. 1).

Das hintere Feld hat einen Stofsboden

mit Querwulstgliederung, dessen vorderer, niedri-

ger Rand profiliert; der hintere aber erhöht ist

und einen Schlitz als Absehen eingefeilt hat. Nach

hinten geht das Rohr an Stelle einer Traube

in einen Spitzkegel mit abgestumpftem Ende

über, dieser ist achtseitig und von achteckigem

Querschnitt. Das runde Zündloch mit Pfanne

ist von einer schwach erhabenen runden Um-

rahmung begrenzt; die Bohrung verläuft senkrecht.

Vor dem Zündloch ist ein erhabener, nachziselierter,

etwas nach links gerichteter Pfeil zu sehen. In

der Mitte des Hinterfeldes treffen wir zwei gegen-

einander gekehrte, stumme Tartschenschilde, sie

sind mit einem Einschnitt versehen und unten ab-

gerundet. Davor steht die Jahreszahl 1526, eben-

FACHNOTIZEN

VI. BAND

sondern dafs sie sich in dem Gebiet des ehemaligen

fränkischen Reiches selbst zeigen (Abb. i).

Das Schwert wurde in einem arg verrosteten

Zustand mit anhaftenden Kieselsteinen und Kalk-

sinter aus dem Neuenburger See bei Marin gezogen.

Von der Inschrift waren nur ganz schwache Spuren

erkenntlich. Das Stück wurde darauf in der Kon-

servierungswerkstätte des Schweizerischen Landes-

museums in Arbeit genommen und mit vieler Sorg-

falt restauriert (Abb. 2).

Der hutförmige, unten gerade abgeschnittene

Knauf ist sehr schwer und massig, er bildet ein

Abb. 3

wohlabgewogenes Gegengewicht zur Klinge. Die

Griffangel ist ziemlich kurz und erinnert an die

der karolingischen Spata2). Sie verjüngt sich

gegen den Knauf zu. Das Gehilze fehlt. Die

Parierstange ist gerade, von rechteckigem Quer-

schnitt, sie wird gegen die abgerundeten Enden

etwas schmäler. Die Klinge ist wurmbunt, und

besteht aus einem Damast von ziemlich roher und

Abb. 4

grober Struktur. Sie ist zweischneidig, flach dach-

förmig geschmiedet und verjüngt sich gegen den

Ort; leider ist dieser abgebrochen, so dafs nicht

sicher zu entscheiden ist, ob am Ende eine Spitze

oder eine Abrundung war, die stärkere Verjüngung

scheint auf eine Spitze hinzuweisen. In der Mitte

der Klinge zieht sich ein breiter Hohlschliff bis

zur Spitze hin. Im ersten Drittel finden wir eine

Inschrift in breiten lateinischen Majuskeln eing elegt,

aber nur auf der einen Seite, sie ist bei dem stark

zerfressenen Zustand der Klinge schwierig zu lesen,

immerhin ist mit Sicherheit zwischen zwei Kreuzen

VLFBERHT zu lesen (Abb. 3). Die Buchstaben

sind teilweise miteinander ligiert, das Kreuz am

Schlüsse verbindet sich mit dem HT. Auf der

anderen Seite befindet sich eine einfache Verzie-

2) Über diese vgl. Die Trutzwaffen der Karolingerzeit

vom 8.bis zumn.Jahrh.vonE. A.Gefsler, Baseli<)o8, Geering.

rung, welche aus verschlungenem Bandwerk be-

steht und von je drei vertikalen Balken flankiert

ist. (Abb. 4).

Diese Tauschierung der Klinge geschah durch

eine Einlage von Eisen, diese stand wagrecht zum

senkrechten Verlauf der Struktur der Klinge.

Die Mafse des Stückes sind die folgenden:

Gesamtlänge 91 cm,

Klingenlänge 76 cm,

Klingenbreite oben 5,5 cm,

Klingenbreite unten 3,5 cm,

Knaufhöhe 4 cm,

Knauflänge 7 cm,

Knaufdicke 4 cm,

Länge der Angel 7 cm,

Parierstangenlänge 14 cm,

Parierstangenhöhe 1 cm,

Parierstangenbreite 1,5 cm.

Es wäre im höchsten Grade wünschenswert,

wenn es einmal gelänge, die Gruppe der Ulfberht-

schwerter genauer zu bestimmen und ihre Ent-

stehung zu lokalisieren; allein mit dem bis heute

vorhandenen Material läfst sich nichts sicheres

feststellen.

Beiträge zum altschweizerischen Geschütz-

wesen. Ein Falkonet zu Stein am Rhein

von 1526. In der bürgerlichen Waffensammlung

im Rathaus des alten Rheinstädtchens wird eine

kleine Feldschlange, ein Bronzerohr auf originaler

Lafette, aufbewahrt, welche zu den ältesten vor-

handenen laffettierten Feldgeschützen des 16. Jahr-

hunderts gehört, und es verdient einmal ausfühlriich

behandelt zu werden.

Das Geschützrohr aus Bronzegufs verjüngt

sich vom Bodenstück bis zur Mündung und weist

aufsen und innen eine Trennung auf. Aufsen ist

es in acht Seitenflächen gegliedert und von acht-

eckigem Querschnitt. Innen hingegen ist es glatt

und wurde später mit rohen Zügen versehen, die

jedoch nicht bis hinten reichen (Abb. 1).

Das hintere Feld hat einen Stofsboden

mit Querwulstgliederung, dessen vorderer, niedri-

ger Rand profiliert; der hintere aber erhöht ist

und einen Schlitz als Absehen eingefeilt hat. Nach

hinten geht das Rohr an Stelle einer Traube

in einen Spitzkegel mit abgestumpftem Ende

über, dieser ist achtseitig und von achteckigem

Querschnitt. Das runde Zündloch mit Pfanne

ist von einer schwach erhabenen runden Um-

rahmung begrenzt; die Bohrung verläuft senkrecht.

Vor dem Zündloch ist ein erhabener, nachziselierter,

etwas nach links gerichteter Pfeil zu sehen. In

der Mitte des Hinterfeldes treffen wir zwei gegen-

einander gekehrte, stumme Tartschenschilde, sie

sind mit einem Einschnitt versehen und unten ab-

gerundet. Davor steht die Jahreszahl 1526, eben-