1. HEFT W. GOHLKE, DAS GESCHÜTZWESEN DES ALTERTUMS UND DES MITTELALTERS

15

scheinlich ist auch die Feder nicht mehr die ur-

sprüngliche. Das Modell stammt aus dem Turiner

Arsenal. Woher und wann es dorthin gekommen,

war nicht zu ermitteln. Über praktische Ver-

wendung derartiger Wurfhebel ist nichts be-

kannt.

Im Grofsherzoglichen Landesmuseum

zu Darmstadt befindet sich ein grofses Modell

Fig. 64c. Feder mit Kniehebel am Darmstadter Einarm

eines Wurfhebels (Führer von 1908, S. 80), der

ebenfalls durch ein Spiel von Federn, wenn auch

in anderer Anordnung der Feder in Bewegung

gesetzt wird; ein ähnliches Modell befindet sich

im Museum zu Bern.

Das Aufschnellen des Wurfhebels wird beim

Darmstädter Modell durch je drei starke Federn

von Stahl bewirkt, die zu beiden Seiten desselben

liegen und durch Kniehebel mit der Achse des

sofort wieder in die Ladestellung- zurück. Es

sind also auch hier die Nachteile eines Wider-

lagers vermieden.

Auf einem zweirädrigen Gestell, das beim

Gebrauch mit einer Art Lafettenschwanz auf dem

Boden ruht, befindet sich ein Aufsatz, in dessen

Lagern sich eine Achse dreht, an deren vier-

kantigem Mittelteil der Wurfhebel befestigt ist.

Rechts und links von ihm, zwischen den Wänden

des Gestells, liegen je drei Stahlfedern, die wie

Armbrustbogen gestaltet und an den Enden durch

Strickumwicklungen verbunden sind. Ihre Ver-

bindung mit der Achse des Wurfhebels wird

durch ein Kniehebelpaar bewirkt, deren Enden

unten mit den Ohren der Federbogen verbunden

sind, während ihr Mittelstück durch ein Scharnier-

band sich um das Ende der Achse legt (siehe

Fig. 64 a — c).

Beim Niederholen des Wurf hebels in die Lade-

stellung werden die Stahlbogen gespannt, beim

Auslösen des Hebels» schleudern sie den Hebel

nach oben. Der Ausschlag spannt alsdann die

Federbogen von neuem, wodurch der Hebel in

die Ladestellung zurückgeschleudert wird. Hier

fällt er in eine Federklinke der Abzugsvorrich-

tung und wird festgehalten. Zum Niederholen

des Wurfarms dient ein Zugtau, das sich auf einer

Welle aufwickelt, die durch Handspeichen bewegt

wird; das freie Ende des Taues wird in einen

hornförmigen Haken des Wurfhebels gehängt.

Beim Berner Exemplar sind statt des

Kniehebels zwei Zugstangen mit der Achse des

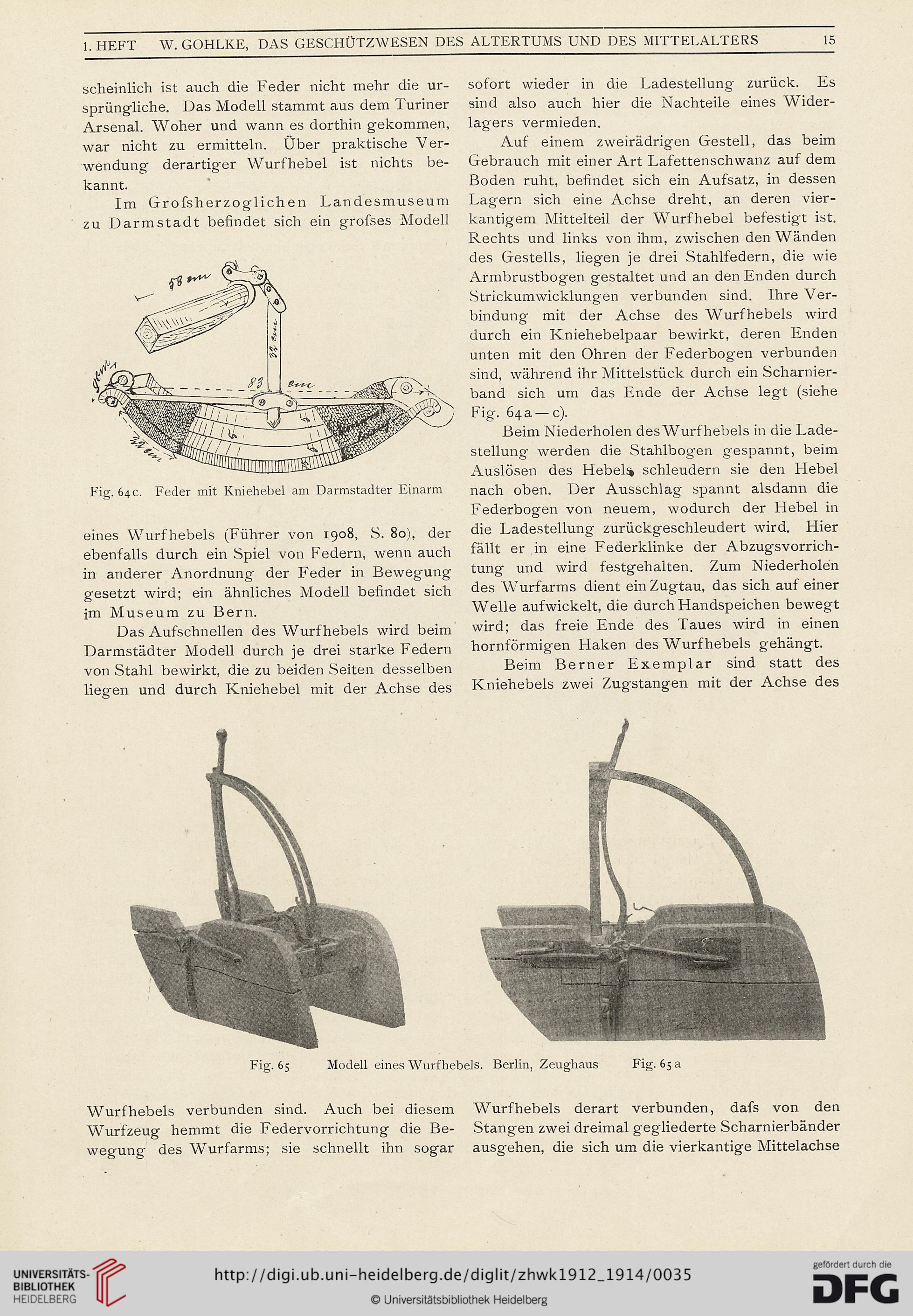

Fig. 65 Modell eines Wurfhebels. Berlin, Zeughaus Fig. 65 a

Wurfhebels verbunden sind. Auch bei diesem Wurfhebels derart verbunden, dafs von den

Wurfzeug hemmt die Federvorrichtung die Be- Stangen zwei dreimal gegliederte Scharnierbänder

wegung des Wurfarms; sie schnellt ihn sogar ausgehen, die sich um die vierkantige Mittelachse

15

scheinlich ist auch die Feder nicht mehr die ur-

sprüngliche. Das Modell stammt aus dem Turiner

Arsenal. Woher und wann es dorthin gekommen,

war nicht zu ermitteln. Über praktische Ver-

wendung derartiger Wurfhebel ist nichts be-

kannt.

Im Grofsherzoglichen Landesmuseum

zu Darmstadt befindet sich ein grofses Modell

Fig. 64c. Feder mit Kniehebel am Darmstadter Einarm

eines Wurfhebels (Führer von 1908, S. 80), der

ebenfalls durch ein Spiel von Federn, wenn auch

in anderer Anordnung der Feder in Bewegung

gesetzt wird; ein ähnliches Modell befindet sich

im Museum zu Bern.

Das Aufschnellen des Wurfhebels wird beim

Darmstädter Modell durch je drei starke Federn

von Stahl bewirkt, die zu beiden Seiten desselben

liegen und durch Kniehebel mit der Achse des

sofort wieder in die Ladestellung- zurück. Es

sind also auch hier die Nachteile eines Wider-

lagers vermieden.

Auf einem zweirädrigen Gestell, das beim

Gebrauch mit einer Art Lafettenschwanz auf dem

Boden ruht, befindet sich ein Aufsatz, in dessen

Lagern sich eine Achse dreht, an deren vier-

kantigem Mittelteil der Wurfhebel befestigt ist.

Rechts und links von ihm, zwischen den Wänden

des Gestells, liegen je drei Stahlfedern, die wie

Armbrustbogen gestaltet und an den Enden durch

Strickumwicklungen verbunden sind. Ihre Ver-

bindung mit der Achse des Wurfhebels wird

durch ein Kniehebelpaar bewirkt, deren Enden

unten mit den Ohren der Federbogen verbunden

sind, während ihr Mittelstück durch ein Scharnier-

band sich um das Ende der Achse legt (siehe

Fig. 64 a — c).

Beim Niederholen des Wurf hebels in die Lade-

stellung werden die Stahlbogen gespannt, beim

Auslösen des Hebels» schleudern sie den Hebel

nach oben. Der Ausschlag spannt alsdann die

Federbogen von neuem, wodurch der Hebel in

die Ladestellung zurückgeschleudert wird. Hier

fällt er in eine Federklinke der Abzugsvorrich-

tung und wird festgehalten. Zum Niederholen

des Wurfarms dient ein Zugtau, das sich auf einer

Welle aufwickelt, die durch Handspeichen bewegt

wird; das freie Ende des Taues wird in einen

hornförmigen Haken des Wurfhebels gehängt.

Beim Berner Exemplar sind statt des

Kniehebels zwei Zugstangen mit der Achse des

Fig. 65 Modell eines Wurfhebels. Berlin, Zeughaus Fig. 65 a

Wurfhebels verbunden sind. Auch bei diesem Wurfhebels derart verbunden, dafs von den

Wurfzeug hemmt die Federvorrichtung die Be- Stangen zwei dreimal gegliederte Scharnierbänder

wegung des Wurfarms; sie schnellt ihn sogar ausgehen, die sich um die vierkantige Mittelachse