10. HEFT

R. BOHLMANN, DIE BRAUNSCHWEIG. WAFFEN AUF SCHLOSS BLANKENBURG

357

Zweihändern in der aus der Abbildung gut zu er-

kennenden Weise gebildet, viel weniger gekrümmt

als sonst üblich und an den Enden stark verbrei-

tert. Die Flächen sind

in kecker Form scharf

zurückgebogen und ihre

Spitzen etwas eingerollt.

Die Stange ist durch den

Meifsel verziert (stets mit

zwei Delphinen). Beson-

ders reich sin d die Parier-

bügel mit kreuzweisen

Verstrebungen und einem

Daumenring, alles vier-

kantig und mit vierkan-

tigen profilierten „Bun-

den“ umlegt.

Waffen dieser Art

finden sich in den meisten Sammlungen, in Wien,

Berlin, Antwerpen, Hannover, Münster und vielen

Orten. Da die Klingen alle mit einer Nummer ver-

sehen sind und vom Verfasser bis zu Nr. 292 ver-

folgt werden konnten, so ergibt sich die erstaun-

liche Tatsache, dafs der Fürst eines so kleinen

Landes in drei Jahren an 300 Schlachtschwerter

fertigen liefs.

In Bd. I S. 63 dieser

Zeitschrift hat nun Boe-

heim einen Braunschwei-

gischen Zweihänder aus

der Wiener Sammlung

abgebildet, aber schein-

bar ohne dessen Her-

kunft aus Braunschweig

zu kennen. Er nennt ihn:

„Deutscher Zweihänder,

steirischerTyp.“ Warum

wohl? Dem Verfasser

sind einige Dutzende die-

ser Art bekannt, aber alle

tragen das Zeichen des

Herzogs Julius. Nicht-

braunschweiger von die-

sem Typ sind ihm da-

gegen noch nicht vorgekommen. Natürlich können

malVertauschungen von einzelnen Teilen mit frem-

den sich finden, die sich aber unschwer feststellen

lassen. — Anschliefsend an die Schlachtschwerter

sind nur wenige Degen zu nennen, die noch nicht

einmal alle- die ursprüngliche Klinge haben. Auf

unserer Tafel (Abb. 48) ist der zweite Degen von

rechts dadurch interessant, dafs er das Zeichen

des Herzogs Julius und 1570 trägt.

Von Stangenwaffen ist wohl eine grofse Zahl

vertreten, aber besonders gute ältere Stücke findet

man nicht; es lohnt nicht, hier sich dabei aufzu-

halten. Erst aus dem 18. Jahrhundert kommen

auffallend grofse Stücke von feiner Ätztechnik vor.

Zunächst sind zehn sehr grofse Hellebarden der

Leibgarde des Herzogs

Ludwig Rudolf von 1717

zu nennen. Das Eisen ist

dunkel angelassen und

darin stehen die in der

Abb. 49 gut erkennbaren

Ornamente in Gold und

Silber. Beide Seiten sind

hier gleich. Die gros-

sen Prunkpartisanen des

Herzogs August Wil-

helm sind blank ge-

wesen, die geätzten Or-

namente vergoldet

(Abb. 50). Die eine Seite

des Blattes zeigt das Monogramm des Herzogs

und seinen Wahlspruch: „Parta tueri“, die andere

Seite das grofse Wappen und den Titel des Her-

zogs und 1718. Auf der Klinge ist jederseits das

springende Rofs unter einer Krone auf mattem

Grunde angebracht.

Von diesen schweren Waffen waren im Zeug-

hause zu Braunschweig im Jahre 1773 noch

67 Stück; nach Blanken-

burg sind nur 27 gekom-

men. Also müssen die

anderen 40 sich noch in

Sammlungen finden.

Einige sind schon noch

bekannt, weitere Vor-

kommen zu erfahren,

wäre für den Verfasser

von Interesse.

Zwei interessantere

Spontons mögen noch er-

wähnt werden, ein grös-

seres mit breitem durch-

brochenem Blatt, bis auf

die Spitze vergoldet

(Abb. 51) und ein kleine-

res, das nach einer alten

Inschrift daran der Prinz August Ferdinand ge-

tragen hat, als er am 2. Juli 1704 in der Schlacht

bei Donauwörth die Braunschweigischen Truppen

zum Sturm auf den Schellenberg führte und seinen

Tod fand.

Feuerwaffen sind nicht zahlreich in Blanken-

burg vorhanden, immerhin sind verschiedeneTypen

gut vertreten. Abb. 52b zeigt eine Luntenflinte

mit durchbrochenem Schafte, 52 a eine Büchse mit

grofsem Radschlofs- und kleinen Luntenhahn.

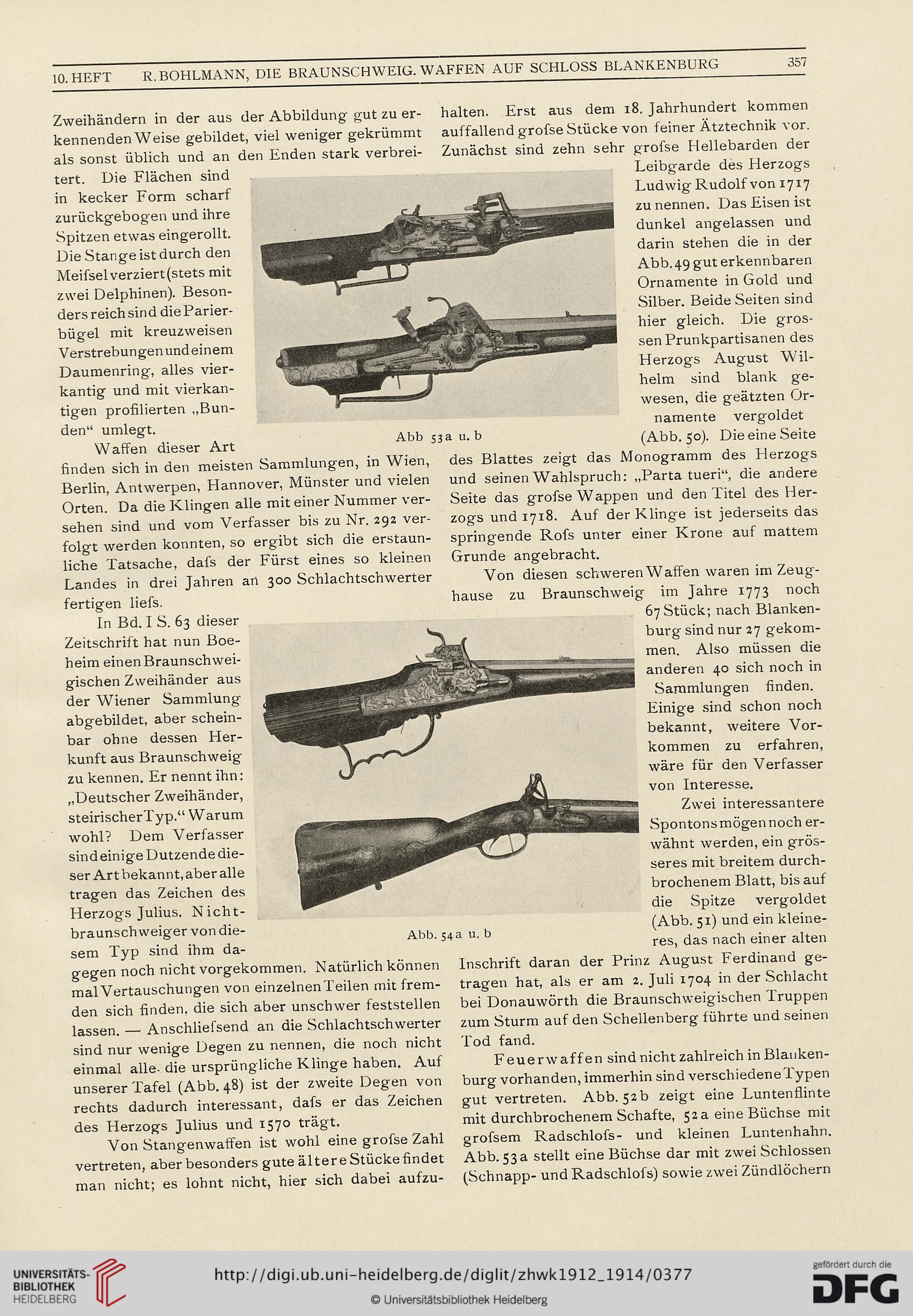

Abb. 53 a stellt eine Büchse dar mit zwei Schlossen

(Schnapp- und Radschlofs) sowie zwei Zündlöchern

Abb 53 a u. b

Abb. 54a u. b

R. BOHLMANN, DIE BRAUNSCHWEIG. WAFFEN AUF SCHLOSS BLANKENBURG

357

Zweihändern in der aus der Abbildung gut zu er-

kennenden Weise gebildet, viel weniger gekrümmt

als sonst üblich und an den Enden stark verbrei-

tert. Die Flächen sind

in kecker Form scharf

zurückgebogen und ihre

Spitzen etwas eingerollt.

Die Stange ist durch den

Meifsel verziert (stets mit

zwei Delphinen). Beson-

ders reich sin d die Parier-

bügel mit kreuzweisen

Verstrebungen und einem

Daumenring, alles vier-

kantig und mit vierkan-

tigen profilierten „Bun-

den“ umlegt.

Waffen dieser Art

finden sich in den meisten Sammlungen, in Wien,

Berlin, Antwerpen, Hannover, Münster und vielen

Orten. Da die Klingen alle mit einer Nummer ver-

sehen sind und vom Verfasser bis zu Nr. 292 ver-

folgt werden konnten, so ergibt sich die erstaun-

liche Tatsache, dafs der Fürst eines so kleinen

Landes in drei Jahren an 300 Schlachtschwerter

fertigen liefs.

In Bd. I S. 63 dieser

Zeitschrift hat nun Boe-

heim einen Braunschwei-

gischen Zweihänder aus

der Wiener Sammlung

abgebildet, aber schein-

bar ohne dessen Her-

kunft aus Braunschweig

zu kennen. Er nennt ihn:

„Deutscher Zweihänder,

steirischerTyp.“ Warum

wohl? Dem Verfasser

sind einige Dutzende die-

ser Art bekannt, aber alle

tragen das Zeichen des

Herzogs Julius. Nicht-

braunschweiger von die-

sem Typ sind ihm da-

gegen noch nicht vorgekommen. Natürlich können

malVertauschungen von einzelnen Teilen mit frem-

den sich finden, die sich aber unschwer feststellen

lassen. — Anschliefsend an die Schlachtschwerter

sind nur wenige Degen zu nennen, die noch nicht

einmal alle- die ursprüngliche Klinge haben. Auf

unserer Tafel (Abb. 48) ist der zweite Degen von

rechts dadurch interessant, dafs er das Zeichen

des Herzogs Julius und 1570 trägt.

Von Stangenwaffen ist wohl eine grofse Zahl

vertreten, aber besonders gute ältere Stücke findet

man nicht; es lohnt nicht, hier sich dabei aufzu-

halten. Erst aus dem 18. Jahrhundert kommen

auffallend grofse Stücke von feiner Ätztechnik vor.

Zunächst sind zehn sehr grofse Hellebarden der

Leibgarde des Herzogs

Ludwig Rudolf von 1717

zu nennen. Das Eisen ist

dunkel angelassen und

darin stehen die in der

Abb. 49 gut erkennbaren

Ornamente in Gold und

Silber. Beide Seiten sind

hier gleich. Die gros-

sen Prunkpartisanen des

Herzogs August Wil-

helm sind blank ge-

wesen, die geätzten Or-

namente vergoldet

(Abb. 50). Die eine Seite

des Blattes zeigt das Monogramm des Herzogs

und seinen Wahlspruch: „Parta tueri“, die andere

Seite das grofse Wappen und den Titel des Her-

zogs und 1718. Auf der Klinge ist jederseits das

springende Rofs unter einer Krone auf mattem

Grunde angebracht.

Von diesen schweren Waffen waren im Zeug-

hause zu Braunschweig im Jahre 1773 noch

67 Stück; nach Blanken-

burg sind nur 27 gekom-

men. Also müssen die

anderen 40 sich noch in

Sammlungen finden.

Einige sind schon noch

bekannt, weitere Vor-

kommen zu erfahren,

wäre für den Verfasser

von Interesse.

Zwei interessantere

Spontons mögen noch er-

wähnt werden, ein grös-

seres mit breitem durch-

brochenem Blatt, bis auf

die Spitze vergoldet

(Abb. 51) und ein kleine-

res, das nach einer alten

Inschrift daran der Prinz August Ferdinand ge-

tragen hat, als er am 2. Juli 1704 in der Schlacht

bei Donauwörth die Braunschweigischen Truppen

zum Sturm auf den Schellenberg führte und seinen

Tod fand.

Feuerwaffen sind nicht zahlreich in Blanken-

burg vorhanden, immerhin sind verschiedeneTypen

gut vertreten. Abb. 52b zeigt eine Luntenflinte

mit durchbrochenem Schafte, 52 a eine Büchse mit

grofsem Radschlofs- und kleinen Luntenhahn.

Abb. 53 a stellt eine Büchse dar mit zwei Schlossen

(Schnapp- und Radschlofs) sowie zwei Zündlöchern

Abb 53 a u. b

Abb. 54a u. b