Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 18.1926

Cite this page

Please cite this page by using the following URL/DOI:

https://doi.org/10.11588/diglit.41317#0798

DOI issue:

Heft 23

DOI article:Schubring, Paul: Peruginos "Assunta" in der Sixtinischen Kapelle

DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.41317#0798

überzeugen mindestens sieben. Die Tafel schließt im Halbrund; das entspricht

der Komposition besser als das Rechteck der Zeichnung.

Peruginos Fresko hat von 1480—1534, also mehr als 50 Jahre, an prominen-

tester Stelle sich auswirken dürfen. Was lag näher, als daß ein Neapler Pa-

trizier für seine Familienkapelle eine Wiederholung jenes liturgischen Hauptbildes

bestellte? Wir wissen, wie in Siena Duccios großes Dombild auf lange Zeit

hinaus das Vorbild für Familienbilder blieb; in Florenz hat es in Or San Michele

ein Tobiasbild gegeben, das kanonisches Ansehen genoß. Die Neapler Tafel gibt

— das wird jeder zugeben — ein viel stärkeres Echo als die Wiener Zeichnung

von einem Hauptbild der Renaissance, das an klassischer Stelle stand und das

Zentrum einer Freskenreihe bildete, deren Gestaltenlülle, Erzählerfreude und

landschaftliche Poesie uns noch heute restlos entzücken. Michelangelo hat 1534

anders empfunden und wir begreifen das; er kannte dies Fresko aus täglichem

Erleben in den Jahren 1508—11, als er die Decke malte; die nächste Generation

ist immer am ungerechtesten gegen die unmittelbaren Vorläufer. Er malte über

Peruginos heilige Frau den rüpelhaftesten Propheten, den Polterer Jonas; selt-

samste Doppelgedanken muß der Gläubige gehabt haben, der zwischen 1512 und

1534 hier die Papstmesse anhörte. Dann verschlang eine gewaltige „dies irae“

die fromme Stille der umbrischen Assunta. In dem Bild in Neapel klingt ihr

abendlicher Choral innig, gütig und unbedroht fort.

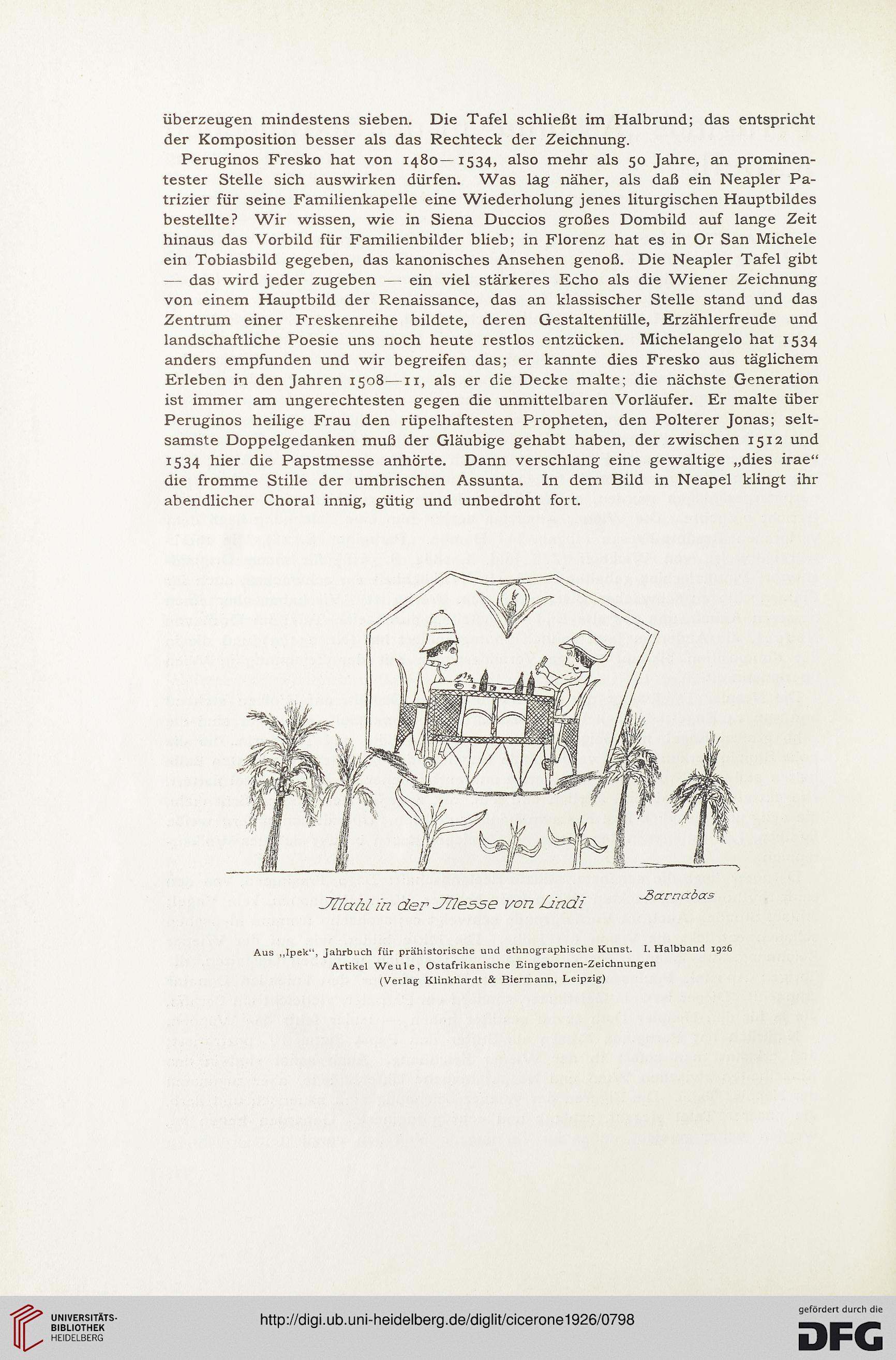

Aus „Ipek“, Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst. I. Halbband 1926

Artikel Weule, Ostafrikanische Eingebornen-Zeichnungen

(Verlag Klinkhardt & Biermann, Leipzig)

der Komposition besser als das Rechteck der Zeichnung.

Peruginos Fresko hat von 1480—1534, also mehr als 50 Jahre, an prominen-

tester Stelle sich auswirken dürfen. Was lag näher, als daß ein Neapler Pa-

trizier für seine Familienkapelle eine Wiederholung jenes liturgischen Hauptbildes

bestellte? Wir wissen, wie in Siena Duccios großes Dombild auf lange Zeit

hinaus das Vorbild für Familienbilder blieb; in Florenz hat es in Or San Michele

ein Tobiasbild gegeben, das kanonisches Ansehen genoß. Die Neapler Tafel gibt

— das wird jeder zugeben — ein viel stärkeres Echo als die Wiener Zeichnung

von einem Hauptbild der Renaissance, das an klassischer Stelle stand und das

Zentrum einer Freskenreihe bildete, deren Gestaltenlülle, Erzählerfreude und

landschaftliche Poesie uns noch heute restlos entzücken. Michelangelo hat 1534

anders empfunden und wir begreifen das; er kannte dies Fresko aus täglichem

Erleben in den Jahren 1508—11, als er die Decke malte; die nächste Generation

ist immer am ungerechtesten gegen die unmittelbaren Vorläufer. Er malte über

Peruginos heilige Frau den rüpelhaftesten Propheten, den Polterer Jonas; selt-

samste Doppelgedanken muß der Gläubige gehabt haben, der zwischen 1512 und

1534 hier die Papstmesse anhörte. Dann verschlang eine gewaltige „dies irae“

die fromme Stille der umbrischen Assunta. In dem Bild in Neapel klingt ihr

abendlicher Choral innig, gütig und unbedroht fort.

Aus „Ipek“, Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst. I. Halbband 1926

Artikel Weule, Ostafrikanische Eingebornen-Zeichnungen

(Verlag Klinkhardt & Biermann, Leipzig)